从“流于形式”到“指向实质”

2013-04-29叶柱

叶柱

解决问题是小学数学课程实施的重要内容。现行教材改变了以往教材“应用题块状聚集”的编写模式,除了安排极少数的专题单元,绝大部分解决问题的教学内容均与“数与代数”(尤其是数的运算)教学内容有机融合。需要明确的是,这并不意味着新教材对解决问题关注程度的削减与弱化,而是更为充分地体现出解决问题“算用结合”的现实意义。《数学课程标准》(2011年版)在“课程目标”中明确指出:“通过义务教育阶段的数学学习,使学生能……增强发现和提出问题的能力、分析和解决问题的能力。”从中,对当前解决问题的教学提出了由先前的“两能”(分析问题、解决问题的能力)向当下的“四能”(发现问题、提出问题、分析问题、解决问题的能力)良性提升的更高要求。反观教学现实,客观地说,很多老师都很重视解决问题的教学组织,但其中暴露的某些现象也应引起我们的深层叩问。

1.“发现问题”是否有空间

我们常说的“发现问题”,并非仅指“想到一个数学问题”,而是涵盖“洞察情境所含的各种信息及其联系、进而生发相关问题”的过程性意蕴。由此,笔者认为,“发现问题”的核心要素是“信息解读”。日常教学中,我们常能看到如下场景:呈现一幅主题图后,教师随即发问,让学生口述“从图中发现了什么信息、想到了什么问题”。主题图大多素材鲜活、信息多元,由于缺乏必要的读图时间,学生发现的信息往往是缺损的,学生提出的问题常常是浅层的。出示一道数学题后,教师要么抽一位学生代表读题,要么干脆跳过读题环节,快速切入解答活动。表面上,时间省了。实际上,由于学生对问题信息的卷入不足,效果差了……长此以往,当学生独立面对一个数学问题时,他对信息解读会有一种“浅尝辄止”“蜻蜓点水”“自以为是”的“条件反射”,从而严重影响解决问题的实际效果。

2.“提出问题”是否有价值

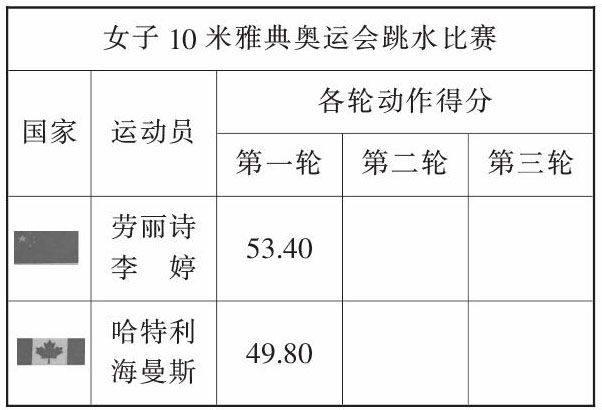

大家已有共识:提出问题比解决问题更重要。近年来,很多教师都已重视“提出问题”的有关教学。不过,要警惕“标签化”倾向。前段时间,笔者听了一节《小数加减法》(人教版四年级下册),教师借助课件出示教材主题图(如下图)后,脱口而出:“大家能提出什么数学问题?”学生轻而易举地提出了“相差几分”的问题。这个环节,看似没有任何纰漏。但静心反思,根据这幅主题图所蕴含的信息,还能提出其他数学问题吗?似乎没有了,“求和”显然没有意义。在这样的教学活动中,“提出问题”有点类似于语文课中的“看图说话”,其数学价值无法得以最大化体现。所以,重视“提出问题”的教学,并非贴上“你能提出什么问题”的标签就够了,我们更应关注“如何让提出的问题更有价值”。

3.“分析问题”是否有深度

以往的应用题教学中,很多教师拥有一套极富操作力的思路分析教学策略,如“解决这个问题,我们需要知道哪些条件”的“分析法”,如“根据这些条件,我们可以解决哪些问题”的“综合法”……基于新课程理念的解决问题,注重了素材情境的现实化、数学信息的多元化及解决策略的个性化,对“分析法”“综合法”等思维策略相对淡化。于是,我们看到,“分析问题”成为了“隔靴搔痒”。笔者执教《用连乘解决问题》(人教版三年级下册)时,学生列出例题“一个方阵,每行5人,有8行。三个这样的方阵共有多少人”的算式“5×8×3”后,请其解释“为何求一个方阵人数要5乘8”?有学生说:“因为5是每行5人,8是有8行,所以用乘法。”有学生说:“求一共要用乘法。”还有学生说:“用乘法比较简便。”不能说这些学生的回答毫无道理,但显然离“因为求8个5,所以用乘法”的数学本质还有一段距离。对此,如若教师熟视无睹,那就有失引领之职了。

4.“解决问题”是否有侧重

很多时候,解决问题的策略通道是多样的,这也是“解决问题”区别于“应用题”、充分体现“不同的人在数学上得到不同的发展”的重要方面。因此,“算法多样化”便成为了解决问题教学过程中的常见风景。然而,很多教师过分追求解题策略的多样性,但对每种策略仅是点到即止,缺乏扎实的本质挖掘。这样一来,解决问题常常显得“轰轰烈烈”且“飘忽不定”,部分学生在由衷感叹“方法真多”的同时,并没能学到多少真正能够发挥长效的策略思想。笔者认为,对班级团队而言,确实需要依托“算法多样化”来发散思维、分享智慧、共同成长。但对学生个体而言,与其忙忙碌碌且蜻蜓点水般地触摸多种策略,不如安安静静且深层聚焦地建构一种策略。

从以上四个侧面中,我们不难发现当前解决问题教学存在的“形式化”误区。显然,只有作为教师的我们深刻领会了“发现问题”“提出问题”“分析问题”“解决问题”这“四能”理念的要义,并立足实践,理性超越“形式化”,切实探求“实质性”,解决问题教学方能提升效度。为此,笔者提出四条行动建议,以抛砖引玉。

一、丰富表征体验,让“发现问题”更充分

观察需要时间,审阅依赖空间。在解决问题的初始阶段,教师务必控制自己“急于出手”“贪快求多”的冲动,给学生留足必要时间、提供合适空间,使其能够静心驻足、充分感知,将问题信息有效纳入脑海之中,从而优化解决问题的“第一印象”。除此之外,教师更要通过自己有意识的常态训练,帮助学生逐步形成“有效审题,增强表征”的学科基本功。

1.着眼细节,培养审题习惯

根据笔者的实践经验,教师可按年段、有侧重地培养学生的审题(图)习惯。其一,低年级着重培养“读完整”的审题习惯。教师可通过“谁能完整地说说图上有哪些信息”“除了左边的信息,右边还有什么信息”“还有补充吗”等即时追问,强化学生的“信息卷入”意识。其二,中年级着重培养“读细致”的审题习惯。引导学生切实关注问题信息中的重点词句(可标注圈画),突出要点,直面关键。其三,高年级着重培养“读反复”的审题习惯。要求学生不仅在解决问题前认真读题,更要在解决问题后再次读题。

另外,解决问题过程中,教师还应基于现场学情,注意对审题习惯的细腻养成。

2.依托图示,提升表征能力

审题过程中,多让学生用语言描述“这道题已知什么、要求什么”,是一种较为常用且行之有效的信息梳理方式。除此之外,我们还应重视“几何直观”的思想渗透。也就是说,从低年级开始,教师可有意识地引导学生“用自己喜欢的图示来描述问题含义”。图示,不苛求规范性,而关注实用性,重点在于引导学生把自己审题时的所见、所感、所想真实而鲜活地表达出来。这个图示形成的过程,既是透视情境的过程,更是凸显本质的过程,具有十分重要的数学价值。举个例子,有一类倍数问题,如“钱塘江全长约605千米,比曹娥江的3倍还多59千米。曹娥江全长多少千米?”学生错误率常常偏高。如果学生能够带着“几何直观”的强烈意识,通过简洁图示,整理问题信息,那么,无论是“算式法”还是“方程法”,正确率或会更高。

二、加强有序训练,让“提出问题”更扎实

人教版教材中编有很多主题图,在其中再现了现实场景,融会了丰富信息。这样安排的意图是,使学生能在丰富资源的全面解读中,逐步理顺思维线索,进而产生问题需求。那么,教师在依托教材主题图、培养学生提出问题的能力的过程中,需要注意什么呢?

1.由扶到放

出示主题图后,教师不要一味追问“你能提出什么问题”,而应根据学生需要,对提问策略有所指导。低年级时,教师可在学生解读信息后,提问启发:“根据……和……等信息,你能提出什么问题?”使学生感觉到,有效地提出问题是基于具体信息的。久而久之,他们便会形成一种“先获取信息、后审思逻辑、再提出问题”的策略意识。而这,对其提出问题能力的提高至关重要。到了中高段,教师可逐渐放手,要求学生自主完整地表述“根据……和……等信息,我提出的问题是……”另外,在组织学生提出问题时,尽量避免“信息标准”“问题单一”,而应尽量追求“信息多元”“问题丰富”,使学生在富有开放性的问题情境中锤炼思维、提升能力。

2.面向全体促落实

我市曾连续三年组织解决问题质量调测。就提出问题的现状看,学生所提问题“无意义”“表述冗长”“词不达意”的不足显而易见,这从一个侧面反映了常态教学的客观缺失。很多时候,教师只是把提出问题作为引出列式、启动计算的“幌子”,因而,不够重视提出问题的教学组织。然而,当提出问题作为数学课程的重要目标时,显然每位学生都必须拥有提出问题的学科功底。所以,组织学生提出问题时,不能只让个别学生口头表述,而应该让全体学生人人参与,且有一定比重的书面表达。由此,提出问题的教学组织才能落到实处、惠及全班。

三、挖掘数学本质,让“分析问题”更到位

数学课程视野中的解决问题,其本质是依托现实情境、应用数学知识。作为解决问题重要环节的“列式”,是以四则运算的数学意义为依据的,因此,众多有识之士一直倡导“夯实运算意义的理解、为解决问题坚实奠基”,显然很有道理。除此之外,我们还要引导学生透视情境表象,把握问题结构。于是,数量关系便成为不可或缺的逻辑拐棍。

1.链接运算意义,夯实细节算理

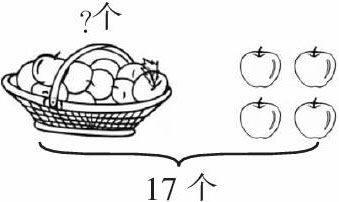

究竟用哪种运算来列式,显然要看信息之间的相互关联暗合了哪种运算的本质含义。比如,一年级认识“减法”时,有类题目(如下图)学生经

常出错,把“17-4=13”列成“13+4=17”。对此,教师总会强调:总数知道了,该用减法;求总数,才用加法……但效果似乎并不明显。实践证明,教师应组织学生仔细看图、充分描述,进而积累以下经验:一共有17个苹果,右边数出了4个,左边还剩下几个?这道题所求的,是17里面去掉4后还剩余的数,所以该用减法。这样的教学,回到了减法运算的意义原点,容易使学生心服口服、产生认同。此后,凡是遇到“求剩余”的问题,学生便能自然选用减法,而不至于瞎猜。

2.依据数量关系,把握整体结构

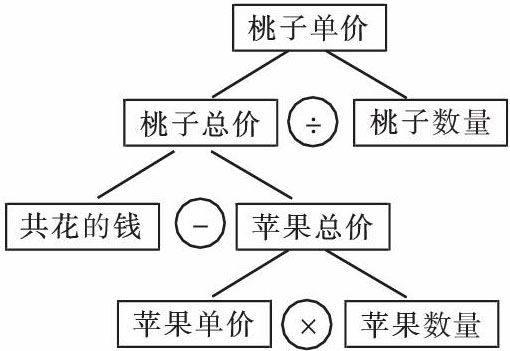

《数学课程标准》(2011年版)指出:“(使学生)在具体情境中了解常见的数量关系,并能解决简单的实际问题。”简短的阐述,点明了数量关系对解决问题的重要作用。事实上,无论多么复杂的数学问题,都蕴含着一组或多组数量关系。比如,在“妈妈买来5千克苹果和4千克桃子,一共用去了73.8元,每千克苹果9.8元,每千克桃子多少元?”这道题中,就隐藏着三组基本的数量关系(如下图)。从上往

下看,从问题出发,通过数量关系,找到条件,逐步推进;从下往上看,从条件出发,通过数量关系,引出问题,依次延续……解决问题教学中,如果能够经常引导学生依据数量关系“抽丝剥茧”“顺藤摸瓜”,那么,既能提高解题效率,还能增强分析能力。因此,一方面,教师要注重基本数量关系的教学引导,使学生在理解术语的基础上把握关系;另一方面,教师还需坚持组织学生立足数量关系、剖析问题思路,不松懈,不浮夸。

四、积累活动经验,让“解决问题”更有效

对学生而言,通过解决问题的学习活动,不仅需要得到“鱼”(实现某道题目的顺利解答),同时还应学会“渔”(掌握解决问题的可靠策略)。正如新课标强调的:“(使学生)获得分析问题和解决问题的一些基本方法……”所以,在解决问题的教学中,教师既要夯实每次活动的体验过程,让学生能够“深入进去”,自主探寻解决问题的思路。同时,还要注重每个阶段的经验提炼,让学生能够“超脱出来”,逐步积累解决问题的经验,如“有效审题的经验”“画图示意的经验”“有序分析的经验”“代入检验的经验”,等等。这些经验,会纳入学生主体的解决问题素养系统,并将对其今后发现问题、提出问题、分析问题、解决问题产生积极作用。

另外,除了注意策略提炼,教师还应给学生提供内化经验、迁移经验、运用经验、提升经验的机会,在足量的“基本训练”之后,引导学生在变式情境中进行“拓展历练”。