中国先秦时期的涉农区位布局理论*

2013-04-27郭永龙刘友兆洪坚平

郭永龙,刘友兆,洪坚平

(1.南京农业大学农学院,江苏 南京 210095;2.山西农业大学 资源环境学院,山西 太谷 030801;3.南京农业大学 土地管理学院,江苏 南京 210095)

区位布局在我国历史悠久。甲骨文随处可见类似于“囲”“囯”等形象记录我国远古农地区位布局的字符。《左传·哀公元年》记载夏朝少康在纶邑获得“有田一成,有众一旅”[1]。《汉书·地理志》中记载着黄帝“画野分州”,大禹“制九州,列五服,任土作贡”的行为,均是典型的区位布局行为;《尚书·酒诰》中提到商朝“内外服制”:“越在外服,侯甸男卫邦伯;越在内服,百僚、庶尹、惟亚、惟服、宗工越百姓里居”[2],是当时的区位布局。大约成书于公元前5世纪前后,即春秋末期和战国初期的中国古代文献地理名著《禹贡》中的农业区位论——甸服论,比约翰·海因里希·冯·杜能(Johann Heinrichvon Thünen)于1826年发表的现代西方农业区位布局理论开篇名著《Der Isolierte Staat》[3]早了 2300 年。这些散见于浩瀚的中国古代文献中举不胜举的例子,可以充分说明我国农业区位布局理论研究源远流长。正如清代名臣张之洞所言:“大率近日风气,其赞羡西学者自视中国朝政、民风无一是处,殆不足比于人数,自视其高、曾、祖、父亦无不可鄙贱者,甚且归咎于数千年以前历代帝王无一善政,历代将相、师儒无一人才。不知二千年以上,西国有何学,西国有何政也?”[4](《劝学篇·外篇》)归纳起来,先秦时期我国有代表性的区位理论有堪舆论,择中论,《周礼》《考工记》《尚书·禹贡》《管子》等古文献中涉及区位的篇章。

一、堪舆论

距今约一万年前的新石器时期,远古部落领袖庖牺氏(即伏羲氏)仰观天文,俯察地理及人与万物而作八卦,提出了我国古代最早和最重要农业区位布局的理论“易”。从《诗经》中描述周民族迁移定都的决策脉络中,可以看到“易”在古代中国选址中的作用:“古公亶父,来朝走马,率西水浒,至于岐下,爰乃姜女,聿来胥宇。”[5]“周原妩妩,堇荼如饴,爰始爰谋,爰契我龟,日时日止,筑室于兹。”[5]这是记叙太王迁居周原时,用占卜的办法选择地势险阻而原田肥沃的周原,为周人富强奠定基础。周文王伐崇后,迁都于丰,武王又迁都于镐。《诗·大雅·文王有声》曰:“考卜维王,宅是镐京,维龟正之,武王成之,武王蒸哉。”[5]文、武二王用占卜的方式选址,将都邑迁到更肥沃的渭水之南。

汉代司南的发明,“易”与“阴阳五行”“天人感应学说”等相互渗透,形成了古代中国农村居民点区位选址理论“堪舆学”。“堪舆学”到唐宋时期分为两派,“理气”派流行于福建,八卦方位配合八干四维的方法是这派的主要理论框架;商周时代农村居民点选址理论后演化为“形法”学派,该派认为,选址时应根据“龙、穴、砂、水”四大要素的条件及其相互关系,决定布局区位地点、朝向。

二、择中论

择中论散见于诸多上古文献。譬如《周礼·地官》中描述大司徒职能是:“日至之景尺有五寸,谓之地中,天地之合也,四时之交也,风雨之会也,阴阳之和也。然则百物阜安,乃建王国焉,制其畿方千里,而封树之。”[6]这段文字描述了王畿最合适位置是“地中”。此外《周礼·夏官》司马中记载的“九服论”[7]“九畿论”[7]和《周礼·秋官》中司寇中的“六服一番制”[7]、《国语·周语上》中记载的“五服说”,均以王畿为中心其实就是择中论的体现。《职方氏》中关于周人择中选址的记载也很多。《周书·召诰》:“王来绍上帝,自服于土中。”《逸周书·乍雒》:“乃作大邑成周于土中,城方千六百二十丈,郛方七十里,南系于洛水,北因于郏山,以为天下之大凑。”周人的“择中”观念,一直为后世所继承和运用。《荀子·大略篇》中曰:“王者必居天下之中,礼也。”《吕氏春秋》更明确地指出,要“择天下之中而立国,择国之中而立宫”[8]。

三、《周礼》中的区位理论

《周礼》又称《周官》或者《周官经》,系儒家经典,全书成型于战国时期,是周代政治制度与百官职守的理想蓝图。相传为周公所作,汉初无此书,西汉河间献王以重金购得《周官》古文经后,献予朝廷,深藏于秘府。汉代原称《周官》,西汉刘歆始称《周礼》。王莽时,《周官》才更名《周礼》、置博士授业,内容被公开,刘歆弟子杜子春,设私校传《周礼》之学,贾逵、马融、郑玄等竞相研习,郑玄为之作注,郑兴作《周官解诂》。《周礼》内容六篇分载天、地、春、夏、秋、冬六官,记古代理想官制,其中冬官已亡佚,由《考工记》补足。郑玄著《周官礼注》与《仪礼》《小戴礼记》被列入儒家经典中的“三礼”之一。唐代贾公彦作疏。《周礼》内容极为丰富,大至天下九州,天文历象;小至沟洫道路,草木虫鱼。凡邦国建制,政法文教,礼乐兵刑,赋税度支,膳食衣饰,寝庙车马,农商医卜,工艺制作,各种名物、典章制度,无所不包。《周礼》也详细记载着中国上古时代的区位布局理论。

(一)国野制度和乡遂制度

《周礼·地官》开篇即云:“惟王建国,辨方正位,体国经野,设官分职,以为民极。”[6]意为周朝天子封邦建国时,先要进行区位布局,建立管理体系。周代实行渊源于氏族社会部落征服分封制的“国野、乡遂”制度,根据宗法分封政体要求,按阶级划地聚居。具体做法是把王畿所辖之地以郊为界限分为“国”和“野”两大地区,王城以外包括四郊称“国”,大小方百里,分为六乡;郊外之地通称“野”,依距王畿之远近又分二百里为甸,三百里为稍,四百里为郡,五百里为都。甸内设六遂,其长官遂人主掌二百里之中,同时兼掌三百里以外的稍、郡、都。国野之意涵盖狭义的乡遂和都鄙,狭义的乡遂制行于距王都二百里以内地区,都鄙制行于三百至五百里稍、郡、都等采邑之地。因遂的长官遂人主掌二百里之中的同时兼掌三百里以外的稍郡都,故广义的乡遂制包含都鄙制,从而与国野制等同[9]。宗周设六乡六遂,诸侯大国都城置三乡三遂。乡与遂的差别,在地域上是“国”与“野”的差别。《国语·周语》说:“国有郊牧”,《周礼·地官·载师》说:“牧田任远郊之地”指的都是这种制度。“乡”的居民称“国人”,主要由奴隶主阶级和自由民构成,还有部分为奴隶主阶级服务的工商奴隶。“遂”的居民称“野人”(或“甿”)主要是农奴。国人由周王宗族成员及其拥护者构成,他们居住在国郊以内,国人可参政,接受教育,任职官吏。野人只能安于鄙野,为国家“治田供税”,没有政治权利,不能参政、从军和接受教育。当时的农村居民点是“野人”为国家“治田供税”的产物,其在国家领地外圈层的布局特点也是这种制度的产物。

西周兵源来自各“乡”,田粮及军赋主要取于各“遂”。所以乡遂为建“国”(城)基地,是“国”(城)的近卫区。由于它们的重要性,乡遂为王或诸侯直接治理,不置采地。“国”(城)的规模要与“野”的领域保持一定的比例,乡遂的数量及其辖地范围也应与“国”(城)的等级相适应。换句话说,就是人口、兵力、田粮及军赋等要比例合理。在国野乡遂制下,各个居住单位不管是数量还是职能上,都互相制约着,于是,中国的居住形态,就像天上的星系一样,有序地分布在大地上。

国野制度对农业区位布局产生重要影响。成书上限不早于战国的《尔雅·释地》第九中记录了这种农业区位布局:“邑外谓之郊,郊外谓之牧,牧外谓之野,野外谓之林,林外谓之坰。下濕曰隰,大野曰平,广平曰原,高平曰陆,大陆曰阜,大阜曰陵,大陵曰阿。可食者曰原,陂者曰阪,下者曰隰。田一岁曰菑,二岁曰新田,三岁曰畬。”[10]这段解释准确地描述了古代中国关于邑聚落结构的基本分层,说明当时人们聚居的邑外为郊,郊有耕地;郊外有牧,是畜牧场地;牧外为野,即荒野之地;最外层的为森林地带。

(二)农业、军队、居民编户制度

周代盛行车战,车上的兵称“甲士”,车后跟着步行的兵叫“徒兵”。根据周代军制中甲士兵源来自“乡”,徒兵及军赋取之于“遂”,乡遂居民编户建制和田制均是建立在十进位井田制和以车战为基础的军制上的兵农合一体制。《汉书·刑法志》提到这种体制:“因井田而制军赋。地方一里为井,井十为通,通十为成,成方十里;成十为终,终十为同,同方百里;同十为封,封十为畿,畿方千里。”“乡”的编户组织“五家为比,五比为闾”与“遂”的编户组织为“五家为邻,五邻为里”实质相同。乡遂居民聚居组织单位闾(里)、“邑”均为二十五户。周制战车共需配备二十五人,每户一人服兵役,一闾的编户可组成一个车战单位“辆”(“两”)。一“闾”既是一个生产和战斗组织单位,也是一个聚居组织单位。沿用农村邑的编户组织方式,既可满足建军要求,也能与“遂”的编户组织统一起来。

(三)农地分配及农村居民点区位布局

《周礼·地官》小司徒记载周代开始实行的九夫为井而无公田制:“乃经土地而井牧其田野,九夫为井,四井为邑,四邑为丘,四丘为甸,四甸为县,四县为都,以任地事而令贡赋,凡税敛之事。”当时的赋役制度为贡、助、彻。助即服劳役于公田,贡为缴纳地产实物。周行彻法,当为兼行贡、助两法。彻法的优点是以每个农户为单元,而不是以八家农户为一组,故富灵活性。以休耕办法而言,不但不必易居,而且不必换井,只需调整每户农民的受田额,使其在小面积上自行休耕。井田制不但规定了土地的占有方式和生产方式,而且规定了人们的居住方式。

周代将位于城外以外的农业生产者叫做“甿”,也叫做“野民”。为便于耕作,农奴除授田外,还在邻近耕地授给农奴临时休息处“廛”。为方便生产管理、征敛贡赋,农用地以“夫”为单位规划,按田制进位对农民以户为单位进行编户组织。这里的“夫”原指一夫一妇的五口之家标准农户,后引申为受田百亩的配额,成为受田计量基本单位。相似的概念还有“井”,是授田的基本组合单位,百亩为“夫”,十“夫”或九“夫”为“井”。考虑农户人口变化因素也给未成年的“余夫”授百亩田。这种管理方式以周代田制及军制为基础进行编户组织。由于“廛”与田地同时规划,聚居又按田制组织编户,致“邑”的形制及其区位布局必受田制影响,出现了与井田制密切结合的轮廓方整的农村居民点“邑”(里)的区位布局。《王制》也记述了这种区位布局:“凡居民量地以制邑,度地以居民,地邑居民必参相得也。”城邑的“里”也受井田规划风格的影响,城内经纬涂所划分的营建用地均呈规则方整形,“里”外形整齐划。《周礼·地官》中记载负责农业生产的官员“遂人”当时是按照土地图、根据距离王城远近、人地比例,并依据田制及井田计量制度,划出大小不同的方块田地,并按沟恤和道路制度的要求,据田制进位,定出各级沟恤与道路,进行农地区位布局,在分配的田地范围内,订立经界,界上开沟启土,堆成矮垣,作为“沟封”,或封上植树,作为“封树”:“以土地之图经田野,造县鄙,形体之法。五家为邻,五邻为里,四里为酂,五酂为鄙,五鄙为县,五县为遂,皆有地域,沟树之。”[6]“遂人”向一夫一妇的农户落实大司徒制定的“不易之地家百亩,一易之地家二百亩,再易之地家三百亩”[6]的土地分配方案,并根据农地肥力划分三等土地,安排休耕制度和授田数量,“以田里安氓”[6]:“辨其野之土:上地、中地、下地,以颁田里。上地,夫一廛,田百亩莱五十亩,余夫亦如之。中地,夫一廛,田百亩,莱百亩,余夫亦如之。下地,夫一廛,田百亩,莱二百亩,余夫亦如之。”规划农民“甿”的宅地和农村居民点“邑”(里)、授予农民农用地和宅地“廛”,使农民安心农业生产。

(四)道路和农地灌溉区位布局

《周礼·地官》遂人还记载了周王朝十进制井田条件下的农地区位布局配置田间沟洫道路方法,将沟洫分为五级:遂、沟、洫、浍、川,其相应田间道路也分五级:径、畛、涂、道、路。《考工记·匠人》记载,“九夫为井”田制的沟洫制也分为五级,其相应的田间道路制与《遂人》相同。

(五)耕地质量评价及区位布局计算技术

《周礼·地官》记载:“土方氏掌土圭之法,以致日景,以土地相宅,而建邦国都鄙,以辨土宜土化之法,而授任地者。”[6]周代由土方氏负责开展土地适宜性评价、分辨土壤类型、农地分等定级、征收赋税、使用土圭之法选择地中、确定方向、计算距离、计算日照、计算坡度、坡向、计算四季时间、开展行政区位布局。

四、《考工记·匠人》中的区位理论

《考工记》是春秋末期齐国的官书,系西汉武帝时河间献王刘德用来补《周礼·冬官》缺文才出世的,作者为齐稷下学宫的学者。《考工记》涉及区位布局的主要内容有匠人营国、土圭之法测量地形参数等。

(一)《匠人》中的营国治野制度

《匠人》中的“匠人建国”专论城邑建设布局。《匠人》是以王城为基准,本礼制营建制度而确定的,有着浓厚的礼制思想。他按照宗法血缘将城邑分为“三级”,第一级是王都,第二级为诸侯城,第三级为宗室、卿大夫城。三级城邑按照九、七、五的等差级数来安排礼制的,因此三级城邑经纬涂宽度分为:王城为九轨,诸侯为七轨,都为五轨。

(二)《匠人》中的匠人营国

“匠人营国”专述城邑规划、井田规划、设计水利工程、仓库及有关附属建筑。营国包括建置城池、宫室、宗庙、社稷,并规划所属的田地和农奴的居邑,即治野。当时建城是建立以城为中心连同周围田地所构成的城邦国家。

(三)《匠人》中的居住区位布局理论

《匠人》文中提到用土圭之法选择城邑位置,求水平、测方位,定高程、推算日历、时间、节气,与《周礼·地官》土方氏遥相呼应。

周代城邑居住分区规划原则是运用礼治规划秩序按居民的阶级和职业进行居民点区位布局。贵族居住地设在靠近宫廷区的正南、正东和正西方位;普通仕者的“里”布置与距宫廷区较远的接近东、西城门地段;庶人工商的“廛”位于城北近市以及城的四隅地区;工商为主的自由民及奴隶聚居在城北“市”所在地段,其内部按职业聚居;其他服“官役”庶人的“廛”位于城的四隅地带。

《匠人》市里制对后世区位布局影响深远,直到唐宋还采用这种制度。随着生产力不断发展,晚唐时代这套市里制度己渐难为继。北宋末,由于手工业生产继续增长,商品经济更加繁荣,遍及全城的新兴商业服务网点代替了旧的集中市场,按街巷分地段聚居的新型坊巷制,代替了旧的里制,古典的集中市制让位于新的市制,古典的里制也随之退出历史舞台。

五、《尚书·禹贡》中的五服、甸服区位布局理论

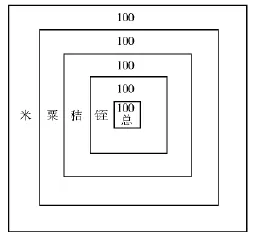

战国时出现的《尚书·禹贡》,提出了中国古代区位布局理论中最具代表性的五服区位布局和甸服区位布局:“五百里甸服:百里赋纳緫,二百里纳铚,三百里纳秸服,四百里粟,五百里米。五百里侯服:百里采,二百里男邦,三百里诸侯。五百里绥服:三百里揆文教,二百里奋武卫。五百里要服:三百里夷,二百里蔡。五百里荒服:三百里蛮,二百里流。”它是以王城所在地为中心、从内到外三大圈层构成的区位布局。内圈是甸服,面积约为 1.56×104km2,实行以都城为中心以百里等距划分区域的方形圈层农业区位布局,随距离加大而运量减少,主要供应王室、王辖军政人员、赡养人员的粮食、蔬菜、饲料、薪柴和建筑材料。其中:緫是蔬菜带;铚是薪柴青饲料带;秸是建筑材料带;粟和米皆为粮食带其中:距都城300—400里(75—100km)缴纳粗粮,距都城400—500里(100—125km)缴纳精粮。中圈包括侯服和绥服,是大小诸侯所在地;甸服外百里由王卿国戚亲信大臣委托统治,再外百里分封男爵统治,其余三百里的地带则划分为许多诸侯小国,以为缓冲。绥服在侯服的外围,其内方三百里为教化安抚带,外方二百里为武装保卫地带。外圈在最外边,包括要服和荒服。

图1 五服地带结构模式图

图2 《禹贡》甸服农业区位模式图

甸服农业区位(Loation of Agriculture)模式和德国经济学家杜能(Johann Heinrichvon Thünen)1826年出版的著作《孤立国》(The Isolated State)[3]所提出的农业区位论有异曲同工之妙。其细微的区别在于《禹贡》中的农业区位模式是原始农业时期,农业产品是贡品;主要考虑运输量大小、难易、损耗、质量保持等综合距离因素,圈层模式为方形等距;而杜能则是在资本主义时期,农产品成为商品、农产品价格除成本外随运费的增加而提高,农业地带模式为同心圆圈层。

六、《管子》中的区位布局理论

战国时期的政治名著《管子》,诞生于春秋战国时期“周室日衰”“礼乐征伐自诸侯出”的历史大背景下,此时齐国经过政治、经济改革,国力大增。《管子》中提到许多区位布局原则。

管子认为地形地势、水源水利条件、农业用地肥力状况等地域环境,是居民点区位布局的首要因素。区位要靠山环水,其内具备完善的灌排网络:“圣人之处国者,必于不倾之地,而择地形之肥饶者,乡山左右,经水若泽,内为落渠之写泻,因大川而注焉。”[11]他认为选址要有形胜之便,考虑供水、防洪、防御以及富饶的腹地,即要依山傍水或倚原临河:“凡立国都,非于大山之下,必于广川之上,高毋近旱而水用足,下毋近水而沟防省。”[12]管子主张区位的选择要视地形和水利条件因地制宜,从实际出发,灵活掌握规则布局。

管子主张城市的人口规模、占地规模及城周围的田地面积保持合理的比例。他指出如果城市人口规模过大,超过农村农产品供应限度,就会导致“其野不足以养其民”的后果。城市占地面积也应和城市人口数相适应,其城区面积过大,居住密度过低就会造成“其民不足以守其城”的恶果。

管子提出,“处士必于闲燕,处农必就田壄,处工必就官府,处商必就市井”[12]的四民分业定居的分区布局措施,把社会职业分为士、农、工、商四类,居民按职业分区居住,各居住区设闾里制进行管理,以利于社会稳定和人们职业技能的提高。管子废“遂”统称“乡”,按照社会分工划为二十一个乡,“商工之乡六,士农之乡十五”,推行“卒伍政定于里,军旅政定于郊”的兵民合一政策[12]。农村土地分为五属,将农户按照数量编户管理,实行“武政听属,文政听乡”的军民协同管理,并将农地分配办法由助法变为彻法。

《管子·地员》根据地势高下和水泉深浅把土地分为平原、丘陵和山地三大类,专门讨论了土壤的性质和肥力,将各种土壤分为上中下三等,共计九十种,列述了各种土地和不同土壤适宜于生长的三十六种谷物和草木。另外,书中提到植物的生长和土地的高低条件有关,从土壤质地、地势海拔、地下水泉、光照等诸多因素论述了植物生长与环境的关系。

[1]春秋左传正义[M].杜 预,注.孔颖达,疏.阮元校刻本.

[2]尚书正义[M].孔安国,传.孔颖达,疏.阮元校刻本.

[3]Von Thünen J H.Der Isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und National?Konomie,Perthes,Hamburg[J].Cities and Innovation,1826.

[4]张之洞.劝学篇[M].上海:上海书店出版社,2002.

[5]金启华.诗经全译[M].南京:江苏古籍出版社,1984.

[6]钱 玄.周礼[M].长沙:岳麓书社,2001.

[7]周礼注疏[M].郑 玄,注.贾公彦,疏.阮元校刻本.

[8]吕不韦.吕氏春秋[M].清毕沅校本.

[9]张国辉.《周礼》所见乡遂制初探[J].湖北广播电视大学学报,2009(3).

[10]尔雅[M].台北:尔雅出版社,1981.

[11]管 仲.管子:度地[M]//诸子集成.国学整理社,1986:306.

[12]管 仲.管子:小匡[M]//诸子集成.国学整理社,1986:212.