党代表大会与党内权力监督*

——从列宁主义的政党理论谈起

2013-04-18朱浩

朱 浩

(安徽工业大学工商学院 安徽 马鞍山 243002)

列宁主义是马克思主义发展过程中的一座重要里程碑,它成功开辟了一条落后国家和地区社会主义革命成功的道路,在回答这个问题的过程中,列宁主义格外强调一个由掌握社会主义理论的革命精英所组成的革命政党所发挥的重要作用,所谓“革命家的组织应当包括的首先是并且主要是以革命活动为职业的人(因此,我说是革命家组织,我指的是社会民主党人革命家)”,[1]但是一个以集权主义为组织原则而建成的政党其自身必须面对着权力高度集中所引发的专断、家长制作风等诸多方面的困顿,因之列宁主义突出强调了党代表大会在党内权力监督中的作用,本文将简要的剖析该机制,以明确列宁政党理论的重要内涵。

一、党代表大会与党内权力监督的原理剖析

如果我们追根溯源,党代表大会的历程可以追溯到马克思和恩格斯在1847年为共产主义者同盟所起草的《共产主义者同盟章程》,该文件指出:“ 代表大会是全盟的立法机关。”[2]此后苏共前身俄国社会民主工党在1903年二大通过的决议进一步明确 “规定党的最高机关是党的代表大会”[3]。列宁主义的制度安排是基于这样的考虑:党代表大会由若干级别构成,就全国范围言之,布尔什维克党有全国代表大会,在省、州等不同级别的行政单位中也相应的设置党代表大会,党代表大会的参加者从全体党员中产生,根据苏共1952年通过的党章规定——“党的一切领导机关,由最低的到最高的,都是选举出来的。”[4]于是各个级别的党代表大会实则构成了各个权力级别中的最高权力机关,故全国层次的党代表大会则为布尔什维克党的最高权力机构,举凡党中央的一切机构与职能的合法性获得都来自于党代表大会,尤其值得关注的是党代表大会可以“选举苏联共产党中央委员会和中央检查委员会”,“听取和批准中央委员会、中央检查委员会和其它中央组织的报告。”[5]因之,各级政治干部与机构一方面必须通过党代表大会的授权才能行使其职能;另一方面,党代表大会对于政治干部或机构亦履行监督职能,凡党代表大会认为后者工作称职则保留其合法性;反之若有不称职处则剥夺其合法性。上一级党代表大会一定程度上可以干涉或者监督下一级党代表大会的工作。所以,党代表大会之于党内权力监督具有如下几个方面的特征:首先是合法性的授受;其次是对于滥用权力的监督和处罚;再次决定党内重大事宜。所有这些职能的履行不受任何外部力量的干扰。

所谓“合法性的授受”前文已经略论一二,质言之这种授受本质上就是要求置党内权力之运作于党代表大会的严密监控之下,且这种予夺之判断标准较为简易,即党员之民意是准衡,这个观点类似于卢梭的社会契约论,所不同之处是卢梭的社会契约针对的是人类社会,而此处之契约来源于全体党员群体,党代表大会实际上是代替了全体党员行使党内契约之职能,从列宁主义的相关论述中不难发觉到,理论上的党代表大会制度中党员之民意是左右党魁权威和地位之决定性因素,所以权力运作是否突破了常规,其认定标准同样是全体党员的公意。

所谓对于“滥用权力的监督和处罚”针对的是这样的问题——如何判定党内权力运作“出轨”?如果“出轨”了该如何措置?前一个问题是比较复杂的问题,列宁主义对于权力理论并未有成熟的贡献,虽然它否定了西方政治学说中的权力观,但是另一个疑难又出现了——权力运行过程中的权力滥用问题难以界定,一方面我们认为权力行使需要遵循一定的规则,但另一方面列宁主义在更多的情况下把权力视为在夺取政权以后的一种对于政治异己势力的专政和压迫,所以党代表大会对于权力滥用之监督问题上处于一种监督原则缺失的状态,进而演化为鉴别权力滥用与否的标准往往因人而异,因时而异,因事而异。另一个问题是“处罚”,既然认识到了权力滥用,该如何惩治这种行为呢?根据一般政治实践——“弹劾”是比较好的方式,此点在列宁主义的政治术语中是存在的,但很可惜,在韦伯所谓“克里斯马”型领导人的光晕下,弹劾机制流于形式,苏共党史绵延近百年,从来没有一个苏共领导人因为弹劾而下台,更多的是通过直接的权力斗争而使政敌身败名裂,托洛茨基、季洛维也夫、加米涅夫、布哈宁等莫不是权力斗争的牺牲品。从这个角度观察党代表大会与党内权力监督的关系,很显然,这种机制的优越性在理论上可行,但实际运作中却难以令人满意。

所谓“党代会保持独立之地位,而不受外部力量之干扰”一说,值得我们深思之。以欧美议会民主政体为例,有所谓“院外游说者”或“院外利益集团”,其目的就是用各种方式左右议会活动,西方是这样,列宁主义所强调的党代表大会也莫不如此,斯大林的专断甚至独裁,凭借的是对国家暴力机关的控制,仰仗的是长期以来凡人对于其个人的领袖地位的绝对崇拜,无限的个人崇拜恰恰发挥了“一俊遮百丑”的功效,肃反运动、卡廷森林的屠杀不仅没有损害其个人的权威,反而带来了党代表大会的与会者一次又一次雷鸣般的掌声,所以党代会的独立性遭到破坏,党魁以其个人魅力、实权左右它的运动轨迹。

二、党代表大会与党内权力监督关系的剖析

所谓权力监督,其核心是力促权力运行于可控的范围内,而不至于冲决体制的规范,但党代表大会与党内权力监督的关系有如下几个方面需要审慎对待之:

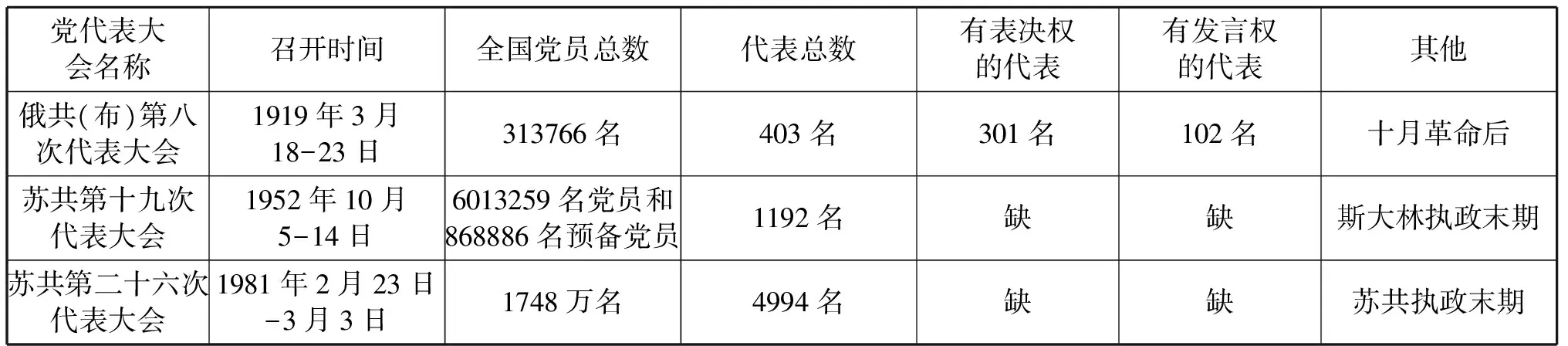

代表成员必须多样性与党内权力监督的有效性。只有多样性的代表构成才能勾勒出现实权力运行的“原生态”。多样性的提出要求党代表大会必须彻底打破精英政治,使党代表大会向着平民政治方向发展(参见表1),根据图表所示,如果抛却其他因素考虑,党代表大会的与会者涵盖面是较为广泛的, 大约能够实现每千名党员中产生一名党代表大会代表,如果在党代表产生方式中能够真正实现民主化,那么这就将意味着相当多的党代表大会参与者能够有机会直面权力制高点,换言之,这就意味着来自于不同社会阶层的党员,来自于不同地域,不同职业的党员能够从不同的角度评析党内权力运作的现状,能够真切地从自身角度对最高权力运行评议之、监督之。

党代表大会并非经常性的会议,党代表大会召开的非经常性与党内权力监督的经常性是亟待处理好的一对关系,苏共党章规定“苏联共产党的最高机关是代表大会。代表大会至少每四年召开一次,所有党代表大会之非常代表大会,由党中央委员会自己发起,或根据上次党代表大会代表的全体党员至少三分之一的要求,由党中央委员会召集之。”[6]从苏共党章中的规定不难发现,党代表大会并非经常性召开,两届党代表大会召开的间隔有时较长。列宁执政时期党代表大会基本上实现了每年召开一次,并且逐渐形成惯例,但是列宁逝世以后,此项定例形同虚设。斯大林为了巩固其政治领袖地位对于党代表大会制度不断进行修正,1934年苏共十七大改党代表大会每三年召开一次,其后从1939年苏共十八大到1952年十九大,长达十三年间无召开党代表大会的记录, 这无疑给权力监督工作留下了巨大空白,根据一般的观点,列宁主义在设计党代表大会制度的过程中留有中央委员会,该委员会由主席团领导之,另设书记处负责苏俄党内的日常工作,但从实践中不难发现,该套权力运作模式并未达到预想中的权力监督之成效,原因何在呢?

答曰:党代表大会作为最高权力监督机构,其自身之监督缺乏制度设计。考察人类政治实践,权力监督主体理应受到更广泛的监督,基于此考虑洛克、孟德斯鸠提出并发展了权力制约机制,例如洛克将国家的权力划分为立法权、执行权和对外权,其理由是“如果同一批人同时拥有制定和执行法律的权力这就会给人们的弱点以极大诱惑,使他们动辄要攫取权力,借以使他们自己免于服从他们所制定的法律”。[7]国家虽则与政党有不同,但从权力监督角度而言两者确有共通之处,作为一个革命型政党一方面为了夺取政权必须有坚强的团结力、组织力和斗争力,但是当权力高度集中到某个机构、某个人、某几个人后,如何才能防止最高权力不被滥用呢?于是我们有必要考量党代表大会本身如何受到监督,如何才能保证其权力在合法范围内使用。这是我们考察党代表大会与党内权力监督问题的另一个领域,列宁主义在面对这个问题时,理想化的设计了另一个机构——监察委员会,“检查党员和候补委员的纪律的情况,处分违背党纲、党章、党和国家的纪律以及违法党的道德的共产党员。”[8]该监察委员会同样缺乏独立性,它仅仅是依托中央委员会的一级机构,其组成人员均来自于中央委员会,主席团又是中央委员会的领导者,自然也领导着监察委员会,因之监察委员会的职能发挥势必感到掣肘万分。除此之外,我们还应当注意:

表1 苏共代表大会的代表构成

数据整理自:刘庚岑.苏共历次代表大会简介.苏联东欧问题.1985年,第六期.

党代表大会是布尔什维克党的内设权力机构,这种权力监督模式属于政治体内部的自我监督,该监督模式有其不可避免的弱点——“一身兼二任”,权力体既要行使手中的权力又要监督自身权力的运行,无形之间使得这种权力监督模式充满了复杂性与艰难性,列宁主义之所以赋予党代表大会双重职责,其初衷是用体制内群体监督的方式制约党内权力的使用,防止独裁、专断现象的出现,但疏漏之处是党代表大会的组成者——各级布尔什维克党的党代表,并不是具有独立的权力监督员身份,这些人并不永久拥有党代表大会代表的资格,且他们并不拥有独立的人格,他们代表着其所供职的一级党组织,根据布尔什维克党的组织原则,上级党组织严格的管控下级党组织,两者之间是领导与被领导的关系,发出号令与绝对服从号令之间的关系,因之此种体制内的监督范式从其发端即面临巨大的效能挑战。

三、党代表大会在党内权力监督工作中所遵循的原则考辨

所谓原则指的是纲领或核心的方针与政策,党内权力监督工作与党代表大会相联系,亦体现出列宁主义所倡导的政党建设方针和宗旨。

“民主集中制”是列宁主义建党的重要思想,因之其自然也是党代表大会监督党内权力运作所遵循的第一大纲领。民主是权力监督的重要前提,所谓民主即要求布尔什维克党人能用民主的方式产生代表党员同志们的党代表大会代表,使之作为参与党内权力运行的代议士,所谓民主同样也要求党内权力运行过程中必须置于公意的监督之下、操纵之下,公意指的是民主决策和民主施政,而绝不是最高领袖的一句话、一个指示。民主的精神要求对于一切违背权力运作的个人或群体在民主原则的监督之下得到应有的制裁,一言以归宗民主是集中的前提,下面集中论述集中:

集中这个概念令我们感到十分困惑,如果说民主是针对布尔什维克党党人的大多数的话,那么集中却使得民主的范围被限制在一个狭小的政治生活圈子中。托洛茨基曾经不无感慨地认为,在斯大林时代,苏联的社会与政治生活本质上是:不服从者,不得食。在“干部决定一切”的原则指导下,一个政治级别的人们无条件的服从另一个政治级别的人们,“因为只有经过干部才能去教育群众,指导群众。”[9]这无疑使得民主集中制原则面临着一个二律背反的难题即民主使得党代表大会行使党内权力监督职权的主体范围扩大,而这个硬币的另一面却是集中原则的特质要求,这无疑又大大削弱了监督主体的作用和效力,“过分集权的领导体制,反映在干部工作上便是自上而下的单一委任制。虽然党章和宪法规定党和国家的各级领导干部由选举产生,但实际上流于形式。”[10]考之苏共成立之初,考之苏共夺取政权伊始之政治形势,方是时政治之环境恶劣,党内民主生活无法如期展开,民主集中制之政策,逐步演化成为集中甚于民主,斯为苏共日后溃败之根源也。

“先锋党”理论是本节所论之第二项原则。此论是列宁主义所高度强调之建党基准,这个理论是这样的:布尔什维克党人是一群社会革命的精英力量。他们所扮演的角色有双重性,一方面他们是破坏者——破坏旧社会,“我们在几天内就摧毁了一个最古老、最强大、最野蛮和最残暴的君主制度”;[11]另一方面他们是建设者——建设新社会,“我们创立并且巩固了苏维埃共和国,这是比最完善的资产阶级议会制共和国高得多和民主得多的新型国家。我们建立了为贫苦农民所拥护的无产阶级专政,开始了一系列宏伟的社会主义改造”,[12]他们用灌输的方式满足工农对于革命理论的要求,但严峻的问题是——在政治觉悟不高,在思想意识上存在差距的广大工农是否有能力监督这些革命精英分子呢?好像是“老师可以训诫学生,但学生是否可以指正老师呢?”所以布尔什维克党人用灌输手段使平民阶层接受其意识形态,并且最大程度使后者确信其施政的完美性,在这样的理论背景之下,工农群众一方面是被领导者,同时广大工农也是基层党员的主体,但问题是他们是否能够真正的选举出代表其利益诉求的人进入党代表大会呢?这是一个不小的疑问,列宁曾经在1903年俄国社会民主工党第二次代表大会上严厉的驳斥托洛茨基的政党理论时坦言道:“他(指代托洛茨基,作者注)忘记了党应当只是工人阶级广大群众的先锋队和领导者,工人阶级全体(或几乎全体)在党组织的‘监督和领导下’进行工作,但工人阶级并非全体,也不应当是全体都参加党。”[13]换言之,列宁认为无产阶级不能监督干部阶层,为什么呢?根据“现代化理论”,后发型现代化国家,不仅生产力极端落后,而且公众的权力意识和政治觉悟亟待提高,十月革命后的苏俄是这样,新民主主义革命胜利后的中国也面临着同样的现状,因之党代表大会之于党内权力监督的不完备性是显而易见的。

根据无产阶级的政治实践,按集权原则组织而成的革命型政党,其特色之一是构筑政治权威,由此公意与私意之间能否形成默契是考量党代表大会对于党内权力监督工作之不可小觑的方面。集权是较于分权而论,集权的特征是政治权力集中到某个人或某几个人或某个政治机构之中,集权的目的是为了保障布尔什维克党的高度团结力、战斗力,建立必要的权威政治,事实充分证明在苏俄建国前后不仅是必要的,而且是克服政权危机的有效方式,但是高度的政治集权必然会导致权力监督的难度倍增,威权政治的产生一定程度上可以归因于一种惰性,意大利的政治精英学派的代表者米歇尔斯归纳为“正是由于这种群体性的惰性,或者委婉—点说就是惰性规律,使得领袖们只要愿意便可长期身居其位。”[14]因之在这种惰性力的影响下,民主往往陷入被动,所以当威权与民主之间产生了默契,党内政治运行势必一帆风顺,但若两者之间发生了抵触,威权势必置民主于不顾,考之苏共党史,列宁逝世以后的历任苏共领导人都表现出集权和专断的特征,斯大林、赫鲁晓夫、勃列日涅夫莫不如是,他们上台执政的始末,他们执政期间的个人专断主义作风,确是在党代表大会的权力监督下或明或暗进行的,究其缘由是集权原则指导下的党内政治生活中,公意难敌私意,党代表大会的权力监督作用丧失殆尽。

四、列宁针对制度弊端的补救措施

列宁生前已逐渐认识到党代表大会虽是党章中规定的最高权力机关,但确实有不尽如人意的方面,列宁身处苏俄社会主义民主化建设的时日无多,难以对这些漏洞进行系统化的革新,尽管如此,通观列宁主义实践其党代表大会制度之始末,功过自彰,但览全局,不难发现,党代表大会所面临的不少问题是可以得到补救的,其主要方法是:

“育人”——所谓育人就是要造就高水平的政治人才,当1902-1903年间沙俄国内自发的群众运动如火如荼的发展着,但是“俄国群众的自发高潮来得这样迅速(并且继续在迅速地发展),以致社会民主党的青年们对于完成这些巨大的任务显得缺乏修养。”[15]在这种突如其来的形势面前专门的政治精英人才显得异常宝贵,培养这种人才使之具备政治生活所需要的各方面才能显得尤为急迫,这类人才既要有高度的共产主义觉悟,又要学识上乘,又需要与群众打成一片,列宁生前即主张尽一切努力造就这类人才,希冀日后将之充实于党的最高权力机关和权力监督机关中,这种人是“真正受过教育而且可以保证绝不相信空话、绝不说昧心话的分子,不怕承认任何困难,不怕为达到自己郑重提出的目的而进行任何斗争”。[16]这种人必须作为政治领导群体的后备军力量。

“训政”——这个词汇借用于孙中山先生的“三民主义”理论,列宁认为长期以来俄国是一个封建专制成分多,人民民主空气少;家长制作风盛行,而人民自治成分少的社会,广大民众对于政党政治几近无知,面对十月革命以后苏俄百废待兴的现状,必须用非常的方式,实现常规民主化进程所要实现的战略目标,靠什么呢?一句话以概言之——依靠社会主义制度以之作为提升社会主义国家的公民政治觉悟的纽带,“我们为什么不能首先用革命手段取得达到这个一定水平的前提,然后在工农政权和苏维埃制度的基础上赶上别国人民呢?”[17]引文中所谓前提主要是针对当时苏俄国民的政治觉悟和文化教育水平而言。故在发展党内民主,提升党内民主水平的同时,治本之法在于训练国民学会使用民主权利,进而能够用民主的方式抵制一切不民主的统治,党员来自于国民,试看这样一则数据:“二月革命时布尔什维克党员还只有l万多人,但到十月革命后已增加到近30万人,8个多月竟增长20多倍!绝大多数新党员是拥护这三个口号的工人和士兵。在党的各级领导成员中,知识分子所占的比例由于工农兵出身的干部人数的猛烈增加而迅速缩小。对1917年莫斯科布尔什维克领导干部的分析表明,大多数人的社会出身是工人,半数在革命前的职业是工人。”[18]因之,用恰当的方式促进广大因为受到通俗化的马克思主义影响而投进革命党怀抱但本身政治素养并不高的社会底层人士真正成为布尔什维克党的合格党员是必要的,并且是急迫的,受过高度政治权利意识培养的国民,必然会带动整体党员民主意识和权力监督意识的提高,才能使党员整体规模由量的提升,转变为质的飞跃,继而使党代表大会能够抵制一切不民主的权力运行现象,使政治干部和行政干部老老实实、各司其职,使得俄国成为一个社会主义民主国家。

“变革”——亦可作“改革”,列宁在其步入社会主义革命胜利伊始之际即开始意识到领导阶级上层出现了官僚主义和专断主义作风“我们的国家机关,......在很大程度上是旧事物的残余极少有重大的改变”[19]故在其生命的最后时光中开始思索“变革”的问题,一方面他致信布尔什维克党党中央要求改组中央委员会及其他机构,努力使党代表大会对于党内权力监督的效能得到更大的提升,“把中央全会变成党的最高代表会议,每两月开会一次”,[20]并且提出了把斯大林调离领导岗位的建议。“变革”之二,在党代表大会和中央全会的机制之外,增设权力监督机构,例如监察委员会、工农检查院,“把工农检察院和中央监察委员会这样结合起来,对两个机关都有好处。......我们的中央委员会就会和中央监察委员会一起最终走上变成党的最高代表会议的道路”。[21]这些努力,列宁力图弥补党代表大会对于党内权力监督工作乏力的问题。

上述几项措施一定程度上从多个方面提出了加强党内权力监督的路径和方法,但很可惜这些措施仅仅存留在字面上,斯大林执政以后上述措施均被束之高阁,长期不予重视,但反观这些补救措施,如果真正付之以实施,会产生怎样的效果呢?

最积极的影响是前现代化所遗留的各种政治弊端必然会被清除掉,尤其是封建专制和寡头政治。现代政党制度的发端,其初衷在于使之尽可能代表其所属的社会阶层,而传统的封建政治运作模式是要形成一整套以单个权力掌握者为核心的机制,因之欲革命政党代表革命群众之诉求,必先集思广益,使之能够最大程度的成为容纳本阶层内部各种不同诉求的集议所,方才能促进该政党之生机与活力的激发。次一级言之,如果列宁主义的上述补救措施果真践行之,可以有效的推进党内民主化建设,并且因之使民主化遍及全国,政党是政治生活之基础单位之一,具有鲜明的导向性和示范性,党内民主制度的开展会极大的带动普通国民对于民主政治的认可与接纳,自觉投入有组织的政治生活,如此党代表大会之于党内权力监督的作用会不断加强。我们还必须注意到用党代表大会的方式引导经过一定政治训练的政党成员有序参与党内权力监督,可以在短时间内克服精英政治的弊端,更能有效化解不发达国家和地区因民主政治早产所引发之政治动荡格局,促就党代表大会的参与者与党魁形成一种集体之于个人的监督作用,防范专断、独裁,防范亚里士多德所谓“贵族政治”的出现。

列宁主义针对其政党模式弊端所开出之方剂,质言之具有一定的合理性和现实性,但很显然这些措施并未达到其所预期的目标,这是为什么呢?思之再三,其原因千头万绪,若综合考虑之,可以坚信:集权主义的政党模式可以强有力地顺应复杂多变的政治斗争需要。这个观点已经为大多数人所共识,民主和集权,相比之下两者最明显的区别莫过于:决策之速度,民主需要公议,集权侧重于独断,方今欧美诸国虽以民主为标榜,但纵观其议会决策之繁杂,执政党内派系斗争之残酷,可以断言其面对非常事变之时必然捉襟见肘;相比之下以集权制组建之政党,以精英分子为掌舵者,虽不言乾纲独断,但可以明显降低决策成本,因之联系苏俄以及其后苏联成立初期之险恶的外部生存条件,集权是必然的选择,而民主则会制造混乱。同时,我们务必高度关注到,民主虽然是制约党内权力滥用之利器,但应当注意到近代西方民主政治的发生是建立在民主意识高度发展的基础上,这种政治社会化的过程已经基本完成,与之相伴随的是成熟的近代政党运行机制的诞生和发展,但无论是苏东亦或中国都极度缺乏西方社会所经历的那种政治社会化历程,这就注定了在政治发展滞后地区所产生的类近代政党政治具有相当不完备或者几近野蛮的特征,前苏联之古拉格政治犯集中营就是明证。革命呼唤精英,革命的火车头需要精英领航,庸人政治无法掌控这架高速飞奔的火车头,所以马克思带着讥讽的口吻称路易·波拿巴登基坐殿是一场“笑剧”,既然革命渴望社会精英分子的指引,这就需要赋予精英分子以“独裁”的特权,当然我们此处所引用的“独裁”更多的是强调在革命党内部有更多的决策权,因之我们会发现列宁主义在补阙其政党内部机制漏洞方面最终无法取得预期之效果。

纵观列宁主义政党的组织原则和其内部之权力架构,党代表大会对于党内权力监督的作用只能在一定范围内,一定时间段内发挥一定作用,如何才能使党代会机制成为遏制党内权力滥用而不至于使一个无产阶级政党最终走向覆灭呢?答案很多,但从一般政治实践和理论范畴考虑,我认为可以做如下努力:大力发展外部监督,形成一种外部倒逼机制,这就意味着对一党制有必要做出某些修正,特别是如何在坚持一党前提下,允许多党的实质性存在并且发挥权力竞争作用,这是最佳的完善党代表大会对于党内权力监督机制的重要前提,当然我们不能认为列宁主义否认多党制,布尔什维克党在十月革命以后曾经多次考虑过允许多党存在的问题,所以在多党制实质存在和发挥作用上不必过于纠结。此外,党代表大会必须在党内权力之监督、事务之决策、政策之落实三方面实现权力之分离,形成三权制约机制,彼此之间形成互相牵制,而不是形成所谓裙带关系,保证三权之领导人具有独立行为之可能,尽可能的扫除不必要的掣肘,但同时出于政党自身之建设考虑,可在遇有非常事件时,形成联席会议机制,防止党权旁落。以上两点是克服党代表大会之于权力监督机制完善过程中至关重要的举措,而前者尤为重要,党要管党是真理,但是“既是运动员,又是裁判员”的权力监督模式不可取。

五、结语

列宁主义的建党理论在实践过程中确实有其成功之处,这一点已经为俄国的和中国的革命所证明,但在革命后如何使一个革命型的政党转变为一个执政党,如何使一个为适应特殊斗争环境下按集权制度组成的政党恢复到政党制的初衷——体现人民大众的利益诉求,这是列宁主义政党理论所面临的一个重要课题,诗曰:“殷鉴不远,在夏后之世。”苏东地区在实践列宁主义政党理论的过程中犯了严重的教条化和单一化的错误,后之视今,亦犹今之视昔,当今面对所谓中华崛起之形势,我国政治发展过程中之于权力监督问题已如箭在弦上不得不发,而党内权力监督势必成为首发之处,究竟如何才能置权力监督于高效、管用之层次是一个需要长期探索的课题,但权力监督机制之重塑必量力而行,在此我们不妨引用胡锦涛在中共十八大报告中所说的一句话以为本文之结束语:“我们坚定不移高举中国特色社会主义伟大旗帜,既不走封闭僵化的老路、也不走改旗易帜的邪路。”

参考文献:

[1]列宁选集(一)[M].北京:人民出版社,1995.393.

准备一杯牛奶、一大勺酸奶(最好是最新出厂的冷藏酸奶,以确保足够的活菌数)还有白糖,三者混在一起使劲搅拌,然后倒入玻璃瓶里。头一天晚上盖好盖子放到暖气上,第二天早上就能收获一大杯酸奶。整个发酵过程需要8~9 h。

[2]马克思恩格斯全集:第4卷[M].北京:人民出版社,1958.447.

[3]牛安生.苏共党章述评.苏联东欧问题[J],1988,(2).

[4][5][6][8]中央人民政府人民革命军事委员会总政治部组织部.苏联共产党党章[M].北京:人民出版社,1952.8、11、10、12.

[7]洛克.政府论(下)[M].北京:商务印书馆,1987.89.

[9]毛泽东选集:第3卷[M].北京:人民出版社,1991.863.

[10][18]黄苇町.苏共亡党10年祭[M].南昌:江西高校出版社,2002.114、25.

[11][12]列宁选集(三)[M].北京:人民出版社,1995.469、470.

[13]列宁全集:第7卷[M].北京:人民出版社,1986.270-271.

[14]米歇尔斯. 寡头统治铁律:现代民主制度中的政党社会学[M].天津:天津人民出版社,2003.83.

[15]列宁专题文集·论无产阶级政党[M].北京:人民出版社,2009.98.

[16][17][19][20][21]列宁选集(四)[M].北京:人民出版社,1995.469、777、779、780、780.