关于六合文化在青奥背景下传承与发展的思考*

2013-12-23王敏

王 敏

(中共六合区委党校 江苏 南京 211500)

青奥会的筹办为六合文化的传承与发展提供了得天独厚的有利条件。近三千年的历史沉淀,六合这座古城饱经沧桑,多次成为政治和军事的战场,但留下来的却是不垮的信念、拼搏的意志和进取的精神。当前,文化强国成为举国战略,文化名片成为城市品牌创建的载体,“文化搭台、经济唱戏”成为六合实现争先跨越的目标追求。而综观六合文化资源的开发现状,如何更好地弘扬本土文化,使文化资源转化为经济效益成为重要课题。本文立足六合文化资源的剖析,分析弘扬六合文化的瓶颈制约,试图对青奥背景下的文化传播作一深入地探索和思考。

一、六合文化资源的梳理

所谓城市文化资源,是指客观地存在于一定城市地域空间并因其所具有的文化价值而形成的城市自然存在、城市历史文化遗产或与城市有关的一切社会现象。从目前国内关于文化资源研究进展来看,对六合文化资源的解读,大体可以分为观念性文化资源和实体性文化资源这两大类,具体表现为:

( 一) 观念性文化资源

主要是指以观念形态、想象形态存在的文化资源。这类资源更多的体现在社会大多数成员所认同的一种核心价值观,它往往驻扎于广大人民群众的头脑之中与记忆谱系之中,属于文化的精神层面的东西,但比起物质层面更能够打动人、吸引人。可以从这么三个方面来挖掘六合的观念性文化资源。

第一,六合是一座人文气息浓厚的城市。一个城市如仅有山水之美而无文化底蕴作支撑,就象是一个没有文化的人,虽然吃尽山珍海味,穿遍名牌服饰,一旦与人交谈浅薄粗俗暴露无遗。而六合就象一位淑女,“腹有诗书气自华”。出土的2000 多年的战国编钟、大量的碑碣、石刻、陶瓷,充分证明其悠久的文化渊源。城郊内的文庙、万寿宫、清真寺,都会给文人墨客提供了艺术创造的良好素材。唐代的骆宾王、韦应物;宋代的苏东坡、秦少游、王安石等名家都曾在六合留下华美诗文。大诗人李白的《送当涂赵少府赴长芦》最为著名。到了近、现代六合也不乏名人。前几年仙逝的以研究唐宋诗词而著名的唐圭璋教授以及曾任中国人民银行行长的戴相龙先生也是喝滁河水长大。六合的文化造就了六合人,也熏陶了外来人。以一本《弦外集》而倍受六合人赞赏的王家干先生,在他的书中无不流露出对小城的赞美。 《告别县府街》、《明亮的灯》等散文、随笔象一张张浸泡在显影水中的相纸,显示出小城的古老、温馨。

第二,六合是一座历史积淀厚重的城市。五六千年前,六合先民就在这块土地上繁衍生息,创造了精致而成熟的文化,从享誉世界的古代文物,到领先世界的古代技术,再到光耀中华的古代工艺,都充分展示了这座城市的悠久历史。不仅如此,专诸刺杀吴王僚、霸王卸甲、达摩“一苇渡江”、布袋和尚与长芦寺、太子山的神话等历史典故也都在群众之中广为流传。同时,六合的“四乡”民俗文化已经成为对外文化交流的一张“特色名片”,其传承的正是历代人民群众丰富的文化生活。比如六合民歌《鲜花调》、《茉莉花》、《格登代》等原来只是农民插秧作业时随性创作、口头传唱的一种艺术形式;六合的农民画也只是取材于古老的民间习俗、神话故事和民间传说,通过画土地、庄稼、猪狗牛羊、农家小院等来反映农民的生产生活活动。而这些文化元素的传承恰恰为这座城市注入了生机和活力。

第三,六合是一座崇尚理想追求的城市。由于其特殊的地理位置,六合历来是兵家必争之地。例如,岳飞击败金兀术、明太祖与耿再成坚守瓦梁垒抗击脱脱、太平天国年轻将领英王陈玉成战死清军主帅温绍原等战役。到了抗日战争时期,在六合就有多达十次的大战斗,老古墩伏击战、樊集横山激烈战、盘山战斗、金牛山反袭击战等等,桂子山反扫荡保卫战就是其中最著名的一次战役。建国后,六合在各行各业涌现出许多杰出人物。近年来,以“农民的好支书”李元龙、“全国模范教师”徐其军为代表的一批先进模范人物引领着新六合精神,在党和群众当中广泛学习,成为社会主义核心价值体系建设的重要抓手。经过历史的积淀、意志的坚定、精神的引领,六合成为一座打不垮、勇于拼搏的城市。

( 二) 实体性文化资源

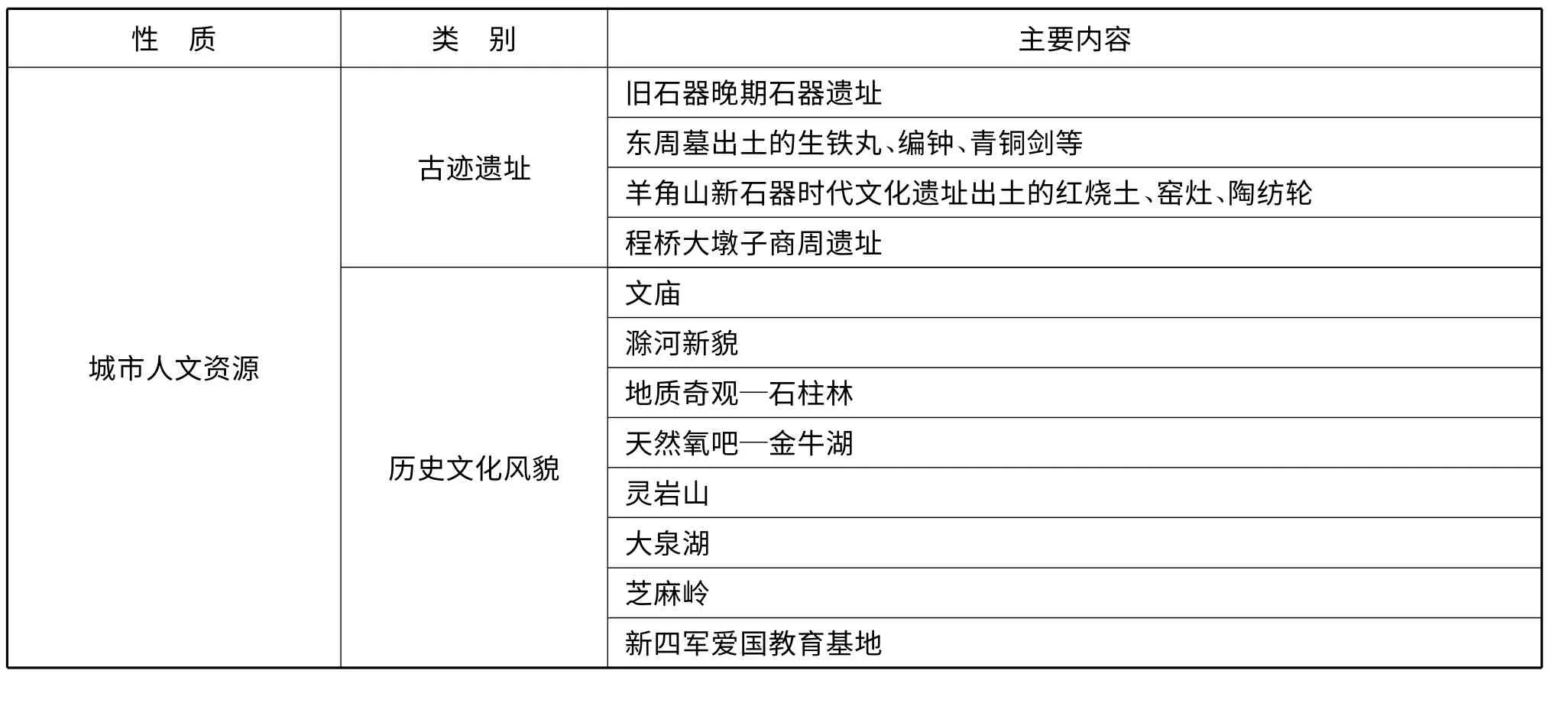

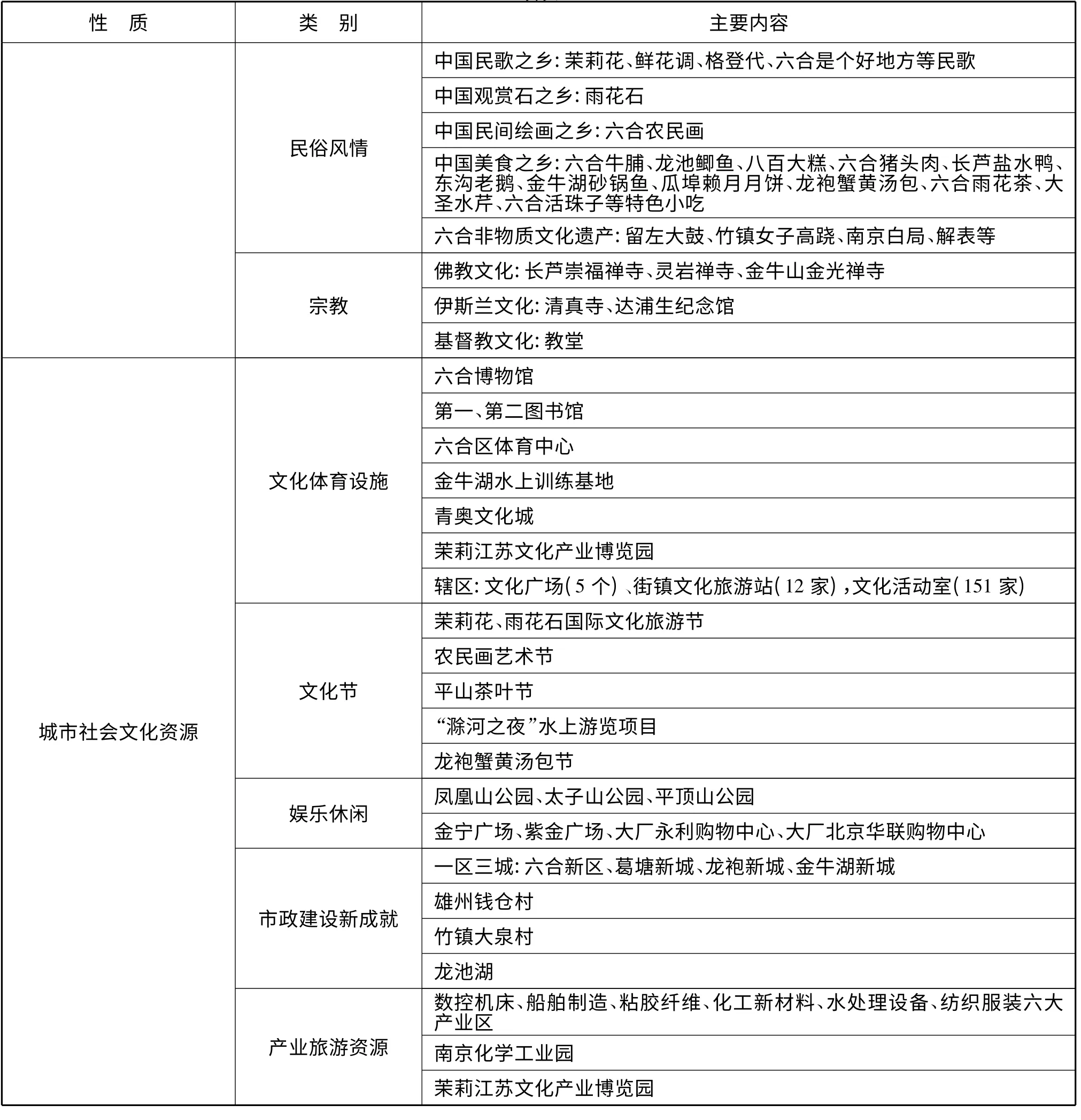

如果说第一类属于软资源的话,这一类则属于硬资源的范畴。实体性文化资源主要包括城市人文资源和城市社会文化资源两大类。城市人文资源主要包括现存的历史、园林、宗教、民俗、主题公园等人文类景区景点以及以休闲旅游功能主导型的文化资源;城市社会文化资源主要包括具有公共文化服务功能的场所和设施(如表1 所示)。

表1 六合文化资源分类表

续表

二、当前弘扬六合文化的瓶颈制约

( 一) 文化投入的总量不足制约公共文化服务需求

文化的传播离不开经济的支撑。目前,我区文化建设资金主要来自区级财政拨款和上级补助经费,远远不能满足文化建设的资金需求。据统计,2010 年六合文化产业增加值占GDP 比重为1.64%,2011 年达2.44%,2012 年突破3.1%,而2012年南京市文化产业增加值占GDP 比重为4.65%。目前,我区没有专门的文化艺术中心和博物馆。区文化馆和图书馆的人才配备不齐、房屋陈旧、面积不足、设备简陋、服务功能欠缺。可见,我区的文化整体投入水平还较低,总量还较少,这就直接影响到基层公共文化设施的覆盖程度和整体层次,难以满足日益增长的群众精神文化需求。

( 二) 地理区位的边缘化制约文化旅游的推广力度

优越的地理区位能够为文化传播创造机遇,许多文化投资公司也乐于入驻交通便利、产业集聚的地区。六合因有长江之隔,是离南京市区最远的郊区。尽管江北大道、雍六高速与长江大桥、二桥形成了“无缝对接”,城区内拥有玉六、中六、汉六以及鼓扬等通往市区的公交线路,但我区仍然处于南京“一小时”都市圈的边缘,难以解决过江拥堵、交通不便的困境。这就势必影响六合依托南京主城发展经济的进程,也对六合文化的宣传和文化旅游经济的发展造成先天不足。

( 三) 文化产品的分散性制约文化产业的集聚效应

六合全区区域总面积1485.5 平方公里,占全南京市的四分之一;2011 年底常住人口98.8 万,占全南京市的六合之一。辖区内有10 个街道、2 个镇、1个省级经济开发区、1 个市级重点科技园区。正是区域面积广阔,人口基数较大,相较其他区县而言,群众公共文化需求就显得更加稀缺。加上从2006年起,六合才逐步发展文化产业,起步较晚,产业的集聚化程度也不高。北到与天长接壤的马集、竹镇,南到与南京一江之隔的龙袍、玉带,每个镇都有自己的特色文化产品,如果要从南到北都游玩到,开车中途不停仍需要近一个小时,这种文化产品的分散性对文化的整体规划和产业园区的建设造成困扰和不变。

( 四) 产业园区动力不足制约文化品牌的辐射效应

目前,六合正在打造以平山为基地的茉莉花文化产业园、以横梁为基地的雨花石文化产业园、以文庙为基地的文庙历史街区、以长江广场为基地的晋鸿源文化广场,实施伊斯兰文化街区、四合农民画创作基地、龙袍饮食文化一条街、六合文化丛书编印出版等重点工程,推动文化产业向支柱产业发展。尽管投资规模较大,档次规格都较高,但由于缺乏长远的规划,营销和宣传手段较为单一,单靠政府的扶持而没有真正引入市场运行机制,致使建成后园区的集聚效应并不明显,之前保留的人气也逐渐减少。例如茉莉花产业博览园,刚建成时入驻了六合农民画、雨花石、雨花茶等多个子产品,如今,前来观赏的市民不足以往的50%;起初有近100 名艺术家入驻园区进行艺术创作,如今也只剩下20 多人。

三、以青奥会为契机,传承和发展六合文化的路径选择

( 一) 以文化理念创新为中心,挖掘文化资源内涵

十八大强调要建设社会主义文化强国,文化建设始终是“五位一体”总体布局的重要组成部分。当前,文化软实力的作用已经在实践中得以充分体现。从全国到各省、市都在强调要打造独特的文化品牌。但由于我区文化建设起步较晚,很多思路和做法也只是摸着石头过河,文化在创造经济价值、引领社会风尚的作用方面还不够突出。其主要原因在于文化理念的滞后和固有模式的禁锢。因此,我们必须转变观念,深化认识,把文化理念创新作为改进思想作风的重要方面,融入到文化建设的整体规划、布局和实际工作当中。要在现有文化资源的基础上确定文化的开发方向和主题格调,明确定位,围绕主题进行组织,进而通过文化产品加以体现,进行创造性的升级改造,不断丰富文化资源内涵。例如,在青奥赛事期间,可以在没有比赛的情况下策划一些龙舟比赛,把留左大鼓作为开闭幕式或各类演出的重要表演项目,把农民画镶嵌在龙舟上,等等。这就把已有的文化产品创造性地与青奥赛事相结合,形成青奥会所特有的产物,丰富产品的文化内涵。

( 二) 以青奥文化城建设为亮点,提升六合文化整体层次

六合区青奥文化城位于六合区南门新城中心位置,规划范围约14.4 公顷,可用建筑用地面积11.7公顷(175.51 亩)。它是一座集博物馆、展览馆、大剧院、图书馆、文化馆、城建档案馆、新四军六合纪念馆、茉莉花展示馆、雨花石陈列馆等为一体的大型综合性文化城,在提升城市品位、丰富市民生活的同时,全面展示六合人文、地理、文化底蕴特色。目前,青奥文化城正在进行全面建设阶段,预计2014 年青奥会前,青奥文化城将竣工并投入使用。作为六合区域最重要的公共文化建筑群,文化城充分考虑了地方文化的独特性,以石柱林、茉莉花、雨花石等文化元素为构思源泉,融入到建筑物自身设计之中。同时,利用滁河支流延伸过来的水域,流淌于文化城的每一个场馆之中,寓意滁河—这条母亲河是生态绿色之河,是六合文化的根基,同时整体建筑布局也隐喻六合之“和”的大同理念,体现着这座城市的包容与开放。相对于江苏省区级文化城来说,正在建设中的六合青奥文化城在规模、品质、文化底蕴等方面,称得上江苏省第一。青奥会赛事期间,我们可以把青奥文化城的学习交流活动作为一项重要的文化教育项目。通过招募一些具有专业素养的解说员,向世界各国的青少年运动员们讲解青奥文化城的设计理念和建筑风格,把六合的文化融入到讲解的内容当中,使他们在体验式学习和互动式学习中充分感受具有中国风情和地域特色的文化,彰显南京青奥会的与众不同,向世界展现中国面向世界、融入世界的人性化的一面。

( 三) 以青奥文化产品为载体,实现本土文化元素与青奥的融合

本土文化是各种文化经过本民族的习惯和思维方式沉淀的结晶。1988 年至2011 年,六合区先后被命名“中国现代民间绘画之乡”、“中国观赏石之乡”、“中国民歌之乡”、“中国美食之乡”。“四乡”文化品牌是在历史文化禀赋基础上提炼出来的,至今已然成为六合从千城一面的城市群中脱颖而出的一张“特色名片”。结合青奥会赛事承办这一重大历史机遇,我们可以在各类图案与标识的设计中,引入本土文化元素,让广大运动员、教练员与外来工作人员在不知不觉中感受文化的魅力,并通过亲身体验感受文化的内涵,借助他们的体验,进行一种有效的体验传播,实现民族文化元素的对外渗透和融合。例如,在筹备青奥会期间,六合农民画已成为一项特色的青奥产品,在青奥村的布置设计中,嵌入了六合农民画,让六合农民画借助青奥,走向世界。在青奥赛事举办期间,六合农民画将作为有南京特色的重要礼品赠送给国际奥委会等相关人士。再如,南京青奥会吉祥物“砳砳”(音:lèlè 乐乐)以雨花石为创意源泉,用动感、现代的方式对雨花石的自然形态进行了艺术抽象处理,使其符合青少年的审美趣味,色彩上呼应了南京青奥会会徽。寓意在全世界青少年中提倡自然、运动、健康、快乐的生活方式。这些生动形象的青奥文化产品一定会让人记忆犹新。同时,要把这些文化创意大量运用于产品的设计当中,加大产品的吸引力和创新力,依托产业园区,推向市场,从而带动产业园区的整体活力,加大产业园区的整合效能。形成一条从产品设计、开发到营销良性互动的产业链。

( 四) 以文化旅游为重点,实现青奥经济与文化的双赢

根据“十二五”六合区文化产业工作规划,2011-2015 年,我区文化经济主要指标年均增长率保持在20%以上,即到2015 年,将六合建设成为南京及周边城市市民进行美食文化、地质文化、文化旅游和休闲度假的首选文化目的地,建设成为空间布局合理、景观奇特优美、配套设施完善、产业效益显著的生态文化休闲区。全区接待旅游休闲者553 万人次,实现文化总收入65 亿元。由此,在青奥会筹办期间,要紧紧围绕创建文化强区,打造休闲六合的奋斗目标,抓住成功申办青奥会的契机,把“茉莉花源头、雨花石之乡”作为六合文化目的地的形象口号;要加大宣传促销的资金投入,精心策划系列宣传活动,强化公共信息营销、节会营销、节庆营销,主动同宣传部门和新闻媒体密切合作,多渠道加大旅游宣传促销报道力度,形成强大的旅游宣传热潮,扩大六合特色文化品牌的知名度和吸引力;要推出一批特色文化线路。在已开发的金牛湖和平山“《茉莉花》之旅”、横梁镇及方山景区“雨花石之旅”、平山、竹镇“绿色生态之旅”、桂子山、灵岩山和瓜埠山等景区“地质之旅”等文化旅游线路的基础上,可以尝试开辟一些新的文化旅游线路,如雄州街道、竹镇镇、瓜埠镇这“三大千年古镇”线路,文庙历史风貌区、南门清真寺文化街区、竹镇红色文化旅游街区、瓜埠历史文化街区“四大文化街区”,以及一些集聚的产业园区文化线路等等,实现“文化搭台、经济唱戏”的双赢局面。