大学英语课堂小组主题活动教学效果研究

2013-03-17刘传江焦培慧

刘传江,焦培慧

大学英语课堂小组主题活动教学效果研究

刘传江,焦培慧

(赣南医学院外语系,江西赣州341000)

小组主题活动被广泛运用于大学英语课堂教学,但关于其教学效果以及影响教学效果的因素的研究并不多见。本文作者在论证将小组主题活动引入大学英语课堂教学的理论基础和可行性的前提下,进行了一个学期的试验教学,并通过问卷和访谈的形式调查了试验的教学效果及其影响因素。结果发现,这种教学活动能够调动学生参与课程的积极性,帮助学生通过互助合作的方式拓展有关主题的知识,提高语言水平;学生的学习动机和学习态度是影响教学效果的主要因素。

小组主题活动;大学英语教学;交际法教学

一、引 言

《大学英语课程教学要求【教学大纲】(试行)》(以下简称《教学大纲》)指出大学英语课程不仅是一门语言基础知识课程,也是拓宽知识、了解世界文化的素质教育课程,并要求采用新的教学模式,充分调动教师和学生两个方面的积极性,确立学生在教学过程中的主体地位[1]。

笔者认为小组主题活动的形式符合《教学大纲》有关“学生主体地位”的要求,在大英文化类选修课《美国历史与文化》的教学过程中开展了“小组主题活动”的试验,课程结束时对学生作了问卷调查。本文试图对调查结果进行数据分析,总结教学试验的效果和存在的问题。

二、理论背景和实验假设

经过半个世纪的推广与发展,交际法教学(Communicative Approach)已被实践证明是行之有效的语言教学方法。这种教学法的教学模式多种多样、形式不一,目前流行的有任务教学法、活动教学法、平衡教学法、综合教学法等四种[2]。交际法的核心理念是通过有意义的语言交流活动来培养学生的语言使用能力和交际能力[3-5],因此,任何形式的交际法教学都离不开交际活动,交际活动的设计和实施是实现交际法教学理念、取得教学效果的关键。实践研究表明,小组活动能减轻学习者在参加语言交际活动中可能产生的焦虑心理,使他们表现出更大的学习积极性和创造性[6]。常见的小组活动任务有锯曲线(jigsaw)、游戏、信息转换、小组讨论、角色扮演、辩论、采访等七种类型[7],教师应当根据教学内容、学生水平和教学设施组织小组活动,否则小组活动就容易流于形式,不能取得预期的效果[8]。

众多学者对交际法教学活动任务的设计作过见仁见智的论述。Widdowson(1987)主张要“让学生投入到解决问题的任务中去,把任务作为有目的的活动,而不做排练要求,作为活动的任务应该是现实的或‘真实的’”[3]。Brown(2002)也主张要鼓励学生在教师的引导下而非控制下运用语言应对未经排练的情景[9]。Nunan(2004)则强调教学活动任务应使学习者把课堂所学的东西和课外所做的事情紧密联系起来[10]。伊秀波(2004)认为设计交际法教学活动应遵循三个原则:(1)交际原则:调动学生参与真实的交际活动;(2)任务原则:让学生用语言执行有意义的任务;(3)意义原则:使用对学生有意义的语言[11]。董丽等(2007)的研究则强调任务要具体,“学生一旦有了具体的任务,参与的积极性就更强,就能较有效的达到学习目标,语言运用能力在完成任务的过程中得到提高”[12]。

综合《教学大纲》的要求和交际法教学活动任务的相关研究,我们可以推断,将“小组主题活动”运用于大学英语课堂教学有助于调动学生的积极性,激发学生的探索精神,增强学生合作学习的意识,从而取得满意的教学效果。

三、实验方法

(一)实验对象

参加本试验的是某理工大学2011~2012学年第二学期大学英语文化类选修课《美国历史与文化》4个班的学生,共208人,来自新闻与传播、法学、环境工程、生物工程等10个院系。4个班的编排由教务处的选课系统生成,教学任务由同一教师承担。使用的教材是对外经贸大学出版社2006年8月出版、范悦编著的《美国文化》,该教材以专题的形式分章介绍美国历史上的重大事件及政治、经济和文化热点。

(二)教学设计

任课教师在第一次上课时将学生按自愿原则组成4-6人的小组,并给小组编号。教师根据课程进度要求学生以小组编号为序,每次课由两个小组派代表或各成员轮流为全班作与本次课程的教学内容相关的主题报告,报告必须做成幻灯片或其他演示文件。教师提前一周和小组成员交流,为小组提供选题参考意见和有关参考资料。小组报告的时间为10~15分钟,报告结束时,其他学生可以就相关问题提问和讨论,也可以对报告的内容作补充,最后分别给两个小组的表现打分。教师综合小组做的课件、报告和听众反映为小组评分,成绩计入期末总评,占10%。

(三)测量工具

为检验活动效果,笔者设计了一份里科特量表(Likert Scale)结构的调查问卷(1.完全不同意,2.很不同意,3.一半同意一半不同意,4.很同意,5.完全同意),主要调查学生的学习动机、学习观念、活动的参与程度以及对活动教学效果的反映等四个方面。最后一次上课时让学生填写问卷,并对部分学生进行访谈,然后用SPSS12.0统计软件对问卷的结果进行数据分析。

四、结果与讨论

笔者同时在4个平行班开展小组主题报告活动的实验,学期结束时对4个班的208名学生进行问卷调查,共收上有效问卷189份。下面将先对问卷中四大块问题的得分情况作描述性数据分析,然后检验各组数据的差异和相关性。

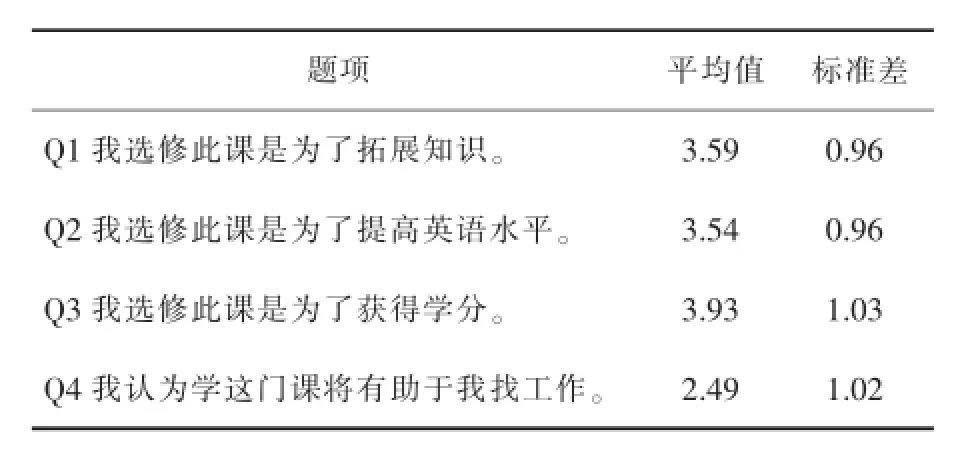

(一)学习动机

问卷中关于学习动机的问题有5个,旨在集中了解学生选修该门课的主要目的。对收集的数据用SPSS12.0进行描述性分析,其结果如表1所示。

表1 学习动机的描述性分析

从表1可以看出,学生选课最突出的目的是为了获得学分,为了获得知识和提高英语水平的动机也较高,而为了找工作的功利性成分不明显。教师通过访谈发现,由于教务处规定学生必须取得大学英语相关课程的16个学分方可毕业,所以,对于大多数学生来说,获得学分是选课的首要目的,而拓展知识和提高英语水平的则成为附带动机。

我读高中,是在本县最大的县中。离家远,只好住校,可那时学校的条件差,只提供宿舍,没有床,要学生自己带。

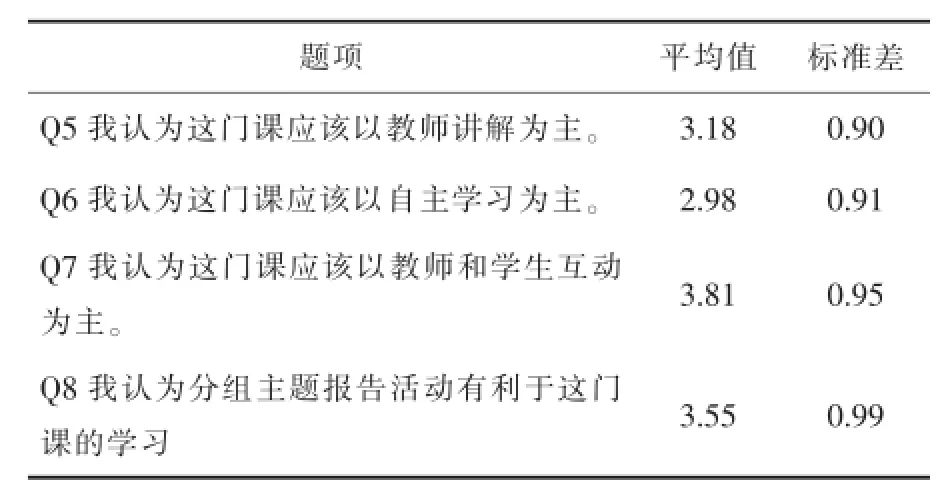

(二)学习观念

问卷中的Q5~Q8主要是调查学生关于课堂学习组织形式的观念,数据的描述性分析如表2所示。

表2 学习观念的描述性分析

从表2中四个问题的得分结果来看,学生倾向于师生互动的教学方式,并认为开展分组主题报告有利于课程学习。再进一步对Q8的结果作频度(frequency)分析,1、2、3、4、5分值的频度有效百分比分别是3.8%、9.1%、31.2%、39.8%、16.1%。可见,大多数学生赞成这次分组主题报告活动的教学试验。

(三)参与情况

问卷第三部分的6个问题旨在调查学生在小组活动中承担的角色和参与程度以及对活动经历的感受。Q9(我在小组活动中承担了以下角色(可以多选):a.陈述报告,b.搜集材料,c.组织材料,d.制作课件,)查看学生在小组活动中承担的角色,其中选a的有94人,占49.7%,说明作过陈述报告的学生接近总人数的一半。其它三个选项的结果分别是163人(86.2%)、146人(77.2%)、137人(72.5%),四个角色全部参与的有71人(31.6%),只参与其中一项的只有15人(7.94%)。从这些数据可以看出,这次教学试验活动调动了学生在课堂内外的积极性,让他们“投入到解决问题的任务”中来。

Q10(我在小组活动的准备过程中频繁和同伴交流与合作)是为了了解学生在准备报告时的合作情况,对该题作描述性分析得出的平均值是3.51,标准差为0.93;对5个分值的频度分析显示:1.3.76%、2.25.91%、3.39.25%、4.38.17%、5.12.90%。这些数据表明,超过半数的小组成员之间的交流与合作频繁,但总体还不够紧密,据任课教师了解,小组成员来自相同院系的交流比较频繁,小组报告的效果也比交流少的小组更为成功。小组成员缺乏合作的主要原因可能在于成员来自不同院系课后不便交流,或者,组内只有少数成员对小组活动感兴趣,甚至有3个小组的报告人说从头到尾的工作都是他一个人做的,其他成员根本没有参与。因此,如何全面调动学生的积极性,确保小组的所有成员都能够参与到活动中来,这是教师必须面对的难题。

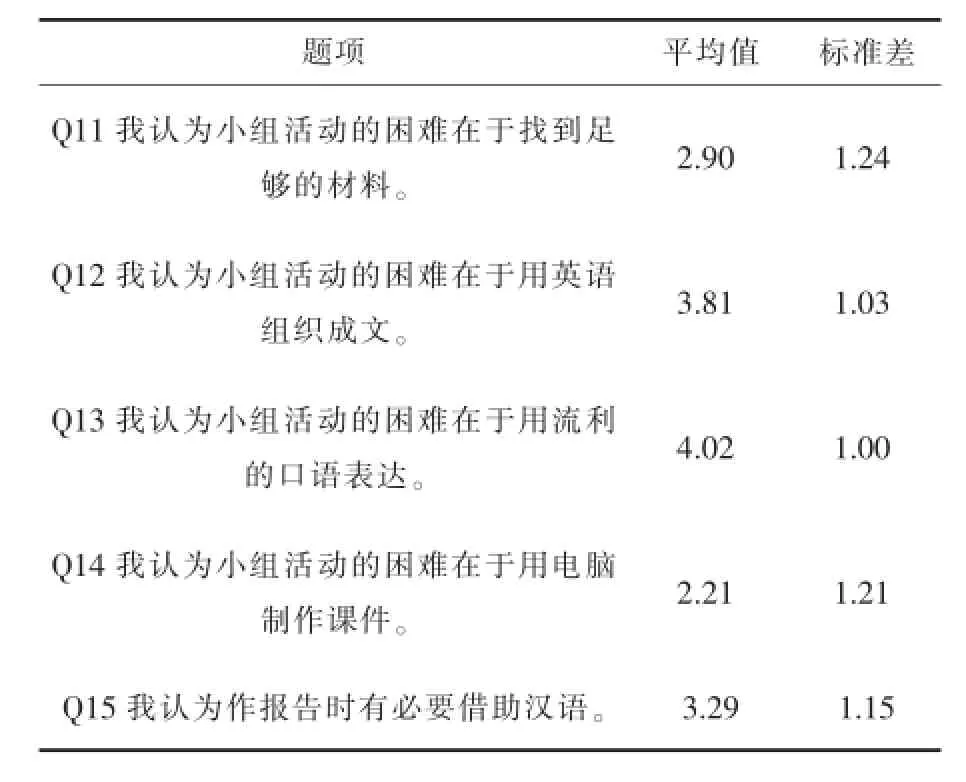

Q11~Q14是为了调查学生对小组活动的困难的感受,四个题项得分的描述性数据结果如表3所示。

表3 学生对小组活动困难感受的描述性分析

(四)教学效果

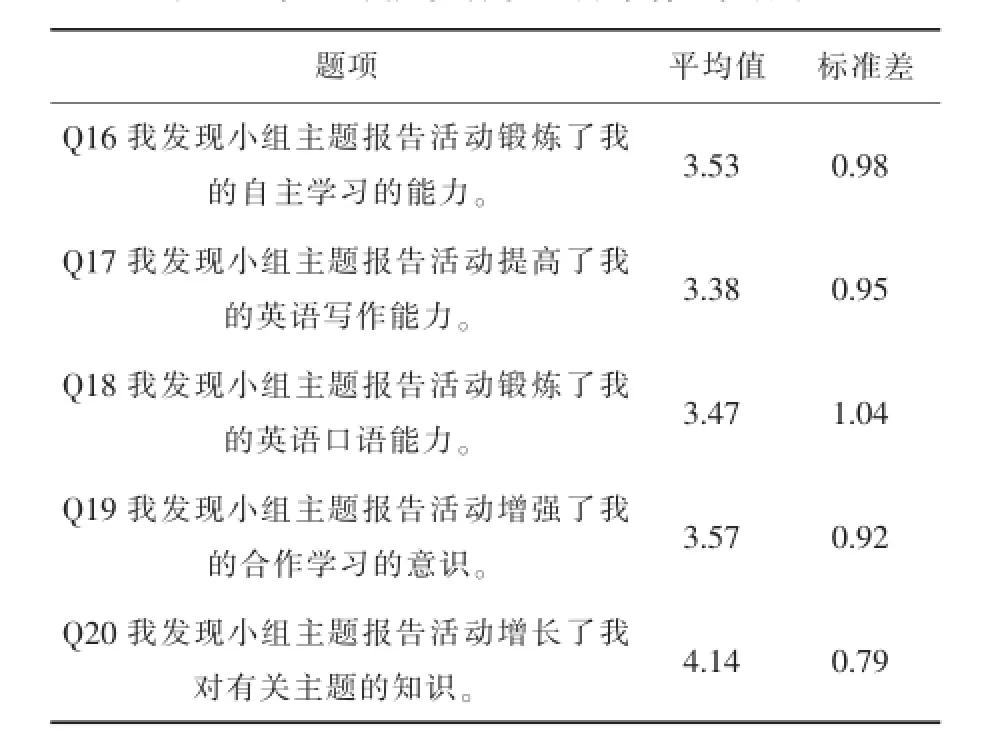

问卷的最后5个题项Q16~Q20试图查看学生对教学试验效果的反映,描述性分析数据如表4所示。

表4 学生对教学效果反映的描述性分析

表4的数据显示,学生对小组主题报告教学试验活动的反映和预期的效果基本一致。学生收获最大的是增长了有关主题的知识。由于教师根据教学章节的主题给小组分派任务,并且要求组内成员做好分工,所以小组整体获取的信息量很大,最后的小组报告的内容非常丰富而且有很强的针对性。其余4个题项的得分虽然均大于3.0,从整体上看取得了一定效果,但和预期效果有一定差距。其中Q17得分低的原因可能在于,教师只要求学生把找到的资料组织成演示文稿,没有要求他们自己撰写文稿,再者,每位学生只有一次参与活动的经历,写作能力没有得到强化训练。Q18的得分不高,可能是因为学生代表小组发言的机会太少,仅有一次,并且只有接近半数的学生代表小组做过陈述报告,而另外超过一半的学生则没有机会上台发言,所以反映的差异较大。Q16、Q19的结果稍高,说明通过这样的活动,学生自主学习和合作学习的能力得到了一定锻炼,由于班级人数过多以至于表现机会太少,所以效果不够明显。

(五)相关分析

笔者对以上4组数据分别作相关性检验发现,学习动机和学习观念之间的Pearson相关系数为0.336,说明相互之间的影响不明显;两个因素对活动参与程度的影响也很小,Pearson相关系数分别是0.177和0.145,结合上文有关参与程度的数据分析,可以推断学习动机和观念差异对学生参与活动的积极性没有直接影响。然而,笔者观察发现,教学效果5个题项得分高和得分低的学生在学习动机方面存在比较显著的差异。由于学生的首要动机是获得学分,所以,为了检验学习动机和学习效果之间的相关性,笔者选取附带动机(Q1和Q2)的得分和教学效果的得分作相关分析。首先,把Q1和Q2的得分相加并算出平均分,平均分高于4.0(包括4.0)的看作动机积极组,低于3.0的看作动机消极组,积极组有40人,消极组有37人。然后,计算两组学生对教学效果反映(Q16~Q20)的平均分,最后对两组数据作T检验和Pearson相关分析,所得结果如表5所示。

表5 对教学效果反映差异的T检验和相关性分析

从表5的数据可看出,两组学生对教学效果反映的平均分差距较大,学生的学习动机积极与教学效果存在较明显的负相关关系,说明学习动机对教学实验效果具有显著影响。

五、结 语

本研究的问卷调查和访谈结果帮助我们对引入大英课堂教学的小组主题活动的教学效果及其影响因素有了更为确定的认识。首先,学生对小组活动的参与度很大程度取决于他们的学习动机。由于学分制的规定,学生选课的动机集中在获得学分上,为了获得语言文化知识或提高语言能力选课的学生比例较低,因而小组活动的参与度和收效与预期存在差距。其次,小组的成员组成对活动效果也有影响。相对而言,来自相同院系的学生组成的小组表现更佳。因此,教师在分组时应尽量虑将相同院系的学生编在同一小组,以方便组内成员充分交流与合作,保证活动的质量。此外,授课班级的规模也是活动成功与否的重要因素。小班授课无疑可以增加学生参与活动的机会,取得更好的效果。

总而言之,在大学英语课堂教学中引入小组主题报告活动可以有效调动学生参与课程的积极性,为锻炼学生的自主学习能力、提高学生的合作学习意识创造机会,从而使学生在完成有意义的活动任务的过程中拓展知识面、提高语言水平。教师在组织活动时,要充分考虑学生的动机、学习观念、个性等多种因素,对小组进行有效督导,调动学生的积极性,使学生真正成为小组活动的主体,才能使教学活动有助于实现教学目标,提高教学质量。

[1]教育部高教司.大学英语课程教学要求【教学大纲】(试行)[M].北京:清华大学出版社,2004:20-22.

[2]黄泰铨.交际教学法述评 [J].四川师范大学学报:社会科学版, 2001,28(6):40-45.

[3]Widdowson H G.TeachingLanguage as Communication[M].Oxford: Oxford UniversityPress,1987:57-64.

[4]Brumfit C J,Johnson K.The Communicative Approach to Language Teaching[M].Oxford:Oxford UniversityPress,1998:165.

[5]徐 强.交际法英语教学和考试评估[M].上海:上海外语教育出版社,2002:175-181.

[6]庞继贤,吴薇薇.英语课堂小组活动实证研究[J].外语教学与研究,2000,32(6):424-430.

[7]汤仁甫,郝风乔.浅谈小组活动在英语课堂教学中的运用 [J].教育与职业,2006,517(21):48-49.

[8]尹 朝.大学英语教学中合作学习有效性的实证分析[J].长春大学学报,2007,17(2):92-94.

[9]Brown H D.Principles of Language Learning and Teaching[M]. Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press,2001: 244-245.

[10]Nunan D.Practical English Language Teaching[M].Beijing:Higher Education Press,2004:6-7.

[11]伊秀波.应用语言学—语言学习与语言教学[M].长春:吉林大学出版社,2004:188-190.

[12]董 丽,胡鸿志,李月棉.交际法教学的成效以及对教师的要求[J].教学与管理,2007,44(3):125-126.

H319

:A

2095-3046(2013)04-0096-04

2013-06-13

江西省社会科学规划课题(编号:12WW305);赣南医学院科研课题(编号:YB201237)

刘传江(1980- ),男,讲师,主要从事应用语言学研究,E-mail:yyliuchuan@126.com.