以能力培养为导向的地方高校计算机人才培养策略研究

2013-03-17李淑芝李江华

兰 红,李淑芝,李江华

以能力培养为导向的地方高校计算机人才培养策略研究

兰 红,李淑芝,李江华

(江西理工大学信息工程学院,江西赣州341000)

随着信息化的普及和社会对人才特色培养的要求,计算机专业作为理工科第一大专业招生和就业都已呈现下降趋势。本文分析了地方高校计算机人才培养面临的困境,根据新形势下国家和社会对计算机工程人才的需求,提出了“以能力培养为导向”的地方高校计算机人才培养目标。文章首先介绍了“以能力培养为导向”的计算机学科内容体系和人才培养的关系,然后结合地方高校办学条件和生源情况,提出了地方高校计算机工程型人才培养的目标定位,最后详细阐述了“以能力培养为导向”的计算机人才培养思路和具体的实施方案。

能力培养;计算机学科;科学型;工程型;应用型

一、引 言

20世纪90年代以来,我国高等院校的计算机科学与技术本科专业快速膨胀发展,成为理工科第一大专业。据2011年最新统计,该专业点已从1993年的137个增至2011年的904个,同时与计算机科学与技术相关的本科专业,包括软件工程、网络工程、信息安全、电子商务、信息与计算科学、数字媒体等专业,2011年的统计显示全国高校共有1197个专业点,近两年部分高校又新增了物联网专业。目前计算机及相关专业的在校生已构成一支百万大军,其中研究生约10万人(含工程硕士的教育),本科生约40万,专科生约40万。专业点分布中,985院校占4.4%,211院校占9.38%,独立学院占30.51%,地方高校占55.71%。地方高校和独立学院是计算机人才培养的主力军[1]。

十年前高等院校的计算机专业是理工类专业的排头兵,为国家建设和社会发展输送了大量人才,高校招生中该专业受学生热捧,报考踊跃,学生就业选择的机会较多。然而近年来随着各高校计算机专业及相关专业点的迅速增多,其他学科专业信息化的不断普及,高校的计算机人才培养面临巨大的竞争和挑战,特别是近几年社会对第一学历的重视以及社会教育资源的相对不平等,导致地方高校的计算机专业招生和就业都呈下降趋势,学校办学和人才培养都面临危机[1-2]。地方高校如何在新形势下,在众多高校的同类专业人才培养的激烈竞争中寻找到出路,办出特色是摆在所有地方高校计算机专业人才培养面前的重要课题[3-4]。

2010年胡锦涛主席在《全国教育工作会议》上指出高等教育要“坚持育人为本,以改革创新为动力,以促进公平为重点,以提高质量为核心,推动教育事业在新的历史起点上科学发展,加快从教育大国向教育强国,从人力资源大国向人力资源强国迈进。”同年国家教育部推出“卓越工程师教育培养计划(简称:卓越计划)”,其核心是“面向工业界、面向世界、面向未来,培养造就一大批创新能力强、适应经济社会发展需要的高质量各类型工程技术人才”。国家人才培养方针和“卓越计划”的启动为新形势下高校工科专业人才培养指明了方向,“以能力培养为导向”也成为高校计算机人才培养目标的指引。

二、“以能力培养为导向”的计算机学科内容体系

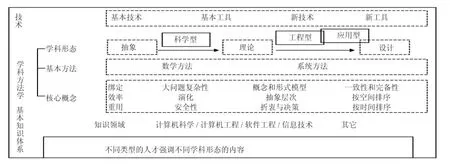

能力培养涵盖“能力”和“素质”两个方面,包括一般能力和素质、专业能力和素质。高校应致力于专业能力和综合素质的培养,通过良好的专业教育全面提升学生的能力和素质。“能力培养”的分层次教育包括科学型、工程型和应用型[5],针对学生的特点因材施教,培养各类学生不同的专业特长。图1显示了“以能力培养为导向”的计算机学科内容体系的组成框架。

图1 “以能力培养为导向”的计算机学科内容体系

基本知识体系与学科形态、人才培养目标相呼应。互联网技术的出现使得计算机应用变得泛化和平民化,也因此促成了计算机学科的科学型、工程型、应用型分支学科的形成,这些分支学科具有计算机学科共同的“计算”特性但又各有侧重[6]:科学型侧重于现象和规律的抽象理论研究,工程型侧重于探讨低成本高效构建应用系统,技术型则侧重于探索如何利用现有技术快速实现方便服务。

计算机学科方法学涉及核心概念、基本方法和学科形态三个方面。其中核心概念指计算机技术的核心专业思想,要掌握核心概念关键在于计算思维能力的培养和运用,“计算思维”是指受过良好训练的计算机科学工作者面对问题所习惯采用的思维方法[7],目前“计算思维”能力培养已被提到计算机人才培养的首要位置;基本方法中包括数学方法和系统方法,前者是为计算理论学习打好基础,后者则是计算机设计思想和应用技能的掌握;学科形态包括理论、抽象和设计三种,不同的学科形态造就了三类人才不同侧重的培养内容。科学型人才侧重抽象和理论两种形态,理科特征明显,适宜从事研究成分较多的工作,因此教学中需强调理论与抽象形态的内容;工程型人才侧重理论和设计两种形态,工科特征明显,适宜承担工程设计与实现任务,教学中需强调理论与设计形态的内容,掌握学科基础理论用于指导实践和工程实现的技术理论研究;应用型人才主要关注设计形态的内容,适宜承担工程设计与实现任务,更关注基本计算系统的外部特性,通常是利用基本计算系统构建满足用户要求的应用系统,工科特征更加明显,了解与系统构建有关的理论,用其分析问题、指导设计与实现。

计算机专业能力包括计算思维能力、算法设计与分析能力、程序设计与实现能力和系统应用能力四个方面[8]。不同类型的人才注重不同能力的培养,从大的框架上讲,科学型人才强化计算思维能力和算法设计与分析能力的培养;工程型人才强化算法设计与分析能力和程序设计与实现能力的培养;应用型人才则强化程序设计与实现能力和系统应用能力的培养。

三、“以能力培养为导向”的地方高校计算机人才培养策略

地处中西部地区的普通高等院校由于受地理位置和办学条件等因素限制,在计算机人才培养方面面临更大的挑战,要培养出与“985”、“211”等重点高校具有同等竞争力的IT人才,就要结合学校和地方特色,明确人才培养定位,制定相应的人才培养方案。

(一)地方高校计算机人才培养定位

根据图1计算机学科内容体系中所列的“能力培养”的三个教育层次:科学型、工程型和应用型,结合“卓越工程师”培养方针和地方高校的生源情况,地方高校计算机人才培养定位为以“工程型”和“应用型”人才为主,重点培养“工程型”人才,兼顾培养“科学型”人才,结合本地区经济发展,服务行业,突出特色,使计算机专业学生的毕业走向不仅仅局限于IT行业,还可以面向其他工程领域,更好的促进地方经济建设和各学科发展。

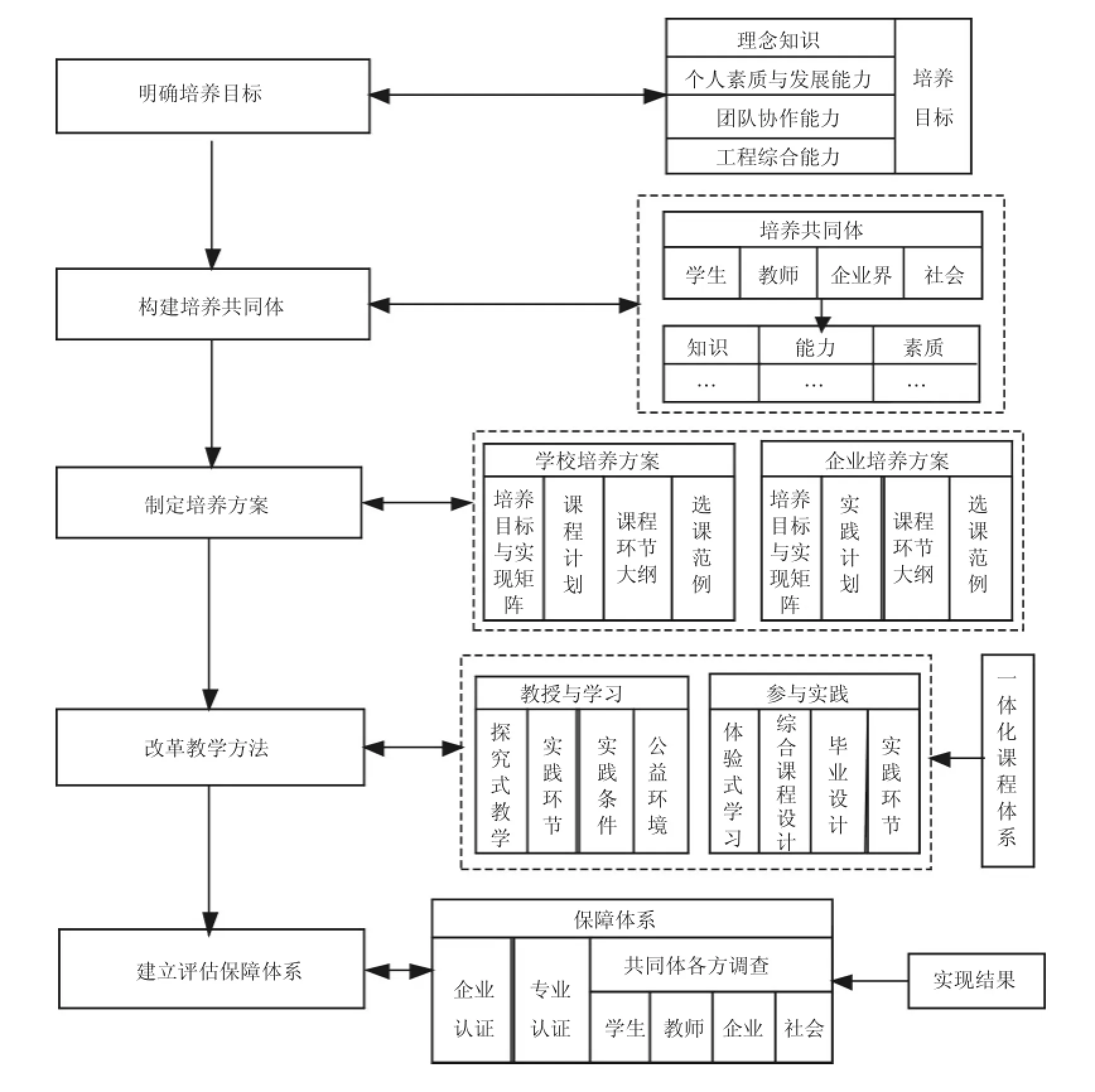

(二)“以能力培养为导向”的计算机人才培养思路

根据“工程型”人才培养的目标定位,计算机学科应立足实施“以能力培养为导向”的人才培养策略,建立“以社会需求为导向,以能力培养为核心,以工程技术为主线,以行业背景为依托”的人才培养改革机制,从“培养什么人”和“如何培养人”两个基本问题出发,确定符合社会发展要求的培养目标,结合高校优势学科和专业特色,采用符合能力培养要求和人才成长规律的培养方法,科学地培养具有良好专业能力和发展潜力的计算机学科各类人才。地方高校“以能力培养为导向”的计算机人才培养的总体思路如图2所示。

图2 计算机学科“以能力培养为导向”人才培养的总体思路

培养内容中除理论知识和个人素质外,加强了团队协作能力和工程综合能力培养;构建培养共同体,师资队伍不再局限于学校还包括社会和企业界;突出了理论教学和实践教学一体化的课程体系建设,在教学计划和教学内容的各个环节体现校企合作的必要性;增加了企业认证和用人单位人才信息反馈的保障体系,确保人才培养方案的有效实施。

四、“以能力培养为导向”计算机人才培养的具体措施

江西理工大学位于赣南老区,学校重视人才培养,近几年在招生和就业等方面都取得了可喜成绩。计算机专业按照“以能力培养为导向”的人才培养思路,积极进行探索,采取了一系列“以能力培养为导向”的人才培养措施。

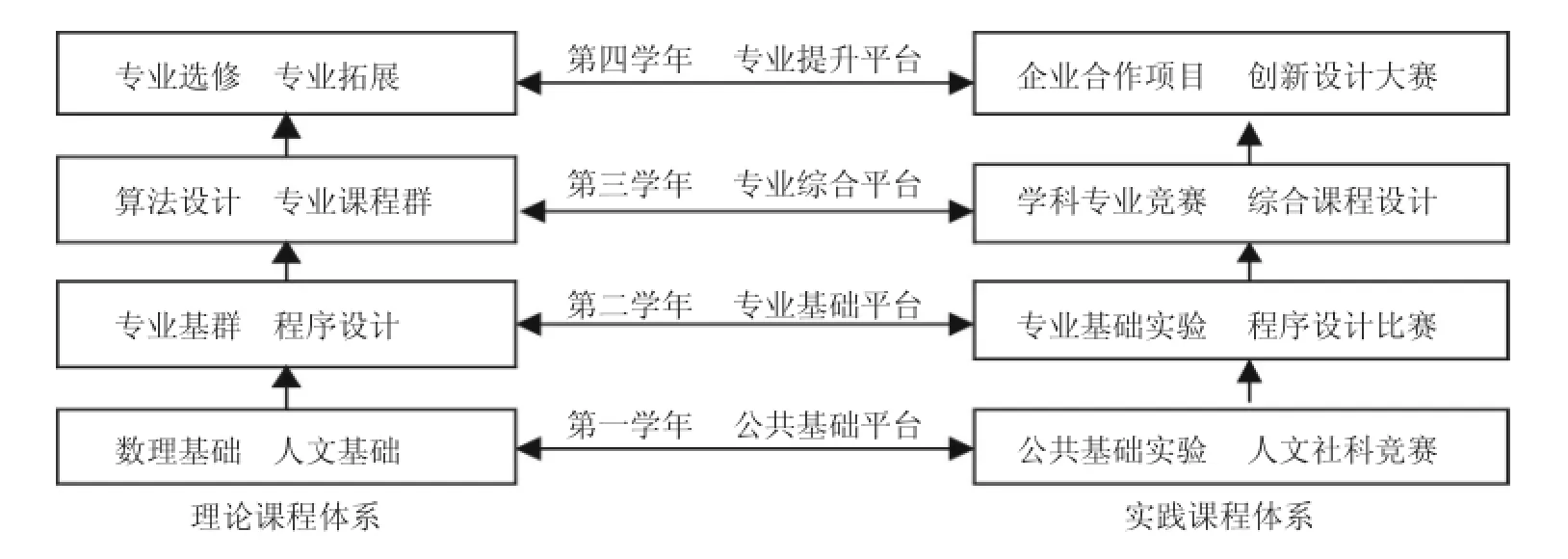

(一)建立“三基三强”的计算机工程型人才培养课程体系

“三基”指基本知识、基本理论、基本技能;“三强”指应用能力强、创新能力强、就业竞争力强[9]。以“三基三强”为目标,根据计算机专业能力所包含的四个方面,结合学生四年学习所应具备的知识和能力,分别构建内容精、基础厚、选择广的理论课程体系和以工程训练为基础的实验课程体系。计算机课程体系模型如图3所示。

图3 计算机课程体系模型

在理论课程体系中,公共基础平台课程包括自然科学类、人文社会科学类等核心基础内容,分为必修课和选修课,不分专业面向全校所有学生,由学校教务处统一安排;专业基础平台课程包括对信息类专业统一设置的如电路分析、模拟电子技术、数字电路与逻辑设计、复变函数与积分变换、离散数学、程序设计等课程;专业综合平台包括根据专业特点设置的专业必修课,如计算机组成原理、操作系统、数据库系统等;专业提升平台是根据信息科学与技术的发展,按方向将专业课程设置为多个课程模块,学生可根据兴趣和特长选择性修读,如计算机体系结构、软件设计、计算机网络、计算机通信、信息安全等课程模块。理论课程体系框架整体设计,分层实施,实现宽厚公共教育基础上的专业教育,夯实学生的基本知识和理论,增强学生的适应性。

实践课程体系依照“工程训练为基础、能力提高为重点、创新意识培养为核心”的原则,构建“基础层、提高层、创新层”三层实验课程体系。基础层包括公共基础实验和专业基础实验;提高层主要指专业综合实验;专业基础和专业综合实验按照“验证型—设计型—综合型—应用型—创新型”五个层次递增,加大后三者的比例;创新层则以企业项目和学科竞赛、创新设计为主,如组织学生参加“ACM大赛”、“挑战杯”全国大学生竞赛等,形成多层次、立体化、开放式的实践教学体系。

(二)建立“以提高质量为核心”的教学过程设计

明确每门课程的教学目标,重视教学内容和教学过程中的师生互动,认真研究“教什么”和“怎么教”,教师的追求从自己“教了什么”转移到学生“学了什么、会做什么”,改变传统的满堂灌做法,切实以学生每堂课学会了多少作为授课质量的检验标准。

教学过程始终贯彻理论教学与工程实践相结合的原则,结合软件工程思想,采用以案例为依托,教学内容工程化的融合式教学设计[10]。在教学内容上实行教学资源全方位共享,通过置换课程内容、引入国外经典教材等方式更新部分教材中晦涩难懂的抽象知识;在教学方法上分别采用启发式教学、探讨式教学并结合网络教学资源等手段培养学生的计算思维能力和设计创新能力;重视选修课程的开设,选修课是提高学生综合能力的重要辅助,重点在第七学期开设专业选修课和认证课程(如计算机软件资格认证、网络工程师或软件工程师认证等),按学分规定学生的选课,拓展学生的综合知识,提高应用能力;在考核方式上以能力考核为准则,重在考察学生对课程基础知识掌握的系统性和综合运用所学知识解决问题的能力,倡导考试方式的多样性和科学性,避免标准化试卷的考试倾向,加大学习过程的考核比例,通过参加竞赛或完成综合设计等开放式考试检验学生的学习效果。

(三)建立“以改革创新为动力”的教学合作机制

积极鼓励教师开展教学方法改革,以创新思维促进教学水平的提升,一方面加强校企合作提升实践能力,另一方面加强校内不同专业间合作,使计算机专业学生尽早接触其他领域的相关专业知识,同时加强双语教学开展国际化教育。

1.改善教师的组成结构,从企业中聘请具有工程实践经验的师资

加强校企合作提高教师队伍建设,聘请企业技术专家、高级管理人员担任讲座教授,聘请企业经营管理人员为专业教研室兼职教师,聘请具有丰富实践经验的一线技术能手为学生定岗实习指导教师。企业工程师进入高校指导实习和实践可以使学生及时了解社会需求和技术发展动态,调动学生的学习热情。

2.加强教师的工程培训,建设双师型教师队伍

建设“讲师+工程师”的双师教学队伍,一方面加强现有教师的工程培训,每年暑假送教师去企业参观学习,了解最新科技动态和IT技术;另一方面在引进专业教师成员时注重专业结构的合理性,在强调理论科研能力的同时,也兼顾工程实践经验,合理配置传统的学术型教师和实践型师资,使得本学科师资队伍结构更合理。目前每年去企业参加培训的教师都有近10人次左右。

(四)建立多级监督的质量保障体系

试验点位于云南省富源县中安街道办事处紫泉社区,地理位置E 104°90′07″,N 23°63′28″,海拔2 100 m。温带山地属季风湿润气候,四季温和,年均温13.8℃,相对湿度较大,雨热同季,干湿季节分明。年降水量1 093.7~1 332 mm,>10℃年积温4 024℃,日照1 819.9 h,无霜期240 d。试验点为坡改梯田、红壤,0~20 cm土壤耕作层pH5.0,有机质36.1 g/kg,碱解氮250.0 mg/kg、有效磷12.9 mg/kg、速效钾119 mg/kg。传统养殖业依赖精料和作物秸秆,近年养牛数量逐年增加,但饲草尤其是优质青干草缺乏。

质量保障体系包括管理、评估、反馈与持续改进,其核心是在于采取什么样的质量保障体系对学校的管理模式、专业培养方案的合理性、教师教授过程、学生学习效果等方面的评估。计算机学科质量保障体系采取学校、学院、教研室及教师之间的互助监督机制,从以下几个方面来实现对人才培养计划的管理、评估、反馈和改进。

1.强化过程监督和管理,实行多级评教制度

对人才培养过程进行全面管理,以学生学习课程的合格率(技术能力)作为衡量指标,以质量为考核目标,除学校教务处和督导组的教学监督外,学院内部实行“院领导、教研室主任、教师的三级听课制度”,开展学生评教,及时反馈学生意见。

2.总结用人单位意见,及时调整教学计划和教学方案

学院和用人单位建立了良好的回访机制,近几年有不少前来招聘的用人单位负责人是计算机专业毕业的校友,他们的反馈意见和用人需求对促进学科发展和人才培养都起到了积极的推动作用。

组织学生参加专业认证考试和技能竞赛,学生的竞赛成绩和专业考试的通过率也列为衡量教师授课质量的一个指标。

(五)建立以学科建设为依托的多元化人才培养机制

在重点培养计算机“工程型”人才的同时,努力培养“科学型”人才。江西理工大学计算机科学与技术一级学科是江西省重点学科,包含计算机应用技术和软件与理论两个二级学科硕士点,以学科建设为依托,激发和培养学生的科研素质。在“以能力培养为导向”的计算机人才培养方案中我们强调学生的“计算思维”能力培养,以教师的科研项目为指引,带领学生掌握科学理论的研究方法,提高学生的科研兴趣和理论研究水平,积极鼓励学生考研并进入高层次深造,力争使计算机学生能够多层次、多元化发展。

五、结 语

江西理工大学计算机专业自2010年开始实施“以能力培养为导向”的计算人才培养方案已初见成效,先后和深圳资金支点公司、北京神码科技有限公司等多家企业合作建立了实习基地,每年都有学生前往合作单位实习和实践,同时在校内分别成立了企桥工作室、图像处理工作室等,学生的作品参加国家级和省级比赛获得多项大奖;ACM竞赛也取得零的突破,有三名学生获得全国二等奖。这些成绩有效调动了学生的专业学习热情,提高了学生的算法设计和编程能力。学生就业形式良好,受到了用人单位的欢迎和好评。实践证明地方高校实施“以能力培养为导向”的计算机人才培养方案是可行的,该方案注重学生综合能力的全面培养,符合社会对工程型人才的需求。

[1]蒋宗礼.2011年高等学校计算机程序设计课程研讨会报告[C].北京:2011.

[2]李江华,兰 红.新形势下高校计算机人才培养面临的困境及对策研究[J].中国电力教育,2012(8):23-24.

[3]郭银章,曾建潮.地方高校计算机科学与技术专业人才培养模式改革与实践[J].计算机教育,2012(5):6-9.

[4]孙西朝.地方高校计算机专业人才培养的定位 [J].教育与职业, 2011(6):135-136.

[5]教育部高等学校计算机科学与技术教学指导委员会.高等学校计算机科学与技术专业核心课程教学实施方案[M].北京:高等教育出版社,2009.

[6]蒋宗礼,刘 艳,倪文慧,等.计算机科学与技术专业核心课程教学实施方案研究[J].中国大学教学,2010(10):48-50.

[7]李晓明,蒋宗礼,王志英,等.积极研究和推进计算思维能力的培养[J].计算机教育,2012(5):1-1.

[8]蒋宗礼.计算机类专业人才专业能力构成与培养[J].中国大学教学,2011(10):11-14.

[9]兰 红,李淑芝.基于“以学生为中心”理念的信息类专业教学模式构建与实施[J].江西理工大学学报,2010,31(4):48-51.

[10]董跃华,邓文龙,马亚飞.软件工程方法学在信息类专业中教学模式的探索[J].江西理工大学学报,2012,33(6):109-112.

G642

:A

2095-3046(2013)04-0087-05

2013-03-23

江西省高校省级教改立项课题(编号:JXJG-11-6-9、JXJG-10-6-11)

兰 红(1969- ),女,副教授,主要从事计算机应用技术方面的研究,E-mail:lanhong69@163.com.