理工科大学新生心理健康自评结果的分析报告

2013-03-17秦秀清郭修凤

秦秀清,郭修凤

理工科大学新生心理健康自评结果的分析报告

秦秀清,郭修凤

(江西理工大学文法学院,江西赣州341000)

为了解理工科大学新生心理健康水平并发现问题,给学校心理健康教育工作提供决策参考,采用SCL-90症状自评量表,对某高校2012级3570名新生进行测查并统计分析,发现在强迫症状、人际关系及敌对3个因子检出率较高;与国内成人常模及全国高校常模相比,有显著性差异;在性别、专业上也存在显著差异;特殊群体可能存在心理问题的比率较高。整体而言,该校大学新生心理健康水平较好,但也存在突出问题需要关注。

大学新生;症状自评;心理健康

大学新生进入大学校园以前,有一个较长的生活依附期,其生活、学习主要由家长和老师安排,这就是典型的“他控型环境”。进入大学阶段之后,大学生的学习和生活主要依靠自己计划、安排,这是一个相对自由的“自控型环境”[1]。所以,大一很多新生在学习、生活、人际关系各方面不适应。为了更好地帮助他们尽快适应大学生活,帮助有心理问题的同学尽快解决问题、轻装上阵,更好地完成学业,某校心理咨询中心对每届新生统一进行心理测试并建立心理档案。本次测试采用SCL-90自评量表(网络版),集体测试,统一指导。

一、对象与方法

(1)对象:本次普查对象为2012级新生3970人,收回有效问卷3955份,为新生总人数的99.62%。其中男生3002人,占75.90%,女生953人,占24.10%;理科生3000人,占75.85%,文科生955,占24.15%;农村生源有2424人,占61.29%,城市生源1531人,占38.71%;非独生子女2776人,占70.19%,独生子女1179人,占29.81%。

(2)工具:本次普查使用90项症状自评量表(SCL-90)[2-6],该量表是众多高校心理普查必用量表[7-9]。涉及多方面的心理健康问题,能较为全面地反映被测对象的心理健康状况,已在精神卫生领域广泛应用。

(3)方法:本次普查采用大学生心理测试系统,统一时间组织学生在计算机上进行集体测试,整个过程由专门人员指导,详细解释量表填写方法及需要注意的事项,并要求学生在半小时内完成。数据采用SPSS13.0进行统计分析,以P<0.05或P<0.01为差异有统计学意义。

二、测试结果分析

(一)SCL-90总测试结果分析

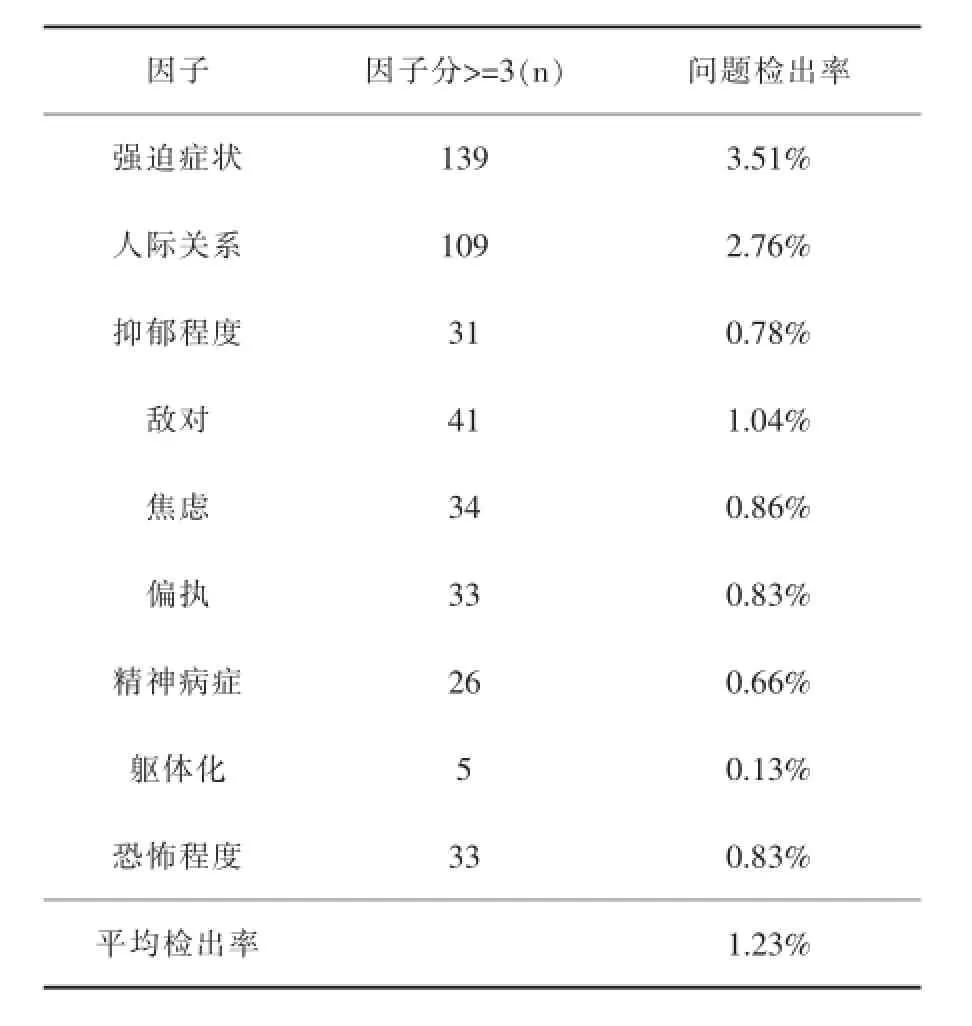

在3955名新生中,总分超过200分人数为199人,占测试总人数的5.03%;单项因子分大于等于3分人数为247人,占新生总人数的6.25%。可能存在强迫症状的学生共139人,占参加普查学生总人数的3.51%;可能存在人际关系敏感问题的学生109人,占参加普查学生总人数的2.76%;可能存在敌对症状的学生共有41人,占参加普查学生总人数的1.04%,这3个因子所占比率相对较高(见表1)。

表1 SCL-90各因子测试情况(各因子均分≥3分)

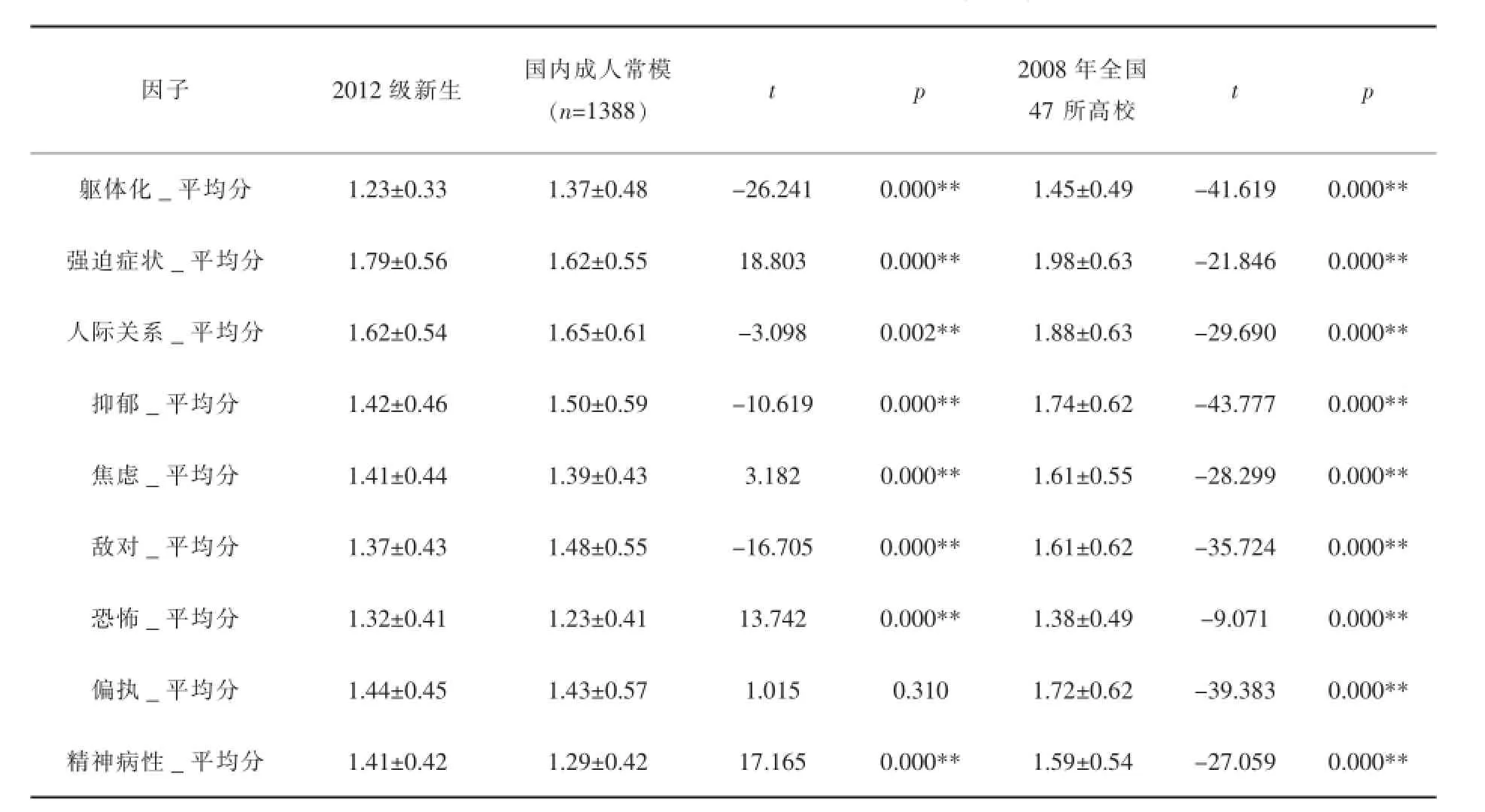

(二)与国内相关常模比较分析

与国内成人常模相比,一年级新生的躯体化、人际关系、抑郁、敌对因子平均分要显著低于全国常模;而在强迫症状、焦虑、恐怖、精神病性因子平均分要显著高于全国常模;偏执因子平均分与常模没有显著差异。与2008年全国47所高校相比,各因子平均分都显著偏低(见表2)。

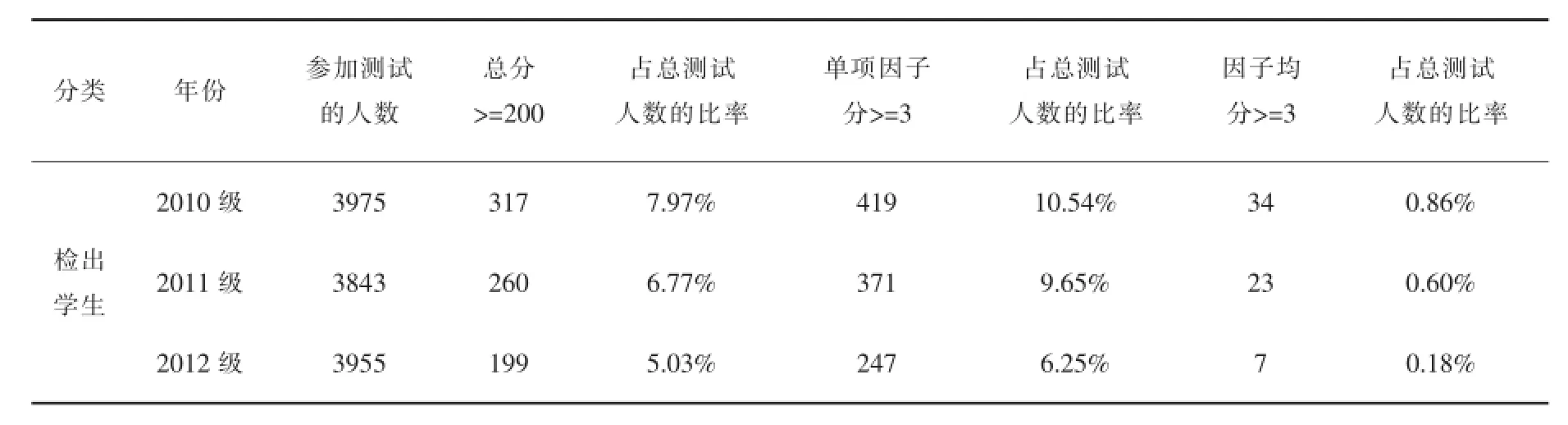

(三)近三年新生检出率结果比较分析

与2010级、2011级相比,2012级新生在总分、单项因子分及因子均分3个方面检出的学生比率呈现逐年下降的趋势(见表3)。

(四)不同性别比较分析

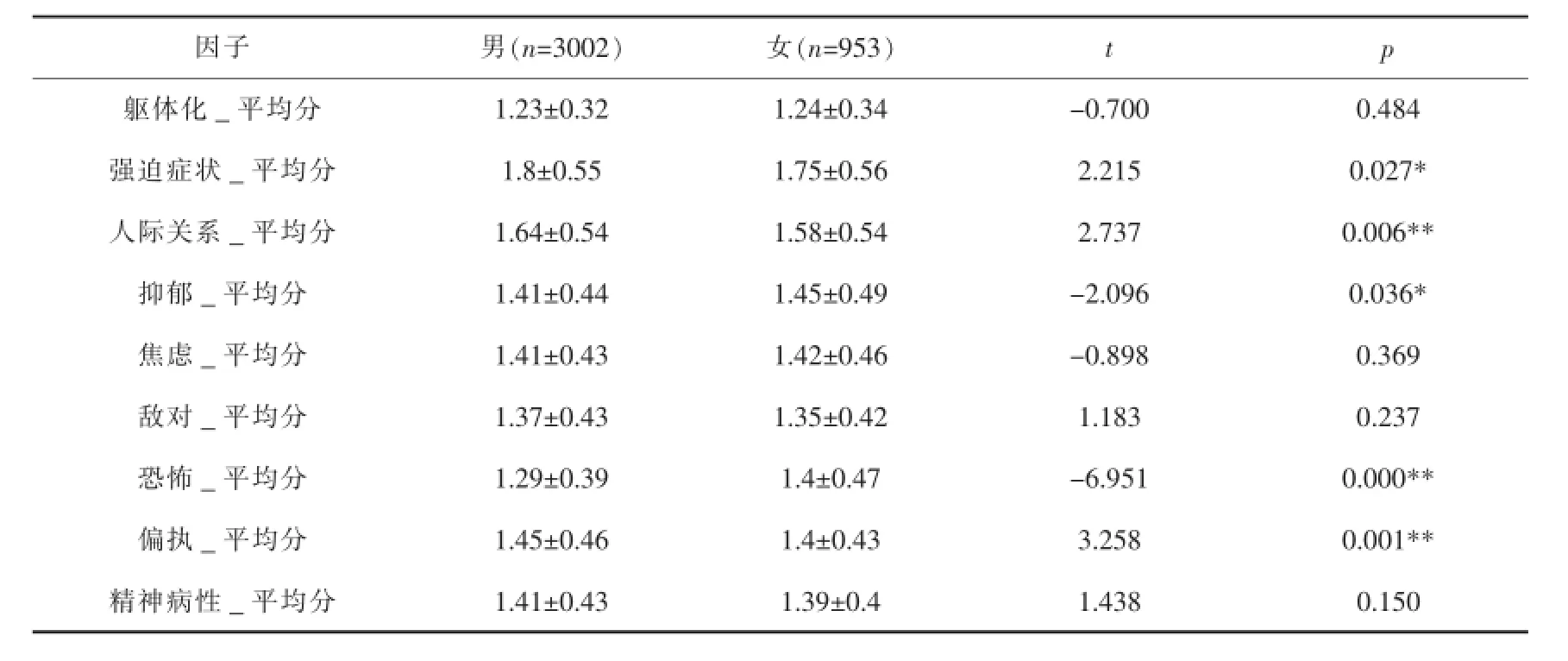

比较男生与女生的得分结果发现:女生在抑郁、恐怖因子得分要显著高于男生,而男生在强迫症状、人际关系、偏执因子平均分要显著高于女生(见表4)。

表2 我校新生与国内常模的各因子分比较(±SD)

表3 近三年新生检出率结果比较

表4 我校新生不同性别比较(±SD)

(五)不同专业学生测试结果比较

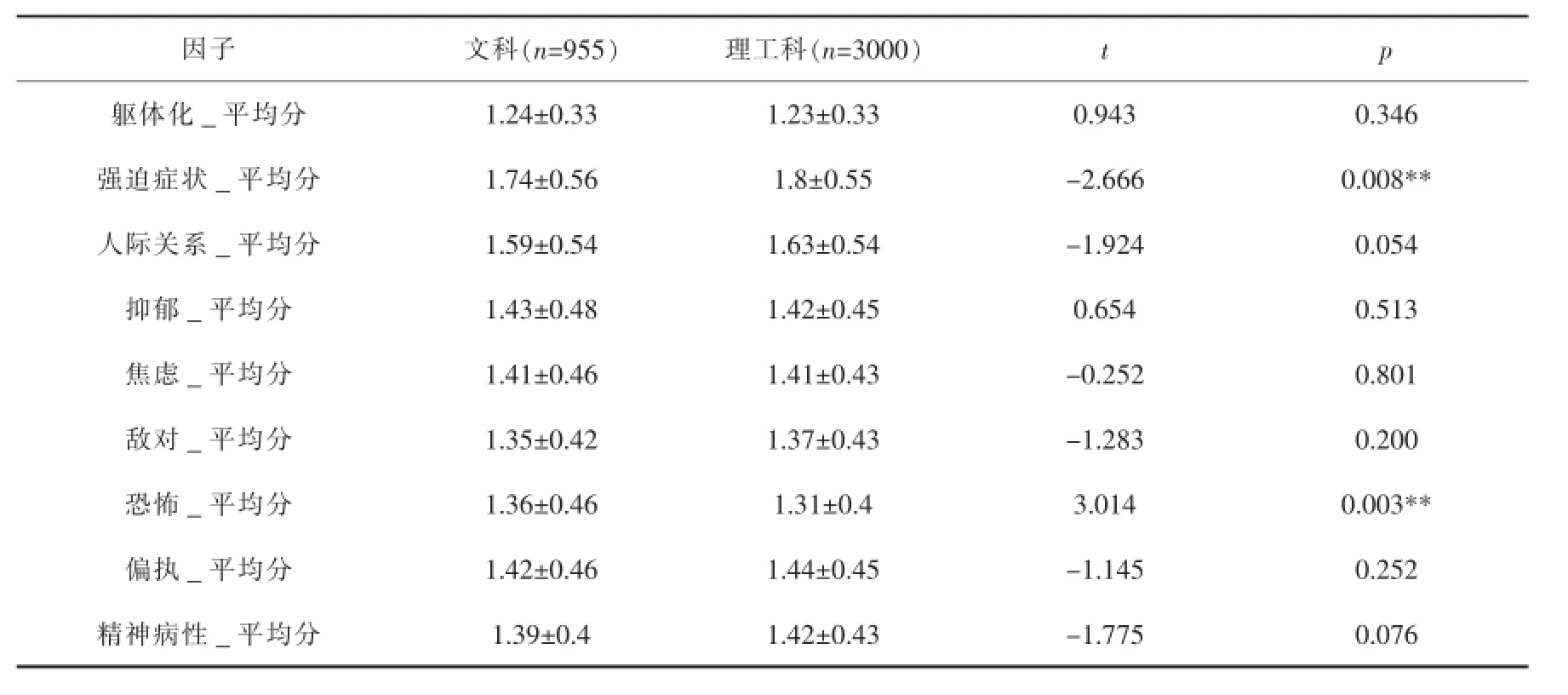

文科生在恐怖因子得分显著高于理工科学生,而理工科学生的强迫症状因子得分要显著高于文科生。可能是文科女生多,而理工科男生较多的原因(文科女生占60%,理工科男生占87.333%)(见表5)。

表5 我校新生不同专业比较(±SD)

(六)新生SCL-90关键项目调查统计分析

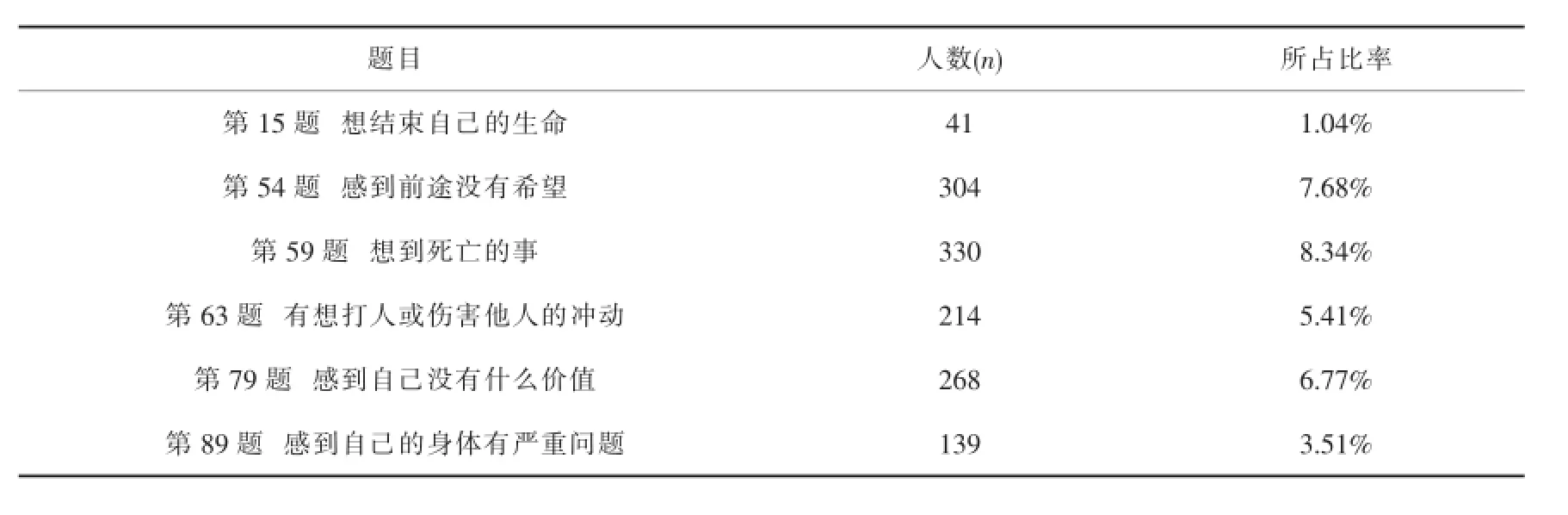

在2012级新生中有“想结束自己生命”想法的学生共41人,占1.04%;“感到前途没有希望”学生304人,占7.68%;“想到死亡的事”的学生330人,占8.34%(见表6)。

表6 SCL-90关键项目统计分析(N=3955)

(七)不同家庭背景学生测试结果分析

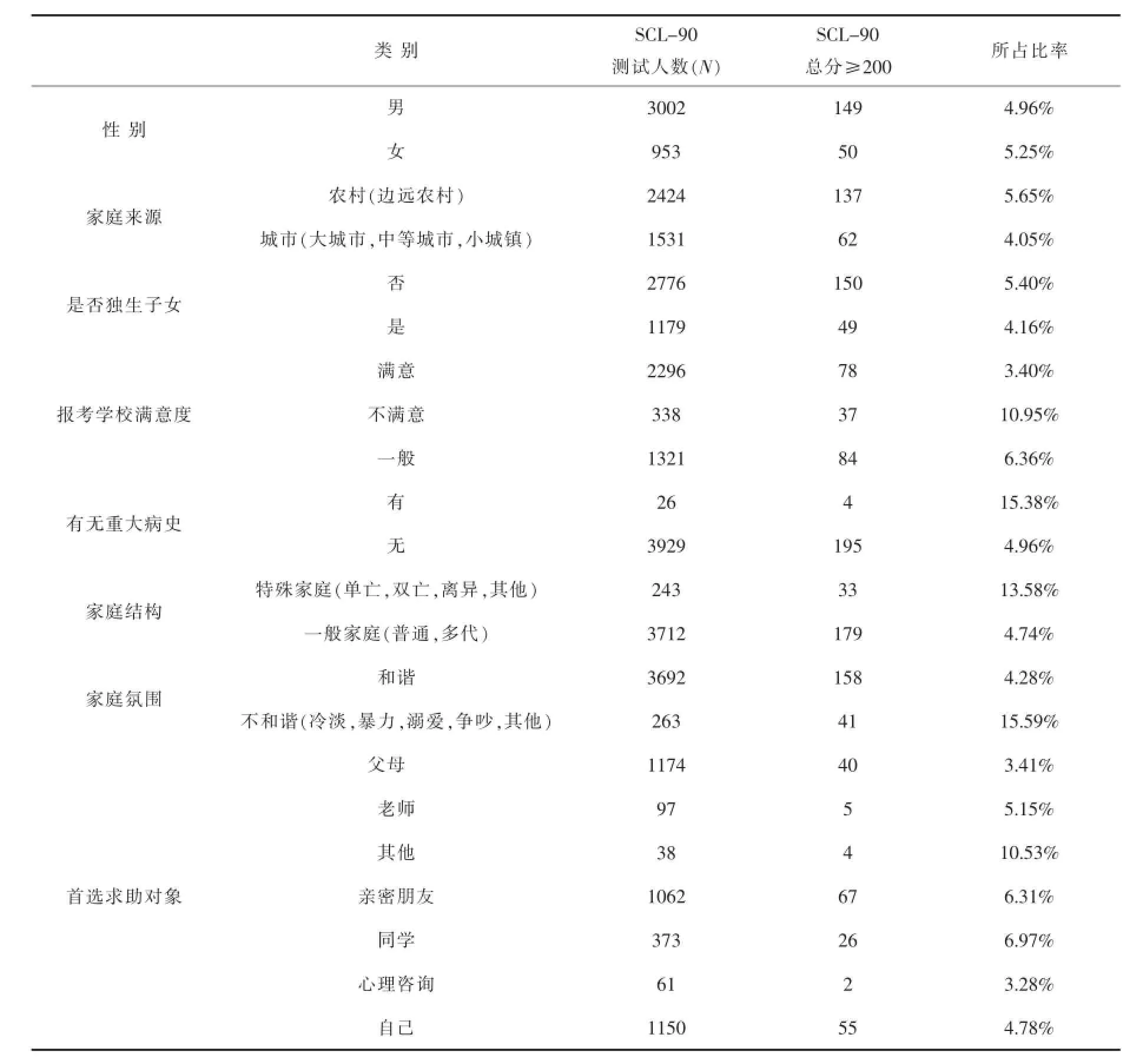

接受测试的2012级新生中,家庭氛围不和谐(冷淡、溺爱、暴力、争吵)可能存在心理问题的学生比率占15.59%;新生中共有26人患有重大疾病,可能存在心理问题的比率是15.38%;特殊家庭(单亡、双亡、离异)家庭出身的学生存在心理问题的比率占13.58%(见表8)。

表8 不同群体学生的测试结果分析

三、讨 论

(一)新生存在的突出问题和原因

调查结果显示,强迫症状与人际关系敏感是每年我校新生最突出的两个问题。但2012级新生除了强迫、人际关系敏感外,在敌对因子上检出的学生比较多。主要表现为“有想打人或者伤害人的冲动”,“有摔坏或破坏东西的冲动”,“不能控制地大发脾气”,“容易烦恼和激动”。2012级新生大都出生于1992~1995年间,性格特征表现为:既独立又依赖、既好胜又冲动、既自信自强又自我中心[10]。针对这一年龄段大学生的性格特征,高校应着力加强刚进校大学生的心理健康教育工作,有针对性地开展适应性心理训练,为他们更有效地完成大学学习生活奠定良好的心理基础。

(二)新生整体心理健康水平向较高方向发展

与2008年全国47所高校常模相比,我校2012级新生各因子平均分都显著偏低;我校2010级、2011级、2012级新生在总分、单项因子、各因子均分3个方面检出的比率呈现逐年下降的趋势。一方面,学校关注一年级学生的心理健康教育工作。不断加大心理健康教育的投入,培养师资队伍使之专业化,加强心理健康科普知识的宣传,规范教育教学环节,拓宽教育渠道。另一方面,加强校园文化建设,创设积极向上的人文氛围,通过课堂教学、第二课堂活动等引导大一新生尽快树立新的人生目标,缩短适应期,取得了明显的效果。

(三)不同类别学生心理问题需要个性化的心理指导

女生中可能存在心理问题的比率比男生高,并且女生在抑郁、恐怖因子得分要显著高于男生,而男生在强迫症状、人际关系、偏执因子平均分要显著高于女生。这可能跟两性不同的心理、生理特点有关;文科学生在恐怖因子平均分都要显著高于理工科学生,而理工科学生的强迫症状、人际关系因子平均分要显著高于文科学生,可能是文科女生多,而理工科男生较多的原因;具有较严重心理问题的学生在各学科专业的分布呈现不均衡性,可能跟不同专业学科学习压力较大有关。对不同类别学生的心理问题应具体制定指导计划。

(四)特殊背景学生需要特别的关注

特殊背景学生:①是指对学校、录取专业不满意的学生。此类学生进校后,无奈、迷茫,一时找不到方向,没有新的奋斗目标,因而出现适应不良、焦虑、强迫等心理问题,需要通过及时的心理帮助,才能够引导他们了解学校、了解专业,安心学习,适应大学生活。②是有重大疾病史的学生。此类学生由于过去的不健康经历,面对大学生活新的挑战,心理仍有不安全感或能力不足的问题,对适应大学生活的信心也会受到影响。③是指成长在单亡、双亡、离异、冷淡、溺爱、暴力、争吵的家庭中的学生。此类学生从家庭中获得的心理支持较少,心理正能量不足,应对青春期、社会影响等的能力较弱,产生心理问题的比率也就显著高于普通学生。对此类学生,应成为学校重点关注的对象,进校后应给与一对一的心理帮助。

四、结论与建议

适应大学生活是大学新生面临的一个重要人生课题,适应良好是大学生活卓有成效的基础,相反,适应不良就会影响自我的成长与成才。理工科院校较之文科类院校,学生在集体活动参与度不高、人际交往的范围不够广,因而心理倾诉的对象不广泛、不确定,寻求心理咨询的比率较少(如表8所示)。这样更不利于他们心理问题的解决。所以,理工科高校应以大学新生心理普查为契机,建立完善的心理健康档案,制定系统的心理健康教育计划,做到整体预防、个别干预,有效帮助大学新生从中学向大学的良好转变。

理工科大学新生突出的心理问题的主要特点:强迫症状、人际关系敏感、敌对等较为严重。这些心理问题的形成一方面是成长过程中的家庭教育、学校教育、生存压力、学习困难、应激事件等影响而产生,另一方面是由于新生对大学生活的认识、准备不够,缺乏明确的目的、缺乏理想信念的支持,甚至在人生观、价值观念上存在一些不合理的信念。因而,学校应树立全员育人的教育理念,以培育学生的积极心理品质为目标,创设健康向上的人文生态环境,将心理健康教育纳入学校大德育的系统中。学校应逐步构筑“学生—班级—学校—家庭等多级互动平台”,构筑“寝室—班级—心理咨询中心,三级联动机制”[11],有层次、分类别地推进新生心理健康教育工作。

[1]邓超华,王立皓.大学新生心理健康导航系统的构建[J].前沿.2012(10):193-194.

[2]汪向东,王希林,马 弘.心理卫生评定量表手册[J].中国卫生杂志,1999(5):31-35.

[3]王征宇.症状自评量表(SCL-90)[J].上海精神医学,1984(2):68-70.

[4]王思斌.社会学教程[M].北京:北京大学出版社,2003.

[5]埃得奥特.阿伦森.社会性动物[M].北京:新华出版社,2002.

[6]胡发军,张庆林.大学新生SCL-90调查结果的元分析[J].西南大学学报:自然科学版,2009,31(2):152-155.

[7]杨海波.近10年中国大学新生SCL-90调查结果元分析及其常模确定[J].中国学校卫生,2010(5):88-90.

[8]陈 喆,胡 莹,杨 曦,等.近5年大学新生心理健康调查结果比较分析[J].现代预防医学.2012,39(17):4476-4479.

[9]蔡宝鸿,罗云星,桂莉娜.广东省高校新生心理健康普查模式研究[J].高教论坛,2011(10):32-35.

[10]李伟明.“90后”大学生心理健康状况调查及对策[J].学校党建与思想教育,2011(12):82-85.

[11]周晓莹,祝振兵.背景发展理论视域下高校新生心理教育生态化研究[J].江西理工大学学报,2012,33(6):80-83.

G4444

:A

2095-3046(2013)04-0067-05

2013-05-04

江西省高校人文社会科学研究项目(编号:SZ0806)

秦秀清(1963- ),女,教授,主要从事青少年心理健康教育方面的研究,E-mail:qxq63@126.com.