新媒体冲击下电视在城乡的传播与受众分化

——以2013年江西调查为例

2013-03-17彭月萍

彭月萍

(井冈山大学人文学院,江西吉安 343009)

新媒体冲击下电视在城乡的传播与受众分化

——以2013年江西调查为例

彭月萍

(井冈山大学人文学院,江西吉安 343009)

随着网络媒体的发展,媒介形态经历着大浪淘沙式的变革。通过运用实证研究方法,主要对新媒体冲击下的电视在城乡的传播现状及其与受众结构的相关关系进行了考察与比较,并着力探讨这种影响关系中的若干变量之间起作用的强度、方向,提出传统媒体应主动融合新媒体的技术优势,发挥主流媒体的权威性和公信力,逐步建立公民新闻长效机制。

传统媒体;电视行为;城乡受众;分化;相关分析

在新媒体日益扩张的态势下,面对互联网不断的冲击和挑战,唱衰传统媒体的声音一阵紧接一阵。①此次调查数据显示,城乡受众通过电脑、移动终端上网的稳定接触率分别为:87.8%、40.7%,网民数近年来激增。曾经独领风骚的电视业是否风光依旧?电视在城乡的传播现状与受众结构是否发生了变化,这种变化的强度有多大?它是与城乡地域差异,还是与受众个人基本统计变量的关联度更大?这种影响关系中的若干变量之间起作用的强度、方向、形式如何?“江西城乡受众媒介素养比较研究”课题组就此展开了调查,通过问卷法和民族志方法获得大量第一手资料,运用调查研究中的统计分析方法,试图对这些问题进行深入探讨与分析。

一、调查方法及受众结构组成分析

本次调查选择了江西受众作为研究对象,按照常住地区分调查对象的归属。根据分层级简单随机抽样原则,共抽取了分别处于江西北部、中部、南部的南昌、吉安、赣州三个城区和全省范围内10个县(市、区)18个村(镇)的15~64岁的劳动年龄层人口作为调查对象。在置信度要求为95%,精度△p要求为3.5%内的条件下,确定样本量800份。组织培训了18名新闻专业学生担任调查员,2013年清明假期回到自己的家乡,采用入户填写问卷法和访谈法进行数据的采集,另网上定向发送城市问卷30份。共回收问卷707份,回收率为88.4%,其中有效655份,有效率为92.6%,拟利用SPSS软件对数据进行统计和分析。

有效样本中,城乡分别占51.3%,48.7%;男女分别占53.0%,47.0%;年龄层分布比为:15~19岁5.5%,20~25岁17.4%,26~35岁20.8%,36~45岁29.5%,46~55岁18.3%,56~64岁8.5%;文化程度分布比为:小学及以下15.3%,初中25.8%,高中(中专、技校)24.6%,大专15.9%,本科及以上18.5%;城市以中等收入居多,农村以中低收入为主;已婚者接近八成;职业分布较均衡,因看电视作为人们的生活方式之一,受职业影响不是太大,因而在本文的分析中只作参考。②本次调查对象个人结构各变量总体偏差不大,为保证数据的原始性,拟不作加权处理。传播效果研究表明,个人差异、具有次文化的社会类型、社会关系等三组干预变量对受众产生影响,因而在本研究中,受众个人结构是影响电视行为的重要分析变量。

对个人结构各变量进行初步分析,其中,部分定类变量引入哑变量,具体为:1=城市、0=农村,1=男性、0=女性,1=未婚、0=已婚或其他;年龄、文化程度、个人月收入等定序变量近似为定比变量,按从低到高的顺序排列,如1=15~19岁,6=56~64岁;1=小学及以下,5=本科及以上,少量在读学生的文化程度归入就读层次,其个人收入视为缺失;1=1000元以下,6=8000元以上;个人结构变量间相关性较强的主要有:文化程度城市居民高于农村(.572);个人收入城市居民高于农村(.367);个人收入男性高于女性(.267);低年龄未婚比例高(-.683)①年龄和婚姻状况的相关系数极大,表明低年龄段未婚者居多,因而在后文的分析中,如果两者的影响强度和方向一致,婚姻状况将不作为变量单独分析。;文化程度低年龄高于高年龄(-.333);未婚者文化程度更高(.286);个人收入随文化程度的提高而增长(.392)。具体见表1。

表1 个人结构因子间的相关

二、城乡受众电视接触频次、时间及相关分析

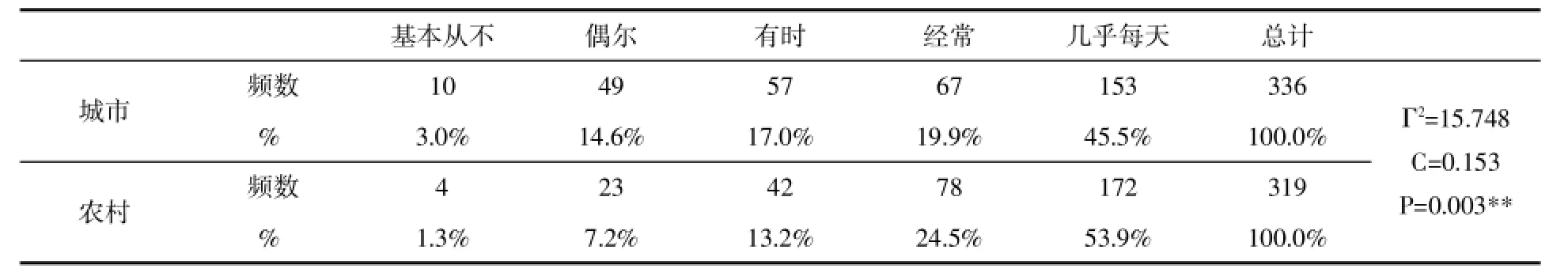

表2数据显示,城乡受众电视稳定接触率②稳定接触率指接触频次为“有时”即每周1~2天以上。分别为82.4%、91.5%,农村受众比2008年调查结果的97.3%少5.8个百分点[1](P73)。城乡接触频次③对接触频次从“基本不看”到“几乎每天看”分别赋值为1~5。χ2=15.748,显著性概值P=0.003。由于样本量较大,我们再观察列联系数C=0.153,居住地域与接触电视频次之间有差异,但不是足够大,这种差异是哪些因素导致的呢?

表2 城乡受众与电视的接触频数

城乡受众日均看电视时间统计结果分别为80.0分钟、104.8分钟(农村受众比2008年调查结果少5.2分钟[1](P73)),相差24.8分钟。这里要特别说明的是,两次江西入户调查均要求受众填写有效收视时间,结果和CSM全国测量仪收视数据相差较大④“2012年全国电视观众抽样调查分析报告”中只有不同人群收视时长的变化,总体与上一年度的3小时保持不变。具体参见本文参考文献[2]。,原因可能在于很多家庭电视机处于开着状态但无人观看的情况较为普遍。城乡差别显然不是抽样造成的随机误差,我们对此进行了假设检验,统计结果方差齐次性检验成立,T检验值为-3.896,双侧概值P=0.000,城乡收看电视时间之差的95%置信区间为:-37.3〈μ城市-μ均值〈-12.3。数据分析表明,城乡受众看电视时间差异显著,但主要原因与地域因素本身关联度不大,更大程度上是由于受众个人统计变量等其他因素导致。

那么,看电视时间究竟受到哪些因素的影响,并是怎样产生影响的?考虑居住地域的因素,与性别、年龄、婚姻状况、文化程度、个人收入进行相关分析。由表4的第一排数据发现,看电视时间和年龄(.295)、文化程度(-.229)、收入(-.171)均存在高度显著相关,和性别、家庭人口没有统计上的显著意义(P〉0.05)。而且,个人因素的影响均大于居住地(-.151),表明城乡差异主要是个人结构的不同,与城乡假设检验结果相同。具体而言,与年龄呈正向相关,年龄越大,看电视时间越长;与文化程度、个人收入呈负相关,高学历、高收入受众看电视时间越短。

表3 看电视时间和个人结构的相关

由于居住地并不是主要的影响指标,为了更好的比较城乡受众接触电视时间如何受到个人结构的影响,把地域变量排除后的相关分析计算结果与表4合并。数据分析结果表明,城市居民受年龄的影响程度更大(.391),低年龄电视观众分化现象尤为显著,与收入无相关性;农村居民受收入的影响大,收入越高接触时间越短(-.191)。根据对城乡居民上网时间的统计分析表明,与年龄、文化程度的相关方向与电视正好相反,农村居民接触网络的时长与收入显著正相关,皮尔逊相关系数为0.205。

电视接触时间与受众年龄、文化程度、收入的多因素方差分析结果也表明,方差分析的模型(Corrected Model)检验为F=1.967,P=0.000,说明所用的模型有统计学意义。三者的交互作用对看电视时间具有显著影响(F=1.513,P=0.034),在5%的检验水平下有显著差异。其相关系数为0.290,调整判定系数为0.143。看来,高学历、高收入、年轻受众群已渐渐远离传统电视媒体转而向网络化迁移。

三、城乡受众电视接触内容偏好及信任度、满意度相关分析

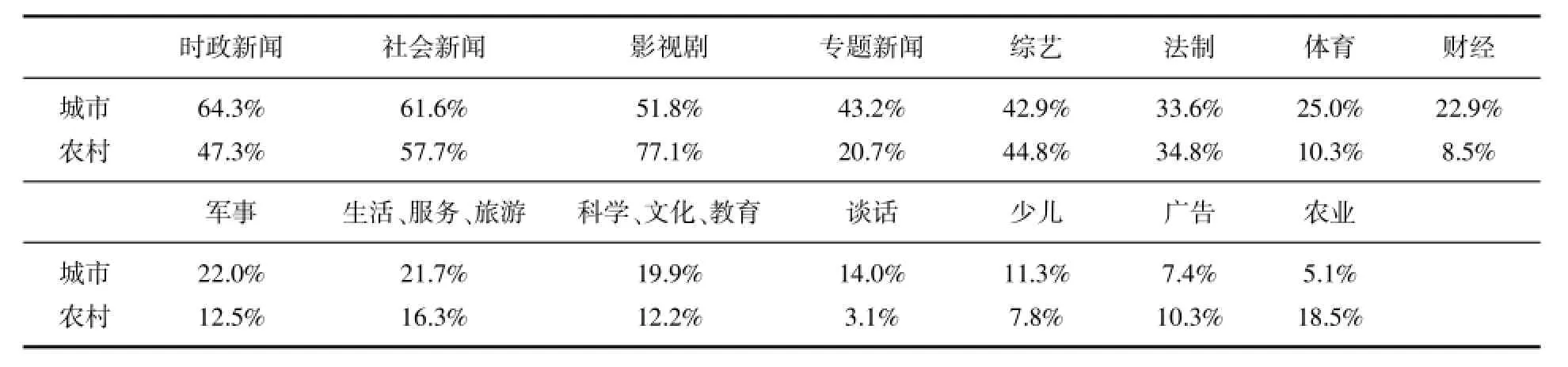

从受众电视接触内容分布上比较(表4),新闻、影视剧、综艺、法制类节目成为主要选择,但略加观察,便可发现其中的差异:影视剧受到农村受众的特别偏好,77.1%的选择率比城市高出了15.3个百分点,而时政、社会、专题新闻类则分别低于17.0、3.9、22.5个百分点,尤其是深度报道类的专题新闻,农村受众选择率20.7%,远低于综艺、法制类节目。法制类节目在城乡的认可程度,说明了我国公民法律意识的逐渐增强,电视传播效果显著。相比而言,除影视剧外,农村受众更偏爱软性报道方式的社会新闻。

表4 电视接触内容统计表

体育、财经、军事类节目也受到了城市受众的认可,选择率都在22%以上,但在农村则不同程度的遭遇冷落。农业类节目是专门针对农村受众的,18.5%的选择比却并不太高。城乡接触差异较大的还有亦属深度报道的谈话类节目,从深度报道方式的两类节目在农村都不太受欢迎来看,农村受众肯定了电视的影像化娱乐特点,而忽视了其传播的深刻性,这大体也是电视媒介的缺陷,它承载不了深刻,更适合于娱乐狂欢。当它借鉴报纸传播内容的深广性时,往往显得有点力不从心,很难通过瞬间即逝的影像化语言达到良好的传播效果。

那么,受众电视接触内容偏好又是受到哪些因素的影响,变量之间影响的方向如何、强度多大呢?从表5我们看到,时政新闻、影视剧分别是城乡受众的首选内容,而这两类节目选择率也具较大的城乡差异。对接触内容变量进行探索性因子分析结果显示,当抽取8个公共因子时,累积贡献率64.201%,负荷值最高的是新闻类,包括社会、时政、专题新闻,故专题新闻尽管选择比差异更大,但不作单独分析。将定类变量转化成1-0变量,1表示是主要收看影视剧或时政新闻,0表示不是,和个人统计变量相关分析结果见表5、表6。

表5 是否主要接触时政新闻和个人结构的相关

根据表5数据分析结果,性别、年龄、文化程度、个人收入是影响城乡受众是否主要接触时政新闻的重要因素,均呈高度显著正向或负向相关,男性、高年龄、高文化程度、高收入的受众接触时政新闻更积极。农村性别分化现象尤为明显,男性、女性收看时政新闻比为62.5:29.8,城市比为73.2:54.1。若干变量的影响程度如果按照显著程度从强到弱排序,城市依次为:年龄(.272)、文化程度(.228)、个人收入(.208)、性别(.198);农村依次为:性别(.327)、年龄(.210)、个人收入(.186)、文化程度(.176)。总体而言,城市受众受到个人变量的影响更大,分化更为剧烈。

前文我们分析过,高学历、高收入、年轻受众群接触电视时间更短,而年轻受众接触时政新闻更消极,高学历、高收入受众尽管接触电视时间短,却更关注时政新闻。由此,我们是否可以推断,两高人员接触电视的主要目的是了解信息而非娱乐?

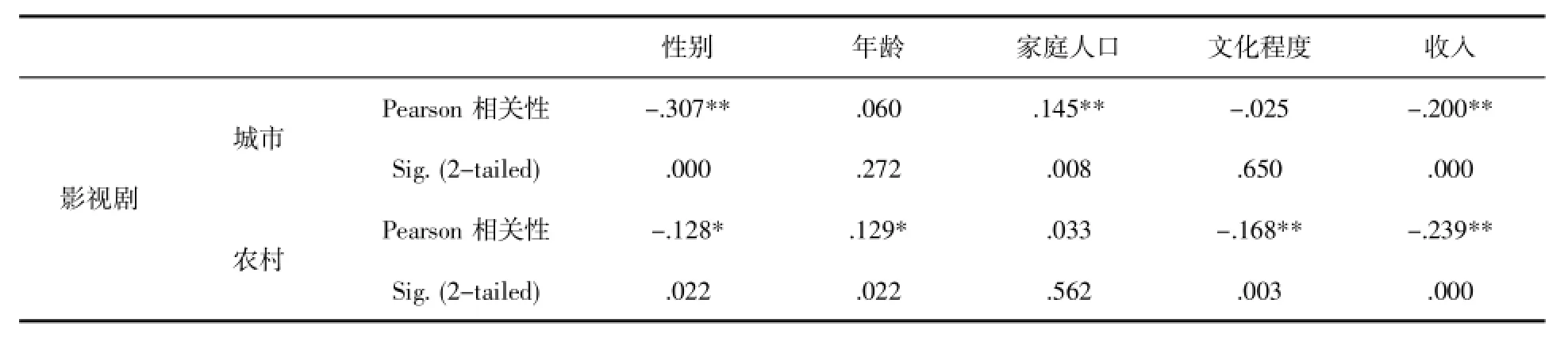

表6 是否主要接触影视剧和个人结构的相关

从表6看,对于是否收看影视剧,城乡受众若干因素的影响强度和方向出现了较大差异,不过大体与影视剧呈相反态势。这是一个很有趣的现象。城乡受众性别、个人收入均呈现出较强的负相关,其他变量则不具备统计上一致的显著相关意义。

城市女性相比男性更特别偏好于影视剧(-.307),男性、女性收看影视剧比为68.2:37.4;收入越高,接触率越低(-.200)。城市受众与家庭人口也呈显著正相关(.145),人口越多收看率越高,可能这是人口多的城市家庭娱乐交流的较好方式。与年龄(.060)、文化程度(-.025)没有显著相关性,城市不同文化程度受众间差异并不显著,彰显了电视的娱乐功能,但综合各种分析判断,高文化程度的受众并没有沉迷于电视的娱乐狂欢中。

农村女性同样更偏爱影视剧(-.128),同时与收入(-.239)、文化程度(-.168)均呈显著负相关;与年龄呈正相关(.129),年龄越大,越偏爱影视剧;与家庭人口数在5%的检验水平下,不具有统计学上的显著差异性。

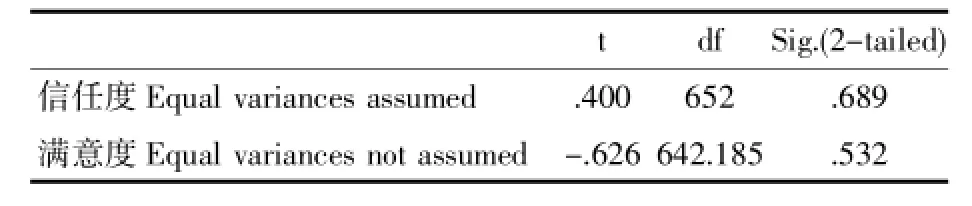

城乡受众对电视传播内容的信任度、满意度如何?表7为假设检验结果,双侧概值分别为0.689、0.532,远大于检验的显著性水平5%,不具统计意义上的可分辨性,城乡受众间不存在显著差异。不同之处在于方差齐次性检验结果,由于对“方差相等”这一原假设的F检验的概值分别为P=0.159(〉0.05)、P=0.000(〈0.05),前者采用了“方差相等”的检验结果,后者采用“未假设方差相等”的检验结果,表明城乡受众对电视内容的满意度组内方差较大。

表7 假设检验计算结果

我们将电视信息满意度与个人统计变量进行相关分析,结果显示,与年龄(.088)、文化程度(-.098)、收入(-.095)具有显著相关性,概值分别为0.025、0.012、0.019,在5%检验水平下具有显著性,低年龄、高学历、高收入的受众满意度偏低。按李克特五级量表,对电视信息的信任(满意)程度从低到高分别赋值1~5分,受众对电视信息的信任度和满意度均值分别为3.737、3.696,介于比较信任(满意)和一般之间,偏于比较信任或比较满意,电视媒介仍然具有传统主流媒体的权威性,受众持信任态度的比例为62.3%。信任度和满意度之间呈高度正相关,皮尔逊相关系数为0.538。

四、城乡受众对电视媒介的利用及相关分析

受众获取各种信息、知识的主要途径有哪些?根据“获取生活、教育等知识的主要方式”选项统计数据,看电视、上网的选择率最高,城市受众选择率分别为51.3%、64.9%,农村分别为67.2%、27.8%;还有41.4%的农村居民通过“找人打听”获取各类生活知识,人际传播方式在农村依然大受欢迎;通过读报纸、听广播等其他方式选择率较低,纸媒、广播的式微已成必然。

新媒体取得迅速发展的原因之一在于打破了传者和受者之间的壁垒,实现信息的平等交流和互动,满足用户的表达欲,那么,随着新媒体所带来的社会变革,是否引发了受众对公民身份的认同,从而更积极的参与到媒介传播过程中?对“你参加过的媒介活动”回答的统计见表8,结果表明,只有显然带有商业利益的短信类投票受众参与稍活跃,作为普通公民深度参与媒体的能力始终受到限制,传统媒体与受众始终存在一定的距离。

表8 参加过的媒介活动统计

对热点时事问题的关注哪种渠道更易获得受众的青睐?此次调查正值国家主席习近平及夫人彭丽媛首访俄罗斯、坦桑尼亚、南非、刚果共和国四国结束之际,因而我们就倍受国人关注的首访事件对受众进行了相关考察:一是首先获知出访信息的渠道,二是考察信息的理解记忆程度,要求选择出访的国家,答对一个计1分,答错不扣分,全部答对计4分。

对首先获知信息的渠道见统计图1。电视在总体上强势明显,城乡选择率分别为:55.2%、37.5%;而上网方式在城市大有后来居上之势,城乡选择率分别为:55.7%、15.7%。得分均值城市2.595,农村1.502,显著性概值P=0.000,城乡得分均值之差的95%置信区间为:0.901〈μ城市-μ均值〈1.286。对受众获知信息的渠道重新编码为1表示是通过看电视,2表示不是(不含“至今不知道”),得分均值分别为:城市2.365、2.733,农村1.687、1.865,尽管电视选择率较高,然而得分均值却都低于其他获知渠道的得分,这在很大程度上说明看电视已不是城乡受众了解信息的重要渠道,更不是唯一媒介。对国家主席首访信息城市受众得分均值远高于农村,个中原因一方面是由于农村受众媒介接触种类和行为比城市更为单调,另一方面也表明了梅尔文·德弗勒等总结的传播效果相关理论——“影响不一论”在传播实践中的强烈反映。

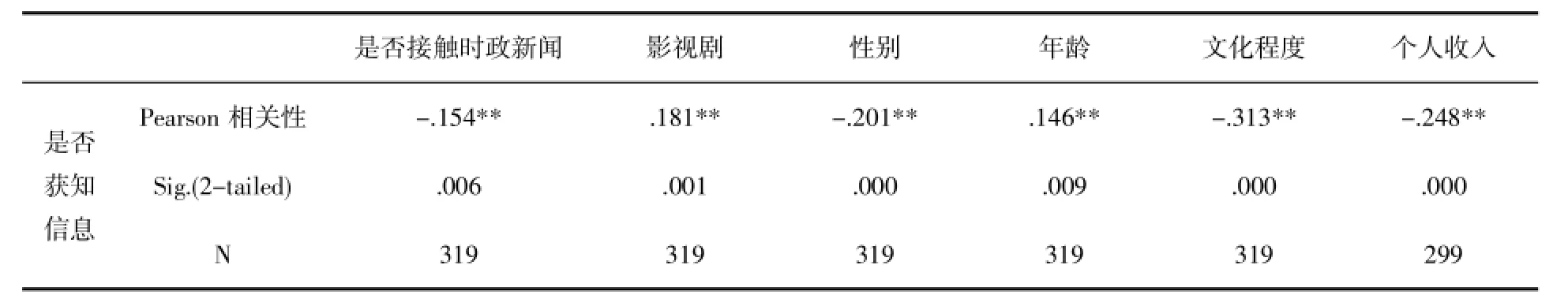

更令人遗憾的是,14.4%的被调查农村受众对此信息一无所知,这个比例不低,我们有必要进行具体分析,以“是否获知出访信息”建立新变量,1表示不知道,0表示获知,与个人变量进行相关分析,结果见表9。统计数据表明,不太接触时政新闻、偏爱影视剧、女性、高年龄、低文化程度、低收入受众倾向于不知道首访信息。这部分受众是否接触电视时间较少?将新变量“是否获知出访信息”与看电视时间进行T检验,发现结果很有趣:双侧概值为0.290,在5%的水平下不具统计上的显著意义;而且,未获知信息的受众看电视时间均值达117.1分钟,远高于均值104.8分钟,而获知的受众为102.8分钟。这更有力的说明了这部分受众接触电视的主要目的在于消遣娱乐。

图1 首先获知首访信息的渠道

表9 “是否获知出访信息”与个人结构相关性

新媒体带来了视频终端的多元化,受众接触媒介的模式已不再单一化,通过电脑、手机看电视、读报纸的现象不同程度的存在[2],一般情况下人们在回忆时可能往往强势媒体先入为主,因而对“是否首先通过电视获知出访信息”建立新变量,1表示是,0表示不是,与个人统计变量进行相关分析,试图分析强势媒体与个人结构的相关性,统计结果见表10。数据表示,电视仍然是城市高年龄、低学历、低收入受众的强势媒体,其中文化程度的负相关最强(-.319),性别差异不显著;而在农村,与性别、年龄呈显著相关性,文化程度、收入没有显著影响,电视在农村还有较广阔的天地。

电视作为传统主流媒体尽管受众基础良好,仍然老当益壮,看起来也依旧风光旖旎,但同时也不容置疑的事实是,对一些高学历、高收入、年轻的受众群而言,电视已经处于一种不可无又似乎可以无的尴尬处境,尽管还没有被边缘化,但难逃传统媒体的命运,电视业已逐渐偏离了社会核心群体的生活方式变迁节奏,其信息平台中心的地位正经受严峻挑战。

表10 “是否首先通过电视获知出访信息”与个人结构相关关系

五、结语

随着新媒体的不断发展,媒介形态也经历着大浪淘沙式的变革,传统媒体的何去何从一直是学界业界讨论的重点。通过分析,有以下几点结论和思考:

1.电视的强势传播格局已经改变,其信息平台中心地位渐渐弱化。从接触频次和时间上分析,电视依然是传统媒体中的强势媒体,发挥着信息的主导作用,但在新媒体的冲击下,已不再一枝独秀,随着受众网络化迁移的速度日渐加快,电视的强势地位将加速瓦解。此次调查数据表明,城乡分别有17.6%、8.5%的受众已经不太看电视;电视的稳定接触率和接触时间均呈下降态势,城乡接触时间负差值24.8分钟,看电视时间与收入呈负相关(-.171),这完全改变了之前研究中的收看电视时间与经济水平呈正相关状态[3](P121),城乡受众日均看电视时间92.07分钟,而上网为94.13分钟。新媒体层出不穷的发展带来的传媒生态变化已是不争的事实,农村也不例外。

2.城乡受众对电视内容的偏好同中有异。新闻、娱乐类内容普遍较受欢迎,但农村受众更偏爱娱乐节目尤其是影视剧和软性报道方式的社会新闻,对深度类报道不太感兴趣,对农业节目也不领情;而城市受众对包括硬新闻在内的各类新闻、娱乐节目都较为偏爱,一些分众化的专门频道提供的内容如体育、财经、军事等,也颇受欢迎。这一方面是受众个体差异导致的,另一方面也有电视媒介提供的内容更贴近城市受众的缘故,而在目前的传媒格局下电视在农村还大有作为,这点值得电视人深思。

3.构成受众基本结构的年龄、文化程度、收入、性别等因素对受众的电视分化行为具有显著影响。这一方面体现为高学历、高收入、年轻受众等社会核心群体正渐渐远离传统主流媒体;另一方面表现在接触内容的分化上。各种数据分析表明,高学历、高收入、高年龄、男性受众更关心时政,对时政新闻的偏好农村性别差异尤其巨大,而低学历、低收入、女性群体更偏重于娱乐。这恰好又印证了传播学中的“知沟”理论①该理论假设认为,“随着大众传媒向社会传播的信息日益增多,社会经济地位较高的人将比社会经济地位较低的人以更快的速度获取这类信息,因此,这两类人之间的知沟将呈扩大而非缩小之势。”具体参见:[美]Werner J.Severin,James W.Tankard,Jr..传播理论:起源、方法与应用[M].郭镇之译.北京:中国传媒大学出版社,2006.,对各种政治、社会事务的了解越深,促使受众逐渐培养出参与政治、社会事务的能力与态度,这样又会提升受众的社会经济地位,改变受众的基本结构。

4.城乡受众由于认识结构、能力态度和社会类型的归属不同,电视媒介素养要高于农村受众。在本研究中,受众的认识结构、社会类型等不同程度的影响着传播效果,不仅在于电视选择性注意行为有较大差异,也体现为对于相同的媒介内容导致理解和记忆程度的不同,正所谓“能否获得媒介产生了差别,而从媒介得到什么所产生的差别更大。”[4](P77)

5.在传播节奏不断加快和技术不断更新的全媒体环境下,电视应充分利用传统主流媒体的权威性和公信力,加强受众互动与体验,吸引并培养公民深度参与媒体的能力,逐步建立起公民新闻长效机制。面对网络媒体新势力的不断冲击,电视媒体如何与新媒体的技术优势相融合,改变和完善现有的传受分离状态的传播模式,巩固主流媒体地位,应成为电视人不断探索的课题。

[1]彭月萍,刘伙根.农村受众大众媒介接触与利用研究[J].江西财经大学学报,2009(4).

[2]徐立军,王京.2012年全国电视观众抽样调查分析报告[J].电视研究,2013(2).

[3]方晓红.大众传媒与农村[M].北京:中华书局,2002.

[4][美]韦尔伯·施拉姆.大众传播媒介与社会发展[M].北京:华夏出版社,1990.

TV under New M edia Impacts:Broadcasting Situation and Audience Differentiation——With a Survey of Jiangxi in 2013

PENG Yue-ping

(School of Humanities,Jinggangshan University,Ji′an 343009,China)

The development of internet-based media leads to drastic changes of media forms.Through empirical study methods,this research surveys the urban and rural broadcasting situation and audience structure of TV under impact of new media.It investigates and compares the interrelation between the situation and the structure,and explores the functional intensity and orientation of certain variables in the said mutually-influential relationship.It is suggested that traditional media actively integrate the technological advantages of new media,play its authoritative and credible roles as mainstream media,and thus establish a long-term mechanism for citizen news.

traditional media;TV behavior;urban/rural audience;differentiation;relevancy analysis

J90

A

10.3969/j.issn.1674-8107.2013.06.019

1674-8107(2013)06-0120-07

(责任编辑:刘伙根,庄暨军)

2013-09-17

江西省教育科学“十二五”规划项目“江西城乡受众媒介素养比较研究”(项目编号:11YB073)。

彭月萍(1971-),女,江西安福人,副教授,主要从事受众媒介素养、新闻伦理研究。