超额翻译与欠额翻译认知研究的必要性分析

2013-03-15王杭

王 杭

(中国民航飞行学院,四川 广汉 618307)

一、超额翻译与欠额翻译的研究概述

1976年彼得·纽马克在讨论翻译中的“意义走失”的时候,把“超额翻译”与“欠额翻译”作为一对概念提出,但并未论述导致该现象的原因。[1]80年代末90年代初,国内学者开始研究这一现象,重点集中在定义、原因、以及规避手段三个方面。

就定义而言,国内学者们普遍从奈达的“等值理论”出发,认为“欠额翻译(又称过载翻译)与超额翻译都是在译语中复制与源语信息在语义和语体上的非等值。”[2][3]但如何判定“等值”与“非等值”却鲜有论及。学者们只是从翻译实践出发,根据个人经验进行判定,显然难以令人信服。进而有学者提出以“读者反应论”作为判定超额与欠额翻译的“度”[2][3],而且强调“译语读者反应必须和原语读者在源语环境中对文本信息所可能产生的反应在言内意义、指称意义和语用意义三方面相比较。”[4]但原语读者的反应因人而异,译语读者也是如此,如何比较,则难以解决。正如高圣兵和刘莺所言,“以‘译语读者反应’作为评定欠额翻译与超额翻译的‘能动度’,这种能动性不仅太过主观,而且武断化、简单化。”[1]因此,超额与欠额的判定标准仍未确立。

就原因来说,学者们普遍认为两种文化和语言之间的差异导致了超额翻译与欠额翻译。他们认为在不同文化中,许多词汇具有民族文化内涵和民族色彩,翻译过程中可能超出和丢失某些东西,造成超额和欠额翻译。语言与文化上的差异是相对固定的,但是,同一篇原文,不同的译者会有不同的超额和欠额;即便同一个译者,在不同时段也会对同一篇译文产生不同的超额与欠额。这种多样性的原因又是什么呢?陈卫斌和李丽聪指出“态度严谨双语水平较高的译者也往往可能在翻译过程中不经意或下意识地产生欠额或超额译文。”[2]可见,译者对于超额和欠额翻译是负有责任的,但在现有的研究中,译者方面的原因并未受到足够的重视。

就规避手段来说,其实质就是在语言层面上调整译文,如陈卫斌提出“概略化、具体化、语境增益、归化、加注、音译禁忌等策略”;[3]乐金声的“音译、直译加注;增益;释义;归化”,[5]喻劲梅的“概略化与具体化;语境增益;加注”;[4]陈金中的“释义法,归化与异化,直译与意译有机结合的方法”。[6]徐珺的“音译、直译、意译和直译加注”[7]等。这些策略已经广为人知,但在翻译实践中,却仍旧无法杜绝“超额”与“欠额”现象。甚至在当前翻译行业,这种现象愈演愈烈,许多翻译作品甚至难以称之为“翻译”。

综上所述,现有研究主要存在以下三方面的问题:1.未能确立判断“超额”与“欠额”的客观标准;2.未能解释“超额”与“欠额”呈现多样化的原因;3.未能提出减少超额与欠额翻译现象的核心策略。解决这些问题,需要变换研究角度和途径。

二、超额翻译与欠额翻译的认知研究必要性

信息加工理论认为,人类一切活动都是信息加工的过程,也就是人类对信息的输入、编码、加工储存、提取和使用的过程。因此,翻译研究的认知学派认为翻译不仅是从一种语言到另一种语言的转换过程,而且是译者的心理活动过程,即译者接收原语文本的信息输入,对原语文本进行信息编码、加工和储存,然后提取经过加工的信息,使用这些信息组成译语文本的过程。在这个过程中,必然会出现信息的增多或减少,这就造成了翻译中的超额与欠额。从认知的角度研究超额翻译和欠额翻译,就是要从信息加工的过程入手,分析超额与欠额产生的具体阶段和原因、确立判定信息增多和减少的标准,并解释多样化超额与欠额的成因和追求完美翻译的切入点。

三、超额翻译与欠额翻译的认知研究框架

翻译离不开语言,也离不开译者的思维加工,二者之间存在着必然的联系。语言则是人类思维的外在表征形式,是具体表达;而命题[8]则是人类思维的内在表征形式,是抽象表征。同一个命题可以用不同的语言来表达,也可以用同一种语言的不同形式(如主动和被动,正式和非正式)来表达。人类面临的客观信息是一致的,而对信息进行表达的语言形式则是多样的,这是翻译活动得以进行的基础。翻译过程开始于译者接收原语文本的语言,在理解的过程中获取语义命题和命题的网络层次,然后在表达的过程中把从原语中获取的命题和命题网络层次以译语的语言形式表达出来,这就是译者的基本心理过程。

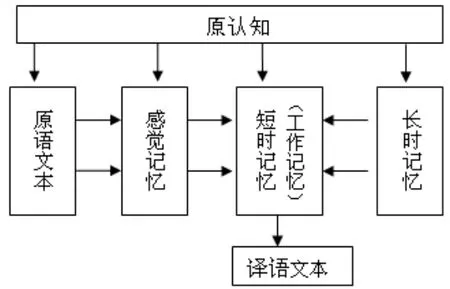

翻译过程就是译者对译文进行信息加工的过程。参与这个过程的译者认知要素包括原认知,感觉记忆,短时记忆(工作记忆)和长时记忆。如下图所示:

狭义的翻译过程始于译者对原语文本进行感觉记忆。感觉记忆是指通过感觉器官对外来刺激进行感觉登记,这种记忆持续时间较短,研究表明视觉登记约持续0.5秒;听觉登记约持续3秒。感觉记忆容易受到外在环境的影响,因此翻译工作者通常需要独立的空间或具备较强的抗干扰能力。信息经过感觉登记,进入短时记忆等待加工,短时记忆持续时间约为 15~20秒,通过重复(如前后文)则可以持续 20分钟。因此,口译工作者往往在翻译完成之后,并不记得自己翻译了什么,即时笔记也往往难做他用。信息进入短时记忆之后,必须和长时记忆中提取的相关信息进行整合,才能加工出新信息。新信息经过有意识的重复储存在长时记忆中,应用到随后的信息加工之中。我们常说,译者需要具备百科全书般的知识,就是指译者的长时记忆中需要存储各种各样的信息;许多译者在开始翻译之前需要查询相关的作者信息或故事背景知识,也是为了存储相关信息,丰富长时记忆。加工过的信息,以译入语语言的形式表述出来,形成译文。整个翻译的过程要受到译者原认知的监督和操控,原认知是指“为完成某一具体目标或任务,依据认知对象对认知过程进行主动的监测以及连续的调节和协调。”[9]译者作为认知主体依据对翻译的认知对翻译过程一直在进行主动的监测,常常体现为设定并及时调整翻译计划,变更翻译策略和修改译文,包括删减或增加部分内容甚至章节。

在翻译过程中,信息在每个阶段都会出现增加和减少的可能。感觉记忆的持续时间较短,信息容易流失;短时记忆必须和长时记忆存储的内容相结合才能进行加工,因此长时储存的内容会造成短时记忆加工的信息内容和量的变化;短时记忆加工过的新信息,如果不经过重复,就会被遗忘,造成信息流失;原认知则直接决定了译者会删除或增加某些信息,如中国译者在翻译西方文学的时候,会选择性地删除一些景物和心理描写,如傅东华翻译《飘》;而西方译者在翻译中国文学的时候却会无中生有地增加性爱描写片段,如伊万·金翻译《骆驼祥子》。

译者作为翻译活动的认知主体,依据自己对翻译的认知,调控自己的翻译目标、进度、计划和修改译文,个性化的多样性超额和欠额翻译随之产生。翻译过程中的信息加工单位是命题,不同的译者会选择不同的语言对同一命题进行表述,如曹明伦使用现代汉语翻译辜鸿铭的The Sprit of the Chinese People,而颜林海则使用文言文,因此语言形式上和文化内涵的差异体现的是译者的风格,而难以作为判断超额与欠额的标准,命题数量的变化理应成为评判标准。

综上所述,从认知的角度对超额翻译和欠额翻译进行分析。可以解决评判的标准,即以命题数量的增减作为超额与欠额的评判尺度;可以阐明多样性超额与欠额翻译的成因,即在翻译过程中信息的增减是无法避免的,既有无意识的丢失和增加,也有主观故意的增删;可以找到减少超额与欠额翻译现象的核心策略,即从译者自身的素质和对翻译过程的监控入手。

四、结束语

从认知的角度把翻译看做一个信息加工的过程,能够探明信息增加或减少的环节,加强对这些环节的监控并进行完善,可以减少超额与欠额翻译的发生,从而产生令人满意的译作。纯粹理论上的消灭超额翻译与欠额翻译是可以的,但在现实的翻译过程中,却无法实现。当然,接受超额翻译与欠额翻译存在的必然性并不意味着无所作为,译者和翻译研究者可以加强对翻译的研究以及提高自身的综合素养。

[1]高圣兵,刘莺.欠额翻译与超额翻译的辩证[J].外语教学,2007,(4).

[2]陈卫斌,李丽聪.非等值:欠额翻译与超额翻译定义刍议[J].福建工程学院学报,2003,(3).

[3]陈卫斌.欠额翻译与超额翻译的界定及规避策略[J].福州大学学报(哲社科版),2004,(1).

[4]喻劲梅.符号学视角下欠额翻译与超额翻译的规避问题[J].湖北师范学院学报(哲社科版),2007,(2).

[5]乐金声.欠额翻译与文化补偿[J].中国翻译,1999,(2).

[6]陈金中.英语习语的欠额翻译研究[J].中国科技翻译,2008,(1).

[7]徐珺.文化内涵词-翻译中信息传递的障碍及其对策[J].解放军外国语学院学报,2001,(2).

[8]王瑞明,莫雷,李莹.知识表征的新观点——知觉符号理论[J].心理科学,2005,(3).

[9]Flavell,J.H.,Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive- developmental inquiry [J].American Psychologist,1979,(34).