定义中国大学英语教学中的“自主”

2013-02-08瞿冬梅

瞿冬梅

(大连民族学院外国语言与文化学院,辽宁大连 116605)

自从《大学英语教学要求》(2007)[1]颁布以来,大学英语教学改革在31所改革重点示范院校的带领下紧锣密鼓地开展着。这一中国英语教学史上的革命引起了国家有关领导的密切关注,也使得大学英语教学得到了所在院校和教育主管部门空前的重视。改革的一大亮点就是通过于计算机和课堂的教学模式提高学生的自主学习能力。面对中国大学生自主学习能力较为低下这一事实[2-4],国内众多英语教育研究者也纷纷献计献策,试图解决这一问题。为此,笔者仔细研读了国内外大量关于学习者自主方面的文献,认为要想在我国提高大学生的自主学习能力,必须首先从理解“自主”的概念入手。经研究发现,国内英语教学界对于“自主”的定义多是直接采用国外某一学者的权威概念。自主,这一源于西方的概念,在引进中国后需要根据中国的具体情况进行内化。在英语还是外语的中国,在大班型授课近期还很难改变的今天,在传统的教师观和学生观还未彻底更新的情况下,在改革后新的教学模式下,重新定义中国大学英语教学中的自主成为中国英语界的教师和研究者必须解决的问题。本文试图在总结、评析前人对于“自主”定义的基础上,结合中国具体国情,重新对中国大学英语教学中“自主”的含义进行阐释。

一、国内外学者对“自主”的定义

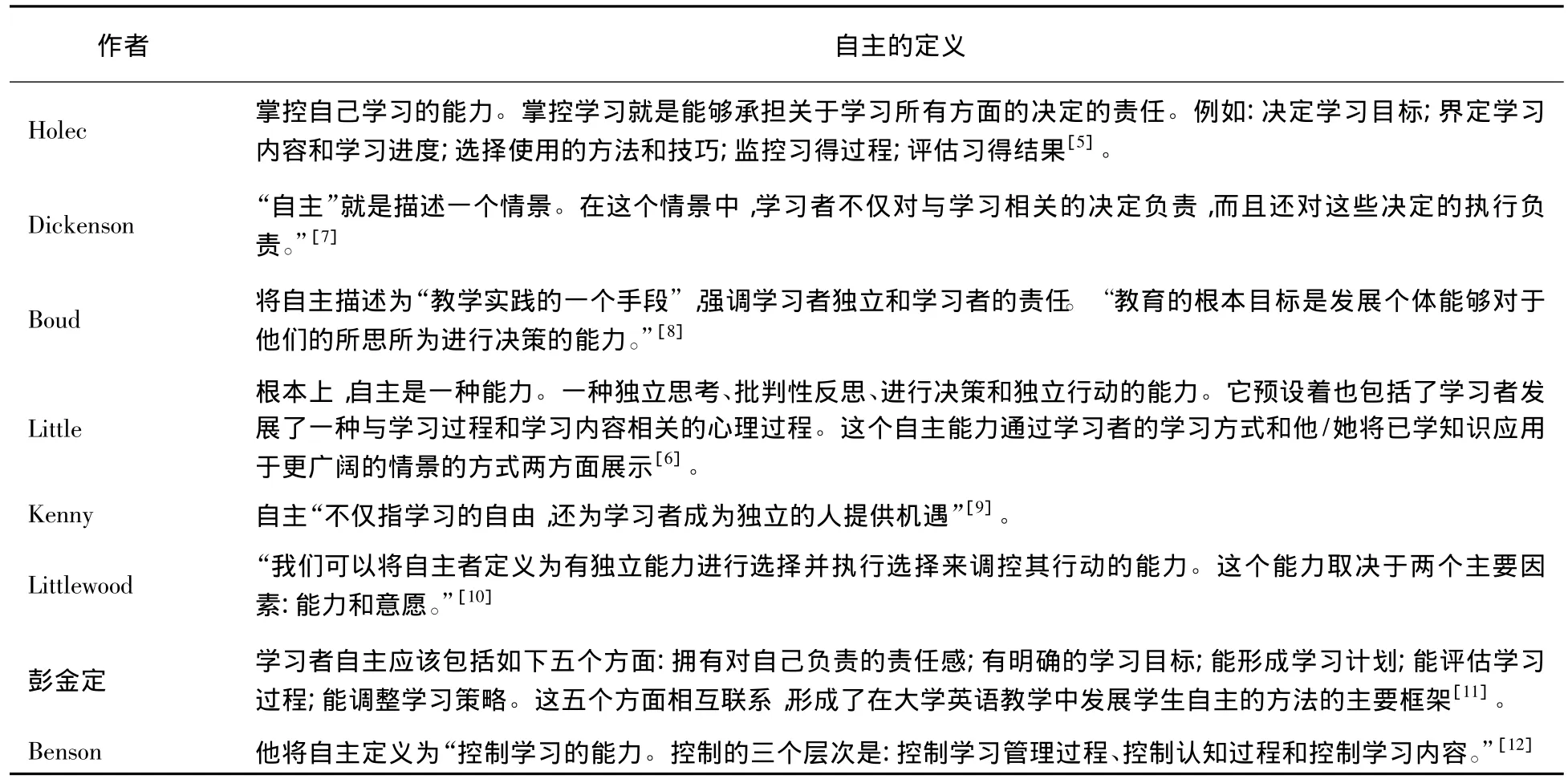

自从Holec[5]提交给欧洲委员会最早关于在语言学习上自主的报告以来,在语言教学界关于自主的研究就日益繁荣起来。那么,究竟什么是自主呢?尽管它是英语教学研究的“热门词汇”[6],然而也招致了很多讨论。它是个多侧面的术语,不同研究者曾从不同角度对它进行定义。表1列出了被引用最多的几个定义:

表1 自主的定义

Holec的定义是被引用最广泛的一个。他将自主描述为“一种在特定情境下表现出来的能力,不是个体在那种情景下表现出的行为……。说一个学习者是自主的就是说他能控制他自己的学习过程,除此之外,别无其他。他制定的所有关于学习的实际决定都与他拥有的能力相关,但还必须与此相区别”[5]。他关注的是能力的技术方面,涉及到语言学习整个过程的决策。对他而言,自主是一种能力而非行为。

Dickenson将自主描述为一种情景。与Holec相似,他也强调了学习者在决策方面的责任,但与Holec的不同之处在于,他强调了决策的执行。

Boud强调了自主的教育侧面。他的定义和Holec的区别不大,两者都强调了学习者的责任。但Boud将自主等同于独立,这也反映了早期自主定义的典型特征。

Little和Kenny都将自主视为个性特点的一部分。他们的定义的区别在于Little也同样将它看作包含控制学习者进行有效学习管理的认知过程的一种能力,而Kenny已经开始认识到自主的政治性。

Littlewood将自主不仅看作一种能力,更是一种行为。对他而言,只是拥有自主的能力是不够的,他也同样需要动机和信心来承担做出决策的责任。另外,他还把情感因素考虑在内。

彭金定将自主定义为它所涉及到的一系列技能,而Benson赞同自主作为控制的政治层面。

近些年来,国内的一些学者也尝试着结合中国英语教学的特点,对自主进行重新定义。例如,徐锦芬将自主区分为狭义的自主(学会学习)和广义的自主(学会解放)。她认为:在我国英语教学环境下大学英语自主学习能力应该涵盖五个方面的内容:(1)了解教师的教学目的与要求;(2)确立学习目标与制定学习计划;(3)有效使用学习策略;(4)监控学习策略的使用情况;(5)监控与评估英语学习过程[13]8-11。卫芳菊将自主理解为一种学习机制和学习模式[14]。

因此,从上述自主的定义来看,在语言教学中,“自主”一词至少应用在五个不同的方面[23]1:

(1)用于学习者完全依靠自己学习的情景;

(2)用于可被学习并应用于自我管理式学习的一系列技巧;

(3)用于被教育机构压抑的内在的能力;

(4)用于学习者对他们的学习负责的实践;

(5)用于学习者决定他们的学习方向的权利。

Benson将前人对于语言学习上自主的定义分成三个层面:技术层面、心理层面和政治层面。从学习者自主的“技术”层面来看,这个概念仅仅被定义为在教育机构框架外没有教师干预进行学习语言的一种行为;“心理”层面讲自主定义为一种能力,一个表示态度和能力的构念,它使得学习者能够为他们自己的学习承担责任。最后,“政治”层面的学习者自主将其定义为控制学习过程和学习内容[15]19。

显然,上述三个层面的自主反映了语言教学的历史和趋势。笔者认为他们是一个连续体,从教育对于人类社会的适应作用到变革作用的连续体。如果没有首先通晓一些技术自主所要求的学习策略,发展到心理层面所要求的语言学习的建构能力,学习者就不可能在未来社会中承担重要的政治角色。

二、对“自主”的重新定义

基于对上述自主概念的理解和对中国当前大学英语教学现状的思考,笔者倾向于建构主义的心理层面的自主。这一层面的自主认为自主学习中心是促进自主的手段之一[15]23。而自主学习中心是改革后新教学模式的体现。同时笔者认可社会意识层面对于个体实施自主的种种限制,尤其是在以集体主义和崇尚教师的权威地位的中国。同时,笔者承认学生在从依靠教师到依靠自己的自主的初级阶段需要接受策略方面的培训。

另一个促成笔者的自主定义的关键因素是关于自主、独立和相互依存关系的阐述。早期的自主与“独立”相联系,这在早期的自主定义和技术自主的概念中可见一斑。自主与独立通常被用作近义词。然而,后来研究者发现单纯强调独立学习也许会忽视学习的社会特征。因此,在20世纪90年代,在有关自主的研究中,出现了从“独立”向“相互依存”转化的现象。“自主包含相互依存的概念,即在社会情境下对自己的行为负责,能够与他人合作并建设性地解决问题。”[16]

Boud也强调了“相互依存”的重要性。“甚至在以独立为目标的时候,在独立的低级阶段也不可避免的要依靠权威获取信息和指导。因此,相互依存是行动中自主的关键组成部分。从依靠到相互依存的转化经常被刻画成从依靠、到反依靠和独立到相互依存逐渐转化的过程。”[17]

笔者认为“独立”和“相互依存”其实也不是完全矛盾的。因为“成熟的自主需要情感上的独立——脱离连续的、强制的安慰和赞许——和手段上的独立,能够伴随人的需要的变化而变化。同时,个体也必须有相互依存的意识,认识到一个人不可能只从社会结构中受益而不为其做贡献。个人权利也必然伴随着社会责任。”[26]“相互依存”在教学中的具体表现为与老师和同学的合作。

笔者依据如上三个方面。先前的研究者对自主的定义,Benson[15]23的自主三个层次的框架和Kohonen[16],Boud[17]和 Chickering[18]对于“独立”和“相互依存”的阐释,结合中国当前的大学英语教学现状,将“自主”定义为学习者在课堂内外独立并合作地执行他们的学习任务的能力。

这个定义有如下四层内涵:首先,教育者和学习者都应该意识到学习者对于学习的责任;其次,学习者应该获得指导逐渐形成自主学习能力;再次,学习者能够在必要的时候向老师和同伴求助;最后,自主学习的培养和表现不仅在课内,而且在课外。

这样界定“自主”的意义在于如下几个方面。

其一,它强调了要想提高学习者自主,首先要从提高教育者和学习者的自主意识开始,让他们懂得学生要对自己的学习过程和结果负责。相信学生有这样一种潜在的、待开发的能力,这样就能给学习者、教师以及教学主管部门提供信心,有了这样的信心,他们才会采取更有利于自主的行为。

其二,这种能力是逐渐养成的,在需要的时候,这种能力可以转化成行为,但在通常情况下以隐性的方式存在。这种能力的获得不是一朝一夕完成的。在教师中心论还广泛存在的今天,中国的学习者要想成为独立的学习者还会遇到很大困难,甚至是阻力,还需要漫长的过程。

其三,自主的最初和最终表现形式是学习者获得独立学习的能力。独立学习并不是单纯指学习者要单独地不借助于任何帮助完成学习任务,而是指学习者有独立思考和行为的能力。毕竟学习者是社会的个体,个体和个体之间存在着千丝万缕的联系。很多任务只有通过与他人的合作才得以完成。这在学校环境下,就表现为学生与老师和同学之间的关系。很多研究也表明教师在提高学习者的自主学习能力中发挥着重要的作用[19-20],关于学习者之间的相互影响,国内已经开始有人关注。事实上,如何利用好教师和同伴等外在因素促进学习者自主是很值得研究的问题。

其四,中国的研究者大多注重如何利用课堂教学提高学生的自主学习能力,改革后很多学校缩减了大学英语教学的学时。笔者所在学校大学英语课程第一学期和第四学期的课时从每学期16学时缩减为12学时。相反,学生课外时间利用计算机学习英语的机会增多了,自主学习机房从星期一到星期五的每天晚上和周末时间都开放。那么,如何利用课外时间来提高学生的自主学习能力成为所有教育者都应该关注的问题。笔者所在学校增加了学生课外英语选修课的比例,提供机会鼓励学生进行网络自主学习,举办丰富多彩的业余英语活动来激发学生学习英语的兴趣。但如何协调好学生的课内和课外学习是亟待研究的课题。

综上所述,将“自主”定义为“学习者在课堂内外独立并合作地执行他们的学习任务的能力”,这是“自主”这一概念在我国的大学英语教学中的具体化,它有利于广大英语教学研究者和教师把握我国英语学习者的特点,切合实际,有的放矢地进行研究和教学。它既承认了培养学习者的自主学习能力在中国大学英语教学中的可能性,又为这一能力的培养的长期性和艰巨性提供了依据,从而鼓励全体英语教师在踏踏实实的工作中逐渐提高学习者的自主学习能力。

[1]教育部高等教育司.大学英语课程教学要求[M].北京:外语教学与研究出版社,2007.

[2]徐锦芬,彭仁忠,卫平.非英语专业大学生自主性英语学习能力调查与分析[J].外语教学与研究,2004(1):64-68.

[3]胡阳,张为民.大学英语学习者使用元认知策略的能力[J].外语教学,2006(3):59-62.

[4]朱红梅,徐康.非英语专业大学本科生英语自主学习能力问卷调查与分析[J].中南民族大学学报,2007(4):175-177.

[5]HOLEC H.Autonomy and Foreign Language Learning[M].Council of Europe,1981:3.

[6] LITTLE D.Learner Autonomy.1:Definitions,Issues and Problems[M].Dublin:Authentik,1991:4.

[7]DICKENSON L.Self- instruction in Language Leaning[M].Cambridge:Cambridge University Press,1987:11.

[8]BOUD D.Moving Towards Autonomy[C]∥ BOUD D .Developing Student Autonomy in Learning.London:Kogan Page,1988:17-18.

[9] KENNY B.For More Autonomy[J].System,1993(4):436.

[10]LITTLEWOOD W.The development of Learner Independence in Language Learning[M].Bangkok:King Mongkut’s Institute of Technology Thonburi,1996:428.

[11]彭金定.大学英语教学中的“学习者”问题研究[J].外语界,2002(3):16.

[12] BENSON P.Teaching and Researching Autonomy in Language Learning[M].Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press,2005:47.

[13]徐锦芬.大学外语自主学习理论与实践[M].北京:中国社会科学出版社,2007:8-11.

[14]卫芳菊.大学英语教学中学生自主学习能力的培养[J].河北师范大学学报,2011(10):22.

[15]BENSON P.The Philosophy and Politics of Learner Autonomy[C]∥BENSON P,VOLLER P .Autonomy and Independence in Language Learning.London:Longman,1997.

[16]KOHONEN V.Experiential Language Learning:Second Language Learning as Cooperative Learner Education[C]∥DAVID NUNAN.Collaborative Language Learning and Teaching.Cambridge:Cambridge University Press.1992:19.

[17]BOUD D.Moving Towards Autonomy[C]∥BOUD D.Developing Student Autonomy in Learning.London:Kogan Page,1988:29.

[18]CHICKERING A W.Education and Identity[M].San Francisco:Jossey- Bass,1969.

[19]高曼利.论教师自主学习观点与能力的构建[J].中国成人教育,2008(8):80-81.

[20]孙丙堂.与自主学习相适应的大学英语自主教学模式的构建[J].山东外语教学,2008(1):52-56.

(责任编辑 王莉)