民族社区分类与包容性社区文化建设的政策取向

2013-02-08赵巧艳

赵巧艳

(1.广西师范大学漓江学院,广西 桂林 541006;2.中南民族大学民族学与社会学学院,湖北武汉 430074)

民族社区文化不仅是民族社区精神文化的载体,也是民族社区经济、社会发展的表征,对于加强社区成员的社区认同感和凝聚力,战胜贫困、实现社区发展起着关键作用[1]。随着中国人口流动与城镇化进程的加速,以及婚姻关系中民族鸿沟的淡化,民族社区的数量将会增加,而且民族社区的构成也会更加复杂,从而给社区文化建设上带来新的挑战。从中国当前民族与文化对应的关系来看,汉族的主导文化①主导文化并不意味着它已经完全取代了其他的文化形式,而只是说在所有功能性的文化形式中,主导文化的地位与优势是最强的。在汉族人口中依然保留有传统文化的身影,如传统祭祀、传统戏曲等,只是说它们的影响力已经非常微弱。已经基本完全现代化,而少数民族则还在一定范围内保留了民族传统文化的基因。作为社区管理的一项重要职能,社区文化建设需要兼顾全体成员的多元文化需求,换言之,社区文化建设中应该注重文化的包容性。对民族社区而言,社区文化的包容性建设显得更为紧迫和重要,这也是民族社区实现和谐与可持续发展的一个重要前提。在中国社区管理依然处于政府主导的阶段,包容性民族社区文化建设也是对政府社区管理政策的一种考验与挑战。为了应对这种挑战,在广泛和普遍意义上构建民族社区分类体系又是其中一个基础性的条件。本文以现有社区分类方法为参照,结合民族社区的特征,从族群和文化两个维度区分了五种类型的民族社区,并详细探讨了不同类型民族社区中包容性社区文化建设的政策取向。

一、民族社区的分类体系

现有关于民族社区分类的研究重点突出了社区的民族性。如周传斌和马雪峰借鉴戴维·波普诺的“社会设置”概念构建了北京回族寺坊社区地理——居住、宗教——教育、经济——职业和家系——婚姻三位一体式的立体结构形式[2];杨文炯和张嵘提出了西北四城市回族社区的五维一体社会结构:围寺而居的地缘结构、经堂教育结构、族内——教内婚姻结构、经济——行业结构、寺坊自我管理结构[3];罗阳将西双版纳傣族农村社区分为城市化转变型和城市化发生型两种[4]。然而上述研究主要针对单一少数民族主导的社区,不具有广泛意义上的普适性,而且不同分类之间也缺乏明确的分类准则用来对比分析。因此本文尝试在社区分类的基础上构建更具普遍意义的民族社区分类体系。

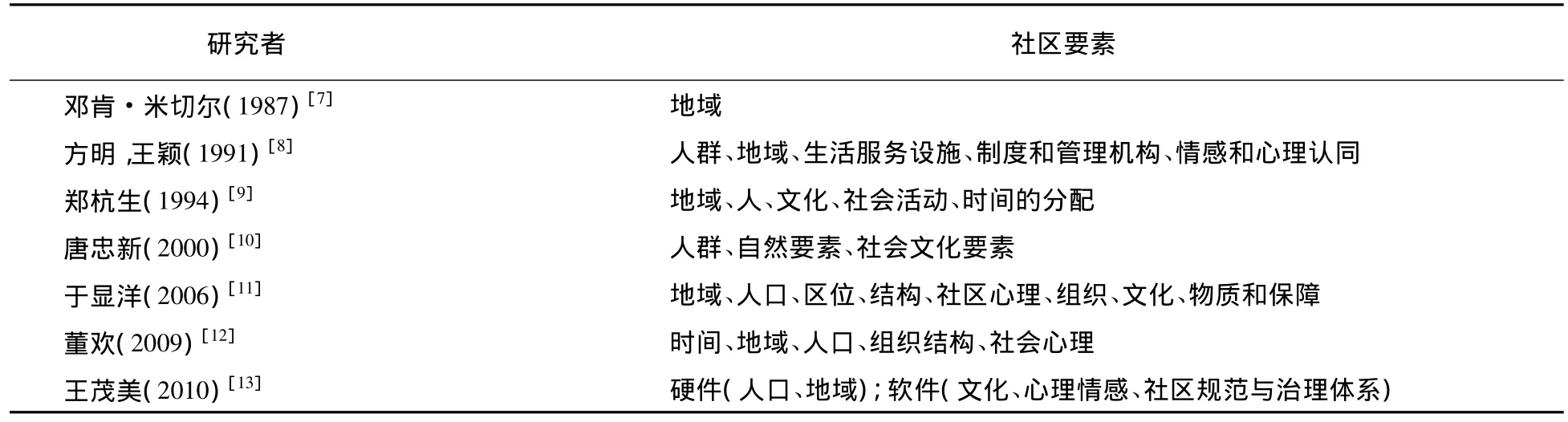

现有研究指明了社区内涵特征中所包含的3个关键构成要素——地域、成员和文化,见表1。然而在社区分类上似乎这3个要素并未得到实际体现,而是根据研究目的不同提出了一些互不关联的社区分类体系,如资源村组织集中型社区、资源社会分散型社区、资源集体和农户双重控制型社区分类[5];小康居住型、旧有居住型、高级商住型、排屋别墅型和撤村建居型社区分类[6];纵向分类社区(传统社区、发展中社区、现代社区)和横向分类社区(法定社区、自然社区、专能社区)分类[4]等。

表1 关于社区构成要素的不同观点

事实上,社区构成上的3个关键要素完全可以作为构建更具普适性社区分类体系的基本维度,并为民族社区分类体系的构建提供参考借鉴。民族社区是建立在民族识别和民族分野基础之上,以少数民族社会成员为主体的,以民族社会成员的共同的地缘和紧密的日常生活为基础的民族区域性社会[14];从“社区”概念和构成“社区”的基本要素看,以少数民族为主体构成的小型社会,其实质就是“社区”,可以用“民族社区”进行概括[15]。把民族社区分解为民族与社区的有机结合可以进一步将社区分类的基本维度简化为2个——族群和文化。地域要素在民族社区内的作用虽然同样存在,可是远没有族群和文化属性的影响大,而且很大程度上民族社区的地域特征也可以借助族群与文化得到体现(如一些城市中的回民社区与主要回族聚居地的社区结构非常相似,在社区主导文化上也大同小异)。少数民族社区还具有血缘和宗教信仰要素[13],而且社区内族群地位的高低与族群人口的数量成正比关系①此处借用了马戎的观点,他在界定主流民族或主流族群时指出:“在一个多族群的国家或地区在政治、经济领域里占据主导地位的族群,在绝大多数情况下,它也是人口占多数的族群。”(马戎著,《民族社会学——社会学的族群关系研究》,北京大学出版社,2004:490)。。作为以一定的地缘、血缘和宗教信仰为基础的社会生活共同体,在地域基础上体现的民族性无疑是民族社区区别于普通社区的最根本性标志之一。社区的概念是一个文化的范畴[16],“民族”定义中“稳定的共同体”也包含了“共同的语言、传统文化、民族心理素质、民族认同”等特征要素[17],而且这些要素只有在文化的框架内才能得到理解。

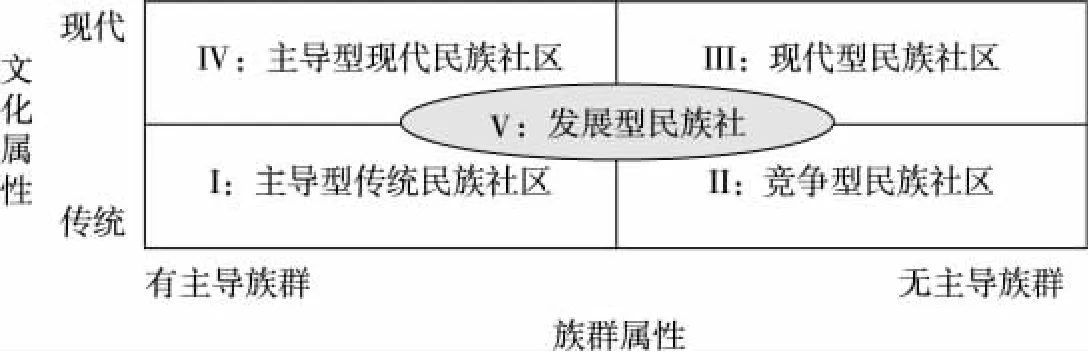

当前,纯粹的单一族群的民族社区已经难觅踪迹,多民族杂居的民族社区成为一种常见现象,只是社区内不同族群的地位和影响力高低存在差异。为了区分和体现这种族群特征,本文采用是否有主导族群来对民族社区的族群分类维度进行细分。从文化的角度分析,在普遍意义上,民族社区的文化类别主要表现为现代文化与族群传统文化的配置差异,或者不同族群、甚至同一族群内部不同群体(如老年人与青年人)对现代文化与传统文化的偏好异同,以及由此引发的两种类型文化对社区文化市场与文化政策的竞争,因此民族社区的文化属性可以细分为现代和传统两个维度。从而构建出如图1所示的民族社区分类体系。

主导型传统民族社区(象限I)中存在主导族群,而且主导族群比较推崇民族传统文化。因此虽然存在其他的文化需求,但在文化形态上却通常以主导族群传统文化占优的方式呈现,在文化政策的争夺中主导族群的传统文化也占据优势地位。这种类型的民族社区在一些少数民族聚居的农村和民族文化影响特别深远的城市民族社区中比较多见。竞争型民族社区(象限II)内不存在主导族群,而且社区内不同的族群又都对本民族的传统文化感情深厚。当前,中国民族传统文化普遍面临严峻的生存困境,因而政府的资金投入和政策优惠扮演了传统文化生存与发展的“救世主”角色。所以,此象限的“竞争”主要是指各民族为本民族的传统文化地位而在有限的公共资金与政策资源上展开争夺,而不是与现代文化在市场上的竞争。这一类型的民族社区主要分布在经济落后地区少数民族结合地带的乡镇和农村。现代型民族社区(象限III)虽然也没有主导族群,可是所有的族群都偏爱现代文化,相当于民族社区内已经没有多少传统文化的内容。这种类型的民族社区在多民族聚居的城镇中数量较多②回族是中国少数民族中人口较多、民族特色鲜明的一个民族,可是杨文炯和张嵘的研究表明城市回族社区的社会结构已经发生了深刻的变迁,并且产生了重大的文化影响,从而在根本上动摇了回族社区存在的根基。最后的结果是传统回族社区五维一体结构的解体与大众文化的“侵入”,文化失范与社会越轨行为层出不穷以及新生代的文化认同严重弱化与文化归属感的丧失。(见参考文献[3])。,少数民族结合地带的乡镇和农村也较为常见。而且,这也是经济发展导致的民族差别逐渐缩小后的一种主要民族社区类型,或者说代表了民族社区未来的发展趋势。主导型现代民族社区(象限IV)与主导型传统民族社区(象限I)结构相似,不同的是前者的主导族群钟爱现代文化。从民族社区的定义与实际现状来看,这是目前城市(县城)和乡镇民族社区中最为常见的一种类型,而且经济越发达的地区,民族社区越呈现出这一特征。前述四种民族社区基本可以囊括中国目前所有类型的民族社区,可是民族社区是一个发展演化的过程,因此还有可能存在某种过渡类型的民族社区,即第V象限的发展型民族社区。发展型民族社区最终会演变为其他四种类型民族社区中的一种,可是在中国城市化进程不断推进、但有还没有实现最终城市化目标之前,发展型民族社区依然有一定的存在空间。如民族地区城镇扩张导致少数民族农村社区的消失或合并,在尚未达到稳定结构之前,那些消失或被合并的农村社区在文化需求上将有可能同时存在两种相反的诉求——老人仍然对民族传统文化有感情,而年轻人则衷情现代文化,但短期内双方都没有能力占据绝对上风。

图1 民族社区的分类体系图

二、民族社区包容性文化建设的政策取向

文化包容性发展是在经济包容性增长基础上提出的一个概念,是指一个国家、地区或民族的文化供给中,现代文化与传统文化能够共同存在,共同发展,享有同等的发展机会[18];而实现文化的包容性发展离不开宏观文化产业政策的协同[19]。虽然不同类型和影响力的民族文化在大众生活中的普及程度高低不同,可是任何一种文化都不应该被剥夺发展的权利,在民族社区文化建设上也应体现这一原则。作为国家文化构成上的一个基本单元,民族社区文化的包容性对保障社区的民族和谐与文化共存也有着极为重要的基础性意义。构建以确立求同存异、多元共生的价值理念为前提,以建设社会主义核心价值体系为根本,以建立和完善社区公共文化服务体系为保障的和谐社区文化,是中国少数民族散居城市多民族社区建设的关键[20]。然而,市场经济条件下,政府在社区文化建设中起主导作用已是一种国际共识[21];政府主导型的民族社区管理模式是经济、国家、社会、民族等四重因素共同作用的结果[22]。因此,包容性民族社区文化建设离不开政府的主导和深度参与,而且不同类型的民族社区适合实施不同的政策取向。

(1)对主导型民族社区(包括传统型和现代型),政策支持的重点是占优势的文化类型。发展最终以文化概念来定义,文化的繁荣是发展的最高目标[23]。主导型民族社区中,主导族群的文化倾向已经奠定了社区文化发展的基本方向,因此社区文化建设的政策也应该符合社区大多数成员的选择,只有这样,政策才能扮演民族社区文化发展中“锦上添花”的角色,也能最大程度地调动社区成员文化建设上参与的积极性和主动性。

(2)对竞争型民族社区采取“无为而治”的方针,尊重文化演变的自然规律。竞争型民族社区中任何一个族群传统文化都在市场争夺中无力抗衡现代文化的冲击,这种竞争性体现的只是一种小范围和低水平的竞争方式。文化有其自然的演替规律,文化的包容性并非是文化政策资源的绝对平均分配,而是在公平的基础上一种讲究效率的相对均衡配置。因此,在多种族群传统文化竞争结局不明朗的情况下,政策的取向应该尊重文化演变的自然规律,以“无为而治”的态度不偏向地分配政策资源,让时间来决定传统文化的胜利者。

(3)在现代型民族社区中,适度配置民族传统文化的内容,建设社区文化融合平台。虽然现代文化的统治地位已经渗透到社区文化的每一个角落,可是传统文化全部消失的结局也是不可想象的。作为肩负传统文化传承与发展重要职责的公共政策,还是应该在现代型民族社区中适度配置民族传统文化的内容。通过建设现代文化与传统文化融合平台的方式,提供两种文化相互学习、相互借鉴的机会,同时还可以作为民族社区文化遴选与社区文化政策定位的一种辅助决策手段。

(4)对发展型民族社区,应尽快明确社区发展的目标类型,减少无谓的资源浪费。发展型民族社区只是一种过渡形式的民族社区类型,不仅在社区文化建设上没有定型,其他配套的社区治理措施也都缺乏统一性和一致性,因此在社区建设与发展上需要更多的资源投入。此时的社区文化政策应保持一种克制的态度,尽量降低无谓的资源浪费。只有当社区发展的目标类型明确之后,社区文化建设的资源投入才能取得最佳的效率和效果。

三、结 语

民族社区,尤其是城市民族社区数量的增加已是一个不可回避和逆转的趋势,伴随民族社区数量的增多,对民族社区文化建设的要求也不断提高。可是当前中国的民族社区管理水平严重不足,城市民族社区治理存在总体上的落后性、文化上的复杂性、资源上的依赖性、工作上的行政性、政策上的滞后性等多种不足[24];农村民族社区则存在公共服务设施建设滞后、公共信息服务中民族特色不突出、社区公共教育服务基础薄弱和教育方式与运作机制欠缺等缺陷[25]。因此,注重民族社区文化的包容性,并采取有效的政策措施是构建和谐民族社区、实现民族社区可持续发展的一个重要手段。借鉴社区构成要素的主要观点,从族群和文化两个维度构建了新的民族社区分类体系,并在文化包容性发展指导思想下探讨了不同类型民族社区适合采取的差异化政策取向。这样的的研究提供了理解包容性民族社区文化建设重要性及其针对性措施的一个新视角,对其他民族社区管理(治理)的相关理论与实践也具有一定的借鉴意义。

[1]张金鹏.多民族地区乡村民族社区发展研究[J].云南民族大学学报:哲学社会科学版,2005,22(1):49-52.

[2]周传斌,马雪峰.都市回族社会结构的范式问题探讨——以北京回族社区的结构变迁为例[J].回族研究,2004(3):33-39.

[3]杨文炯,张嵘.城市回族社区结构的变迁及其文化影响——以西北地区的城市回族社区为个案[J].西北第二民族学院学报:哲学社会科学版,2008(3):5-10.

[4]罗阳.社会转型期的发展中社区类型探析——以西双版纳傣族村为例[J].江苏行政学院学报,2007(2):66-71.

[5]朱新山.中国乡村社区的结构形态与组织创新[J].毛泽东邓小平理论研究,2005(12):18-24.

[6]杨张乔.我国城市社区结构和治理的人文区位学分析[J].社会科学,2006(7):72-80.

[7]邓肯·米切尔.新社会学辞典[M].蔡振扬,译.上海:上海译文出版社,1987:51.

[8]方明,王颖.观察社会的视觉——社区新论[M].北京:知识出版社,1991:5.

[9]郑杭生.社会学概论新修[M].北京:中国人民大学出版社,1994:357 -364.

[10]唐忠新.中国城市社区建设概论[M].天津:天津人民出版社,2000:13.

[11]于显洋.社区概论[M].北京:中国人民大学出版社,2006:31-33.

[12]董欢.和谐社会视野中的我国城市社区建设研究[D].北京:中央党校,2009:32-33.

[13]王茂美.村落社区视野下的少数民族政治认同研究[D].上海:上海复旦大学,2010:55-57.

[14]岳天明,高永久.民族社区文化冲突及其积极意义[J].西北民族研究,2008(2):52-61.

[15]刘薇琳,侯丽萍.关于少数民族社区教育的思考[J].云南民族大学学报:哲学社会科学版,2004,21(2):48-52.

[16]埃弗里特·罗吉斯,拉伯尔·伯德格.乡村社会变迁[M].王晓毅,译.杭州:浙江人民出版社,1988:160-161.

[17]王希恩.民族国家与过程[M].兰州:甘肃人民出版社,1998:17.

[18]赵巧艳.文化包容性发展:理论与对策[J].长白学刊,2011(6):137-141.

[19]赵巧艳.文化产业政策与文化包容性发展的协同[J].探索,2012(2):118-122.

[20]蒋连华.关于我国少数民族散居城市多民族社区建设的思考[J].中央社会主义学院学报,2010(1):84-87.

[21]高向东.国际化大都市社区文化管理的共同特征[J].社会,2000(6):13-14.

[22]单菲菲.西北城市多民族社区管理模式探究——以新疆伊宁市为例[J].城市发展研究,2010,17(11):66-81.

[23]联合国教科文组织.文化政策促进发展行动计划[R].1998.

[24]徐铜柱.民族地区城市社区治理:特征、困境及对策[J].理论导刊,2007(5):57-59.

[25]胡阳全.我国农村民族社区基本公共服务问题研究[J].云南民族大学学报:哲学社会科学版,2010,27(6):64-67.

(责任编辑 王莉)