格列美脲联合二甲双胍治疗2型糖尿病的疗效探讨

2013-02-06吴爱芹

吴爱芹

江苏省宿迁市中医院,江苏宿迁 223900

在目前,糖尿病还没有确切的根治方法,在临床上属于慢性的终身性疾病,主要的缓解措施是对患者的血糖进行控制。然而,在对患者的血糖进行控制的过程中,也经常出现低血糖疾病,这对患者的临床治疗效果造成了不良的影响。 在药物治疗中,格列美脲的服用较为简单,且具有较高的安全性,低血糖发生率较低。而二甲双胍作为一种降糖药物,也不会增加患者的胰岛素水平[1]。为探讨分析格列美脲联合二甲双胍治疗2 型糖尿病的临床效果,该次研究中,该院对 2012 年 5 月—2013 年 5 月期间 80 例 2型糖尿病患者进行分组研究,实验组采用格列美脲联合二甲双胍进行治疗,效果显著,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

该次临床研究主要以该院收治的80 例2 型糖尿病患者为研究对象。 其中男50 例,女30 例,男性患者年龄范围为18~76岁,平均年龄为51 岁,女性患者的年龄范围为42~77 岁,平均年龄为57 岁。 病程为 2~11 年,平均病程为 6 年。 采用随机分配的原则,将所有患者分成对照组和实验组,每个组别各25 例。

1.2 纳入标准

①患者经诊断均符合糖尿病的诊断标准。 ②患者经过临床分型确认为2 型糖尿病患者。 ③患者在治疗过程中均接受相关的治疗方法。 ④患者均配合相关安排。

1.3 排除标准

①患者具有格列美脲或者二甲双胍的禁忌证。 ②患者资料记录缺失。

1.4 治疗方法

两组患者在治疗方法上均落实常规的治疗措施,包括降压、降脂、运动治疗以及饮食治疗。

1.4.1 对照组治疗方法 对照组患者在常规治疗措施的基础上加用二甲双胍进行治疗,药物的剂量为0.5 g/次,3 次/d。连续服用8 周。

1.4.2 实验组治疗方法 实验组患者在常规治疗措施的基础上加用格列美脲联合二甲双胍进行治疗, 其中二甲双胍的剂量和服用与对照组患者一样,格列美脲的服用剂量为1 mg/次,服用时间点位早餐的前0.5 h,服用方式为口服,服用1 次/d。 服用期间需要结合患者的血糖水平对剂量进行控制, 最大服用量需要控制在6 mg/d 以下。 连续服用 8 周。

1.5 观察指标

对两组患者治疗前后的 FBG、HbAlc、PBG、BMI、SBP、DBP 以及TG 进行检测,其中对于血糖的检测主要使用葡萄糖氧化酶法进行检测,对于HbAlc 的检测则采用液相色谱法进行检测。

1.6 统计方法

采用SPSS17.0 软件对数据进行统计学分析和处理, 计量资料采用t 检验。

2 结果

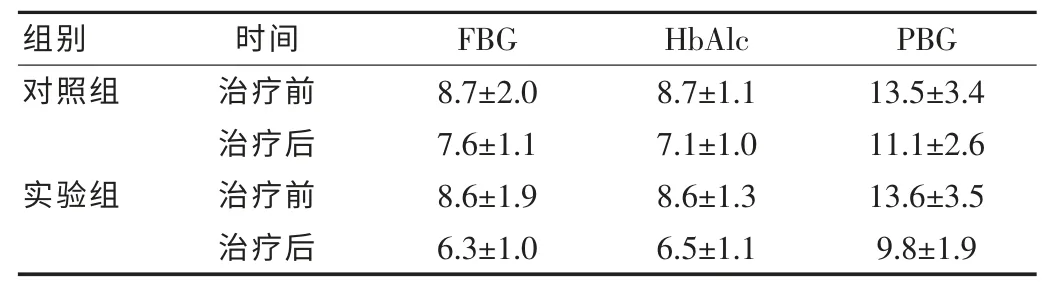

2.1 两组患者治疗前后FBG、HbAlc 以及PBG 比较情况

两组患者在经过相应的治疗后,FBG、HbAlc 以及PBG 水平均明显下降, 然而实验组患者的改善程度则明显高于对照组患者,差异有统计学意义(P<0.05)。两组患者在治疗前,FBG、HbAlc以及PBG 的水平比较不具有显著差异无统计学意义 (P>0.05)。见表1。

表1 两组患者治疗前后FBG、HbAlc 以及PBG 的比较情况(±s)

表1 两组患者治疗前后FBG、HbAlc 以及PBG 的比较情况(±s)

组别HbAlc PBG时间FBG对照组实验组治疗前治疗后治疗前治疗后8.7±2.0 7.6±1.1 8.6±1.9 6.3±1.0 8.7±1.1 7.1±1.0 8.6±1.3 6.5±1.1 13.5±3.4 11.1±2.6 13.6±3.5 9.8±1.9

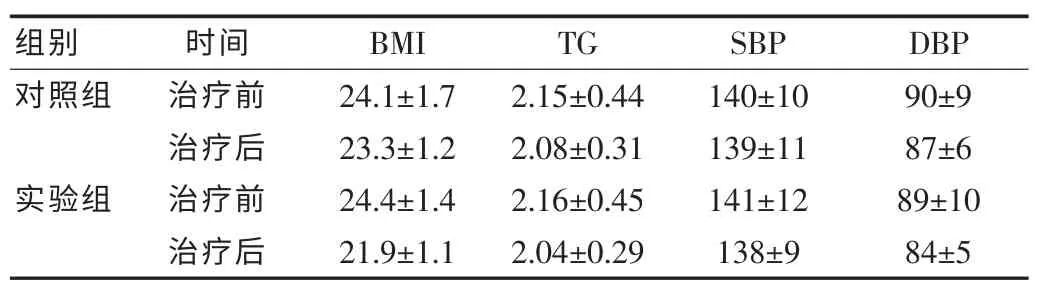

2.2 两组患者治疗前后BMI、TG、SBP 以及DBP 的比较情况

两组患者在BMI、TG、SBP 以及DBP 的治疗前后比较,见表2。

表2 两组患者治疗前后 BMI、TG、SBP 以及 DBP 的比较情况(±s)

表2 两组患者治疗前后 BMI、TG、SBP 以及 DBP 的比较情况(±s)

组别 时间BMI TG SBP DBP对照组实验组治疗前治疗后治疗前治疗后24.1±1.7 23.3±1.2 24.4±1.4 21.9±1.1 2.15±0.44 2.08±0.31 2.16±0.45 2.04±0.29 140±10 139±11 141±12 138±9 90±9 87±6 89±10 84±5

由上述表格可以看出,两组患者在经过相应的治疗后,BMI、TG、SBP 以及DBP 均有所下降,然而下降的程度并不显著,两组患者治疗前后的 BMI、TG、SBP 以及 DBP 的比较, 差异无统计学意义(P>0.05)。

2.3 两组患者治疗期间不良反应的发生情况

对照组患者在治疗过程中,有4 例患者出现低程度的头晕、心悸以及出汗等一系列的低血糖情况, 实验组有6 例患者出现上述不适症状。 两组不良反应患者经过饮食治疗以及休息后,不良反应症状有所患者,没有出现感染、肝肾功能障碍、血常规异常、尿常规异常以及电解质异常患者。 两组患者在治疗期间的不良反应发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

3 讨论

在目前,糖尿病作为一种常见的临床疾病,容易引起相关的并发症,包括糖尿病酮症酸中毒、高渗性非酮症、糖尿病心肌病、糖尿病足等。 这些并发症的出现,都对患者的身心健康以及生命安全构成了威胁。 高血糖作为引发并发症的导火线,需要加以进行控制和治疗[2]。

在目前的药物治疗中,药物的类型多种多样,相应的治疗原则也有所不同。 格列美脲作为第三代的磺脲类降糖药,能够与胰岛β 细胞表面的磺酰脲受体结合,从而使ATP 敏感性K+通道关闭,导致细胞膜的去极化,开放电压门控性Ca2+通道,增加Ca2+的内流,促使胰岛素分泌,从而降低血糖。 另外,格列美脲还可以对肝脏的葡萄糖合成进行抑制,具有直接降血糖的作用。 二甲双胍则是一种双胍类降糖药,能够促进外周组织对葡萄糖的摄取,从而使肝糖原的分解以及糖异生进行抑制, 在改善了患者糖代谢的同时,也让血清胰岛素的水平维持原状。

在该次临床研究,实验组采用格列美脲联合二甲双胍进行治疗,效果显著。 由此可见,格列美脲联合二甲双胍对治疗2 型糖尿病患者具有较高的应用价值,值得推广和普及[3]。

[1]余栋华.格列美脲或瑞格列奈联合二甲双胍治疗2 型糖尿病疗效对比分析[J].中国现代药物应用,2010,4(11):101-102.

[2]李艳卿,朱冰,刘泽权.格列美脲或瑞格列奈联用二甲双胍治疗2 型糖尿病临床疗效观察[J].临床和实验医学杂志,2009,8(12):75-76.

[3]王丽红.吡格列酮和二甲双胍治疗2 型糖尿病的疗效观察[J].黑龙江医药,2010,23(4):623-624.

[4]董瑞鸿.新诊断2 型糖尿病患者临床分析[J].山东医药,2011,51(21):88.

[5]吴毓敏,余玲,郭选贤.口服降糖药治疗新诊断2 型糖尿病疗效观察[J].中国实用医药,2011,6(14):45-46.