郭沫若三首寺字韵佚诗谈

2013-01-31魏奕雄

魏奕雄

(乐山市社会科学界联合会,四川 乐山 614000)

近翻乐山市图书馆所藏四川辞书出版社1999年出版的《郭沫若书法集》,见到郭老1940年1月在重庆书赠于立群卷轴上的《寺字韵诗七首》手迹。国民政府迁都重庆后,许多全国著名的文化人聚集渝城。那时候他们流行以寺字韵作诗,互相唱和。1965年2月15日郭老在这个卷轴末尾题跋:“三十五年前在重庆曾为寺字韵十三首,此卷存其七首,余六首如石沉大海矣。”

《郭沫若学刊》2011年第3期刊发中国郭沫若研究会会长蔡震先生《郭沫若用寺字韵诗作考》一文,除了考证上述七首的写作时间外,又将“石沉大海”的另一首《十二用寺字韵》披露出来。我最感兴趣的是其中的第二、第五和第十二首,因为其内容都与乐山密切相关。今将我读这三首佚诗的粗浅领会记录于下,以就教于方家。

思源只记故乡名

郭沫若的《再用寺字韵》,描述了故乡沙湾的地名变迁及对故乡的深切眷念之情。诗句如下:

绥山之麓福安寺,中有明碑安磐字。

碑言古镇号南林,旧隶峨眉县亦异。

叔平夫子来涪岷,相与辩之言訚訚。

南疑楠省邑境革,合乎故训殊雅驯。

抗战以来逾二载,剩有蜀山犹健在。

四方豪俊会风云,一时文藻壮山海。

刻章戏署南林卿,见者为之心目惊。

实则卿乡原不二,思源只记故乡名。

这首诗的开头,说峨眉山第二峰绥山之麓福安寺中有明代安磐书刻的碑记,碑上称沙湾古镇为“南林”(郭老墨迹中“南林”之后多写了一个“县”字)。郭沫若在自传《少年时代》曾记载:沙湾场南端“过桥不远在山麓的倾斜中,有一座明时开山的古寺叫茶土寺。中有一座碑是明末的乡贤嘉定人安磐写的。”

福安寺又名茶土寺,位于沙湾古镇南部一公里左右,今已不存,遗址在今中川纸厂内。安磐是明代著名的“嘉定四谏”之一,嘉定城里三峨坊人,正德年间历任吏兵二科给事中,嘉靖初升兵科都给事中。他写的《福安寺记》,我仔细看了,安磐写的是“南陵”,不是“南林”。查民国版的《乐山县志》,第26页在“观峨乡”中介绍“沙湾场,唐时名南林镇”。

2001年四川人民出版社《沙湾区志》第44页“区名由来”中,讲到沙湾镇“始设于唐玄宗天宝元年(公元742),号‘柘林’,位置在今中川纸厂外的乐山水泥厂处。唐德宗贞元九年(公元793),城栅被吐蕃军焚毁。唐僖宗乾符二年(公元875)高骈为剑南西川节度使修复城栅,将镇移至姚河坝,因当地广生楠树且成林,故将镇名改称南林镇,亦称南陵镇。又一说因地处峨眉山南麓而名南陵。南宋诗人、四川制置使范成大,在淳熙四年(公元1177)离任回京前,曾作峨眉三山游,写下赞誉峨眉三山的诗篇,评南陵地处‘灵山秀水沙岸湾环处’。清高宗乾隆五十一年(公元1786),南陵镇没于大水,镇始移于今址。由于在‘灵山秀水沙岸湾环处’建场,故名沙湾,沿袭至今。”

1991年四川人民出版社《峨眉县志》第35页:“明崇祯十七年,明将杨展住嘉州时,将峨眉之铜山、沫东、茶土溪、羊镇以下地区,划入嘉州(今乐山)。”茶土溪今属乐山市沙湾区沙湾镇,沫东今属沙湾区嘉农镇,在沙湾镇北端。这说明古沙湾场原属的观峨乡的部分地区,明代崇祯十七年(公元1644年)之前,曾经归峨眉县管辖。

以上资料表明:沙湾古称确实是南林或南陵。郭沫若认为“南疑楠省邑境革,合乎故训殊雅驯”,说得颇为确切:“南”字是由“楠”省去“木”旁,“邑境革”自然指沙湾先属峨眉县(邑)后归乐山县了。

郭沫若1939年2月底至3月上旬,由重庆回沙湾14天,探视重病卧床的父亲。很可能他抽空重游了小时候多次游览过的茶土寺,或许还拓下安磐的碑记,带到重庆,其中有模糊不清之处,与因文物南迁而抵重庆的故宫博物院院长马衡(字叔平)一同辨析,发生了分歧,故有“相与辩之言訚訚”句。“訚訚”者,朱熹注“和悦而诤也”。这两位考古学家友好地争辩着,至于所辩是南林与南陵,还是别的什么,现在谁也说不清了。

我读郭老这首诗的最大收获,在于从中得知他老人家曾经自号“南林卿”,并且刻成图章,为的是“思源只记故乡名”。这是先前任何印刷品不曾透露过的新鲜信息,颇为难得。那时候重庆有人见到“南林卿”图章,惊讶郭老的家乡怎么变了呢(见者为之心目惊)?郭老说,我的家乡没有变(实则卿乡原不二),南林只是沙湾的古称而已。

郭老的这首诗,让我感受到了他深切的爱乡爱国忧国忧民的情怀。

怒斥敌机滥轰炸

郭沫若《五用寺字韵》手迹,赫然印着郭沫若怒斥日军狂轰滥炸乐山等城市的诗句:

无边浩劫及祠寺,机阵横空作雁字。

由来倭寇恣暴残,非我族类其心异。

国都播迁入蜀岷,至今和战交争訚。

憨者逋逃黠诡随,欲驱豪杰化柔驯。

岳坟沦陷近三载,会之铁像应仍在。

素审敌仇似海深,近知奸恶深于海。

南都北阙伪公卿,婢膝奴颜宠若惊。

何时聚敛九州铁,铸像一一书其名。

其中“憨都逋逃黠诡随”“南都北阙伪公卿”,概括了以下一段史事:1938年12月汪精卫由重庆经昆明逃往越南河内,投降日本,开始策划筹建伪中央政权。1939年5月6日乘日本专机回上海;9月19日到南京,与驻北平的华北伪临时政府主席王克敏、驻南京的华中伪维新政府主席梁鸿志等,协商在南京成立伪中央政府,并对北平、南京、上海等地伪政府头目参加伪中央政府的名额进行分配。郭沫若对这些汉奸恨之入骨,期盼收集全国各地的废铁,像杭州西湖岳飞墓前跪置秦桧铁像那样,一一铸出诸位大汉奸的丑像(郭老墨迹中第十句首字“会”是“桧”的假借字)。由此可以推断,此诗当是1939年9月下旬或10月份写于重庆。

“无边浩劫及祠寺,机阵横空作雁字”两句,没有明确点出乐山,作为诗词,可以理解得宽泛一点,说是郭沫若表达对日军飞机轰炸全国许多城市的愤慨也行。从四川来说,1939年5月3日,日机45架轰炸重庆;4日,27架日机再次轰炸重庆;其后又多次轰炸重庆。6月11日,日机27架轰炸成都……但诗中既有“祠寺”二字,范围就可以缩小了。郭老是1939年7月11日从重庆赶回乐山沙湾治理父丧,9月上旬返重庆。其间的8月19日,36架日军中型攻击机,猛烈轰炸乐山城区。据民国时期档案记载,炸死838人,炸伤380人,炸毁街道12条半,半个城区成废墟,一万多人无家可归。西迁乐山的武汉大学经济系学生住宿的龙神祠,那天也挨了炸,当场死亡学生4人,伤多人。当年亲历轰炸的老人都说,当时敌机是3架一组成品字形,3组连成一队;临近城区上空时变成一字队形。这也与“机阵横空作雁字”相符。

既然“8·19”大轰炸当天郭老在沙湾,估计一两天后就听说了乐山城区惨不忍睹的情况,也知道了龙神祠的惨状,故有“无边浩劫及祠寺”句,斥责日军进行无差别轰炸,连祠寺都不放过,痛骂“倭寇恣暴残”。

重庆“5·3、5·4”大轰炸中也有一些寺庙遭殃。郭沫若曾经写下《惨目吟》一诗来渲泄心中的仇恨:“五三与五四,寇机连日来。渝城遭惨炸,死者如山堆……”。而《五用寺字韵》的前四句,必是受乐山“8·19”大轰炸的刺激而流泻于笔端的愤恨,或者说,它至少包含了对乐山这次惨烈轰炸的无比愤恨,当然也包含了对重庆、成都等城市挨炸的强烈愤恨。实际上,这首诗的主题就是一个恨字:恨日本鬼子!恨汉奸!

颂扬故宫护宝人

《十二用寺字韵》如下:

从寸之声是为寺,于文当即古持字。

秦刻用之以为持,鼄钟有例亦不异(鼄公牼钟有“分器是寺”语)。

石鼓于今已入岷,无咎先生言訚訚。

花岗之石趺坐锐,质坚量重难调驯。

一鼓费一卡车载,纩裹网维箱底在。

初移宝鸡后峨眉,暴寇无由攘过海。

星之景兮云之卿,视此奇迹不足惊。

扶持神物走天下,宇宙恢恢乘大名。

我向蔡震先生电话请教此诗出处,答曰抄录自一位朋友收藏的一幅郭老墨迹,那是1940年1月7日郭老“闻石鼓已入蜀,书奉无咎先生教正”的。但《郭沫若书法集》中书赠于立群的《寺字韵诗七首》手迹没有这一首。

“无咎”是当时的故宫博物院院长马衡的号。这首诗表达了郭老对故宫文物特别是石鼓迁藏峨眉的关注。

1933年2月,北京故宫博物院、古物陈列所、颐和园、国子监等的19000多箱珍贵文物,为避免落入日寇手中,秘密迁徙上海。因为都由故宫博物院统一装运,统称“故宫文物南迁”。1936年12月移存南京朝天宫。1937年卢沟桥事变后,南京岌岌可危,又分三路西迁。南路80箱向贵州安顺;中路9000多箱走水路,经汉口、宜昌转运,1938年1至5月陆续载至重庆,1939年7月至9月移置乐山安谷;北路6000多箱(包括石鼓10箱),由陆路先迁陕西宝鸡,二迁汉中,三迁成都,四迁峨眉,于1939年5月17日至6月17日先后入藏峨眉大佛寺和武庙。我们姑且不说南路和中路,就说这石鼓所在的北路,从汉中迁出后12天,原先存放文物的汉中南郑文庙,即被日军飞机扔下7颗炸弹夷平。汉中至成都途中,发生了三次汽车翻车事故。从成都大慈寺迁往峨眉后7天,成都也挨了日军的狂轰滥炸。郭老诗中的“初移宝鸡后峨眉”,浓缩了这一漫长曲折艰险繁杂的历程。据原故宫博物院峨眉办事处主任那志良在《典藏故宫国宝七十年》一书回忆,当时十个石鼓就存在峨眉武庙西配殿里。

南迁文物千千万万,为何郭老独独提到石鼓呢?这是因为他曾经专门研究过石鼓文的缘故。大革命失败后,郭老流亡日本,于1932年开始对东京文求堂所存石鼓文拓片进行梳理,1933年写成《石鼓文研究》初稿。

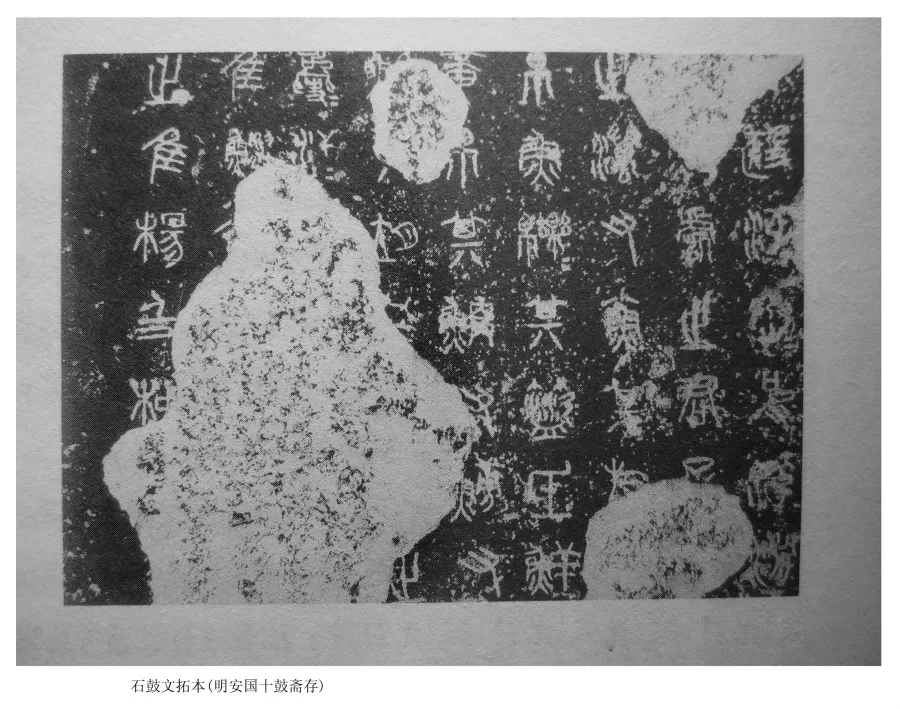

石鼓是唐代出土的刻有记叙东周秦国国公陪同周天子游猎盛况的石碣,故又称“猎碣”,共有介于籀与篆之间的文字500个左右,无论是史料价值,还是书法雕刻艺术价值,都珍贵无比。有宋代以后的多种拓本存世,最佳的是宋代先锋本、中权本、后劲本和天一阁本四种。郭老《初用寺字韵书怀》一诗中,曾有“尝从猎碣考奇字。先锋后劲复中权,宋拓良与今石异。”

十个石鼓是从陕西凤翔府陈仓荒郊岐山之阳发掘的,亦称“陈仓十碣”或“岐阳石鼓”。其实它并不像鼓,上小下大,顶圆而底平,四周略作方形,也有正圆的,四面环刻阴文。石质坚硬,每个重约一吨。由于年代久远,有些刻了字的石皮已与鼓身分离,稍有不慎,就会剥落下来。当年文物南迁时,最难包装的就是这十个原存于国子监的石鼓了。马衡在《跋北宋石鼓文》中记载:“余鉴于此种情状,及既往之事实,知保护石皮为当务之急。乃先就存字之处,糊之以纸,纵使石皮脱落,犹可粘合;次乃裹以絮被,缠以枲绠(麻绳),其外复以木箱函之”。木箱是特制的,箱的内壁塞满了稻草,钉牢后,外面又用钢条绑扎封死。一辆卡车只载一箱,连同一块铨释石鼓文音义的碑刻,单独用了11辆卡车运送。这就是郭老诗中描述的“花岗之石趺坐锐,质坚量重难调驯。一鼓费一卡车载,纩裹网维箱底在。”

对于石鼓的雕刻年代和国别,长期以来众说纷纭。马衡先生是著名金石学家、考古学家,对石鼓颇有研究,写过一本《石鼓为秦刻石考》,认为不应称“鼓”,主张叫“秦刻石”。他考证所刻文字是春秋缪公(一写作穆公)时期的,而郭老则认为是春秋秦襄公时所作,也有学者说是战国秦献公时的。尽管年代有争议,但都认定为东周时期秦国的遗物。

石鼓文拓本(明安国十鼓斋存)

郭老这首诗中第三句“秦刻用之以为持”,即言石鼓系“秦刻”。诗的开头,也是从石鼓文切入,说寺字韵的“寺”字,在周代就是“持”的通假字。不但秦国刻的石鼓上这样用,东周鼄(一写作邾,音朱)宣公的牼钟上铭文“分器是寺”也不例外,这个“寺”字也是“持”。

1938年春,马衡先生到达重庆,建立了故宫博物院重庆办事处;郭沫若也在同年12月底随同国民政府军委会政治部抵重庆。他们时有往来,不时切磋文史问题。郭老1963年为马衡《凡将斋金石丛稿》一书所作序言中写道:“一九三九年同寓重庆,曾以青田石为我治印一枚,边款刻‘无咎’二字。”并且特地提到抗日战争时期“马先生担任故宫博物院院长之职,故宫所藏古物,既蒙多方维护,运往西南地区保存。即以秦刻石鼓十具而论,其装运之艰巨是可以想见的。但马先生从不曾以此自矜功伐。”1939年7月,长沙商务印书馆影印出版郭老的《石鼓文研究》。恰巧此时,十个石鼓刚刚存于峨眉不久。在这样的背景下,我们可以想象,当这两位都是潜心研究过石鼓文的考古学家聚在一起,谈到石鼓,那是怎样的眉飞色舞,自然就有了郭老“石鼓于今已入岷,无咎先生言訚訚”的诗句。那纩裹网维、一鼓一车的细节,也必定是郭老听了马衡先生的详述而吟成。全诗通篇围绕石鼓着笔,我们似乎也可以理解为郭老以石鼓代指南迁的文物。

故宫文物南迁是反法西斯战争中保存中华文脉的可歌可泣伟大壮举,是战胜无数艰难险阻惊天地泣鬼神的文物长征,也是保护全人类共有的文明结晶的重大贡献。郭老用“暴寇无由攘过海”来概括南迁的目的。他热情洋溢地赞颂故宫人“扶持神物走天下,宇宙恢恢乘大名”。这里用的是“扶持”,而不用“护送”或其他同义词。读到这里,才明白开头用了四句大讲“寺为持字”的原由了。他说,天边出现了卿云璨灿的祥瑞气象,有人感到惊奇;但当你知道了南迁文物历经千难万险的奇迹,那就不会惊讶了。作为历史学家,他视文物为“神物”,称众多价值连城的国之瑰宝安全转移为“奇迹”。文化不亡,民族不灭。他对中华文物的精华部分得到有效保护,深感欣慰,充满了敬意,也惦量到了这一行动的沉甸甸分量。所以这首诗,实在是郭老对马衡及其同仁在战火纷飞中跋山涉水“扶持神物”的勋劳的旌彰。

马衡院长曾于1944年集石鼓文字为联“蒦寺古宫庶物,来乍我麋寓公”,两旁题跋:“(民国)二十八年夏,自成都移故宫文物于峨眉,石鼓与焉,因集其字为联以纪念之.鼓文以寺为持,以乍为作,蒦護古故勿物麋眉古通.卅三年秋鄞马衡书,时为寓公五年矣。”(马衡籍贯浙江鄞县),依马衡题跋中对古代通假字的解释,这联应读作“护持故宫庶物,来作峨眉寓公”,其中“我”与“峨”亦相通.此联的内容与郭老的这首诗相印证。