关于《南无·邹李闻陶》

2013-01-28王静

王 静

(中国社会科学院 郭沫若纪念馆,北京 100009)

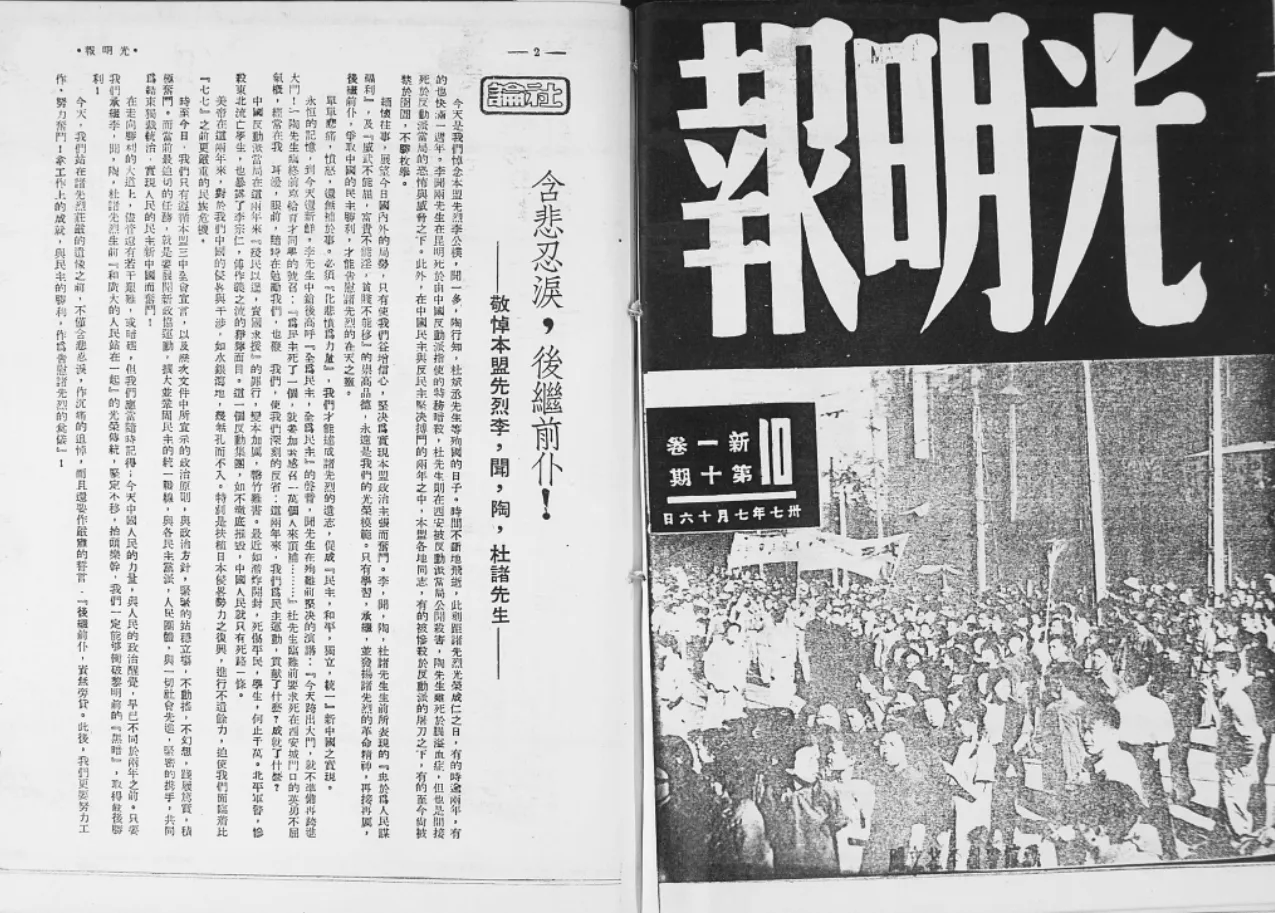

新中国成立之前,郭沫若与中国民主同盟的交往密切,与其中多位盟员保持了深厚的友谊。在邹韬奋和陶行知分别于1944年、1946年因病逝世后,郭沫若曾撰文纪念。1946年李公朴和闻一多遇刺后,他写作了多篇文章声讨暴行。在1948年7月16日出版的《光明报》新1卷第10期上,郭沫若还曾发表一篇题为《南无·邹李闻陶》的文章,来纪念以上四位先生,现录于下:

人是很脆弱的。特别处在狂风暴雨的时代,一个人就像一株孤立无辅的树木一样,容易拔倒。这树木不怕就是磐磐大木,也有和根拔倒的时候。并不是风雨的狂暴真是无可抵抗,而是这树木太孤立了。这树木并不是倒于风雨的狂暴而是倒于自己的孤立。

我这一写起头,读者或许会惊讶,以为我感伤得有点脱轨,而且有点轻侮邹李闻陶四先生。好像在说,四先生太脆弱了,太孤立了,那么容易被拔倒。而且风雨无罪,狂暴无罪,脆弱其罪,孤立其罪,这简直有点近于反动了。

不错,我自己一面写,一面就在担心:会引起性急的朋友们这样的忧虑。我应该赶快把我的本意说出来。我认为邹李闻陶四先生是并没有倒的,他们是永远存在。他们不仅不脆弱,而且超度的坚强。他们不仅不孤立,而且永远不愿让明友们孤立。风雨的狂暴真把他们拔倒了吗?那才是错觉呢!

古人已经说过:“哀莫大于心死,而身死次之”。今天我们更可以说,生理上的死(即所谓“身死”)并不能算是死,要精神上的死(即所谓“心死”)才算是真正的死了。有的人,生理上并没有死,而精神早堕落了,或者成为走肉行尸,或者成为凶神恶煞,你说他是活着的吗?

但像四先生这样,“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”,虽然或死于耳癌,或死于无声手枪,或死于脑充血,但我们能够说他们是死了吗?不!他们并没有死,永远也不会死!像四先生这样的人,他们是超过了死亡线,而达到了永生的疆域了。

我们要问:四先生何以能够做到这样?这应该是最基本的一问:因为我们如要学习四先生,我们就要探得了他们的精神根源,向那根源处学习才有着落。他们的精神根源是在什么地方呢?据我看来,可归纳成重要的三点。

一、紧紧依靠人民,毫无保留地做有益于人民的事,替人民大众服务。

二、发挥超度的自我牺牲的精神,看轻了生死,因而也看轻一切了富贵利禄,暴力淫威,贫困艰难,超过了一切的诱惑和胁迫。

三、知道了不算本事,要身体力行,不作空头的人民八股家,不作伪善的口头先锋队。表里通达,不作阴一套而阳一套的两面人。

这样的人是绝对不会孤立的,他虽然泯却了自我,但他是以人民大众为自我。谁能够把人民大众消灭?任何狂烈的风暴,不曾听见说过能拔倒一座山林。

靠着一个人或少数人的力量,自以为了不起的人并不一定了不起,自以为可以保险的人并不一定可以保险,自以为顶天立地而独立,事实上是跼天蹐地而孤立。

希特拉、墨索里尼、东条英机的例子可以不用举了,像托罗茨基在十月革命的当年,与列宁齐名,煊赫得够可观了,然而后来怎样了呢?

郑孝胥、汪精卫、周作人的例子可以不用举了,胡适被人称为“圣人”,他自己也当仁不让是以“今圣”自居的。他的准备也未尝不周到,学生时代的《留学日记》已经出版行世了,他每天还在用毛笔写着日记,准备在生前或死后好用珂罗版印行。那些太约也就是“行成于内而名立于后世”的圣人之言了。他今天虽然还没有死,但我敢于保证,他的确已经成了“圣人”了。

陈公博、周佛海、张国焘,都曾经做过共产党的领袖。当了共产党,当了共产党的领袖,可谓进步了,进步到极端了,然而也并不能保证他们的将来。

人的确是很脆弱的,在没有把死亡线通过之前,地位愈高,名声愈大,实在是危险愈多。所谓“道高一尺,魔高一丈”倒老实是古人的经验之谈呵。

自己就是一个最大的陷穽,看不破,丢不下,自己就会把自己打倒。一个人的倒下去,自然我是说精神上倒下去,的确不是由于外在的风暴,而是由于自己的脆弱。看不破,丢不下,自己的包袱背得太多也就是自倒的原因,更不必等到风暴。

名气够大了,还要贪图无实的名声。财产够多了,却不肯率先的博施济众。一点芝麻大的虚荣都不肯让人,一点芝麻大的小利都不肯放弃。这样空头的革命家,不怕今天就处在“领袖”的地位,即所谓磐磐大木,事实上也是孤立无辅的,顶顶危险的。

人谁不为自己打算呢?就请朝长远处为自己打算吧。要想自己伟大,就请把自己的小我化为人民,那就再伟大也没有了。要想自己富有,就请把自己的财产化为人民的财产,那就再富有也没有了。这样的财产会被永远保持下去,绝不损失。要想自己的声闻不灭吧,最好让人民写在他们的心里。

当然最好不要为自己打算。谁够为人民丢掉自己的,自己也就有了。谁能够为人民看小自己的,自己也就大了。人民是绝不会辜负为大众而牺牲自我者的,请看,邹李闻陶不正是我们的好榜样吗?

我愿意学习邹李闻陶,切实使自己落根在人民的土壤当中。我愿意把邹李闻陶作为我的四大精神支柱。我自己也就是一个脆弱者,在我未超过死亡线之前,我自己究竟是成为郑汪周胡,还是邹李闻陶,我自己也不敢保证。

我自己很愿意走自力本愿的路,努力策励自己,但也不敢轻视他力本愿的路,礼请一些精神不死者来支撑着自己。我愿意学和尚念佛,遇着有什么诱惑威逼或自己看不破,丢不下的时候,便这样连连的念,连连的念:

南无·邹李闻陶!南无·邹李闻陶!南无·邹李闻陶!南无·邹李闻陶!南无·邹李闻陶!南无·邹李闻陶!……(一九四八年七月八日)

郭沫若与《光明报》有着不小的联系。他于1947年11月16日由沪抵港,1948年3月《光明报》复刊后,他曾在新1卷第1期上发表了《驳胡适〈国际形势里的两个问题〉》,而后又作《屈原·苏武·阴庆》发表于1948年3月15日《光明报》新1卷第2期,以及《历史是进化的》发表于1948年4月17日《光明报》新1卷第4期。

上面这篇佚文是该期《光明报》“悼念本盟先烈李闻陶杜特辑”中的六篇文章之一,其中“杜”指杜斌丞,他于1947年3月20日在西安被国民党特务逮捕,同年10月7日就义。《光明报》该期社论指出,这四位先生或直接倒于反动派当局的枪口下,或间接死于其恐怖与威胁之下,此时的任务是“展开新政协运动,扩大并巩固民主的统一战线,与各民主党派,人民团体,与一切社会先进,紧紧的携手,共同为结束独裁统治,实现人民的民主新中国”,只要“承继李,闻,陶,杜诸先烈生前‘和广大人民站在一起’的光荣传统,坚定不移,抬头乐干,我们一定能够冲破黎明前的‘黑暗’,取得最后胜利”,作为告慰诸先烈的奠仪。

1946年2月10日较场口血案发生时,郭沫若与李公朴同在“庆祝政协成功大会”会场,共同面对特务的袭击,可谓拥有战斗之谊。而郭沫若与闻一多的友谊也颇深,李闻遇刺后他将声讨与哀悼诉诸笔端,写出了多篇文章,学界对它们的研究可观,在此不作多述。

郭沫若与陶行知亦是共同战斗和患难的朋友,陶行知去世后,他写作了《祭陶行知》《痛失人师》《陶行知挽歌》《读了陶行知最后一封信》《记不全的一首陶诗》《陶行知先生最值得学习的地方》,1947年作《行知诗歌集》校后记,称自己将诗集“前后读了两遍”,并对其做了校正。他还曾作一曲词《大哉陶子》,道“以前无陶子,以后万亿陶子”,表达了自己的尊重之情。

然而郭沫若此文所纪念的“邹李闻陶”四先生与《光明报》特辑所纪念的先烈并不完全相符,他并未提及杜斌丞,而是加入了邹韬奋。这或有两个原因:其一,“邹李闻陶”作为一个整体而被纪念已有先例,《光明报》1947年7月19日新22号曾作“邹李闻陶四先烈纪念特辑”,郭沫若将之一起纪念并不出奇;其二,更直接的原因可能是,郭沫若与邹韬奋有所交往,情之所至自然成文。

邹韬奋病逝后,1944年10月1日重庆举办“邹韬奋先生追悼大会”,郭沫若为主祭人之一,在会上发表了悼词。1947年,他在《韬奋先生印象》一文中回忆了与邹韬奋在1937年11月27日的相识,当时他们一起坐船从上海撤退。这次“邂逅”给郭沫若留下了极深刻的印象,在他心目中邹韬奋“始终显得是一位青年。不仅他的精神是那么年青,就是他的面貌、风度,也总是那么年青。”他提到二人在船上的谈话:“在开船后,韬奋先生和我在二层的甲板上品排着走来走去,一面走一面谈,谈了将近有一个钟头的光景。”尽管后来二人同在武汉,后又在重庆聚会过,这“同韬奋先生最亲密地谈话的第一次,而且也是唯一的一次”的深谈,“留在我的脑里最深”。1944年郭沫若为邹韬奋作一挽联:“瀛谈百代传邹子,信史千秋哭贾生”,其中的“瀛谈”便指这次初遇之谈。

而杜斌丞的革命活动主要集中在陕西,郭沫若在实际中与之并无交往,仅在其回忆录《洪波曲》中提及一次:“他(侯外庐)说,他很感谢当时做着省政府秘书长而今已被反动派陷害了的杜斌丞,是杜斌丞得到消息劝他走开的,而且还照顾到了他的路费”,这仅有的一句还是转述侯外庐的话。

这篇文章的内容也很有特点。首先,此文将四先生视为一个统一的精神体,他们达到的一致境界是“超过了死亡线,而达到了永生的疆域”。郭沫若写作分别纪念各人的文章时,对逝者的回忆是非常细节的,其描写是具体的,歌颂是热烈的。而《南无·邹李闻陶》出于共同纪念的目的,则没有任何回忆,它所纪念的是一种先烈共同具有的精神。

第二,此文是一篇富有哲理和教育意义的文章。它以“人是脆弱的”为开始,进而称人是孤立的、人的肉体会灭亡,但四位先生“发挥超度的自我牺牲的精神,看轻了生死”,“毫无保留地做有益于人民的事”,因而不孤立,其精神亦不会灭亡。而后又道:“人的确是很脆弱的”,“自己就是一个最大的陷穽,看不破,丢不下,自己就会把自己打倒”,“人谁不为自己打算呢?”但他认为若是以某种精神来激励自己,就能够看破丢下。纵观1948年郭沫若所作的文章,或为民主而高呼,或在学术上有所建树,面对反动暴行,他曾写道:“是浪头打岩,不是岩头打浪”,并引用了苏联电影《宣誓》中的语句:“我们是屹立在狂涛恶浪中的悬岩,暴风雨不断地来打击我们,可是悬岩从不曾被暴风雨打倒过。”表达出一种坚毅刚强的抗争精神,而在《南无·邹李闻陶》中,号召人们学习四先生的文句却是平静但能深入人心的。

第三,此文还对自我做了检视,他说“我自己也就是一个脆弱者,在我未超过死亡线之前,我自己究竟是成为郑汪周胡,还是邹李闻陶,我自己也不敢保证”,这使得文章更加深刻诚恳。

值得一提的是,在1949年7月15日举行的民盟殉难烈士纪念会上,郭沫若做了讲话,《人民日报》报道称:“他指出先烈们是超过了个人的死……在全国就要胜利的时候,我们应该感到这是光荣的日子。郭先生说,前年在上海,去年在香港,他很沉痛的流出了滚热的眼泪。可是今年我们要拿积极进取的精神,自我牺牲,为人民服务,我们没有了悲痛。郭先生接着说明,人究竟是有弱点的,牺牲自我是一件很艰难的事情。套上了自私自利的超度的显微镜就会把原是渺小的个人看得比宇宙还要大,把一个人看得比四万万七千万还要多。他要求今后大家要学习先烈们的榜样,把自我看得小一点,再小一点,以便好好地为人民服务”。其中提到了香港,也讲到人是脆弱的,因此要放下甚至牺牲自我,可以说与《南无·邹李闻陶》一文的中心是一脉相承的。

注释:

①疑似应为“朋友们”。

②疑似应为“看轻了一切”。

③疑似应为“大约”。

④疑似脱落一“能”字。

⑤曲谱《大哉陶子》,郭沫若作词,《陶行知歌曲集》,陶行知研究会1992年编印,转引自《重庆陶研文史》,2006年第4期。

[1]含悲忍泪,后继前仆——敬悼本盟先烈李、闻、陶、杜诸先生[N].光明报,新1卷第10期(1948年7月16日).

[2]郭沫若.《行知诗歌集》校后记[A].行知诗歌集[M].上海大孚出版公司,1947年4月.

[3]郭沫若.韬奋先生印象[J].世界知识,第16卷第2期(1947年7月12日).

[4]郭沫若.洪波曲第9章·反推进[A].郭沫若全集·文学编第14卷[M].北京:人民文学出版社,1992.

[5]郭沫若.浪与岩头[N].香港《华商报》,1948-04-01.

[6]民盟殉难烈士纪念日 隆重纪念李闻诸先烈 李维汉李济深等均往参加[N].人民日报,1949-07-16.