关于郭沫若《〈撒尼彝语研究〉的检讨·结语》

2013-01-28李晓虹

李晓虹

(中国社会科学院 郭沫若纪念馆,北京 100009)

1951年7月至9月间,中国科学院因为一本学术专著序言中的问题引发一场内部思想整顿。此事以陆定一7月23日给郭沫若的信为起始,以郭沫若9月13日的检讨为终结,历时50天。虽然时间不长,但在整个过程中,中国科学院、院长郭沫若以及与此书出版相关的中国科学院编译局、语言所所长罗常培以及此书的作者马学良均做了书面检讨,足见这是新中国成立初期发生在科学文化界的一件大事。

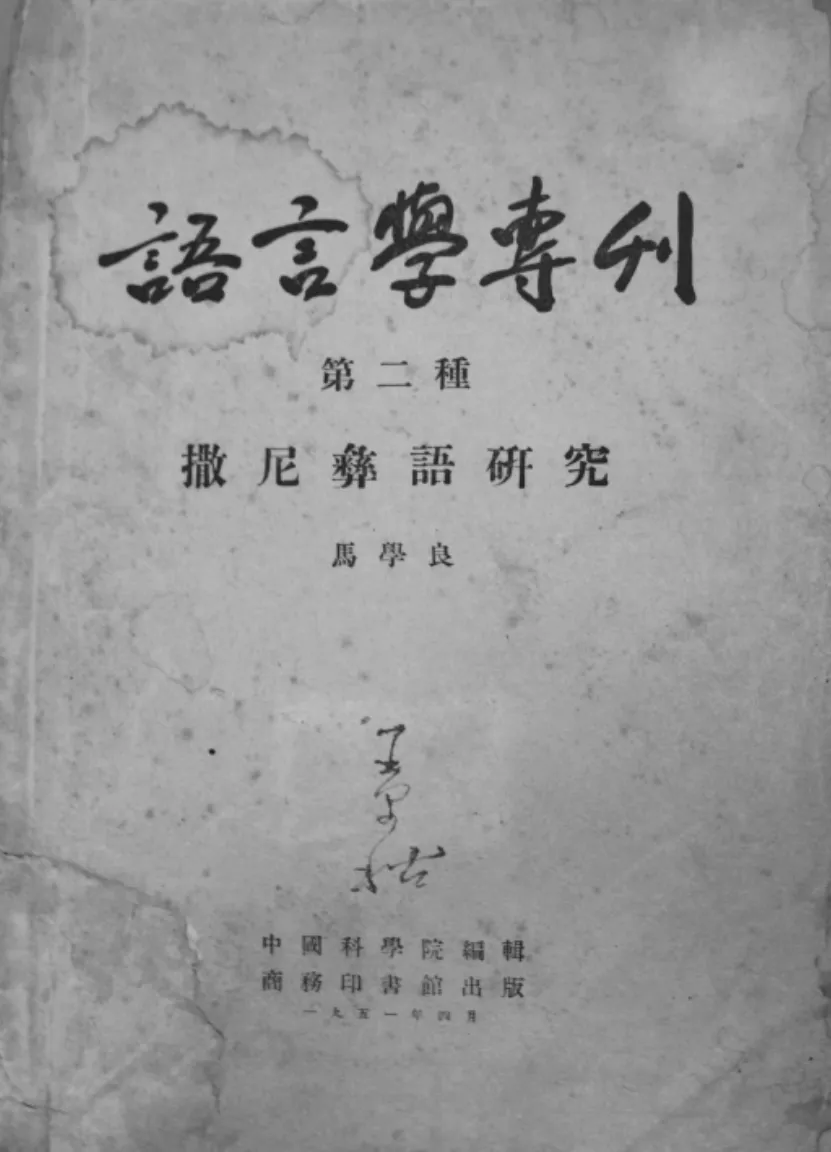

事情由语言学专家马学良《撒尼彝语研究》的序文引起。这是一部少数民族语言研究专著,成书于1946年,作者于同年6月5日为此书写了序文,书稿和序文一并由作者马学良所在的中央研究院交商务印书馆待出版,但却始终未获排印。新中国成立后,身为中国科学院院长的郭沫若非常重视这些研究成果,于1950年1月指示,将原稿拿回来,再行审查一次。经丁声树审查后,3月寄往上海付印。1951年4月,该书作为中国科学院语言研究所编辑的语言学专刊第二种由商务印书馆出版。当时一共印了1000册,出版后,商务印书馆包装了300册,在1951年6月15日运到中国科学院编译局,编译局根据语言研究所提供的名单赠送了55册。

时任政务院文教委员会副主任的陆定一在读到此书序言后,认为其对法国神甫邓明德的描述存在立场问题,于7月22日致信中国科学院院长郭沫若。全文如下:

郭院长并转常培先生:

中国科学院出版的语言学专刊第二种《撒尼彝语研究》的序文,对法国神甫邓明德的叙述,立场是错误的。为了加强中国科学院出版物的严肃性,提议考虑具体办法,予以补救。今后中国科学院的出版工作中,亦希能有具体办法,使此类政治性的错误不致发生。如何望示。

郭沫若接信后感到问题的严重性,次日即致函语言研究所所长罗常培,提出补救办法。全文如下:

莘田先生:

附上陆副主任信,阅后请掷还。关于本书具体补救办法,我拟了几条:(1)凡本院编译局、语言研究所赠送者全体收回;(2)通知商务印书馆立即暂行停售,发售以来已售多少,将确数见告;凡已售出之件,可能收回者亦一律收回;(3)该书必须将序文除掉,由马君改写,并将全体内容整饬一遍,再考虑继续出版。以上诸点,我将以回复陆副主任,至于中国科学院出版工作的一般具体办法,当另行商议。

之后,中国科学院及时采取了补救措施:

1.紧急处理已经出版的书籍:一方面,通知商务印书馆停止发售,并设法赎回已售出部分;另一方面,将已经寄出的55册赠书,全部收回。经迅速处理,该书未在市场上造成影响,我们今天看到的《撒尼彝语研究》一书,虽然出版时间仍为1951年4月,但却是经过重新编辑后出版的。此书已没有序言,而在全书最后增加“附录二“,是该书著者马学良曾经发表于1951年6月30日《文物参考资料》2卷6期上的一篇文章《帝国主义怎样摧残我兄弟民族的文化》。

2.7月26日,中国科学院做出《关于〈撒尼彝语研究〉的检讨》,指出“我们作为科学工作者的工作,对于‘买办的思想’不仅未能肃清,反而在加以‘发展’,这确是值得我们深刻地检讨的。”并说:此事“责任不限于作者马学良,科学院的各位负责人,科学院编译局及语言研究所的负责人,都有同样的责任。我们希望有关的负责同志们能深切诚恳地作一番自我检讨,这样来加强科学院出版工作的严肃性,并加强全中国科学出版事业的严肃性。”

3.8月9日,中国科学院召开关于《撒尼彝语研究》错误的院内检讨会议,“本院及编译局负责人、语言所所长罗常培、著者马学良做了自我批评。”这些自我检讨经过修改后,全部刊载于《科学通报》1951年第10期《关于〈撒尼彝语研究〉的检讨》专题中。

4.8月15日,从院内外选出了104位专家分别送去下列信件,征求书面意见,收回复信95件。其中百分之九十的回信中谈到序文的错误,并给予相应的批评。其中一些来信选登在《科学通报》1951年第10期《关于〈撒尼彝语研究〉的检讨》专题中。包括《马坚来信》《李有义来信二通》《王崇武来信二通》《周祖谟来信》《傅懋勣来信》《吴泽霖来信》《魏建功来信》《俞德浚来信》《郑天挺来信》。

5.郭沫若的文章刊于《科学通报》1951年第10期《关于〈撒尼彝语研究〉的检讨》专题的最后,题为“结语”。

《撒尼彝语研究》的检讨·结语

《撒尼彝语研究》所犯的政治性的错误,首先是应该由我负责来自行检讨的。书在未印出之前,我没有亲自审查,在既印出之后我也没有细加核阅,这样的疏忽实在是万不应该。经过陆定一副主任的指示,使大家得到一个进行思想学习的机会,这对本院说来是很大的一个收获。

陆副主任的指示是七月二十三日接到的,本院立即采取了应急的救济办法,写出了一篇书面检讨。其后,于八月九日本院曾召集了一次院内检讨会议。本院及编译局负责同志、语言研究所罗常培所长、著者马学良同志都进行了严肃的自我批评,坦白地承认了错误。为了扩大这一次的经验教训以免科学界再犯同样的错误,我们认为有更进一步公开检讨的必要。于是在八月十五日,本院从院内外选出了一百零四位专家分别送去下列信件,征求书面意见:

“兹送上中国科学院语言研究所语学专刊第二册马学良著《撒尼彝语研究》的序文一件,请加以审核,并请于本月二十一日以前将书面意见寄掷回本院办公厅,以便定期开会讨论。”

到现在为止,除因本人离京原封退回者四件之外,已收回九十五件,尚余五件未能收回。

在所收回的九十五件中,各人所见到的虽然有偏有全,有深有浅,但有百分之九十发现了原文序中的错误,给予了相应的批评。就中如马坚、李有义、王崇武、周祖谟、傅懋勣、吴泽霖、魏建功、俞德浚、郑天挺九位先生的意见,是比较看到问题的全面,并对于邓明德的罪恶,或根据当地的实际情况,或联系当时的历史事实,有了更进一步的阐发的。

邓明德到云南的漾壁是在一八八〇年,这是英法联军入北京(一八六〇)之后的第二十年,正是法帝国主义积极觊觎越南和云南的时期。法帝国主义以一八八三年沦越南为保护国,一八八四年至一八八五年更有中法之战,以一八八五年缔结了所谓《天津条约》。而邓明德的由漾壁转移到尾则村活动也正是一八八五年。这样和当时的历史事实一联系起来,邓明德到云南的任务是丝毫也没有可以怀疑的余地了。

这位披着宗教外衣的强盗在尾则村又有了些什么“功德”呢?他在加紧大利盘剥,强买土地,挑拨民族感情,进行奴化教育,为法帝国主义测勘滇越路和滇桂路的路线。不几年间他使天主堂成为了尾则村最大的地主,使“许许多多的撒尼人和阿西人沦为教堂的农奴。”还有他的后继者呢?在日寇侵略时期,更是“和日寇有勾结,经常替日寇搜集情报”的。这些就是邓明德的真正的“功德”。

但值得我们特别注意的,是尾则村“这个教堂已有了六十多年的历史,但教友则只有三人”。这可见邓明德及其后继者的残刻剥削是怎样伤害着尾则的撒尼人和阿西人的民族感情,而我们的这些可敬可爱的兄弟民族又是怎样热爱着乡土,热爱着祖国,始终没有受到文化间谍的麻醉。“一九四八年三月撒尼和阿西两族的人民在中国共产党领导下,首先在西山、圭山两地武装起义,组织了两族人民自己的武装”,可见也绝不是偶然的事了。

马学良同志的序中把“武装起义”这一段近事是插入了的,但可惜他在基本上还没有肃清轻视少数民族的大汉族主义的思想。故他把少数民族称为“土人”,把民族地区称为“蛮荒僻野”,把几个民族败类,媚外洋奴为邓明德所建的墓碑误认为“土人为纪念他的功德”。这样是对于兄弟民族的轻易诬蔑。这所犯的政治错误,事实上并不亚于对于文化间谍的盲目歌颂。

少数民族语言研究的工作,在今天是极其庄严的、极其重要的一项政治任务。大汉族主义控制了中国历史一个很长远的年代,使国内的兄弟民族遭受着歧视、压迫、摧残,大多数被迫到硗瘠的偏远的地区,勉强维持着生存。文化落后了,卫生条件极坏,这并不是少数民族心甘情愿如此,而主要是我们汉民族的祖先所犯下的罪过。今天是我们属于汉民族的人们替祖先赎罪的时候了。中华人民共和国是国内兄弟民族的一个民主的大家庭,我们要努力提高少数民族的文化水平而增进他们的幸福生活,但要达到这一个目的就非锐意研究少数民族的语文不可。语言研究所是以这一工作为主要任务的,政务院更决定了在文化教育委员会之下设立少数民族语文研究指导委员会,这正表明今天的人民政权对于这项工作的如何重视。

国内少数民族的语文研究者不多,像马学良同志这样对于少数民族语文有素养的学者,我们是应该珍惜的。这次所犯下的错误,主要是由于我们负行政领导责任的人帮助不够,但马学良同志却能够认真检讨,接受批评,为我们的学术界树立了一个良好的作风,我们认为是难能可贵的。

毛主席说过:“错误和挫折教训了我们,使我们比较地聪明起来了,我们的事情就办得好一些。任何政党,任何个人,错误总是难免的,我们要求犯得少一点。犯了错误则要求改正,越迅速,越彻底,越好”。我们在这次检讨中,可以说,是实践了毛主席的这个宝贵的指示。但“改正”得是否“彻底”,还要看我们今后大家的努力如何。要肃清旧时代的思想,是一项很艰巨的斗争任务。“错误要求犯得少一点”,非是经常不断地进行刻苦的自我斗争,养成高度的警惕性和锐敏的感受性,是不容易得到保障的。这一真理,我们在这一次的书面检讨中也得到了一项事实上的证明。

上面说过,我们收回了的书面意见九十五封中,有百分之九十是发现了错误的,还有百分之十不仅没有发现错误,反而表现了同性质的或更严重的错误。

其中有三位是自然科学家。他们说:他们不是语言学专家,恐怕是我们寄错了人,把原件退还了。这所表示的便是标准的纯技术观点。这几位朋友不仅不求科学与科学之间的关联,而且对于科学与政策的关联也丝毫不想介意。

又有几位虽然发现了一些枝节上的问题,但把重要的问题却看脱了,或者弄得来轻重倒置。有一位连邓明德没有语言学的根底也加以称赞,说他“因袭印欧语法”,“标音用罗马拼音”,正是他高明的地方。

更还有三位是相当有名的社会科学家,对于马克思列宁主义一般认为是有修养的人,但他们的审核结果是怎样的呢?有一位说“毫无意见”,有一位说“很欢迎”,有一位说“很好”。

这就明显地表示着在我们中国整个学术界中,是有决不容轻视的思想问题存在着。

纯技术观点或“为科学而科学”的朋友们,认识不明确的朋友们,固然需要加强思想学习,学习马克思列宁主义和毛泽东思想,要善于把理论和实际结合,善于掌握政策。就是对于马克思列宁主义和毛泽东思想已经有了修养的人也要不断的刻苦学习,才能保证在“和实际结合”上的准确性。

学习是不能有止境的。毛主席的《实践论》告诉我们:“认识从实践始,经过实践得到了理论的认识,还须再回到实践去”;“实践、认识、再实践、再认识……循环往复以至无穷”。这是“整个认识过程的继续”,也就是整个学习过程的继续。没有得到理论认识的人必须经过实际的检验来以求认识的明确,有了理论认识的人也必须经过再实践来以求认识的深入。

经过这一次的书面检讨,我们认为是有了更进一步的收获的。原先的设想是要在书面检讨之后,再“定期开会讨论的”,但我们考虑结果,觉得不如把这次检讨的文件选出比较重要的把它公布出来,这样比采取“开会讨论”的方式可以得到更普遍而明确的效果。因此我们编纂了这辑《撒尼彝语研究》的检讨,印入《科学通报》,更打算把它抽印出来,公诸学术界的朋友们,希望它能成为思想学习的一种参考资料。

假如有了我们的前车之鉴,全中国的学术界都能不再犯同类性质的错误,全中国的科学出版物都能不断地加强它的严肃性,那是我们最大的希望。

让我们共同努力吧,为争取政治性错误的彻底消灭而奋斗。

郭沫若 一九五一年九月十三日

在这一长达三千多字的文章中,郭沫若表示这一事件承担责任;同时介绍了接到陆定一指示后采取的补救措施;对“序文”存在的问题做了批评:提出要珍惜“马学良同志这样对于少数民族语文有素养的学者”,并对他认真检讨、接受批评的态度表示肯定;对科学界抱有纯技术观点,“为科学而科学”态度的学者提出批评;最后提出将这些材料“公诸学术界的朋友们,希望它能成为思想学习的一种参考资料”。今天重读这篇检讨,对于了解新中国成立初期身为中国科学院院长的郭沫若所面临的问题,他对于知识分子的态度以及对于知识分子的思想学习问题的认识都有重要意义。

值得一提的是,这一事件发生在文化界大规模的武训批判之后,在中国科学院和编译局及马学良本人的检讨中都提到武训批判之事。郭沫若本人则因为曾经赞扬武训先后两次在《人民日报》公开检查。

将郭沫若因为武训问题所做的检讨和因为“序文”事件所做的检讨联系起来,可以看出在领导新中国文化事业的同时,郭沫若面临着不小的思想压力。

注释:

①参见《中国科学院编译局对于〈撒尼彝语研究〉的检讨》,《科学通报》1951年第10期1012页。

②《撒尼彝语研究》的序文中被认为有问题的一段文字:“尾则是路南县东南的一个村落,全村居民不足百户,除了五六户汉人外,其余全是撒尼人,所以汉化的程度并不深。尾则虽是一个小村落,但因法国神甫邓明德氏(Paul Vial)在这里传教,卓有成绩,因此这一小村落竟名扬中外。死后土人为纪念他的功德,就在他的墓前立了一块碑文,我们曾在他的墓前凭吊过,并留影纪念。关于邓氏一生的事绩及著述,碑文上有详明的记载,兹移录于下:‘公讳明德,大法人也。生平性喜耽静,乐善好施,真乃仁人君子。先于西历一千八百年间,自法赴滇,为传天主教,遂委任漾壁开教。五年后,委饬路南路美邑,初立教堂于一千八百九十二年,被匪抢劫,公受重伤十四痕,求医无效,只得回国调治。旋得痊愈,公不弃原职,仍然赴滇,建修各属教堂,又新创村落,曰保禄村,此法大恩人之功也。兼之博学多能,诲人不倦,著书传经,创造法彝字典,特得大法士院优给奖励。迄今奉教者日多,又广设学校,大兴文化,升举司铎,则群贤毕至,少长咸集,非公之功,非功之德欤?’碑文中所谓法彝字典,即一九0九年在香港出版之Dictionaire Francais-Lolo,dialect gni,该书前部为语法,后部为字典,每字下附注彝文,固不失为一部彝族语文的杰作;但在语法方面,多因袭印欧语法,强为比附,写不出撒尼语法的真精神。字典中所收之语例尚多,可惜标音是用罗马拼音,间出已意,杜撰音符,以是我们不易从他的标音中得到正确的音值。在审音方面,亦嫌粗略。……凡此都使我们感到美中不足。”(《科学通报》1951年第10期第1008页)

③《科学通报》1951年第10期。

④《中国科学院关于〈撒尼彝语研究〉的检讨》,见《科学通报》1951年第10期1010-1012页,又见《中国科学院史料汇编》1951年。

⑤《中国科学院史事汇要》1951年。

⑥见吴泽霖的书面意见。——原刊注。

⑦见李有义的第一信。——原刊注

⑧见李有义的第二信。——原刊注

⑨见马学良的原序。——原刊注

⑩见《论人民民主专政》。——原刊注

⑪《人民日报》1951年6月7日发表《联系着武训批判的自我检讨》、1951年8月4日发表《读〈武训历史调查记〉》。