英国汉学家杜德桥与《李娃传》研究

2012-12-23许浩然

许浩然

(南京大学文学院,江苏南京 210093)

英国汉学家杜德桥与《李娃传》研究

许浩然

(南京大学文学院,江苏南京 210093)

英国汉学家杜德桥的《李娃传》研究具有相当的学术意义:他引入莎士比亚学方法注释文本,引发西方学界关于“过度注释”的讨论;从结构主义文学批评的视角分析传文,启发后来学者挖掘《李娃传》中所具有的仪式意义;继中国学者之后,运用传统的文史考证之学,再次对《李娃传》与《李娃行》的关系以及传文的影射问题作出探讨。

杜德桥;《李娃传》;莎士比亚学;结构主义文学批评;文史考据

杜德桥(Glen Dudbridge)是英国剑桥大学博士,曾任剑桥大学、牛津大学讲座教授,兼任牛津大学中国学术研究所所长,入选英国学术院(British Academy)院士,当代著名汉学家,现已荣休。关于中国唐代传奇小说《李娃传》,他有著作《李娃传:一个九世纪中国故事的研究和评述版》(1983年)及论文《〈李娃传〉再探》(1995年)发表。他将这篇小说译成英文,加以注释,并予以解析和考证,在西方学界影响甚大。2007年,美国威斯康辛大学东亚系教授倪豪士在《唐学报》上发表论文《〈李娃传〉三探》称:“当我刚刚被要求为25期《唐学报》写些什么的时候,《李娃传》以及二十五年前杜德桥对它所作的影响巨大的研究就立刻浮现心头。自从二十年前我发现了这一故事及其研究,我就一直反复阅读并讲授它们。”[1]在对《李娃传》的研究中,杜德桥运用了西方莎士比亚学、结构主义文学批评以及中国传统文史考证的学术方法,展现了这位英国学人对于中国文学的多维视角和深入思考,值得国内学界借鉴。

一、文本注释:联想之词的标注与“过分注释”的讨论

(一)标注联想之词与西方莎士比亚学方法

杜德桥对《李娃传》的注释颇受西方学界关注。在其书“评注方法”一节里,他表示除了要展示版本的异同之外,“不管有多隐晦,还要去标注这故事里丰富的文学典故和联想。”[2]99-100这里着重探讨他标注联想之词的方法。据杜氏后来发表的《〈李娃传〉再探》所述,这一方法是他借鉴了西方莎士比亚学的研究:“依照《阿登版莎士比亚》的模式——特别是弗兰克·克默德(Frank Kermode)所整理的《暴风雨》的精良版本——我试着去探索《李娃传》叙事表层以外的文本,去找出它对儒家典籍、文学传统以及当时用语的联想。”[3]67所谓《阿登版莎士比亚》,是西方莎学界公认权威的莎士比亚作品注释丛书,弗兰克·克默德是英国剑桥大学著名学者,他在1954年出版的莎剧《暴风雨》整理注释本是该丛书中的一册。克默德的整理本到底有哪些具体的方法被杜氏借鉴,杜氏自己并未明言。倒是倪豪士的《〈李娃传〉三探》总结出一些[1]。今特详举其中一例说明。

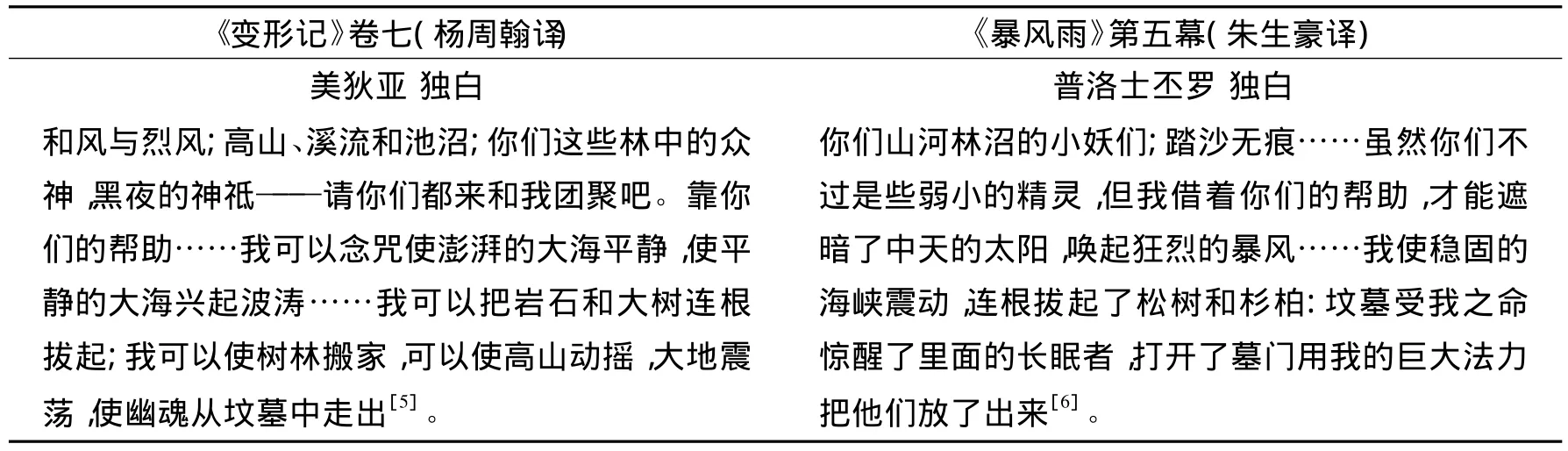

克默德在其书“附录D:奥维德和《金羊毛记》”称在塑造《暴风雨》中许多人物的时候,莎士比亚联想到了奥维德《变形记》中美狄亚的特征,其中最显著之处是第5幕33至50行里普洛士丕罗的施咒辞[4]147。现以相关段落的中文译文对比如下:

表1 相关段落的中文译文对比

很明显,以上两段文字的用意造语极其相似,可以推断莎士比亚在构思《暴风雨》时,应是联想并模仿了奥维德的《变形记》。克默德还进而推测了莎士比亚的教育背景,他指出莎士比亚是通过奥维德的拉丁文《变形记》来进行模仿的,其至少接受过一些语法学校的教育[4]149。

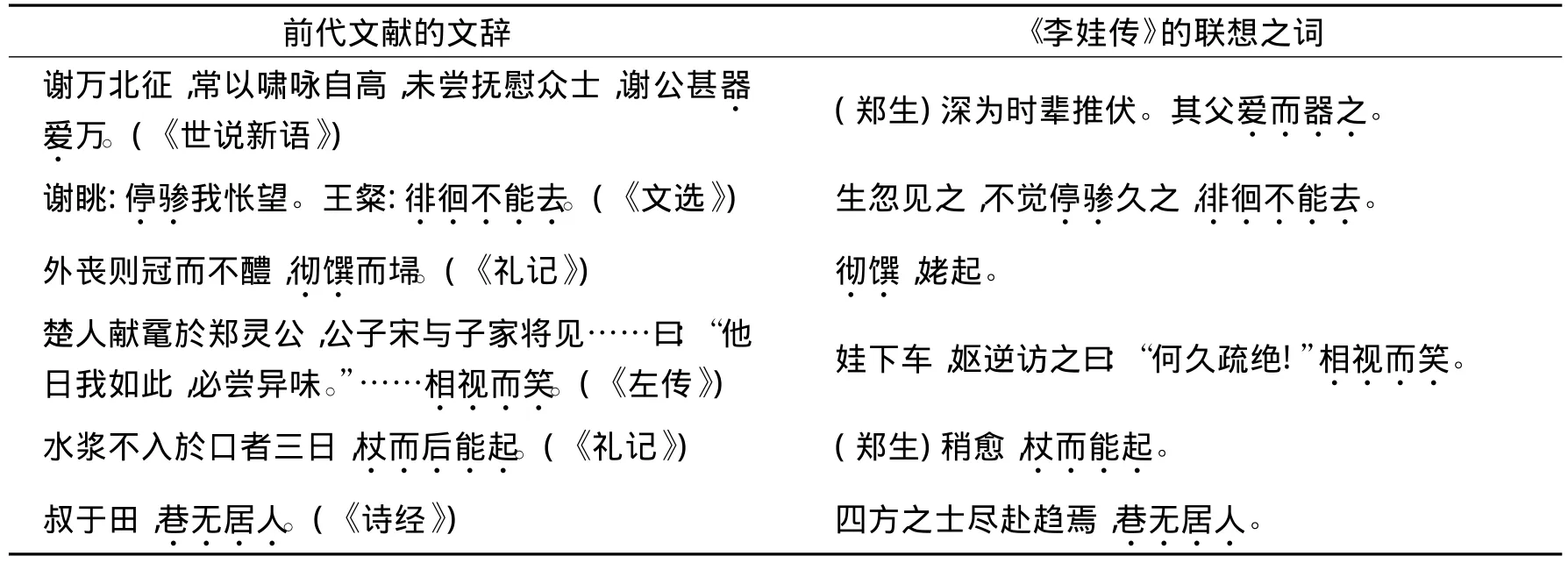

这种从文辞关联和教育背景两方面考察作品联想之词的方法启发了杜氏的研究,他说:“《李娃传》是由一个有才华的年轻学者写成的,他刚刚通过京试,而且是同样年轻而有才的学子、诗人、官员圈子的一个。仅由这个环境,我们就可详知他基本的阅读经历。他和他的朋友(以及当时最早的读者)肯定都熟知儒家经典及《文选》,这些构成了先唐文献中官方认可的典范。它们是当时年轻士人的‘圣经和莎士比亚’,在一个新进士的意识里,一定浮现着这些丰富的古典知识。在《李娃传》的故事里,可以毫不惊讶地发现这故事存在对《左传》、《礼记》、《文选》的联想,有时还包括《论语》、《诗经》、《孟子》和其他著名的作品,如《三国志》和《世说新语》。”[2]101杜氏标注联想之词的例子散见在他译文页下的注释中,笔者可以举出几例说明:以上《李娃传》的这些文辞与前代文献的关联大多是只字片言,它们是否真是出于作者自觉的联想,并不能如上引《暴风雨》和《变形记》的例子那样有明显的迹象。杜德桥也意识到这一点,他说:“真正的困难是没有一个固定的标准对文本中的这些联想作出评价。作者可能使用一个短语,是自觉而有意地参考了经典,想要读者认清它并使它显露出经典的力量;作者亦可能使用一个短语,把它看作熟悉的古典的惯用语,当它出现在脑海中能满足意念的需要,就转化为主观意识中的语词而不自觉地使用;作者还可能使用一个短语,作为通行文学用语的一部分,人们熟知它,但与古典渊源相去甚远。我们与作者及其最早的读者相去太远,不能自信而肯定地探知他们在文化语言上是如何沟通的。”[2]101-102杜德桥列出具体篇章之间文辞的关联,其实并非要证明彼此间绝对存在的相承关系。他更愿意把《李娃传》里的联想之词理解成是整个中国古典文化对这篇故事文辞的熏陶和塑造,让读者去体会其中的古色古香。

表2 杜德桥标注《李娃传》中联想之词的例子

杜德桥的注释启发了后来的研究者,倪豪士发展了这种思路,他指出杜氏“基本上挖掘出了《李娃传》对经典文献联想的脉络”,而他的研究则更多地探讨了《李娃传》与唐代当时的艳情诗作和娼妓文学在文辞上的关系。倪氏认为:“《李娃传》中这些措辞的独特来源反映了举子世界和风月场之间,以及主人公郑生和李娃身份之间对立的张力。”[1]

(二)“过分注释”问题的讨论

杜德桥标注《李娃传》中的联想之词,在西方学界也引过一些质疑。他的一位友人写信给他,认为其为“过分注释”,信中说:“当然,你清楚过分注释的危险,这就是刻意使表述变得迂腐陈旧,……如果注解只针对原文,就会带来一种身临其境的好处,在其中无需跨越语言的障碍,你所希望引入的文化意识能够得以表现。”[3]68要他舍弃探讨《李娃传》对儒家经典和文学典范的联想,只注释故事本身,这样能给读者身临其境的鲜活感。

杜德桥在《〈李娃传〉再探》中对此观点作出了回应,他说:“对于中国读者而言,‘过分注释’确实只会带来不便甚至烦恼。但如果外国的编撰者接受了为其同胞解析中国文学的任务,就必须下定决心在其环境中尽力做好。”[3]68杜氏用“圈子”(Circle)这一形象语来说明其作“过分注释”的用意:“一个文学文本以它本原的面貌直接呈现给其母体文化下的读者,我们可以将这种情况定义为一种圈子,在其中直接的沟通是主导。哪怕是由作者或其同时代人所作的直接注释,从其定性而言,都是针对这圈子以外的读者的,因为注释行为本身就意味着不成功的沟通。”[4]68圈子以内的读者固然会把注释视为累赘,然而圈外的读者则会感激地接受这种“过分注释”。杜德桥将“过分注释”看作是一种可以促使理解圈子不断扩大的机制,相当于是为西方读者所写的关于中国文学语言的导读,为吸引更多的人作更深入的解读而发挥工具性的作用,这与他希望通过标注联想之词来挖掘深厚文化背景的意图并行不悖。

二、文本分析:从结构分析到仪式意义的挖掘

(一)《李娃传》文本结构的分析

杜德桥对《李娃传》的文本分析是从他的“过分注释”中衍生出来的,同时也体现了西方结构主义文学批评的特色,试图探讨文本的内在秩序和结构模式,他说:“‘过分注释’不仅仅是要帮助读者超越对文化背景陌生与无知。它还提出了这样的问题,即我们所称‘文本里暗示的潜在结构’。”[2]69他认为《李娃传》蕴含了一个由死亡到重生的结点,这个结点是对《左传》故事的联想,围绕它,文本处处体现出叙事的转向。

杜氏指出:“故事高潮的场景……是父子之间的和解,就是我们前面引述的严肃而又温情的话:‘父子如初’。”[2]52他认为“父子如初”一语是对《左传》“郑伯克段于鄢”故事中“母子如初”的联想。郑庄公与其母姜氏交恶,发誓说:“不及黄泉,无相见也。”后来心中有悔,于是“阙地及泉,隧而相见”,最后两人和好,“母子如初”。杜氏分析这一事件的意义:“新的生活随着一次象征性的死亡而开始。庄公的隧道自然地融合了死亡与重生的象征意义,这种象征意义在世界各地的过渡仪式中很普遍。”[2]56这种由死到生的意义也体现在《李娃传》中郑生在大雪覆盖门户紧闭的城市里行乞的场景,在此之前他失去了财产地位、被父亲毒打,象征着死亡;在此之后他得到李娃的救助,恢复了健康,博得了功名,象征着重生。作为故事的结点,这场景标志出叙事的转向:“原先耗费郑生钱财并使其父子分离的李娃,现在转而照看、供给郑生;原先为了和他的情人在大都市里过放浪生活而不惜舍弃传统功名的郑生,现在在李娃的严格督促下学习并取得成功;原先因为家耻抛弃并想打死郑生的郑父,现在欢迎郑生及从前把郑生引入歧途的李娃回家。整个故事充满了这些转向。用最简明扼要的话讲,就像是在正规舞会中男人、女人、老者、青年四个彼此协调而互动的角色,郑父和郑生面对的是李娃和鸨母,在这互动里开始是郑生离开其父加入女方,最后是李娃离开鸨母加入男方。”[2]38

(二)杜德桥影响下的研究:蔡凯文的《〈李娃传〉中的仪式与性别》

杜德桥对《李娃传》文本结构的分析,触及了一下有关仪式的话题,即上文所谓的“过渡仪式”,这启发了西方学者作进一步研究。2004年美国普林斯顿大学比较文学系的蔡凯文(S.C.Kevin Tsai)在《中国文学》上发表《〈李娃传〉中的仪式与性别》一文,试图运用结构主义人类学的观点来研究这个故事[7]。蔡凯文在杜氏对李娃故事和“郑伯克段于鄢”故事的结构类比之中,更加入了一层仪式意义的论述。他提及美国人类学家维克多·特纳(Victor Turner)《仪式过程:结构与反结构》一书所记载的赞比亚东北部恩丹布人的伊瑟玛仪式。这种仪式针对当地不孕的女子而举行,认为女子因为忘记了她们的祖先而不孕,她们要被引导通过一个坑道,即象征着从死亡到生命的通道,从坑道出来,她们便恢复了对祖先的情感,得到宽恕,获得生育能力[8]15-36。蔡凯文认为伊瑟玛与郑庄公隧道见母之事有着相似的过程,可视为同一类型的仪式。那么《李娃传》对“郑伯克段于鄢”故事的联想,就不单纯是文本之间的联想,而更可视为是文学写作对于仪式意义的借鉴。蔡凯文进而引用了特纳和法国学者皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu)对仪式的诠释,作为其分析《李娃传》的根据[7]。

特纳认为仪式是“一套唤起性的工具体系,能够唤醒、引导和控制各种强烈的情感,比如仇恨、恐惧、爱慕,以及忧伤。”[8]41仪式的作用之一是控制情绪,蔡凯文引述该义,认为《李娃传》文本同样也体现着对情绪的控制力量:文本中存在男性的性别焦虑感,“故事里李娃既是毒药又是解药……她的出现使男性的身份不稳定,容易遭遇死亡。”[7]但是同时,这种焦虑感在《李娃传》里的体现也仅仅是只字片言,白行简的文笔避免了大范围地涉及这种感觉。他认为这就是文本隐含的仪式性——“仪式在我们的文本中作为控制的机制,通过它,长存的心理刺激阈值,以及那只字片言里透露的男性性别焦虑被吸纳和遏制,这样就缓和了不安的的威胁。”[7]

布迪厄《象征权力的社会制度》一文第四节“仪式制度”进一步补充特纳的理论,他说:“为了使仪式过程的理论有所发展,人们应该要叩问这个理论所没有提出的问题,特别是关于仪式的社会功能,以及仪式允许人们合法跨越界限的社会意义。”[9]这里的界限指依据各种社会因素对人群作出的划分和界定。布迪厄认为通过仪式,界限之外的人可以融入界限之内,反之亦然,仪式成为人们游走于社会界限之间的媒介。根据这种观点,蔡凯文认为:“仪式充当了一种法则,在郑生和李娃之间调节和定义他们的关系,组织和斡旋冲突文化之间的对话,这样就形成了一个核心的主题。这就是故事‘奇’的所在:郑生不像预想的那样死在强盗之手,而是跌入堕落的泥潭;李娃尽管有其世故的娼妓品性,但不像预想的那样,而是表现出道德的风尚;郑父亦不像预想的那样,他使儿子和李娃的婚姻不仅合法而且高尚,这明显是社会不可思议的事。”[7]郑生、李娃、郑父的行为都跨越了自身阶层的界限,而扮演起社会其他群体的角色,这其中的原因是文本中隐含的仪式意义所致,即布迪厄论述的仪式可以跨越社会的界限。

三、文史考据:《李娃传》与《李娃行》关系及影射问题

(一)《李娃传》与《李娃行》关系的再探讨

杜德桥对《李娃传》文本的注释及解析显然是在西方学术视野下作出的研究。除此而外,他也关注中国学术界《李娃传》研究中文史考证的争论话题,其中就有对《李娃传》与《李娃行》关系的再探讨。

戴望舒先生《读〈李娃传〉》一文曾从《彦周诗话》、《徐氏闲轩》二书中辑出元稹歌行体诗《李娃行》的残句,并指出唐代文人“遇到瑰奇艳遇或可歌可泣的事的时候,便协力合作,一人咏为歌行,一人叙作传记,一诗一文,相偶而行”,白行简《李娃传》与元稹《李娃行》的关系即是如此[10]。卞孝萱先生对这种“协力合作”的关系表示怀疑,他说:“(《李娃传》)只字未曾提《李娃行》……白行简和元稹是很好的朋友,如果他们一同写作,‘传’中怎会不予以叙述,而却声明是得到李公佐的鼓励呢?”[11]

杜德桥赞成戴先生的观点,他提及元稹《使东川诗序》“元和四年(809年)三月七日,予以监察御史使川,往来鞍马间,赋诗凡三十二章。秘书省校书郎白行简为予手写为《东川卷》”的话,这三十二首诗中有几首已经亡佚,杜氏推测《李娃行》可能就是其中之一,其理由是李娃故事“与至四川的路途有地点上的关涉。其故事的高潮,即父子的和好以及礼聘李娃之事是在剑门的驿站发生,剑门是往西南路上去的门户。809年春,元稹去西南,他肯定路过剑门,并很可能写《李娃行》作为此段行程的标志。”杜氏进一步推测:“如果是这样,白行简就会收到这诗,并把它作为三十二首之一而抄录下来。那么白行简就有明显的理由用散文去写同样的主题。”[2]35-36

然而卞先生的疑问依然存在,杜德桥试图对其作出一种可能的解释。他指出历史材料并无记载白行简曾担任过监察御史一职,但《李娃传》中却有“监察御史白行简为之传述”一语。杜氏推测此语或许原来应该是“故监察御史元稹为作《李娃行》,秘书省校书郎白行简为之传述”,“其中的斜体字或其同义语在原来文本中可能占了一行,而抄录者漏掉了这行。”[2]36他认为是脱文的原因使得元稹的人名和《李娃行》的诗名未在《李娃传》中出现,且使监察御史的官名错置在白行简的名前。这种说法既呼应了上引《使东川诗序》中元稹自署的官衔,又解答了卞先生的疑问,可备一说。当然,要加强这种观点的说服力尚需更多证据,杜氏自己承认他的分析具有明显的推测性。

(二)《李娃传》影射问题的再探讨

宋代刘克庄《后村诗话》提出过关于《李娃传》影射问题的一种说法:“郑畋,名相,父亚,亦名卿。或为《李娃传》诬亚为元和(按:元和即李娃故事在后代版本中郑生的名字)……亚为李德裕客,白敏中素怨李德裕及亚父子。《娃传》必白氏子弟为之,托名行简,又嫁言天宝间事。”[12]这种说法不仅将《李娃传》的性质解释成是诽谤文学,而且否定了白行简是《李娃传》的作者,遭到绝大多数学者驳斥和抛弃。杜德桥也不赞成它,但是他指出这种说法有一个价值,就是其看出《李娃传》乃是特别针对荥阳郑氏而写的。根据这个思路,杜氏论述了白行简与郑氏的交游:“白行简通过其兄白居易的关系,一定有机会亲身与名门郑氏的一个支系接触,他对郑氏的家事一定熟知。”进而推断《李娃传》会涉及“郑氏家人离合、学术及仕宦特点、婚姻这些敏感话题”[2]43-44。

白行简同时代的郑氏族人中,有一位是滁州剌史郑昈,杜德桥征引了他3个儿子郑云逵、郑方逵、郑公逵的事迹,《旧唐书》卷137载:“郑云逵,荥阳人。大历初,举进士。性果诞敢言……(郑)方逵,受性凶悖,不知君亲,众恶备身,训教莫及……(郑)昈杖至一百,终不能毙。”[13]白居易《故滁州剌史赠刑部尚书荥阳郑公墓志铭并序》载:“(郑)公逵,有至行。初,公年高,就养不仕。及居忧庐墓,泣血三年。淮南节度使、本道黜陟使洎朝贤袁高、高参等,累以孝悌称荐,向名教者慕之。”[14]杜氏将《李娃传》中的郑生与以上三兄弟作了比较,发现郑生综合了三人的特征:“他的出生像他们一样,是地方官的儿子。他有着云逵卓著的才华和学业上的成功。又好像方逵,被他父亲痛加责打到几乎死去,后来活过来。最后,又像公逵,为父母尽孝,事迹被地方官上报朝廷,将他擢至高位。”杜氏认为《李娃传》里的郑生有隐射郑氏三兄弟的成分:“郑家后一辈的事情被人回忆,他们在朝堂上的美闻和丑闻无疑成为白居易朋友圈子中谈论的话题。如果《李娃传》写成于这一时期,那么这故事就会新添入有关郑氏令人印象深刻的往事。”[2]51杜氏跳出了一人对应一人的比附,而是从荥阳郑氏一辈人的经历来考察郑生的原型,他的结论十分新颖,应当得到中国学界相关研究的关注。

[1]NIENHAUSER William H.A Third Look at“Li Wa zhuan”[J].T’ang studies,2007(25):91 -109.

[2]DUDBRIDGE Glen.The Tale of Li Wa:Study and Critical Edition of a Chinese Story from the Ninth Century[M].London:Ithaca Press,1983.

[3]DUDBRIDGE Glen.A Second Look at Li Wa chuan[M].Indiana:Indiana University Press,1995.

[4]KERMODE FRANK.The Arden Edition of The Works of Willillam Shakespeare:The Tempest[M].London:Methuen & Co.Ltd,1954.

[5]奥维德.变形记[M].杨周翰,译.北京:人民文学出版社,2000:147.

[6]威廉·莎士比亚.暴风雨[M].朱生豪,译.武汉:湖北教育出版社,2002:137.

[7]TSAI S C Kevin.Ritual and Gender in the“Tale of Li Wa”[J].Chinese Literature:Essays,Articles,Reviews,2004(26):99 -127.

[8]维克多·特纳.仪式过程:结构与反结构[M].黄剑波,柳博赟,译.北京:中国人民大学出版社,2006.

[9]BOURDIEU Pierre.Language and Symbolic Power[M].Massachusetts:Harvard University Press,1991:117.

[10]戴望舒.中国现代名家经典文库:戴望舒卷[M].北京:中国戏曲出版社,2001:275-276.

[11]卞孝萱.校订《李娃传》的标题和写作年代[J].社会科学战线,1979(1):265-267.

[12]刘克庄.后村诗话[M].北京:中华书局,1983:18.

[13]刘昫.旧唐书:卷137[M].北京:中华书局,1975:3770 -3771.

[14]白居易.白居易集[M].北京:中华书局,1979:923.

British Sinologist Dudbridge and his Study of The Legend of LI Wa

XU Hao-ran

(School of Liberal Arts,Nanjing University,Nanjing 210093,China)

British sinologist Dudbridge’s study of The Legend of LI Wa is of considerable academic significance.He brought the method of Shakespearean study into text annotation,which started a discussion on“over-annotating”in western academic circle.From the perspective of structuralist literary criticism,he interpreted The Legend of LI Wa and enlightened other scholar’s probe into the ritual meaning of the text.Following Chinese scholars’textual research between literature and history study,Dudbridge furthered the exploration of the relationship between The Legend of LI Wa and The Lyric of LI Wa and of the problem about the allusion of the text.

Dudbridg;The Legend of LI Wa;Shakespearean study;structuralist literary criticism;text research between literature and history

I 206

A

1004-1710(2012)04-0037-05

2011-09-06

许浩然(1984-),男,江苏南京人,南京大学文学院2010级博士研究生,主要从事中国古典文献学、英美汉学研究。

[责任编辑吴晓珉]