我国种植业空间布局是否呈区域分散化趋势

2012-12-20李炎子戴家武王秀清

李炎子 戴家武 王秀清

我国种植业空间布局是否呈区域分散化趋势

李炎子 戴家武 王秀清

改革开放以来,我国种植业的空间布局发生了深刻变化。空间布局的演变是趋于专业化还是分散化,直接影响农业比较优势的发挥。文章选取了12种主要农作物,以1978—2009年的省级面板数据对我国种植业区域专业化进行了实证研究,结果表明,第一,自1978年以来,全国平均种植业区域专业化指数呈先降后升的明显趋势,个别年份出现波动,可能与当时的政策或经济环境有关;第二,各地种植业区域专业化指数及其变化趋势存在较大差异,农产品结构单一和经济较发达的地区往往专业化指数较高,而且大都呈上升趋势,而传统农业大省的专业化指数一般较低,且大都呈下降趋势。

种植业;区域专业化;空间布局;比较优势

一、引言

改革开放以来,我国农业尤其是种植业的空间布局发生了深刻变化。粮食生产重心变动方向由“趋向东南”转为“趋向东北”,粮食作物生产布局逐步向耕地资源相对丰富、农民非农就业机会较少、生产经济效益比较高的北、中部地区转移或集中。1978—2007年,东部粮食生产比重下降了8.54%,中部提高了7.19%,西部提高了1.35%。[1]变化最明显的是东北平原,由原来的“北大荒”逐渐演变为我国重要的水稻、玉米和大豆产出基地。其中,黑龙江省2009年一季水稻种植面积较1980年增长了10倍多,产量增幅更是高达19倍;大豆种植面积增长了1.5倍,占全国大豆种植总面积的比例由22%增长到44%,整整翻了一番。相反,小麦种植比重则急剧下降,2009年黑龙江省小麦种植面积较1980年减少了85%。我国经济作物的空间布局同样发生了巨大变化。以棉花为例,从1978年至2009年,辽宁、上海、江苏、浙江和四川等省市,棉花种植面积分别下降99.1%、98.6%、57.2%和75.8%,而新疆和甘肃则分别增长了8.4和4.2倍,长江中下游作为棉花主产区已成为历史,新疆一跃上升成为全国最大棉花产区,2009年产量占全国总产量的40%。

空间布局的演变是呈区域专业化还是分散化趋势,直接影响我国种植业比较优势的发挥。区域专业化水平低,意味着各地区没有充分发挥各自的比较优势,不仅会导致资源配置效率低下,而且还限制了农产品产量的提高,对于我国这样一个人多地少、对农产品尤其是粮食产量担忧的大国而言,是一个亟待解决的重大课题。中央历来高度重视这一问题。2000年中央农村工作会议提出,新阶段农业的中心任务是对农业和农村经济结构进行战略性调整,以实现促进农民收入增长的基本目标。2001年中央将调整农业生产布局,充分发挥区域比较优势作为现阶段我国农业和农村经济结构调整的主要任务之一。

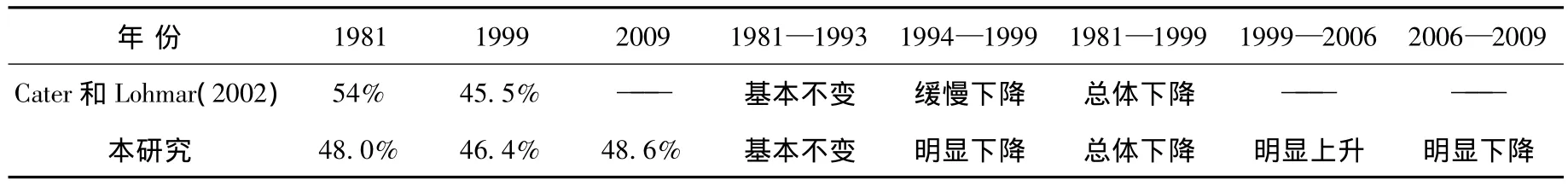

区域专业化程度是衡量空间布局调整是否符合比较优势原则的重要指标,而后两者在多大程度上相符,以及将来的变化趋势如何,关系到我国农业生产的资源配置效率和农产品产量的提高,关系到农民收入乃至整个农业收入的增长。我国粮食区域专业化水平有较大的上升空间,各省区主要粮食作物的比较优势差异非常明显,通过调整粮食品种的种植结构从而提高资源配置效率及增加粮食产量的潜力还很大。[6]比如,西北各省(区)种植业生产专业化水平的变动基本上是与其比较优势的变化方向相违背的。[7]很多学者都认为我国农业生产的区域比较优势与区域专业化存在背离现象。[8-10]而Cater和Lohmar的研究则进一步表明,中国农业生产专业化程度在1981年和1999年分别为54%和45.5%,总体而言,1999年我国农业生产的区域专业化较1981年有所下降。[11]也就意味着我国农业生产总体上是趋于分散化的。实际情况果真如此吗?

从经验角度来看,改革开放30多年来,我国完成了由计划经济向市场经济的转变,市场在资源配置中逐渐占据了主导地位;同时,自从加入WTO后,我国农业与世界接轨,农业生产与国内、国际两大市场的联系日益紧密。基于这两方面因素,逻辑上可以认为我国农民在农业生产中的自主权在不断增大,农民更应该根据市场这只“无形的手”,按照比较收益原则安排农业生产,因而区域专业化将会上升,至少不会下降。

究竟是Cater和Lohmar的研究结论有瑕疵,还是我们的经验判断有问题?对此,本文拟通过使用科学的评价指标,估测出我国种植业的区域专业化程度,从而对这一问题进行实证检验。并从时间(1978年至2009年)和空间(各省、区、直辖市)两个维度进行对比分析,考察改革开放30多年来我国种植业区域专业化指数的变化趋势和现状,以及主要农产品在各省区之间的专业化差异。

二、方法和数据

国内外关于农业区域专业化的研究非常丰富,相关的方法和指标体系也比较成熟,其中应用较广泛的是区位熵指标。钟甫宁等运用多个指标研究了中国主要粮食作物的区域比较优势,其中之一是规模优势指数(SAI,即区位熵),用以衡量某地区、某一种作物品种相对全国平均水平的播种面积集中度,从而反映出该作物在当地的相对收益率。指数的值大于或小于1,分别代表该地区的农民更愿意或更不愿意种植该作物。一定程度上而言,该指数值越大,表明区域集中度(专业化)越高,反之亦然。作者假设,如果这一指数值是由经济因素决定的,则该指数可用来衡量比较优势。[6]利用区位熵指标对农业区域专业化进行研究的还有:张哲、张蕾使用专业化系数(即区位熵)对我国西北地区种植业的区域专业化与比较优势协调性进行了实证分析;[7]李永实利用区位熵指数测算了福建省农业区域专业化水平,认为农业生产的区域专业化已现端倪;[12]杨文杰利用区位熵指标计算了西北地区的小麦、玉米等5种主要农产品在1990—2004年间的比较优势和专业化程度;[13]卢凌霄利用区位熵指标分析了我国蔬菜的区域专业化情况;[14]徐锐钊利用区位熵指数测算了我国油料作物区域专业化程度;[15]等等。

此外,相关研究中还运用了其他方法测算农业区域专业化水平,如苗齐和钟甫宁利用结构差异指数考察了1980—2000年中国农业生产结构区域差异的变动;[16]曹暕等利用农业部门生产总值的相对专业化指数和分品种绝对离差两种指标,分析了我国改革开放以来农业区域专业化生产的演变过程;[17]徐锐钊在对我国油料作物区域专业化的研究中除了运用区位熵指标,还运用了地区间专业化指数;[15]等等。

区位熵在测算区域专业化水平方面有一定的优势,比如其简单易操作、数据易获得等,但这一指标仅仅以种植面积的变化来解释区域专业化,缺乏严谨的经济学理论支撑,而且区位熵测算出的是每一地区、每一产业的值,不能从全国范围内对区域专业化进行综合评估。其他诸如地区间专业化指数等,也都存在类似的问题。

Cater和Lohmar根据Krugman的经济地理理论,建立了一个计算区域专业化的指标,核心是以各地区农产品价值的对比及变化来解释区域专业化①该研究将中国分为六大区域,即东北、华北、西北、东部、中部和南部。。[11]该指标通过引入价格因素,一定程度上克服了上述指标中经济学理论薄弱的问题,同时还能从地区和全国两个不同层面反映区域专业化状况。根据该指标的公式,在测算全国区域专业化指数之前,必须先计算出各地区相互之间的专业化指数,这样将出现过多的地区间指数,一方面难以合理判断某一地区针对全国平均水平的区域专业化程度,另一方面,各地区农业生产结构的调整,主要受当地资源禀赋、全国市场需求及各品种成本收益状况的影响,而与其他单个地区的关系不大。比如,东北地区水稻种植面积大幅增加,与华北、华南或者其他某一具体地区的关系不大,而主要是受全国市场的需求、成本与收益以及当地资源禀赋等因素影响。因而,有必要对Cater和Lohmar的方法进行改进,将各地区相互之间的对比,改为各地区与全国平均水平的对比,具体公式为:

淡水浮游动物主要由原生动物、轮虫、枝角类和桡足类组成[1],其生物量的大小与合适程度在淡水滤食性鱼类的养殖中具有重要的意义。因此,对水域中浮游动物的调查研究具有重要的生态和经济意义[2]。有关漳泽水库浮游动物类群研究报道极少,本文调查研究了春、夏季漳泽水库浮游动物的群落组成和现存量的动态变化,并利用综合多样性指数对漳泽水库的水质营养状态进行确定,旨在为漳泽水库水环境评价与保护、渔业资源合理利用和可持续发展提供理论依据。

其中,Vij代表地区j第i种作物的产品价值,Vj代表地区j所有农作物的产品总价值;同理,Vi代表全国第i种作物的产品价值,V则代表全国所有农作物的产品总价值。

公式计算出来的RIj值为地区j的农业区域专业化指数,在此基础上,对全国各地区的RIj值求平均,可得到全国种植业的区域专业化指数。如果某地区的农业生产结构与全国平均水平完全相同,说明该地区农业生产完全分散化,相应区域专业化指数为0;反之,则表明该地区农业生产完全专业化,区域专业化指数将等于2。故RI的值介于0~2之间,值越大,表明专业化越强,反之亦然。

本文拟采用1978—2009年我国12种主要农作物产品的省级面板数据进行实证分析。这12种农作物包括:早稻、中稻、晚稻、小麦、玉米、大豆、棉花、花生、油菜籽、甘蔗、甜菜、烤烟。所需数据来自于《新中国60年统计资料》、《中国农业统计年鉴》、《全国农产品成本收益资料汇编》等年鉴资料。

与本文所不同的是,Cater和Lohmar研究中的数据除了种植业产品外,还包括牛肉、猪肉、禽蛋等畜产品,共计18种。[11]这种数据的选取方法能对畜牧业和种植业进行综合研究,却不利于分析农民在有限的耕地资源中,如何分配农作物的种植结构。因为畜牧业主要受资金、技术等方面的影响,而与耕地资源无关。本文的目的在于测算种植业的区域专业化,故不考虑畜产品。国内的其他研究则主要侧重于某一类农作物(如粮食、油料等)或某一地区(如西北)[6-7,12-13,15],这样的研究思路能更深入地剖析局部问题,但不能全面综合地考察全国种植业专业化情况。

三、结果及解释

(一)全国种植业专业化水平及变化趋势

改革开放30年来,全国平均的种植业区域专业化指数虽有波动,但整体上呈缓慢上升趋势,见图1。其中变化最明显的是1979年之后,区域专业化指数出现了跳跃式上升,这与当时改革开放的时代背景有着密切的关联。1978年召开的十一届三中全会拨乱反正,将全党的工作重心转移到经济建设上来;1979年,十一届四中全会通过了《关于加快农业发展若干问题的决定》,允许农民在国家统一计划指导下,因时因地制宜开展农业生产,保障他们的经营自主权,使农民的生产积极性得到极大鼓励。正是因为这一政策的出台,使得农业生产不再像以前那样完全受计划控制,农民在一定程度上有了自主权,可以根据当地特殊的自然、经济环境合理开展农业生产,从而极大地提高了专业化水平。可以想象,在1978年农村改革之前,我国种植业专业化水平之低,极大地抑制了农民的生产积极性和农业生产效率。“因时因地制宜”这六个字蕴含着十分重要的政治和经济含义。

图1 1978—2009年全国平均种植业区域专业化指数资料来源:根据本文数据计算得出。注:图中向右上方倾斜的直线为趋势线。

同时,改革开放初中央实施了第一轮农业结构调整,废除了“以粮为纲”的农业生产方针,实行“决不放松粮食生产,积极发展多种经营”的战略,仅1979—1982年的4年间,全国粮食播种面积累计减少10 686万亩,经济作物播种面积累计增加6 531万亩。[18]这与图1中1979年以后我国种植业区域专业化指数快速上升的特征非常吻合,证明当时的政策效果非常明显。

1979—1993年,我国种植业区域专业化指数呈现出波浪式的变化,整体水平基本保持不变,与Cater和Lohmar的结果非常相似。与他们结论更加接近之处在于,本文也认为1994—1999年间我国种植业区域专业化出现明显下降(见图1)。这一变化特征与1995年中央出台的“米袋子”省长责任制,要求各省份保证粮食播种面积有较大关系。[11]东部沿海等经济发达的省区在粮食生产方面不具有比较优势,从经济效益上来讲,更适合种植蔬菜等经济作物。但作为接近14亿人口的大国,粮食安全始终是头等大事,“米袋子”省长责任制这一政策的出台,在保证了粮食安全的同时,势必会降低发达省区的种植业专业化水平。

1999年之后,一直到2006年,我国种植业区域专业化水平呈现明显上升的态势,这主要得益于1999年启动的新一轮农业结构调整政策。1998年底的中央农村工作会议指出,我国农业已经进入了由自给农业向商品农业、传统农业向现代农业转变的新阶段。要着力抓好面向市场,调整优化结构的工作。在农业内部,在确保粮食稳定增长的前提下,要放手发展多种经营。2000年、2001年中央农村工作会议分别提出对农业、农村经济结构和农业生产布局进行战略性调整,充分发挥区域比较优势。2004年和2005年中央一号文件再次强调调整农业结构,实现农民增收。各地都把农业结构调整作为农民增收的重要途径。[19]因而,本文的结论进一步证明了1999年开始的中央新一轮农业结构调整政策是取得明显成效的。

然而,值得注意的是,2006年之后我国种植业区域专业化水平出现下降,这是否与2006年中央实施的一项重大农业政策——取消农业税有关,还有待进一步研究,但对于种植业区域专业化水平下降这一问题,各级政府必须引起高度重视,因为这关系到农业比较优势的有效发挥,和农民收入水平的提高。

根据Cater和Lohmar的方法,区域专业化水平等于区域专业化指数除以2,再乘以100%。因而可得出本文的结果:1981年我国种植业区域专业化水平约为48.0%,1999年为46.4%,2009年进一步上升到48.6%。说明1981—1999年近20年间,我国种植业区域之间的专业化程度总体上是下降的,种植业趋于分散化,这一结论与Cater和Lohmar的研究相近,见表1。而随着中央对农业结构的调整,1999年之后,我国种植业区域专业化出现明显上升的趋势,不仅提高了农业生产效率,还加快了农业市场化进程,增加了农民的农业收入[19],这一点又证实了种植业区域专业水平的提高有利于促进农民收入。

表1 本研究与Cater和Lohmar研究结果对比

至此可以回答前文提出的疑问,并非Cater和Lohmar的研究结论有问题,也不是我们的逻辑判断有错,而是在1994—1999年间,“米袋子”省长负责制等政策的实施,导致我国种植业区域专业化水平下降,而随着中央对农业结构的不断调整,1999—2006年间,我国种植业的区域专业化水平又恢复性地上升,甚至超过之前的最高水平。本文估测出的区域专业化指数基本上都小于Cater和Lohmar的研究结果,主要在于我们仅考虑种植业的情况,如果将畜牧、水产等行业加进来,专业化指数显然会上升,但这又涉及上文提到的问题,不再赘述。

(二)各地区种植业专业化指数及变化趋势

通过运用数据对上述公式进行测算,结果表明各地种植业区域专业化指数及变化趋势存在较大差异。从2009年的结果来看,专业化指数排前5位的分别是海南、青海、西藏、广东和广西,见图2。海南省由于地理位置的关系,主要以种植热带水果、反季蔬菜、水稻等作物品种为主;而青海和西藏地处青藏高原,地广人稀,适宜种植的作物不多;广东是我国沿海的经济大省,农业占三产业的比重较低;广西农业的地域特色非常明显,以甘蔗、亚热带水果、蔬菜等产业为主。这些是这5个省区种植业区域专业化指数较高的主要原因。而专业化指数最低的5个省份分别为安徽、湖北、四川、陕西和河南,这5个省份都是传统农业大省,其中安徽和河南是我国粮食主产区,湖北、四川和陕西都有非常适宜农业生产的自然地理环境和条件,包括光、温、水、土等,适合种植多种农作物。

图2 2009年各地区及全国平均种植业区域专业化指数

此外,2009年区域专业化指数高于1的省区还包括北京、内蒙古、上海、浙江、福建、江西、新疆等,低于1的主要还包括天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、山东、湖南、重庆、贵州、云南、甘肃和宁夏。从这一结果可以明显地看出,专业化指数较高的主要是两类地区,一是经济发达省市,如北京、上海、浙江等;二是在某些作物方面具有明显的比较优势的省区,如新疆是我国重要的棉花主产区。而专业化指数较低的则主要是传统的农业大省(区),如东三省、湖南、贵州、云南等。

经过改革开放这30年以来的逐步变迁,各地区种植业专业化指数都发生了一定变化,或上升,或下降,或基本不变,见表2。

表2 1978—2009年各地区种植业区域专业化变化趋势

种植业区域专业化指数出现上升的也主要是经济发达省市,或者在某一种农作物方面有独特优势的地区。其中上升最快的5个地区中,天津、江苏和广东属于发达地区,随着经济的高速发展,种植业比重不断下降,区域专业化快速上升。而广西和新疆种植业区域专业化指数快速上升的主要原因分别在于,这两个地区甘蔗和棉花的种植面积飞速增长,其他农作物种植面积则相应下降。1978—2009年间,广西甘蔗种植面积和产量分别增长了6.3倍和18.9倍,而新疆棉花种植面积和产量则分别增长了8.4倍和44.9倍。区域专业化指数下降的主要是传统农业大省,如辽宁、吉林、贵州、湖南等地,这些省区自然条件优越,适宜种植多种农作物。

四、结论

改革开放以来,我国种植业的空间布局发生了深刻变化。空间布局的演变是趋于专业化还是分散化,直接影响我国农业比较优势的发挥。一个地区在农业生产中越能发挥其比较优势,其在农业生产中也会获得更多的收益。相反,如果不顾自身资源禀赋、经济环境等的优劣势状况,盲目、重复地布局农业生产结构,则会对资源配置效率、农民收入等问题产生一定的消极影响。

总体而言,我国种植业的区域专业化绝对水平尽管还比较低①Kim的研究表明,1987年美国的农业区域专业化水平就已经达到62.5%,本文的结论认为1987年我国农业区域专业化水平约为56.1%(直到2009年才达到60%),Cater和Lohmar的结果约为50.5%。见文献[20]和[11]。,但近年来呈现出缓慢上升的趋势。绝对水平较低的主要原因一方面在于我国政府对粮食安全的高度重视,通过行政方式规定粮食主产区必须保证粮食作物的种植规模,同时严格实行“米袋子”省长负责制,一定程度上限制了各地对具有比较优势的经济作物的种植规模;另一方面在于我国农产品市场发育程度不高,农民的组织化、信息化、市场化水平较低,很大程度上影响了其调整种植结构、合理布局农业生产的积极性、有效性。区域专业化水平缓慢上升则主要得益于1999年中央启动的新一轮农业结构调整政策,尤其是2001年以来,中央将调整农业生产布局,充分发挥区域比较优势作为我国农业和农村经济结构调整的主要任务之一。此外,还得益于改革开放以来,尤其是入世以来我国农业市场化程度的不断提高、农产品市场的不断完善等方面。

值得注意的是,2006年之后,我国种植业区域专业化水平呈现出下降的势头,必须高度重视这一现象,采取有效措施及时、合理地扭转这一局面,着力提高种植业区域专业化水平,有效发挥农业比较优势,大力提高农民收入水平,促进我国农业、农村的科学发展。

[1] 杨春.中国主要粮食作物生产布局变迁及区位优化研究.浙江大学博士论文,2009

[2] Carter,C.A.and F.Zhong.Will Market Prices Enhance Chinese Agriculture?:A Test of Regional Comparative Advantage.Western Journal of Agricultural Economics,1991,16(2):417-426

[3] 蔡昉.区域比较优势与农业持续增长的源泉.中国农村经济,1992(11):40-45

[4] 蔡昉.比较优势与农业发展政策.经济研究,1994(6):33-40

[5] 钟甫宁、朱晶.结构调整在我国农业增长中的作用.中国农村经济,2000(7):4-7

[6] Zhong F.,Z.Xu and L.Fu.Regional Comparative Advantage in China’s Grain Production:Implications for Policy Reform.China’s Agriculture in the International Trading System.Paris:Organisation for Economic Cooperation and Development,2001

[7] 张哲,张蕾.西北地区种植业结构调整中的“背离现象”——区域专业化与比较优势协调性实证分析.中国农村经济,2003(9):25-31

[8] 张哲.西北地区农业结构战略性调整中的区域分工研究.浙江大学博士论文,2002

[9] 叶春辉.比较优势与中国种植业生产结构调整.南京农业大学博士论文,2004

[10] 亢霞.中国农业生产结构调整的动力机制研究.中国农业大学博士论文,2005

[11] Carter,C.A.and B.Lohmar.Regional Specialization of China’s Agricultural Production.American Journal of Agricultural Economics Proceedings,2002,84(3):749-753

[12] 李永实.比较优势理论与农业区域专业化发展——以福建省为例.经济地理,2007(4):621-628

[13] 杨文杰.西北地区主要农产品的比较优势及其专业化程度分析.农村经济,2007(11):54-56

[14] 卢凌霄.中国蔬菜产地集中与主产地形成研究.南京农业大学博士论文,2008

[15] 徐锐钊.比较优势、区位优势与我国油料作物区域专业化研究.南京农业大学博士论文,2009

[16] 苗齐、钟甫宁.中国农业生产结构变动的区域差异分析.吉林农业大学学报,2002(5):107-113

[17] 曹暕、王玉斌、谭向勇.我国农业生产区域专业化程度分析.经济与管理研究,2005(1):69-72

[18] 叶兴庆.论新一轮农业结构调整.经济研究参考,1999(2):2-14

[19] 李国祥.农业结构调整对农民增收的效应分析.中国农村经济,2005(5):12-20

[20] Kim,S.Expansion of Markets and the Geographic Distribution of Economic Activities:The Trends in U.S.Regional Manufacturing Structure,1860-1987.Quartly Journal of Economics,1995(110):881-908

Does the Spatial Distribution of China's Crop Production Tend to Regional Decentralization?

Li YanziDai Jiawu Wang Xiuqing

The spatial distribution of China's crop production experienced great changes since 1978.Whether this distribution tends to specialization or decentralization directly influences the effect of agriculture comparative advantage.In this paper,authors analyze the regional specialization of China's crop production by using a provincial panel data including 12 different crops during the period from 1978 to 2009.The results indicate that,firstly,the national average index of regional specialization rose at beginning and then declined,and its fluctuation in different years may be related with the temporal policy and economic environment.Secondly,there are big differences within regional specialization indices as well as their variation trends in different regions.High indices belong to the areas with developed economy or single agricultural products structure and mostly show an ascending trend.While specialization indices of traditional agricultural provinces are generally low and tend to descend.

Spatial distribution;Crop production;Regional specialization;Decentralization

2012-04-23

李炎子,中国农业大学经济管理学院博士;戴家武,中国农业大学经济管理学院博士;王秀清,中国农业大学经济管理学院教授,邮编:100083。

(责任编辑:常 英)