银幕上的乡土中国

——新中国十七年农村题材电影管窥

2012-12-20李焕征

李焕征

银幕上的乡土中国

——新中国十七年农村题材电影管窥

李焕征

如何研究农村?人们倾向于从现实政治、经济、社会问题中寻找答案。而对于现实之外的农村——比如说银幕上的农村,无论是研究电影的学者还是研究农村的学者关注都还不多。实际上,如果不了解农村,对于农村题材电影的研究则只能浮在表面,而不研究电影,我们对农村的研究将会失去很多有意义的部分。文章通过对十七年农村题材电影的研究,旨在揭示出一个银幕上的乡土中国,由此出发也许可以从农村研究与电影研究结合的角度拓展中国电影的相关研究。

十七年农村题材电影;民俗;日常生活

1921年,鲁迅先生发表了小说《故乡》,并于1935年正式提出了“乡土文学”的概念;1947年,费孝通先生出版了他的社会学名著《乡土中国》,从学理层次上概括了中国农民的生存和生活状态[1]。近一个世纪以来,对于乡土中国的描写与研究,已成为观察中国各种现象和问题的一个出发点。正因如此,笔者在研究新中国十七年农村题材电影的时候,也从乡土中国的视角切入,希望通过电影艺术家的描写刻画,借由其中的民俗与日常生活细节,揭示出一个银幕上的乡土中国。

一、农村、农民与农村题材电影研究

“农村是中国版图的底色,农村题材电影也曾是新中国电影的主流。”[2]1949—1966,新中国成立后十七年农村题材电影不仅数量巨大,而且在艺术上也有上佳表现。然而,长期以来,不仅研究农村问题的学者对新中国农村题材电影的了解不多,电影学术界的研究也非常不够。为此,结合当下对农村、农民的研究,重新审视新中国成立后十七年农村题材电影,并对其作进一步研究,是很有意义的。

(一)农村、农民与农村题材电影

何谓“农村”?“农村”如何界定?“在中国农村研究中,一向有以镇为中心和以村为中心两种取向:一些受英国功能主义影响的学者多以村为基本分析单位,如费孝通的《江村经济》、《云南三村》等。而另一些受美国芝加哥学派影响的学者,则多以镇为基本分析单位,他们强调,一个单纯农村不足成为一个乡村社区。”[3]49但不管怎么说,农村作为一个社会的历史的范畴,在中外学术界都是得到认可的,它是一个与城市相对的概念,涵盖面极广,包括地域、生态、经济、社会、文化等多方面的内容。

弄清楚何谓“农村”的问题,接下来就要谈及另一个关键问题:谁是“农民”?农民是一种职业,抑或是一种身份,还是二者兼有呢?一种观点来自西方发达国家,他们认为,农民(farmer)是个职业概念,是与渔民(fisher)、工匠(artisan)、商人(merchant)等职业并列的概念。还有一种观点认为,农民是相对于城市来限定自身的,如果没有城市,就无所谓农民,如果整个社会全部城市化了,也就没有农民了。[4]8我国学者秦晖认为,在许多不发达国家,农民一般不称为farmer,而被称为peasant,无论在研究还是日常生活的语境中,农民都不仅仅是一种职业,而且还是一种等级,一种身份或准身份,一种生存状态,一种社区乃至社会的组织方式,一种文化模式乃至心理结构。[3]39

从海内外学术对农村、农民的研究出发,具体到十七年电影中的中国农民,我们当然也不能忽略了他们身上还罩着一层巨大的光环:广大农民是新生的共和国的主人,是执政党的基础——工农联盟的主力军。

其实,毛泽东早就对于“农民”问题有过精辟的概括,他说:“农民——这是中国工人阶级的前身,将来还要有几千万农民进入城市,进入工厂。”“农民——这是中国军队的来源。士兵就是穿着军服的农民。”“农民——这是现阶段中国文化运动的主要对象。所谓扫除文盲,所谓普及教育,所谓大众文艺,所谓国民卫生,离开了三亿六千万农民,岂非大半成了空话?”[5]978-979

由是观之,孟繁华在《传媒与文化领导权》一书中对中国社会主义初期农村题材文学、戏剧与电影大行其道的现象所做的分析[6]88,是令人信服的:

“中国的社会主义文化在它的初始阶段,其趣味性是不断地向农民文化倾斜的。这一文化趣味,一方面与中国的农业社会性质有关,与民间的文化传统和接受要求有关;一方面,也与文化意识形态长期的引导、动员有关。1942年以来,‘为工农兵服务’和首先是‘普及’的问题,是长期以来不变的文艺方针。但就中国的具体状况而言,农民占社会人口的绝大多数,真正的产业工人由于历史的短暂,还没有形成自己特有的文化欣赏趣味,中国士兵多为农民出身,他们的趣味事实上就是农民的趣味。因此,社会主义在它形成的最初阶段,就是以农民文化作为基础的。1942年以后创作出的‘红色经典’,不仅题材是农村的,而且人物、故事情节、结构和结局,都是以农民的欣赏方式设置的。”

对农村题材电影进行一个历史的考察,我们发现最初并没有一个严格的界定。最早的提法见于茅盾在中华全国文学艺术工作者代表大会上所做的报告——《在反动派压迫下斗争和发展的革命文艺》,他谈到的不只是电影,而是关于整个文艺创作如何反映农村生活和斗争的问题。文章在分析国统区的文艺创作不能反映当时社会中的基本矛盾并且表现出种种偏向的时候,特别指出:“题材取自农民生活的,则常常止于描写生活的表面,未能深入核心,只从静态中去观察,回忆中去想象,而没有从现实斗争中去看农民。”[7]181950年1月,陈波儿提到了拍制故事片的方针和任务,强调要:“‘写工农兵’和‘写给工农兵看’为主,在写工农兵中间又应当把重点放在写兵的问题上。”并指出:“在选择题材时还要注意它的普遍性,我认为我们的宣传教育对象主要是广大群众,其次才是干部。如果欲使广大群众更多地接受我们的东西,那么选择题材时照顾到这一点是必须的。”[7]58-65这里也没有提到农村题材或是农业题材的问题,而是提的“写工农兵”的问题。直到1961年张光年才在一篇文章[8]337中谈到:

“作家面向生活整体,从个别表现一般。他从生活的汪洋大海中间,选取它充分熟悉、透彻理解,他认为有价值、有意义的东西,作为自己加工提炼的对象,这就是题材……但是,通常却把题材这一概念做了更广泛的解释,指的是可以作为写作材料的社会生活、社会现象的某些方面。如像革命斗争题材、工业题材、农业题材等等。”

然而,就是这样一个含义模糊且经常交叉使用的概念,恰恰是新中国十七年电影在创作之前就不得不考虑的问题。查阅相关档案就会发现,从1951年到1965年的题材规划以及与此相关的内容——会议、报告、批示、讲话、意见、建议等占了档案数量的十分之九。“在新中国电影史上,题材问题始终占据着重要位置。它不但是电影管理机构制订每年的生产计划(题材规划)的出发点,而且是文艺上的两条路线斗争中的焦点话题。”[9]

题材的问题为何显得如此重要呢?通过研究我们发现一个有趣的现象,那就是新中国计划经济体制下,电影的商业化运作越来越不合时宜,作为重要宣传品的电影不需要再按市场的趣味去划分类型,只需要按照党和政府的电影生产计划来进行生产。正如吴迪[9]所论:

“1949年以前,电影按照影片类型分类——武侠、言情、伦理、古装等。1949年以后,类型衰亡,题材尊显,后者取代了前者,并且被赋予了前者所没有的意义和价值。题材之所以享有这样的殊荣,是因为它不再是艺术性的商品,而成为计划性的宣教品。电影所表现的生活内容要与社会经济生活——工业部、农业部、国防部等诸门类相对应,于是就有了工业题材、农业题材、军事题材等。另一方面,作为宣教产品,电影不但承担起建构‘革命历史’的任务,而且成为证明现存秩序的合法性和真理性的工具。于是又有了革命历史题材、革命战争题材、反特题材、反腐题材、献礼片、‘主旋律’、‘五个一工程’等。”

一般地讲,题材规划的主要内容包括三个方面,一是影片的生活素材,二是影片的主题思想,三是各类影片的比例。文化部1953年10月1日发布的《1954—1957年电影故事片主题、题材提示草案》第一次用专门的文字谈及农业生产、农村建设与农民生活的主题、题材,并做了详细的规划、安排。[10]354

由上述题材规划出发,我们可以对农村题材电影作如下界定:

农村题材电影是新中国电影的一个独特片种,是指以农业生产、农民生活、农村革命与建设为选题所创作的电影故事片。它包括农村现实题材影片和农村历史题材影片两大类,它还可以进一步细分为农村革命斗争片、农业生产建设片、农民生活片等更为具体的片种。

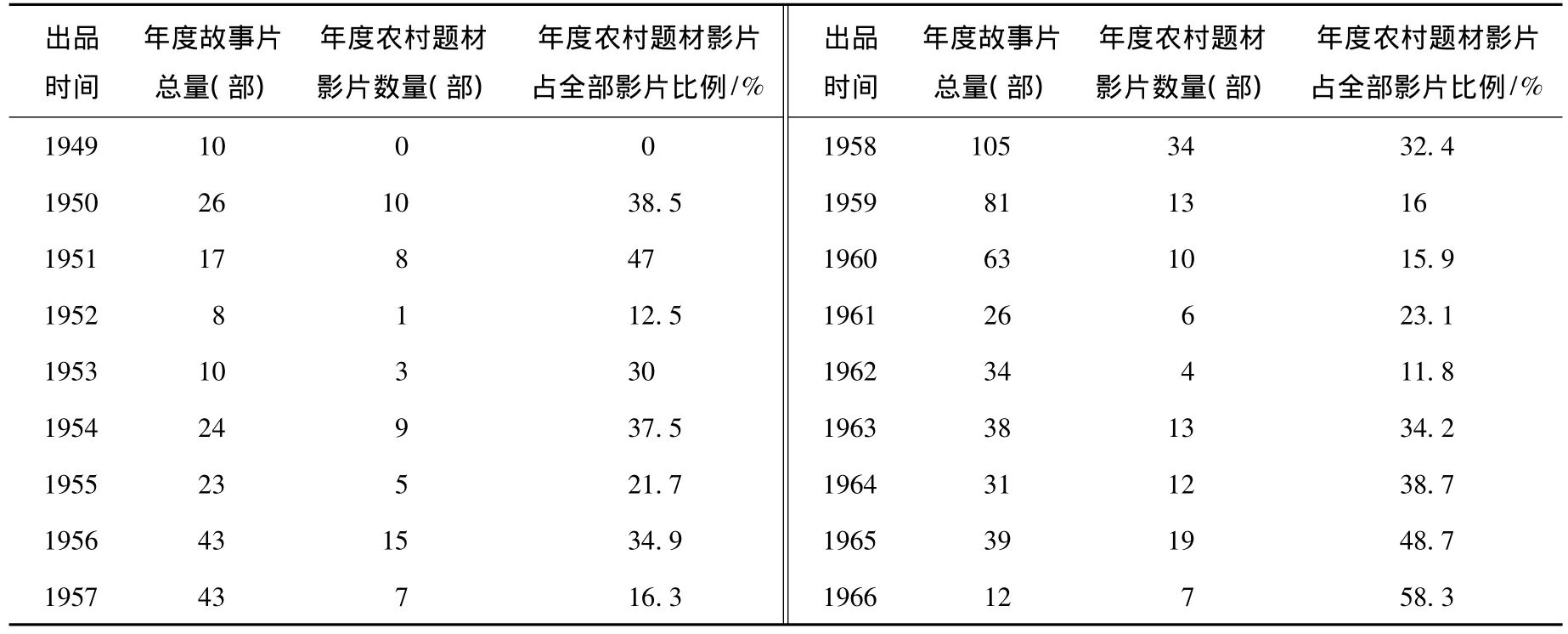

统计资料显示,中国电影自1905年诞生以来100年间共生产故事片近3万部(含港台地区),[11]15其中1949—1966年十七年期间共生产故事片728部,其中农村题材影片(广义)176部,年均占比达24.2%,最高的年份竟高达58.3%。

表1 1949—1966年每年电影故事片(包括戏曲片、艺术性纪录片)统计[12]

由于十七年农村题材影片数量众多,为了研究的方便,笔者根据影片内容的不同,把十七年农村题材电影粗略地分为如下几类:

农村革命斗争片,如《白毛女》、《土地》、《红旗谱》、《暴风骤雨》等。这部分与十七年文献中经常提到的革命历史题材、革命战争题材影片有重叠和交叉的部分。

农业生产建设片,如《北国江南》、《神秧手》、《耕云播雨》等。

农民生活故事片(含爱情片),如《小二黑结婚》、《花好月圆》、《我们村里的年轻人》等。

少数民族农村题材影片,如《刘三姐》、《五朵金花》、《农奴》等。

再就是根据农村题材影片的艺术样式,笔者还专门列出了:

1)农村戏曲片,如评剧《刘巧儿》、豫剧《朝阳沟》、吕剧《李二嫂改嫁》等,以及部分反映农民文化趣味的民间传说与传统戏曲影片如《梁山伯与祝英台》、《天仙配》、《牛郎织女》等,也会有所涉及。

2)农村题材名著改编影片,如鲁迅先生的《祝福》、“山药蛋派”文学作品的电影改编等。

(二)十七年农村题材电影研究的新视角

昨天的电影,今天的历史。对十七年农村题材电影的研究无疑需要一种历史的维度。那么,如何研究历史呢?人们似乎习惯于从大事件、大人物、历史年表中寻找答案。但是,社会的变迁是“每日每时都在进行的,它是由无数的、似乎司空见惯、习以为常但又实际上变动不居的日常社会行动构成的”[3]2。当下的社会学者就把关注的目光投向了日常生活,其实,历史学领域也非常重视日常生活的研究。法国年鉴学派最著名的代表人物——F·布罗代尔(1902—1985)在研究15~18世纪的欧洲历史时,“就特别注重从最基层的日常生活结构的变化入手,不厌其烦地从各种琐碎的关于衣食住行的资料中去发掘那些人们所不经意的东西”,“这样撰写历史当然不如研究重要历史人物和重大历史事件的传统历史方法简洁,甚至让人觉得把轰轰烈烈的历史写得那么平常乏味、那么枯燥繁琐,但这样撰写的历史也许才是更为真实的、更接近历史本来面目的。”[3]3

从五四时期至今,民俗研究一直是我国学者们关注的领域,是大陆学界的显学之一。浩如烟海的研究文献和民俗资料,大量散在于众多的古籍、地方志和学术论著论文中,这些文献资料是我们了解中国人的民俗生活的宝贵财富。但是,对于如何把民俗学研究的方法和观点引入电影史研究还是一个比较新的课题,相关研究还比较匮乏。实际上,有历史学者早就注意到了这个方面,如张鸣在《乡土心路十八年——中国近代化过程中农民意识的变迁》导言中就谈到:“决定一种文化特质的标记虽属于上层典籍文化,但根子却在这种文化的‘无文’成分,即风尚、习俗、禁忌、民间仪礼等,经过千百年的积淀,这些‘无文’成分所凝结的价值、意向已成为某种集体无意识,深植于每个‘文化人’的意识深处。某种习俗纵然可能改变,但相应的行为模式却会残留很久。”[13]4而“真正对乡下人的世界观起架构作用的应该是乡间戏曲和故事、传说,包括各种舞台戏、地摊戏、说唱艺术及民歌(谣)、俚曲、故事、传说、童谣、民谚、民间宗教的各色宝卷(已化为说唱艺术的一部分)等”。[13]12张鸣还引述周作人的话说:“利用神话来编喜剧,中国人民的智慧是很可佩服的,《闹天宫》之利用玉皇大帝、太上老君来陪衬一个毛猴,《天河配》之用西王母来陪衬一对牛女(耕织的男女),都是很大的对比……中国人是乐天明朗的民族,利用迷信做材料,却转变成很好的戏剧。”[14]141

对于十七年农村题材电影的研究,我们何妨跳出“就电影谈电影”的小圈子,换个角度,去找一找其“无文”成分呢,尽管这些作品是故事片,并非生活的实录,但其中的社会风尚、习俗、禁忌、民间仪礼等,不仍然是那个时代一份“独特”的纪录吗?

民俗是“相对稳定的模式”,而日常生活则是变动不居的,所以,我们对中国十七年农村题材电影的研究不仅要研究银幕上所呈现的“相对稳定的模式”,更要研究波澜壮阔的大时代变动不居的日常生活,只有这样,才能把握那个特殊的年代,也才能充分认识银幕上的乡土中国最核心的也是最有价值的部分。

二、十七年农村题材电影——乡土中国的银幕记忆

中华人民共和国的成立,是开天辟地的一件大事,也是一个从来没有的新的起点。新中国十七年开辟了文艺为“工农兵”的时代。研究十七年,尤其是研究十七年农村题材电影,就要把以往不被关注的细节和侧面呈现出来,尽可能还原其丰富性。

(一)被遮蔽的与被忘却的

关于十七年农村题材电影,首先,我们要知道当时什么人在看这些影片?他们看到了什么?现在,什么人还在看这些影片?他们又看到了什么?

胡菊彬的研究告诉我们,1955—1956年,至少有2 000多支放映队深入广大农村巡回放映①根据1955年电影局计划,1956年全国电影院规划发展56座,农村放映队2 566个,参见文献[15]60。,所以广大农民首先是这些电影的观众。但是,“如果我们把五六十年代的电影放映给今天的观众看,可以肯定,他们中的大多数人(尤其是青年人)是看不下去的,对城里人来说,看这样的电影则无异于一种折磨”。[15]78我们需要追问的是,五六十年代,农民们看农村题材电影看到了什么?今天的人们不愿看农村题材电影,是因为什么?是否可以设想一下:不论当初还是现在,对于十七年农村题材电影来说,人们都忽视了一些什么呢?

作为一个研究者,笔者认为这其中被忽略的,恰恰是十七年银幕上所反映的农村民俗和日常生活。

1.十七年农村题材电影中的乡村景观

在十七年农村题材电影中,乡村不仅是一个地理空间,更是一个独特的文化空间。所谓“一方水土养一方人”,一个区域里的文化传统、生活方式、风俗习惯、历史变迁、宗教信仰等都应是中国本土电影研究的应有之义。

电影对于乡村地理的设计虽然不要求与现实生活完全一致,但十七年农村题材电影所遵循的现实主义的创作原则,使得影片创作者对生活真实性的考虑都放在了重要位置。《花好月圆》、《汾水长流》、《三年早知道》等根据“山药蛋派”作品改编的影片,其突出特色就表现在“作品内容与山西独特的地理环境和地理条件的紧密联系”[16]17-18。以影片《花好月圆》为例,它是根据赵树理的小说《三里湾》改编,导演郭维在拍摄电影的时候,虽然把片名改了,但主要内容基本是忠实于原著的。故事发生地仍然是三里湾,据考证,其生活原型是山西省平顺县川底村,作为山区村庄,由西向东流经该村的一道小河有三道湾,同时,旗杆院、刀把地也与该村实际情况吻合。[16]21

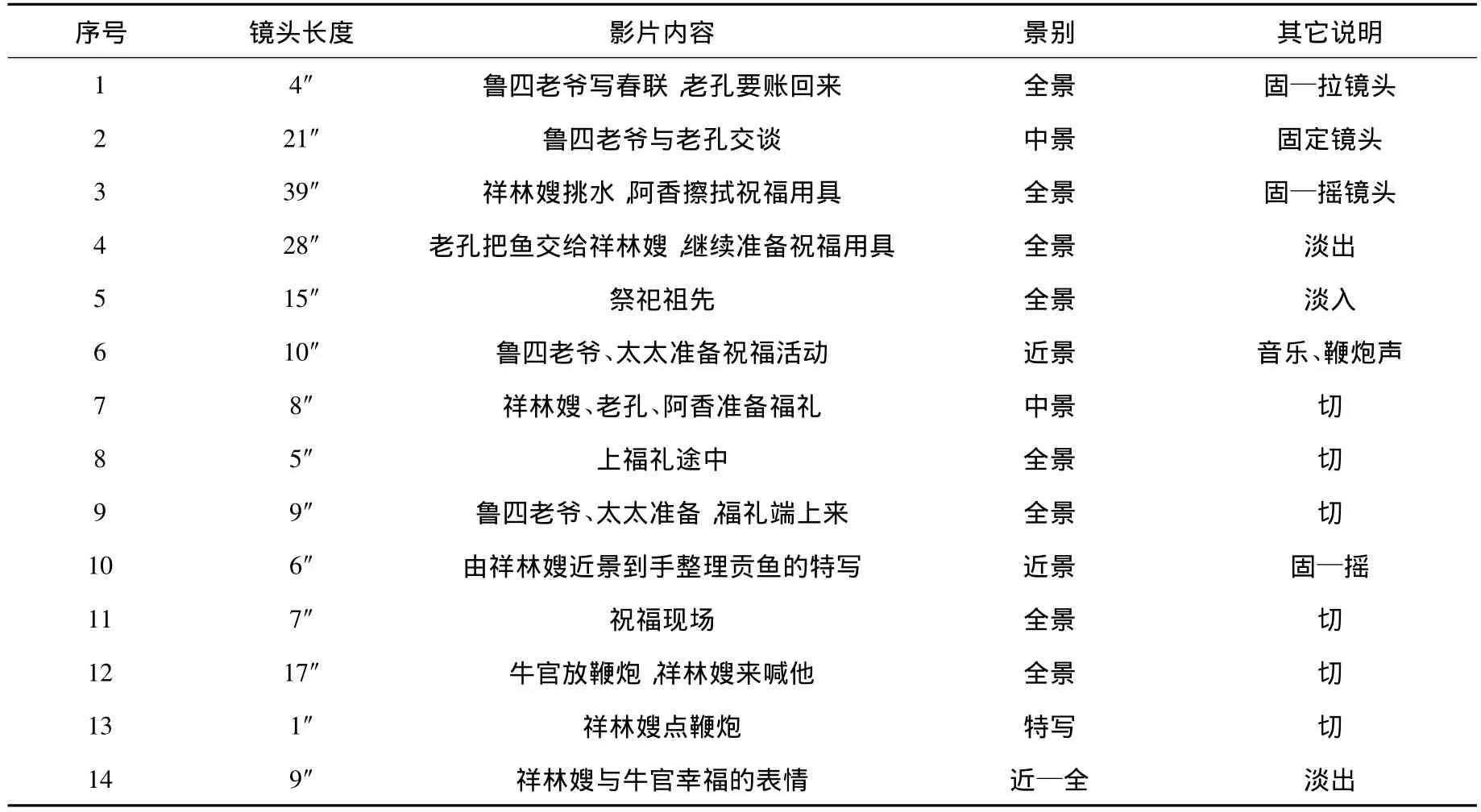

反映旧社会农村生活的影片更是充分考虑了历史的真实性,尽可能历史地还原当时的民风民俗,同时照顾到影片所反映的思想、主题,如“影片《祝福》为深刻揭示和表现祥林嫂这一悲剧人物的心理发展历程与不同时间的形体动作特征,美术师池宁关照鲁迅作品凝重、深沉的艺术风格,从影片的整体格调出发,通过全片阴暗的色调着力渲染悲剧气氛,使秀色的江南水乡成为冷峻、阴沉的社会环境的象征”[17]380。《祝福》所展示的南方水乡的典型环境乌篷船、土地庙、抢亲风俗、祝福场景等,具有浓郁的生活气息和鲜明的地方特色,给观众留下了深刻印象。

除了地理空间的精心设计,十七年农村题材电影更重视传统民俗的营造。如“过年”,这是汉民族生活中的重大节日。无论是城市或乡村,无论是南方或北方,无论是海内或海外,只要是汉民族,都要过年。《祝福》里的过年是很隆重的,从送灶神到祝福,礼数周全,祭祀丰盛。“这是鲁镇年终的大典,致敬尽礼,迎接福神,拜求来年一年中的好运气的”[18]3。这“年终的大典”、鲁镇人的节日,却并没有给“祥林嫂”带来好运气。

电影《祝福》中的民俗活动,既有物质方面的:如节日、祭祀时的食物和器具;有结婚拜堂时的布局和摆设;有浙东农民的旧毡帽与地方服饰,更有祥林嫂守寡后扎的白头绳标志等。精神文化层面的民俗如祭祀中的禁忌、寡妇禁忌以及对神灵、祖先的崇拜,对阴间鬼魂的畏惧等。尤其是全片的重头戏——祝福的活动场景给观众留下了深刻印象。

今天,当我们在历史地看待《祝福》这部影片时,可以深切感受到中国传统社会民俗文化巨大而深远的影响。在十七年的电影作品中,对旧中国民俗与日常生活的刻画如此深刻、细腻,是绝无仅有的。

2.十七年农村题材电影中的日常生活与民俗的深层意涵

我们不能把民俗仅仅看做日常生活,也不能用一个非常抽象的“文化”概念来指称它。正如陈勤建所指出的那样:“与一般生活事像相比,民俗事像具有明显的文化意识和生活特征交融的双重性。将民俗事像归属于生活方式,如同将它上升为纯文化意识,同样是不符合民俗本身特质的。民俗事像以内涵的文化意识和外表的生活方式形成它的双重复合,这是一种文化型的生活,生活化的文化。”[17]65

表2 电影《祝福》中的第一次祝福段落(拉片分析)

(1)受制于乡村地理的日常生活

选取2017年2月~2017年6月收治的90例拟行无痛分娩的产妇为研究对象。入组标准:(1)具备阴道试产条件者,(2)单胎头位且自愿接受无痛分娩者,(3)年龄为21~35周岁、美国麻醉医师协会(ASA)分级为Ⅰ~Ⅱ级,(4)临床资料完整者。排除标准:(1)具有妊娠合并症的产妇,(2)经产妇,(3)具有椎管内阻滞禁忌证的产妇,(4)合并恶性肿瘤者,(5)有硬膜外麻醉禁忌证者,(6)临床资料不全者。本研究获医院医学伦理委员会批准,且受试者均签署书面知情同意书。

一个地区的人们的生活习惯和民风民俗,因当地的地理条件而具有鲜明的地方特色,这是很值得研究的现象。比如《小二黑结婚》中“三仙姑”还有一个外号“米烂了”,就与小米这种农作物以及陕西人的饮食习惯密切相关。山西盛产谷子,当地人把谷子加工成小米,再用小米做饭、熬粥。制作小米捞饭有一整套程序:先将水烧开,把米下锅稍煮,掌握一定的火候,然后把米捞出来放在笼上蒸熟,即成小米干饭。如果火候不对,把米煮烂,成了糊糊状,米就捞不起来了。[16]51三仙姑虽在下神,心里却想着锅里煮着的小米,因而插空提醒小芹:“米烂了”,这倒成了一个笑话。

由于地理条件的限制,抗旱也是十七年农村题材电影经常表现的内容。马烽的《太阳刚刚出山》主题就是两个合作社联合打井抗旱的故事;《三年早知道》最后也落到了打井上面来。胡正的《汾水长流》则是描写全国农业合作化运动中,晋中平原一个位于汾河岸边的村庄里,杏园堡农业社办社的故事,他们一开始就遇到了严重的困难:霜冻、天旱、春荒缺粮。

研究发现,十七年农村题材电影讲述了很多翻身农民的故事,但是,除了跟地主反动派的斗争,更多的是与大自然抗争的生存斗争,具体到以山西农村为代表的北方来说,“凡表现生产斗争的作品,多数还是离不开以抗旱为中心的或以抗旱为背景的种种事件。”[16]45

(2)人情与脸面

鲁迅先生曾有一篇文章《说“面子”》,讲“面子”是“中国精神的纲领,只要抓住这个,就像24年前的拔住了辫子一样,全身都跟着走动了”[19]127。南京大学的翟学伟教授由此发现,“当我们用‘脸面’一词来概括、描述和分析中国人的性格和关系时,便可以发现它非常恰如其分地体现了中国人性格的关键和精髓。[20]129

举例来说,在《儿女亲事》(1950年,北影厂)中,李秀兰的父亲李老川不顾女儿已和贵春恋爱,硬要把女儿嫁给邻村的赵大奎,经过上级的批评帮助,不合理的婚约被取消,但李老川考虑到人情与脸面,继续反对女儿和贵春结合,并取消父女关系。而最终,因为单干户李老川在收割庄稼时遇上大雨,秀兰和贵春赶来帮助收割,父女、翁婿才终于达成和解。这部电影清楚地告诉我们一个关于面子的乡村世俗逻辑。开始李老川反对女儿的自由恋爱当然主要是因为不符合农村婚俗,但也是出于“面子”问题——村民的议论使他脸上无光。后来女儿婚姻木已成舟,为什么还反对呢,是因为没有按自己所希望的,有违“父母之命”。最后,父女、翁婿为什么能够和解呢?一是女儿、女婿能主动来帮他,给了他面子;再就是影片结构上呈现为一个大团圆结局:既指出了合作化的光明前景,宣传了新婚姻法,同时也符合农村观众的审美习惯。

再比如,《罗汉钱》中也提到,张木匠听说女儿艾艾自己找对象,他就感觉自己的面子全给丢尽了,这是在讲面子问题。《北国江南》中富裕中农董子章想让天禄进城给自己捎东西,天禄不同意,他就对天禄说:“当初盖房子娶媳妇,谁帮你的?”天禄回答:“那我不都还清了吗?”当董子章说“人情也忘了!”的时候,天禄只好无可奈何地答应了。这段对话也说明,中国人尤其是农民是特别讲人情的,欠人情总是要还的。

(3)民间仪礼

比如说,婚丧嫁娶是人生仪礼中的重要内容,在各地风俗中既存在着时代的差异,也有南方与北方的不同。比如同样是表达婚礼的内容,《祝福》中祥林嫂成亲与《妈妈要我出嫁》中玉春结婚都与其所处时代的民俗要求是吻合的,是社会大多数人能够接受的。但是,《祝福》中的抢亲习俗是一种历史遗留下的陈规陋习。而《妈妈要我出嫁》中由合作社为年轻人主持的婚礼,则反映了新中国新时代的一种新风尚,不再有“媒妁之言、父母之命”,而是由国家的基层组织——合作社来宣布、维护自由恋爱结婚的合法性。显然,影片中的民间仪礼也不是一成不变的。变与不变之间,也反映出社会的一些深层次的东西。

再比如说,在中国,年轻女性扎辫子是一个传统民俗习惯,也是女性特征的一个外在表现。然而,在电影《我们村里的年轻人》(1959年上集)中,孔淑贞剪辫子,立志劈山引水,这就是一个非常大胆的行为,具有仪式化的含义。她剪掉了属于自己性别特征的辫子,从而在表层和男性达到了“平等”,同时,这也显示出她作为女性的劳动决心。而在深层意义上,她是与传统文化、世俗习惯的决裂。电影中还安排了另外一个女性——小翠,与孔淑贞作为对比。只要看一下小翠在电影中的表现:在被李克明抛弃之后,她的难过,包括她的天真、脆弱,没文化……这些都是传统女性的典型特征,最明显的是她身边总要依傍一个男人,刚开始是李克明,后来是曹茂林,而孔淑贞则相反。但是这些都只是表层结构因素,而潜藏在深层的仍然是家族、集体、以男性为主的社会安排这些传统文化要素。看一看电影中,作为领导、决策者的一直都是高占武。当孔淑贞在劳动中逞强的时候,遭到的是高占武严厉的批评。由此来看,时代尽管在变,但中华文化深层的东西却仍然根深蒂固,不易撼动。

(二)现实的与想象的

十七年农村题材电影虽然高扬的是现实主义创作的大旗,然而,在政治标准高于一切的年代,这个现实主义前面还要加一个定语:革命的现实主义。所以,这里面既有现实生活的反映,也有革命化的浪漫书写。

1.对乡村人物和生活环境的典型塑造

虽然由于种种原因的影响,风景描写在“十七年”文学中不是太盛行[21]60,但在影片中,优于文学的是,电影语言讲故事的特质,对乡村世界的丰富和美丽还是得到了一定的展示,特别是影片对乡村人物和生活环境的塑造,给我们留下了深刻印象。如电影《白毛女》、《花好月圆》、《李双双》等作品,不同程度地勾勒出了各地有特色的自然风情,也让我们欣赏到乡村的日常劳动场景,如各地方的自然耕作过程,从南方的插秧、收割到北方的播种、扬麦,从北方的采摘棉花到南方的水乡劳作(拉纤),还包括农民的家庭生活和包括婚丧嫁娶在内的一些地方风俗,以及像田间休憩、村人吃饭、青年恋爱、庆丰收等生活场景,其间穿插了许多的农民口语、乡间传闻和民间故事,动人的生活细节中蕴涵着乡村情趣,也渗透出乡村人情世态。当中的许多作品,如《祝福》、《枯木逢春》、《花好月圆》、《红旗谱》等,都可以说是充满着浓郁地方特色的生活风情画。

1964年拍摄的电影《小二黑结婚》,作为解放区文学改编的经典作品,在中国电影史上具有重要的地位,尤其是片中所着意刻画的新风俗与旧风俗,为影片争色不少。

尤其是二诸葛、三仙姑这样的民间人物,大量的民俗习惯在他们身上表现得较为突出。这两个人物在性格上具有一些共同点:两人都具有封建迷信思想,阴阳八卦、黄道黑道,规矩颇多。都反对儿女自由恋爱,试图以家长身份主宰儿女婚姻。

二诸葛“抬手动脚都要论一论阴阳八卦,看一看黄道黑道”。即便全村人都在谈论“不宜栽种”的笑话仍不能使他悔悟,他坚持为儿子娶童养媳,而以“命相不对”为由,阻挠儿子二黑与三仙姑的女儿小芹的恋爱。当二黑被金旺、兴旺捆走后,二诸葛的表现是:“我知道这几天要出事啦,前天早上我上地里去,才上到岭上,碰到个骑驴媳妇,穿了一身孝,我就知道坏了……”二诸葛的迷信反映了他性格的懦弱。当然,二诸葛还有点小生产者一贯的狡猾。在区长面前反对二黑与小芹的婚事时,他为二黑的童养媳辩护:“她只有一个爹,也不知道逃难到哪里去了,退也没处退。女儿不过十五不能订婚,那不过是官家的规定,其实乡间七八岁订婚的多着哩,请区长恩典恩典就过去了……”。

三仙姑是小丑似的典型。她本身也是旧婚姻制度的牺牲品,刚刚15岁就嫁给于福,是前后庄第一个俊俏的媳妇。但是在落后愚昧的迷信思想影响下,她逐渐成了一个装神弄鬼、争艳卖俏的女人。三仙姑“虽然已四十五岁,却偏爱当个老来俏,小鞋上仍要绣花,裤褪上仍要镶边”,每天都要涂脂抹粉,乔装打扮一番。作者活画出了一个病态心理下性格扭曲的农村女性形象。作为一个情欲、性欲得不到满足的乡村女子,她借用“神”的名义为自己构筑一个虚幻的世界,当她看出小芹跟二黑的关系后,就托东家求西家,给小芹找婆家。其实骨子里是希望靠买卖婚姻获得一笔丰厚的聘礼,这种畸形的性格是封建农村经济极端落后和买卖婚姻制度的产物,是非常典型的。

为了使宣传深入人心,让农村人爱看,影片对农村日常生活进行了充分的表现,甚至比原著更贴近生活。影片一方面无情地揭露和嘲讽两位“神仙”身上的“喜剧性质”,如三仙姑“许亲”遭到小芹强烈反抗后,就拿出看家本事,“噢”的一声开始“下神”,借“神仙”之口,命小芹爹于福打小芹一顿,企图以武力逼小芹就范。一计不成,就又以撒泼耍赖、寻死觅活相威胁,这一切经演员周婷夸张而准确的表演,既滑稽可笑又令人作呕。而另一方面,影片又于嘲讽中给予人物以人文观照:在小芹和三仙姑闹翻,被三仙姑反锁在房里后,小芹爹要给小芹送饭吃,三仙姑虽然嘴里说着狠话,但还是哭着把房门钥匙扔给了于福。再加上影片开头赶庙会前,三仙姑帮于福拍打身上的灰尘,又帮小芹戴上项链,并嗔怪他们一个不知干净,一个不知打扮等描写,这些细节让观众看到的不再是那个装神弄鬼的三仙姑,而是一个“妻子”和“母亲”。这些都充分说明,十七年农村题材电影善于刻画“典型环境中的典型人物”。

2.对乡村人际、人情关系的刻画

在十七年农村题材电影中,乡村的人际和人情关系也得到了一定的展示,如父子、翁婿关系(如《光荣人家》、《一件提案》),母女、婆媳关系(如《妈妈要我出嫁》、《朝阳沟》),夫妻、恋人关系(如《李双双》、《我们村里的年轻人》),邻里关系(如《红旗谱》、《槐树庄》),亲戚朋友关系(如《三年早知道》)等,在不少作品中表现得相当真切;农民与土地之间的密切情感和文化关系,在《土地》、《暴风骤雨》等作品中也有准确的渲染;农民与集体制度、与各级官员之间相依存又相矛盾的复杂关系,则或显或隐地呈现在《卫国保家》、《一件提案》、《李双双》等作品中。

电影《李双双》,刻画了一个直爽泼辣,敢于与自私落后现象做斗争的新农村妇女形象。双双为了维护集体的利益,不惜和偷了几块小木头的孙有大娘吵起来,并亲自把木头归还给队里。与以往农村家庭伦理片不同,这部影片里对家庭夫妻生活有了很多细致的刻画,显得生活气息浓厚,故事性强,能吸引人,是十七年农村题材影片中少有的描写家庭生活的佳作。

影片中有一段戏很巧妙、很生活化,也很有限度地讽刺了农村的落后夫权思想,避免了以往影片中直、露的毛病。喜旺从地里回家,没有按照双双的吩咐“先把火打开”,而是等着双双回来生火做饭,并且振振有词:“我不能开这个头,我要替你做饭,将来还要我替你洗尿布呢”,这次“斗嘴”以喜旺小胜结束。从影片中我们可以看出,双双并没有要求丈夫替她做饭,只是要求丈夫把火生起来(饭还是由她来做),也就是说双双做的要求并不过分,也丝毫没有伤及“男人的面子(男人在家不做饭,应该由女人侍侯男人)”,但喜旺做的就明显超过了这个度了,也就是一般来说的得寸进尺,或者得了便宜还卖乖。影片就是要反对得了便宜还卖乖的这种大男人主义。所以,这里的讽刺夫权是一个很适度的,很容易被大众接受的讽刺。从这一细节上,能表现出影片既反对夫权过分膨胀,又没有让妇女丧失中国传统女性特征(勤劳、贤惠)的思想,就是说没有在维护妇权的道路上走向极端,没有在所谓“革命”的道路上走得太远。后来的事实证明,喜旺很乐意承担部分家务。

3.对乡村边缘人的负面描写

农村合作社经常成为十七年农村题材影片反复强调的内容之一,片中经常告诫人们的是:个体经济必将遭到失败,单干没有好结果。而片面追求私人利益的个人也处于人际交往的边缘地带,成为合作社时期的边缘人。合作社时期的边缘人一般是指“有缺点的农村干部和落后的农民”,如电影《花好月圆》中的范登高、袁天成、“糊涂涂”、“常有理”、“铁算盘”、“惹不起”等,都属于这一类。在赵树理作品中,这些人物的绰号都有来由,村长范登高,因为翻身翻得太高了而被称为“翻得高”;马多寿的绰号叫“糊涂涂”,因为他对集体利益常犯糊涂,但个人利益却算计得十分清楚;他的老婆“常有理”能把没有理的事也说得“有理”;大儿子马有余绰号叫“铁算盘”,因为他自私自利,很会精打细算;马多寿的大儿媳,是一个愚昧自私、蛮横撒泼的农村妇女,所以叫“惹不起”。这些富有个性化特征、诙谐幽默的绰号,带有浓郁的民间生活气息。因其个性过于突出,也是的这些人成为了十七年时期的边缘人。

《葡萄熟了的时候》中的葡萄贩子刁金,被刻画成一个奸商的形象,一开始就没人愿意搭理他。在影片中,他始终没有参与到集体成员的对话之中,有的只是与别人的讨价还价,当他压价收购葡萄的行为被众人揭穿后,更是遭到人们的鄙视。如果说《葡萄熟了的时候》中的刁金是被边缘化的个人,与他只醉心于追求个人利益而不关心集体有关,那么《夏天的故事》中的王大成和合作社会计米三多走在人际关系的边缘,则是因为他们走的是与合作社背道而驰的路。最终他们因为挪用社里资金做生意,生意失败被逮捕。其实,他们的边缘化角色在经济犯罪暴露之前已经显现出来。这是因为影片所表现的是他们与集体格格不入。米三多的女儿米玉兰本来和同学田金生有那么点意思,但她轻视农业合作社的工作,追求虚荣和物质享受,后来嫁给城里一个商人,自然也遭到冷淡对待。米玉兰追求个人幸福的行为本来是无可非议的,但却因为追求个人利益而逃离集体,最后也被集体所抛弃。《妈妈要我出嫁》中玉春不爱单干的九喜却爱上合作社的明华,影片清楚地告诉我们:不在集体中的人是不可能和集体中的人建立和谐的爱情的,爱情只能发生在社会主义大家庭的成员们中间。

另外,十七年电影对城市知识分子的描述也常是负面的,如《枯木逢春》中的医学教授、《朝阳沟》中的银环妈,也可以视为十七年农村题材电影中的边缘人。但有些乡村知识分子的形象却是正面的、积极的,不能一概而论。如《朝阳沟》对栓保这样自愿留在农村的高中生,《耕云播雨》中对自学成才的女青年萧淑英,是充分肯定的。在《花好月圆》中,对回乡知识分子范灵芝和马有翼态度也是明显宽容的。

四、结语

杨远婴在《中国电影中的乡土想象》一文曾谈到:“如果对中国电影史做一个纵向考察,那么我们就会发现,真正标示社会文化转型特征的几乎都是农村题材作品。譬如左翼力量介入电影的代表作《春蚕》,标志1949年胜利的《白毛女》,预示文化大革命的《槐树庄》,代表民主启蒙的《黄土地》,以及现代化遭遇中国的《被告山杠爷》。”[22]66-67对于新中国十七年来说,农村题材电影的重要性也是不言而喻的,不研究这些农村题材电影,就不容易弄清楚这段波诡云谲的历史。

需要特别指出的是,“十七年”农村题材电影既不像《春蚕》中充溢着心酸,也不像《黄土地》那么沉重,它所反映的乡村充满了明亮的色彩,欢快的的生活场景,再加上乐观、向上的农民形象和精神品格的塑造,总体来看,十七年电影中的农村世界是现实的,又是理想化的。当然,“十七年”电影所展现的乡村世界还不够全面和完整,还存在着一定的局限。如对于乡村社会的苦难,除了一些历史题材影片外,农村现实题材影片基本上没有去表现。再比如片中革命阵营很少出现阴暗面,敌我壁垒分明。而坏人总能被及时发现,落后者总能迷途知返。革命群众即使出现一些矛盾、苦闷等不和谐的音符,在最后也往往被大团圆式的结局所掩盖。但是,我们不应笼统地指责“它们在本质上都属于失真的影片”[15]52,抛开“十七年”意识形态的局限,我们发现银幕上所呈现的乡村生活的某些侧面,具有不可替代的历史价值和审美价值。

更难能可贵的是:在十七年农村题材电影中,乡村既不是其乐融融的田园风光,也不是阶级斗争的实验场,而主要是平凡质朴的日常生活。我们应当看到,银幕上反映出来的乡土中国,必将为“十七年”农村题材电影赢得它应该得到的地位。

[1] 费孝通.乡土中国 生育制度.北京:北京大学出版社,1998

[2] 孟海鹰.农村题材电影——过去现在和未来.人民日报海外版,[2008-07-02]

[3] 田翠琴,齐心.农民闲暇.北京:社会科学文献出版社,2005

[4] 孟德拉斯.农民的终结.北京:中国社会科学出版社,1991

[5] 毛泽东.论联合政府∥毛泽东选集:一卷本.北京:人民出版社,1964

[6] 孟繁华.传媒与文化领导权——当代中国的文化生产与文化认同.济南:山东教育出版社,2003

[7] 茅盾.在反动派压迫下斗争和发展的革命文艺∥吴迪.中国电影研究资料1949~1979:上卷.北京:文化艺术出版社,2006

[8] 张光年.题材问题∥吴迪.中国电影研究资料1949—1979:中卷.北京:文化艺术出版社,2006

[9] 吴迪.新中国的文艺实验:1949—1966的人民电影.当代中国研究,2004(2)

[10] 吴迪.中国电影研究资料1949—1979:中卷.北京:文化艺术出版社,2006

[11] 章柏青,贾磊磊.中国当代电影发展史.北京:文化艺术出版社,2006

[12] 中国艺术影片编目(1949—1979).北京:文化艺术出版社,1981

[13] 张鸣.乡土心路八十年——中国近代化过程中农民意识的变迁.西安:陕西人民出版社,2008

[14] 周作人.谈〈钟馗嫁妹〉∥黄裳.关于周作人.读书,1989(9):141

[15] 胡菊彬.新中国电影意识形态史(1949—1976).北京:中国广播电视出版社,1995

[16] 朱晓进.“山药蛋派”与三晋文化.长沙:湖南教育出版社,1995

[17] 周登福.电影美术概论.北京:中国电影出版社,1996

[18] 鲁迅.祝福.北京:中国青年出版社,2004

[19] 鲁迅.说“面子”∥鲁迅全集:第6卷.北京:人民文学出版社,1973

[20] 翟学伟.人情、面子与权力的再生产.北京:北京大学出版社,2005

[21] 贺仲明.乡村生态与“十七年”农村题材小说.文学评论,2006(6)

[22] 杨远婴.中国电影中的乡土想象.电影艺术,2000(1)

Earthbound China in Films:A Study on Chinese Rural Films(1949-1966)

Li Huanzheng

How to research into a village?People tend to seek for the answer from the reality of politics,economics,and social issues.However,as for the answer presents in the non-real world,like rural films,only few people(neither film researchers nor rural researchers)pay little attention on it.In fact,it is too hard for us to research the rural films without any vernacular knowledge,and vice versa.It will make us losing a lot of interesting but important details related to films with the rural theme,if the research content can only be floating on the surface.In order to sketch out the images of rural China in the screen,this paper explores the evolution and transformation of folklores and daily life in rural films(1949-1966)from the perspective of film history.Begin with these,the author believes that the idea combined rural studies and film studies may expand current research on Chinese films.

Rural films in 17 years;Folklore;Daily life

2011-09-18

李焕征,中国农业大学人文与发展学院媒体传播系副教授,电影学博士,邮编:100193。

(责任编辑:连丽霞)