农村政策执行偏差与村庄社会关联——以一起无息贷款事件为例

2012-12-12刘洋

刘 洋

(农业部农村经济研究中心,北京100810)

为什么政策执行会出现偏差?对此,学界大都从政策本身、政策实施主体、实施所需要的资源和环境、政策实施目标群体来进行解释。借鉴西方的政策分析模式,一般认为政策的不科学、实施主体的小算盘、实施资源的不充分、环境的不恰当、目标群体的不认同造成了政策执行的偏差①在政治学中,对于政策执行有专门的研究,一般认为1973年美国政治学家J.Pressman和A.Wildavsky出版的《政策执行》一书标志着政策执行研究热潮的开始。中国社会科学界相关的研究,始于20世纪90年代初期。关于政策执行偏差研究,代表性的有:丁煌《我国现阶段政策执行阻滞及其防治对策的制度分析》,《政治学研究》2002年第1期;钱再见,金太军《公共政策执行主体与公共政策执行“中梗阻”现象》,《中国行政管理》,2002年第2期等。。这些研究涉及了造成政策执行偏差的大部分影响因素,但也存在着一定程度的不足:一是视角单一,大都着重于因素分析,缺乏结构和社会的视角;二是对于目标群体研究单薄,一般是从目标群体的不理解,不符合目标群体自身利益来解释执行偏差的。

为弥补这些不足,一些研究开始从其他视角理解偏差。龚虹波从政策的执行结构进行了分析,指出“有限分权”的正式执行结构和“关系主导”的非正式执行结构之间的相互作用是影响政策执行偏差的主要原因[1]。郑石明认为政策的执行是嵌入在社会脉络之中,这就将社会因素纳入了研究的视角[2]。姚华从社会互动论的角度剖析了一个居委会直选政策的制定过程,认为政策执行是一个社会互动的过程,是权力关系的重构[3]。叶敬忠则对发展干预领域项目政策的走样进行了分析,并特别突出了农民的谈判能力这一要素[4]。这些研究丰富了纯政策研究的视角,扩展了政策执行偏差的研究路径。

龚文论及执行结构,郑文强调了社会脉络的重要性,姚文和叶文都注意到了社会互动和权力关系的重构。这些研究虽然扩展了研究的视角,但仍然没有超出目标群体这个因素。事实上,不仅政策执行机构本身处于正式结构与非正式结构之中,目标群体也处于一定的结构之中;虽然目标群体和各方利益群体存在着持续的社会互动,但这种互动也是在当地特定的社会文化结构中进行的,这种结构势必会对政策执行造成一定的影响,也会对互动造成一定的制约,村民的行动也会再生产出这种结构。特别是在我国农村地区,区域的社会文化差异很大,发展政策的执行更需要对这种社会结构和情境进行透视。正如社会发展学者Maia Green所说,“社会发展所面对的困难就是对发展干预所嵌入的社会变迁的更广阔过程的理解甚少”,而“良好的政策绩效依赖于对它将要在其中执行的情境的深度理解”[5]。

贺雪峰等人的研究在一定程度上弥补了这一缺陷,他们认为村庄社会文化结构的基础是村庄内部人与人的关系,而人与人之间具体关系的性质、程度和广泛性构成了村庄社会关联。简言之,村庄社会关联是村民在村庄社会内部结成的各种具体关系的总称[6]。通过假定中国乡村社会文化结构的异质性决定了政策执行结果的千差万别,他们悬置了政策本身和政策执行主体的因素,深入剖析目标群体所在的乡村社会文化结构性质的不同,借此来揭示造成政策执行出现偏差的内部机制及原因。认为正是宗族、小亲族、联合家庭、户族、原子化农民等村庄社会关联的不同造成了农村发展政策执行的偏差[7]。

本文从这一视角出发,对一起无息贷款政策的执行偏差进行了研究,数据来自笔者参与的“转型期乡村弱势群体治理及区域比较研究”课题调研。2006-2008年间通过多次驻村的方式,笔者与当地政府官员、村干部、村民进行了访谈,获得了大量的资料,无息贷款政策执行的个案即是其中一个。

一、个案背景:偏差的产生

河南省东部L乡H村是豫东平原上一个普通的村庄,主要由秦、楚、赵三个姓氏构成。该地区属于平原地带,工业很不发达,村民以农业种植和外出打工为主要经济收入来源。在村庄治理方面,非体制精英比较活跃,他们一般是村中各门氏德高望重的老年人,平时经常主持各个门氏的红白事。在重大村务方面,村干部一般要邀请他们参与决策。

2006年春,一项无息贷款的政策来到了H村,目的是要支持村庄中的贫困户发展种殖、养植以脱贫。这种政策当然是受村民欢迎的好政策,更为难得的是,L乡负责此项目的官员决定把决策权放给村民,发动目标群体广泛参与。他说:“这个项目,目的是要贫困的(农户)发家致富,谁穷,谁富,我们当官的说了不能算,得大家来评。”①访谈录,20061209A胡林龙,L镇。

H村首先召开了所有农户的代表大会。在大会上以无记名投票的方式进行了评定委员会(以下简称为评委会)成员的推举。经过村民推举,H村主要村干部胡林龙(L乡驻村干部)、秦世礼,非体制精英楚景民、秦世元、秦世文成为了评委会的成员。根据H村人数,接受贷款的名额已经限定为36户,每户2000~5000元,贷款回收期是5年。评委会经过数次会议,几番更改,终于敲定名单。按照项目实施要求,名单在村中醒目处张贴了三天,以征询意见。

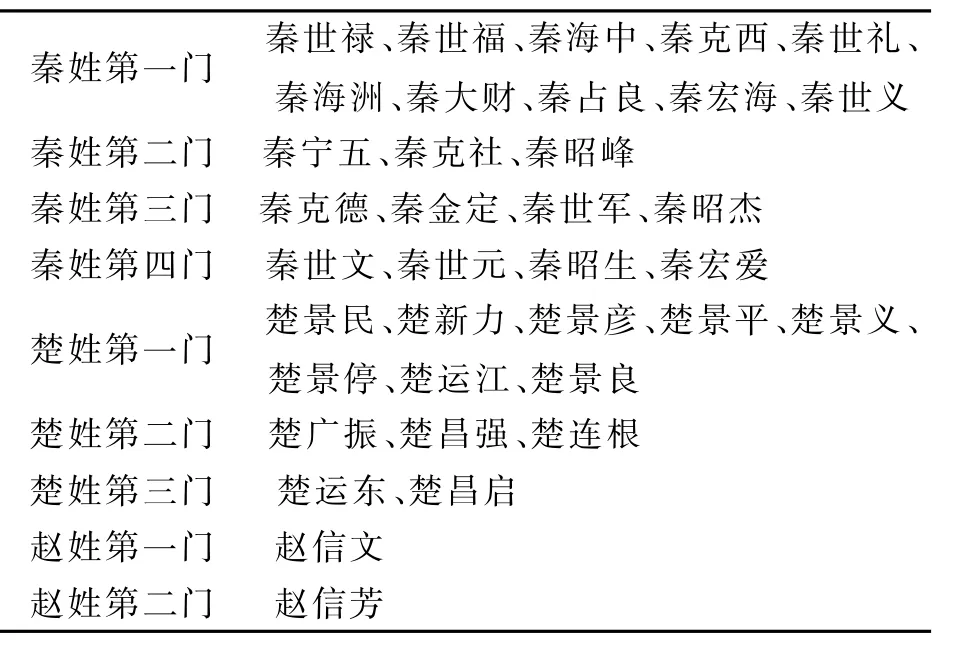

H村评定的接受无息贷款的贫困户名单见表1。

表1 H村评定的接受无息贷款的贫困户名单

这份名单很是耐人寻味,其中,秦世禄、秦世义、秦宁五、秦昭峰、秦昭生、楚景民、楚景彦、楚景义、赵信文、赵信芳都是70岁左右的老年人②至本文完成时,秦宁五、赵信芳已经去世。,楚景彦和楚运东则是村中公认的上等人家③这里是笔者按照当地的收入水准和财产拥有情况加以估算的。访谈中村民们也大都表示他们是村中比较“暄”(意思是富足)的人家。。楚景彦是邻乡小学的老校长,现退休在家,他有两个儿子,都是建筑业的包工头。楚运东则出身于医生世家,父亲和两个哥哥都是医生,他则在H村拥有一个医疗点,据他自己估算每年有4万元左右的收入。

很明显,这份名单和无息贷款政策意欲扶持的对象是有偏差的。首先,此项政策的目的是要发展养殖、种植,既然如此,所选的农户该是能具备养殖、种植能力的农户,起码要有劳动的能力。而70岁左右的老年人很明显不能符合条件④当地70岁左右的老年人生活确实很贫困,但是他们都已经和儿子分家,因此排除他们是代儿子领贷款的情况。关于豫东老年人的生活状况,参见笔者《村庄发展的社会基础》,山东人民出版社,2009年版。。其次,无息贷款的政策是针对村庄中的贫困户来设计的,而楚景彦和楚运东则是村庄中的富裕户,况且楚运东本身也是在编的医生⑤2006年该村推广合作医疗制度,将所有考核合格的赤脚医生纳入了乡镇医疗体系之内。,不可能有时间去搞养殖、种植致富。

符合村民利益的发展政策、村民充分参与的实施过程,在H村还是出现了偏差,原因何在呢?我们返回到村庄内部目标群体所在的社会文化结构中去寻找答案。贺雪峰认为,不同的区域村庄中存在着不同的社会关联,从而形成了不同的行动单位,这种行动单位即是村庄内部造成政策实施效果千差万别的关键词。按照这种视角,笔者对H村的村庄社会关联进行了考察。

二、H村的社会关联:大院与门氏

关于“大院”这个单位,已有学者进行过论述。韩敏在《回应革命与改革——皖北李村的社会变迁与延续》一文中详细讲解了皖北的院,她将“院”看成一个民俗概念,“是李家楼的李氏族人称李家楼村内的李氏族人时使用的称呼”[8]。进而她认为,“院”有两层含义,一层含义是表示空间方位的概念,如东院、后院、前院表示了在村中的空间位置;另一层含义即引申含义,表示父系继嗣集团的分支概念。她还考察了其他文献中“院”的概念,发现河北和山东也有“院”的称呼,河北的“院”与安徽的“院”相同,而山东的“院”却和他们都有差异。

豫东与皖北、鲁西接壤,自然在民俗上有些许相通之处,相比来说,H村一带的“大院”有如下特点:首先,当前豫东“大院”的称呼中没有空间方位和宗族的含义,不会出现东院、西院的称呼,也不会出现高家院、李家院的称呼,它在村民口中只是一个抽象的表示行动单位的符号。其次,当前豫东“大院”的存在前提是父母的在世,只要父母至少有一个在世,所有的儿子孙子辈都可称为一个大院的人。由此可以看出,H村的“大院”是一个抽象的行动单位符号,是指老人在世时子辈、孙辈等以下家庭的联合。

与“大院”相联系的单位还有门氏和宗族,如同大部分北方的村庄一样,H村宗族不发达。但H村却有“门氏”的说法,门氏近似于宗族的房支,比房支范围要小。村民认为门氏是“同一个老爷爷的所有家庭的联合”,一般以五服为界。门氏的作用主要是婚丧嫁娶时的互助,H村的每个人都知道自己属于哪一门,用村民的话说就是“知道谁家跟自己家亲”。

H村以秦姓和楚姓为主,其中秦姓有四个门氏,称为“老四门”。楚姓有三个门氏,简称三大门。如,楚姓第二门氏的创始人有3个儿子,有2个儿子得以延续子嗣,当前已经延续到第五代,该门氏共有6个大院。

H村所有大院数目及其所属门氏见表2。

表2 H村的大院和门氏

从表2可以看出,H村有9个门氏。其中,秦姓和楚姓共有7个门氏394人43个院108个家庭,平均每个门氏大约有56人6个院15个家庭。每个门氏均超过30人,最大的门氏是秦姓老一门竟有135人之多。H村平均每个大院约有9人,2.5个家庭。

三、对偏差的分析:名单确定和纠纷由来

在H村大院和门氏的社会关联下,这种政策执行偏差的背后究竟是什么逻辑呢?我们从两个方面进行分析:一是无息贷款名单的确定过程,二是村民在名单确定后造成的纠纷。

(一)名单确定

针对名单的确定,笔者对评委会成员楚景民进行了一番有意思的访谈。

问:这名单是根据什么标准确定的啊?

答:贫困户,看谁家穷。

问:具体什么标准呢?

答:孩子多,负担重,用钱急,生活贫困。

问:名单上好像有一些(生活)过得也挺“暄”的?

答:这个,上级规定的标准是那样,你得尽量保证每个大院都有人,不然就会出事①访谈录,20061218楚景民,H村。。

每个大院尽量都分配名额,这就是名单确定的首要逻辑。对比表1与表2就可以看出,这份名单大致是按照各门氏大院的数目来分配贫困户名额的,比如,拥有13个大院的秦姓第一门有10个名额,秦姓第三门和第四门都是4个大院,每个大院一个,其他的基本类似。那么会不会是按照家庭数和所拥有的人数来分配的呢?对比两个表中可以看到,秦姓第二门有13个家庭,比拥有大院数目相同的秦姓第三门要多出4个家庭,但是他们的无息贷款名额反而要比后者少1个。类似地,楚姓第二门比楚姓第三门多1个无息贷款名额,楚姓第三门拥有11个家庭,第二门只有9个家庭,但是楚姓第二门比楚姓第三门拥有较多大院。可见,在无息贷款名额的分配中,是大院而不是家庭起到了一个决定性的作用。

那么,名单中为什么会出现许多基本已丧失劳动力的老年人呢?村干部秦世礼边说边比划替我解开了疑惑。“农村很复杂,你看吧,如果这个大院里有3个兄弟,他们的情况都差不离,你给谁贷款?给谁都不行,就给老人。一,老人很穷;二,给老人了,兄弟们也都说不到哪里去。”①访谈录,20061219秦世礼,H村。评委会避免介入大院内部的纷争使老年人成了发展贷款的接受者。

综合上述原则,这份名单的确定标准如下:首先,大院均摊,争取每个大院都要有名额。其次,如果一个大院中有明显贫困的,就选择这个明显贫困的家庭,比如秦占良有三个兄弟都不太富裕,但他腿有毛病,所以就得选他。再次,如果大院里实在没有可以选择的对象,就选择老人作为贫困户。最后,个别大院实在不好确定名额的由评委会集体商议决定。

H村共有47个大院,但限定的名额只有36个,这就必然造成会有大院没有名额。这个棘手的问题又是如何解决的呢?对此,笔者与秦世元有一番对话。

问:名额不够大院分配怎么办呢?

答:那没有办法,得有大院没有(名额)。

问:这就难了啊,不是吗?

答:(停顿)没人在家种地的不应该有名额②访谈录,20061222秦世元,H村。。

僧多粥少,这就促使评委会又引入了两个规则:一是,常年打工不在家的农户不能获得无息贷款名额;二是,父母刚刚去世而新分出来的大院仍然看成一个大院来分配名额。

这两个原则就又排除了一些大院。比如赵姓第一门虽然有3个大院,但因为父亲刚刚去世不久,仍被看成了1个大院而分配1个名额;楚姓第一门的楚春生因为长期在新疆打工不在家,所以不能获得贷款资格,楚是独子,这就等于他们大院没有名额。

(二)纠纷由来

通过引入上述两个新的规则,评委会总算勉强把名单确定了下来。但是这些新的规则并没有能够得到村民的充分认可,名单公示才一天,麻烦事就来了。

首先,院里没有名额的农户来找了。刚从新疆回村办事的楚春生碰巧遇到了这一事件,于是他在村庄大声嚷道:“我这大院里没有,你们那大院里都有,这不是要捉我的瞎③“捉瞎”是方言,指“故意欺负、使难堪”的意思。吗?”他径自找到了在邻乡当副乡长的舅舅,开了封证明自己具备贷款条件的信函找到L乡政府,结果L乡设法从别村协调了1个名额给他。无独有偶,秦姓第一门秦世章④秦世章的大儿子在县城税务部门工作,属于村中的上等人家。的妻子也愤愤不平,她私下表示“为什么既没有自己家的也没有同大院侄子家的呢?”她找到自己在L乡政府做计划生育工作的大女婿,结果也如愿以偿。

这两例纠纷有两个共同点:一是都认为自己大院没有名额是不应当的,丢掉了面子;二是最后的解决都是从村外协调了新的资源,而不是谋求资源在村庄大院间的再分配。楚春生和秦世章都认可大院均摊的原则,但是对于评委会新引入的两条规则,他们是觉得不平的。即使如此,他们也没有寻求村内名额的协调,甚至在对村民表达愤慨时既没有提到贫困户原则,也没提到名单上的富裕户。他们知道名额有限,既然改动不了大的分配结构,从外部获取额外资源就是唯一可行的渠道。

其次,已经获得名额的大院里没有名额的村民也会来闹。贾巧姑是村里出了名的难缠的人,她找到楚景民兴师问罪:“为啥我们大院里没有我家的呢?”楚景民解释说,“你们院里已经给了老人(指秦宁五)了”。贾巧姑就继续纠缠道:“那为啥你们那院里就有俩人?”他指的楚景民和楚新力同在一个大院但是都获得了贷款⑤楚景民对笔者解释说他的名额是评定小组最后特地加上的,因为按照新引入的两条规则,在剔出了一些大院后还剩有最后一个名额。。楚景民说:那你把我的名额拿走吧!贾无言,就转而要求将自己公公的那份转给自己。

贾巧姑家里条件在村庄中是属于中下等,丈夫和儿子虽然外出打工,但是收入不多,不过由于他们大院里各家情况都差不多,于是评委会就把名额给了老人。即使如此,口尖舌利的贾也没有纠缠当选的楚景彦和楚运东,而是想要本大院的名额。从中我们再次看出“大院均摊的原则”是一个不言自明的结构。当她扯到为什么评委会成员楚景民家会有2个名额时,楚景民没有辩解,而是直接说了句气话,贾自觉失言,遂不再提及。这个细节值得我们注意,整个H村也只有楚景民这样一个大院有2个名额,这说明在大院结构下,评委会还是有一定操作空间的。贾扯楚景民的意思是既然你们大院有2个,我们大院也可以有2个。当她意识到楚景民是评委会成员,名单是评委会集体确定的之后,就不再提及。事实上,只要不是大部分大院都有2个名额,村民是不会纠缠楚景民的当选的,何况和儿子分家之后的楚景民也确实贫困。

最后一例纠纷出在H村最富的一个大院。楚运东的三哥楚运西也找到了评委会成员秦世礼,楚运西质问秦世礼为什么没有自己的扶贫贷款。秦世礼告诉他已经给了楚运东了。楚运西很不满意,私下在村庄中说:“还不是因为他们(指秦世礼和楚运东)关系好。”富裕户也来纠缠无息贷款,他又有什么理由可说呢?笔者对楚运西进行了访谈,下面是访谈记录:

楚运西,邻村医生,家里盖有两所楼房,儿子楚冰买有一辆联合收割机,家里冰箱、洗衣机齐全,并养有一只狼狗看家。

问:你家并不穷啊?(敬烟)

答:(接烟)(笑),还可以吧。

问:那为什么还要去争取无息贷款呢?

答:贷款嘛,老百姓都需要(点烟)。

问:你们院里有了啊?

答:那为什么不给我家呢(想了一下),我们这个大院大,应该给两个①摘自访谈录,20070112B楚运西,H村。。

楚运西的理由是他们大院大,人多,所以应该多给名额。无息贷款政策的精神是贷给贫困户,而楚运西显然没有理会这一规则。在访谈中,他的逻辑是无息贷款大家都需要,都需要就要按照村庄的大院结构来分配,而自己院里人多,显然应该多分名额。但实际上,楚运西是对大院内的名额没有落到自己头上不满意,因此在私下里认为评委会成员秦世礼因为私情偏向楚运东。

这些纠纷自始至终都不符合无息贷款的标准,但没有被确定为贫困户的家庭去提意见,来提意见的要么是自己院里没有名额,要么是院里有还嫌少的村民。H村的村民自始至终都知道无息贷款是要扶持贫困户的,显然这不是由于信息不通造成的。

四、结语

第一,在关于政策执行偏差的研究中,大部分研究重视的是目标群体之外的因素。该个案研究说明,在农村发展政策的执行中,更需要重视对目标群体的研究,需要对转型期社会性质作一个基础性的理解。

要分析此个案中出现的偏差,我们首先要看政策本身。个案中的政策属于无息贷款发展养殖、种植扶贫,与其他政策不存在冲突,而且政策本身体现的造血式扶贫的理念也是科学的。其次,我们看执行主体。作为执行主体的乡政府干部充分放权,相信群众,并没有出现政策替换、政策附加、政策选择、政策象征、政策扭曲等现象。再次,在重视新农村建设的大环境因素方面,无息贷款政策也不存在问题。那么,之所以仍出现政策偏差的现象,只能和目标群体这个因素有关系了。H村的无息贷款政策在政策本身、执行主体、执行环境等都良好的情况下,还是在名单确定方面出现较大的偏差就突出说明了这一点。

第二,在关于目标群体这个因素的研究中,常见的分析是说政策不符合目标群体的利益而遭到抵抗,沟通和交流不足,信息不对称等造成的政策偏差。该个案研究说明,需要重视对目标群体所处的社会文化结构的理解和对村庄社会关联的关注,这些因素在农村发展政策执行过程中造成的影响甚至要超过目标群体自身的能动作用。在H村的这个个案中,目标群体也具有一定的能动性,比如评委会最终将楚景民补入名单,楚运东在其大院中的当选与秦世礼有密切关系。不可否认,人情和私人关系等社会资本之类的因素起到了影响政策执行偏差的作用。但是,从村庄社会关联的视角来看,这些能动性都没有超出大院为行动单位的社会文化结构,正是这些结构因素在无息贷款的政策执行偏差中起到了关键作用。

这点在名单公布后H村产生的纠纷中有明显的表现,所有的纠纷都没有涉及到当选的富裕户,纠纷中的村民采取了各种行动,但这些行动都是在一定的地方性知识框架下,在村庄的社会关联结构下进行的。他们要么不触碰这个结构,从外部寻求资源来达到目标;要么质疑评委会成员的一些人情小动作(比如秦世礼和楚运东的关系、楚景民的当选);要么想从自己大院内部协调解决(比如贾巧姑)。

对村庄社会关联进行更深一步的分析,我们就可以发现,这些偏差有着合理的解释。在H村,大院不但是一个民俗单位,还是一个对外抗争、对内合作的功能单位。在红白事中,在农业生产中,在村庄纠纷中,本大院的成员始终是自家的支持者和有力帮手。在村庄治理中,大院起到了一个基础单元的作用,丧失大院支持的村干部更容易下台。这些评委会成员之所以能够被推举出来,正是因为他们平时多主持各个大院的红白事和纠纷调解,得到了很多大院的信任和认可。他们之所以按照大院均摊原则行事而不是按照政策规定进行分配,其深层原因也是出于这个方面的考虑,失去了大多数大院的支持意味着丧失参与村庄事务的权力。而他们敢于根据人情面子来个别调配名额也是依靠自己有众多大院的支持。村民们在纠纷中的表现也是顾忌到这一点,一旦纠缠其他大院,所引起的就是大院之间的争斗,而这个代价肯定要比从外部寻找资源挽回面子或从本大院内协调资源要大得多。

第三,承接上述两点,在纠正农村政策执行偏差时,不但需要对政策本身和执行主体进行研究,还需要对转型期的社会性质有透彻认识,对村庄社会文化结构有起码的理解,这样才能设法穿透这个结构实现政策的原定目的。

需要注意的是,这种村庄社会关联的表现形式并非只有一种,各个区域有不同的行动单位和社会关联。这种关联可能会以传统的血缘、地缘,也可能会以业缘和经济链条等呈现出来,深入分析转型期的这种非均衡的乡村社会状况是研究农村政策执行偏差的一个重要基础①关于不同的区域有不同的行动单位,不同的行动单位会造成不同的村治模式,华中科技大学乡村治理研究中心对此有着持久的关注和研究,近期所出版的《中国村治模式实证研究丛书》十六种专著中有着详细的分析和体现。。

[1]龚虹波.执行结构-政策执行-执行结果:一个分析中国公共政策执行的理论框架[J].社会科学,2008(3):105-111.

[2]郑石明.嵌入式政策执行研究:政策工具与政策共同体[J].南京社会科学,2009(7):63-68.

[3]姚华.政策执行与权力关系重构:以S市2003年市级居委会直选政策的制订过程为个案[J].社会,2007(6):127-153.153.

[4]叶敬忠.走出发展干预的误区[J].中国农业大学学报:社会科学版,2008(1):卷首语.

[5]Uma Kothari,Martin Minogue.Development theory and practice[M].New York:palgrave,2002:52-69.

[6]贺雪峰,仝志辉.论村庄社会关联[J].中国社会科学, 2002(3):124-134.

[7]贺雪峰.论农村政策基础研究:对当前中国农村研究的反思及建议[J].学习与探索,2004(5):23-27.

[8]韩敏.回应革命与改革[M].南京:江苏人民出版社, 2007:7.