巷弄与高楼的空间诗学——当代台湾现代主义散文空间意象研究之一

2012-12-08吴丽仙

林 强 吴丽仙

(1.福建师范大学 文学院,福州 350007;2.福建省教育科学研究所,福州 350003)

巷弄与高楼的空间诗学

——当代台湾现代主义散文空间意象研究之一

林 强1吴丽仙2

(1.福建师范大学 文学院,福州 350007;2.福建省教育科学研究所,福州 350003)

巷弄与高楼,原本分别是乡土与都市两种典型的空间形式,亦体现出乡土与都市感觉结构的两种类型。但在当代台湾现代主义散文中,巷弄的畸零化、边缘化与荒漠化,表征出都市台湾的现代性感觉结构。高楼,则在追求极致化的都市空间形式中、在语词的两极化与单一化的意义结构中,呈现出都市空间的荒漠化形态。巷弄与高楼的空间形态和语义结构,使之成为当代台湾现代主义散文城市空间意象的基本单位。

现代主义散文;空间;巷弄;高楼

巷弄是乡土社会最典型的空间形式之一;高楼无疑是都市空间朝向现代化的有形尺度。可以说,从巷弄到高楼,是社会空间结构现代化转型的必然趋势。随着这种空间结构转型,世代居民的感觉结构也随之发生裂变。从横向的纵深到立面的高低,从平视到仰望与俯视,身体的位移和身体知觉对象和形式的变化,已经悄然楔入世代居民的心智之中。这种结构性裂变是如此地隐微,以致在日常生活洪流中浮沉的人们早已习焉不察。但在文学作品中,它们却总是被大量书写。相对于其他文体,散文一方面以其纪实性特质,巨细靡遗地反映出空间形式的诞生与死亡;另一方面,它又以其个体性抒情和感知,表现出个体和世代居民感觉结构裂变的诸多细节和结构类型。

然而,如何分析散文中空间意象和感知类型与脉络呢?或者说,在特定社会形态之下如何确立散文文本中的空间意象单位和分析方法呢?

罗兰·巴特曾经提倡的“城市符号学”分析方法可资借鉴。他在《符号学和城市规划》一文中说:“最佳的城市语义学研究模式,我相信,至少在开始,将会被话语的句子所提供”,亦即“应该试图按照如下语言学中的同一方式来分解各种微结构,即在一长句子中分离出小的句子片段。所以我们应该习惯于通向微结构的一种精细分析,并反过来习惯于一种通向大结构的扩大分析”。[1](167)他对美国建筑规划学家凯文·林奇将城市分为路径、围墙、小区、交叉路口和指示点等基本单位的方法做出了中肯评价。实际上,文学作品中的城市空间意象的基本单位与结构分析方法,可以沿着罗兰·巴特和凯文·林奇所开拓的方向进行下去。

循着这条思路,本文将巷弄和高楼作为两个基本的单位展开研究,分析由巷弄到高楼空间形式的转变与感觉结构转型之间的关系,探讨现代主义散文创作中城市空间表征的形式特征与语义结构,并将在后续的研究中进一步讨论现代主义散文中城市空间意象的基本单位和研究的方法论路径。当然,本文主要的研究对象以亚洲典型城市之一——台北为中心,以当代台湾现代主义散文为基本分析对象,以期与亚洲其他典型城市的散文书写展开对话。

一、巷弄:畸零化、边缘化与荒芜化

作为农业时代台湾典型的生活空间,巷弄,在很多作家的笔下,不仅是生于斯长于斯的家园空间,也是他们始终念兹在兹的精神原乡。林文义、应凤凰、李黎、余光中、叶维廉、隐地等人,都曾经用华彩之笔描绘出充满童趣与奇趣、兼具市井味与古典味的巷弄空间。[2]

余光中曾在《思台北,念台北》一文中如是描绘:

以南方为名的那些街道——晋江街、韶安街、金华街、云和街、泉州街、潮州街、温州街、青田街,当然,还有厦门街——全都有小巷纵横,奇径暗通,而门牌之纷乱,编号排次之无轨可循,使人逡巡其间,迷路时惶惑如智穷的白鼠,豁然时又自得如天才的侦探。几乎家家都有围墙,很少巷子能一目了然,巷头固然望不见巷腰,到了巷腰,也往往看不出巷底要通往何处。那一盘盘交缠错综的羊肠迷宫,当时陷身其中,固曾苦于寻寻觅觅,但风晨雨夜,或是奇幻的月光婆娑的树影下走过,也赋给了我多少灵感。于今隔海想来,那些巷子在奥秘中寓有亲切,原是最耐人咀嚼的。黄昏的长巷里,家家围墙飘出的饭香,吟一首民谣在召归途的行人:有什么,比这更令人低回的呢?[3]

作为外省人的余光中,尚且留恋五六十年代台北巷弄中充溢着的乡土味与家园感;更何况林文义、应凤凰诸人,那近乎迷宫似的巷弄原本就是他们童年嬉游之地,曲折的巷弄早已化作身体的一部分。

然而,都市化进程早已将台湾拖入现代化的轨道。作为一座“都市岛”,台湾的巷弄已被高楼大厦、通途大道切割挤压得支离破碎,而随之肢解涣散的自然是乡土社会绵延有自的乡土式感觉结构。

如今的台湾巷弄,在不同世代的居民看来,呈现出纷繁多义的空间意象。它既可能是乡土社会遗留下来的最后的精神家园,也可能是都市社会未被规训的畸形与荒芜之地,还可能是后工业社会充满差异感、解构性的多元空间[4]……如今的台湾巷弄,充满了形式与语义的冲突,它们是多种意识形态缠斗的产物。

在诸多空间表征中,畸零化、边缘化与荒漠化成为台湾现代主义散文巷弄空间的主要特征。对于孤独的都市人而言,他们在都市残存的巷弄中再也体会不到家园感和归属感,取而代之的是孤单感、荒漠感与疏离感;巷弄与身体再也不是天然的彼此交融,散文家只能凭借言语制造的空间幻象,来锚定空间印象和身体感觉,进而追寻失根的自我形象。

柯裕棻在《比正路还长的巷子》中写道:

有时候,走着走着,离了扰攘的正路,踏上一条没名没姓的、比正路还长的巷子,那个又惊奇又迷惘的歧路感,多么像人生啊。

……

城市里的长巷实在没办法安心走,红砖道宽仅仅几尺,有些地方有高低不齐的骑楼,忽上忽下,怎么走都是颠沛流离,心里很不舒坦。有些地方连骑楼或红砖道都没有,只身走在上面,荒荒的,没有归属,像是离乡背井的人,走在不属于自己的城。

巷子的无名、悠长,产生人生的歧路感与不确定感;而狭窄的红砖道、高低不平的骑楼,则使人产生颠沛流离的感觉;至于那些连骑楼或红砖道都没有的长巷,则使人彻底失去了归属感。在柯裕棻散文中,巷弄的曲折、局促、不平乃至空无成为巷弄空间意象的主要特征,它也进一步内化为主体的迷惘感与漂泊感。或者说,都市中的巷弄不仅在物理空间上不能确定自身的完整性和统一性,在精神空间上亦无法保证乡土社会的情感与价值秩序。这与前引余光中散文所呈现出巷弄空间所提供的原乡皈依感有显著区别。对此,柯裕棻也意识到:巷弄的方向原本只是邻里内部的常识,不为公共交通所用,它们现在变得错综复杂是都市不断扩张、原先聚落消失、巷弄空间形式改变的结果。[5](35)

新生代的都市人早已斩断了与乡土巷弄的血缘关系,他们无法明了巷弄的前世今生和历史人文脉络。作为陌生人,新生代只能捕捉巷弄残破的空间印象和个人化的空间感觉;再凭借语词锚定身体和巷弄的关系。从这一层面看,巷弄空间已经超越了现实,进入了想象和心理层面,这就体现出现代主义空间想象的内在理路和形式特征。正如美国学者理查德德·利罕所论证过的,现代主义文学所表现的城市并非是一个物理空间的城市,而是一种“心灵状态”的城市。[6](96)

除了畸零化之外,边缘化与荒芜化,亦是台湾现代主义散文巷弄空间的主要特征:

台北城郊的巷子,绕着山迤逦,一节一节往上绕,荒芜的野草和藤蔓夹缠着小公寓和平房,……这种巷子的水沟盖上多半长了青苔,屋檐积水的畸角腻了一层黑褐色的霉,水泥的缝隙钻出了黄色水花,人的居所看起来非常简便,非常短暂,而周围环绕的俱是永恒。[5](39~40)

台北城中的巷弄已日渐边缘化,城郊的巷弄也未能逃脱现代化的魔掌。在柯裕棻的视域中,青苔、霉、黄色水花等物象,加上水沟盖上、屋檐积水的畸角、水泥的缝隙等边缘化、畸形化的空间方位,已将城郊巷弄的荒芜景象表露无遗。无独有偶,当王稼祥钻入澎湖离岛上的狭窄迷乱的巷弄时,感觉到的竟然是一个“古老倾颓的神圣空间”:一座座花宅古厝原本坚硬的壁墙随着时间的流逝正在侵蚀倾倒,院落中爬满了蔓藤丛掩盖倒塌堆叠的朽木石块,即便是“荒凉的风”也无法吹入那“荒芜空间”。[7]物理空间的荒芜自然引发心理的荒凉感。可以说,从都市到城郊再到离岛,整个台湾的巷弄空间已然彻底崩塌,这就是乡土巷弄缘何会出现现代主义空间表征的社会原因。

在现代主义的空间表征中,荒芜感还表现在巷弄空间的时间化上。柯裕棻便深谙这种手法的修辞效果。

他们门前那一条巷子真是一首长恨歌,彷佛从郑成功之后,这一村的人便开始增盖巷子的长度,以此做史。然而,巷子长得太快,终于长过了历史。世人辗转几番春秋大梦,他们依旧黄粱一饭未熟,只是巷子变长了。[5](40)

将巷弄长度与历史长度对比,沧桑变幻的历史竟然抵不过跨越时间长河仍然兀自挺立的巷弄,巷弄空间已然超越了人世流转,进入亘古的自然与历史之境。对于难逃人世变幻的世人而言,这不就是近乎宇宙洪荒的景象么?难怪,柯裕棻最终会证悟到此种人生真相:“那是一条很长的巷子,时间行走其中,百转千回失去了影子,因此看上去不存在。我们坐在那儿看他,仿佛看见人生。”[5](41)

与柯裕棻稍有不同的是,王稼祥的巷弄空间与历史时间已经合二为一,难分彼此。当“我禁不住轻轻将手往风蚀的石墙上触碰,将视线往那破败的门窗缝隙中窥探,那手指感觉到的细细沙粒仿佛就是一种时间的沙漏,我意识到正在触摸流逝的过往”[7]。风蚀的痕迹亦是时间流逝的痕迹;巷弄即是历史的化身。当王稼祥徒步走入一层层幽幽的空间,他亦是在好奇地窥探时间,时间和灵魂已化身成巷弄,禁不起些许吵闹,“仿佛一吵历史就要倒下解体,那些院落中的记忆就要魂飞魄散。”[7]其实,空间与时间之间的通感修辞,在文学作品中并不少见。钱钟书就曾总结到:“时间体验,难落言诠,故著语每假空间以示之,强将无广袤者说成有幅度”,“以空间之大小示时间之徐疾”,“以时光修短示路途远近”。[8](264~267)只不过,在现代主义的空间表征中,空间与时间都以荒芜化的审美旨趣为共通点。

总之,巷弄的现代主义空间表征,一方面,固然是都市化、现代化对乡土巷弄空间的切割、挤压、拆除所造成的空间的边缘化与荒芜化;另一方面,它亦典型地体现出都市人的现代主义感觉结构对空间意象的边缘化、荒芜化和永恒化的想象。柯裕棻和王稼祥两位即通过身体对空间形式的感知投射以及空间的时间化修辞,实现巷弄空间的畸零化、边缘化与荒芜化表征,这就体现出现代主义空间想象的风格特征与历史脉络。

二、高楼:两极化与单向度

现代化都市往往将平面延展的巷弄空间拆毁,以便建起高楼大厦,铺上通途大道。城市空间的结构性改造,将人的身体感知和心理体验拖入现代性轨道当中。隐地曾经简单明了地述说这种空间与身体的演化史:“马路窄小也有好处,人和人靠得近,有一种温暖感,如今的台北,马路愈开愈大,世贸附近或敦化南北路……想要过个马路,会有水泥森林的感觉,都市现代化了,建筑物愈大,人愈小,将人心隔开的,其实就是现代建筑大师”。[9]现代化都市空间已经悄然改变农业社会时期身体与空间的和谐关系。都市人从日渐式微的巷弄中走出,涌进高楼大厦,制造着独具时代风格的感觉结构和意象类型。现代主义与后现代主义便是其中较为典型的风格类型。由此,我们便能够细致入微地体察到诸种感觉结构的诞生与死亡,观测到身体与空间之间存在着和谐与疏离以及不断改写的关系。

如果说代表农业社会生活空间的巷弄,更多地在平面维度上引发身体的诸种感知;那么现代化都市的身体感知则更典型地体现在对高楼等立面维度上。在平面感知中,身体遵循相应的平面法则,即视觉上关注远近与深度、触觉上注重纹理与形状、听觉和嗅觉则综合地感受整个巷弄的声音与气味,进而从整体把握横向空间的气氛。这种平面感知法则既能够生产乡土社会的家园感与原乡意识,亦能够制造现代主义感觉体验。柯裕棻与王稼祥便在巷弄的平面感知中发掘出巷弄的边缘化、荒漠化空间形态和空间时间化的荒芜意义。而在立面感知中,身体与高楼的关系则呈现出另一种关系,遵循着别一种规则。

柯裕棻在散文《浮华台北》中便十分典型地展演了由平面到立面的感知转型。承德路的巷弄,停留在七八十年代的老台北生活空间,不乏闲适安逸与小情调。当101大楼陡然竖起,都市化、商业化的空间形式侵入了那自成一体的古旧巷弄中。身体、巷弄与101大楼之间便形成了一个全新的空间结构和感知方式。

它就这样成了视觉凝聚的焦点,众声喧哗,平地拔起一个高音,成了台北最坚持的浮华宣言。……

某个住在承德路巷子的朋友感受特别深刻,他住在旧的台北,他的住所十分古老,充满老台北公寓的拘谨和雕饰,外墙磁砖还是七○年代的迷离花色,内部隔间则是保守的正方格局,地板是磨石子,吊灯是五朵白莲花,壁灯是一朵黄铜郁金香。附近的商家也还留着二十几年前的小本生意气息,没有丝毫企业化。他日常起居也还像个老台北,坐公交车,或者骑脚踏车,夜里遛狗,窗子上的铁栏杆漆已经掉了,但是还挂着风铃,养着几株盆栽。

某日他一开窗,惊觉从今以后,他再也无法置身事外,他将要日日目击台北的未来。他的窗口竟然能够遥遥见到这栋银色的大楼,非常不可思议,彷佛新的台北从未来的远处瞄准了他,向他抛掷进步的长矛,准确地命中他铁栏杆斑驳的窗口,穿透他日复一日的常规,以凌厉的线条和光芒向他昭示另一种视野,另一种景观和生活型态。[5](47~48)

拔地而起的高楼是都市化、商业化的号角,平地一声高音是都市台北的浮华宣言,这声音来自未来,昭示未来的空间形式、生活方式和价值姿态。相对地,古旧的巷弄则是属于过去,是遗留物,其所代表的生活空间和价值观念都将被无情地抛弃。因此,未来与过去这一时间维度被纳入了空间形式之中。在高与低、远与近、中心与边缘的空间结构中,上演着未来与过去、新生与死亡的角力。

当101大楼成为视觉中心,它随时都在吸聚目光,亦将寻找地标中心的视觉姿态化入城市居住者的感知形式中。处在101大楼之外的主体,视线亦从惯性的横向感知不得不转向对地标建筑物立面的聚焦,进而不得不改变在巷弄中生成的感知结构。由此,高与低、中心与边缘的空间关系及新的感知方式随之形成。现代化的价值形态深深地嵌入到居住者的思想观念之中。这一过程显然是空间的身体内化过程,也是感知和意义结构朝向现代化的过程。在这重构的空间结构和身体姿势中,言语将身体的空间感知转化为心理的时间感知,感知形式的跳跃也拓展了空间形式的意义内涵。

因此,从低到高、从外到里,从分散到集中,柯裕棻成功书写出现代化进程中身体与空间关系的结构性转型。然而,由巷弄走向高楼,由平面转向立面,并非现代化都市空间结构的全部。在蔡诗萍的散文中,处在高楼之中的身体,又创制出另一种视觉景观和感知形态。

站在落地窗旁,十二层楼的高度,眺望远远的都市台北。似乎隔得很远,终究却靠得极近,远的感觉然给你总像都会的边际人,可以冷眼看尽城市的风华;近的感觉就仿佛自己急速流进都会的血脉里,每滴出动都拉紧心弦。

经常不必落地窗玻璃,我就站在城市的中心触摸她的跃动,站在城市的边陲望她的冷峻。[10](1)

远与近、高与低,中心与边缘等一系列二元对立的身体感知和意义被凸显。两极化的感知与意义结构固然是身体在高楼中体验的结果;但更为根本的是,现代主义单极化想象方式与语词运作创制了这一系列的身体姿势、感知方式和意义结构。

在《心在楼的最高处冷却》一文中,蔡诗萍更加凸出两极化语词所创造出的身体感知、空间形式与意义结构的对位关系。

楼,向上拔高,视野向外无垠延伸;站在高楼的人反而未必有向外无垠扩展视野的心思。身在高楼,想的可能是怎么楼高一层的向上攀升,一层一层的攀爬,心的视野就少了向外远眺的冲动。楼愈往上攀,离开地面的踏实感就逐渐淡忘模糊。身处高楼,向下的视景开始远距离成一种平面图像,移动的人影,穿梭的车阵,在日渐熟稔向上的眼睛里,远远的不像真实的世界。心愈往上扬升,冷的感觉似乎也凝止得更快。

……

城市文明总有极致化的趋向。无限向外的极致化,城市迅速吞噬掉城乡差距,让更多的人群辗入城市滚动的轮轴里。城市也无限向上极致化。爬得更高更远离地面,城市的现代风貌以它一栋栋耸高的巨楼,烙印在地球的表面。城市生活随着无垠极致的翻滚,向外向上也激动了人心的翻滚。楼拔得愈高,心思爬得愈高远。电梯在引载人心向上攀爬的瞬间,挣脱了地心无限向下的重力,也引爆了人心无尽向上的欲望。

只是,爬得在高还想再高,站在高处远眺的心情,经常是冷得让人陌生。心,的确在楼得最高处冷却。[10](23~24)

高与低,远与近,向外与向内、向上与向下,天空与地面,梦幻感与踏实感,虚幻与真实,冷与热……在两极化的语词中,空间形式的对位、感知内容的对比,都一一展开,形成语义的两极;而在这两极化的语义轴中,意义诉求是单向度滑动的。即空间和身体往高处、视野往外部与远处、感觉往冷处,心理往欲望处、精神往虚幻处演化并达到极致。语义的滑动,深刻揭示了城市空间极致化发展后意义的单一化与荒漠化状态。可以说,语词的两极化与意义结构的单极化,正是城市空间形式及其意义的象征。这正如柯裕棻在《骑楼的句法结构》中所点明的:“台北建市造镇有不言而喻的规矩,高楼在哪里,中心就在哪里,欲望也在,权力和金钱也在。层层叠叠的高楼既是权力的图腾,也像是欲望的拓扑学。”[5](51)

从这里看,柯裕棻的散文与蔡诗萍的散文都具有一种二元化空间形式和单一化的意义结构。这既是现代都市空间形式的物质呈现,也是城市意识形态和现代性感知结构的内在症候。可以说,空间形式的二元对立、语词的两极化、意义的单向度滑动和单一化,是现代都市高楼空间形式与意义结构的典型特征。

三、顶楼:荒原与神性

置身高楼之中,感觉到的是极致化的都市空间形式和感知结构。那么置身在顶楼,其空间形式和感知结构又呈现出哪些特征呢?顶楼的天台是都市的荒原。

无论身处繁华的市中心大厦、昂贵的住宅区段,或是人声鼎沸的邻里,一旦上了顶楼,极目所见,除了七零八落的违建之外,尽是枯藤、乱草、昏鸦,天地之悠悠。

……

水塔下一团阴湿的黑影子,终年不干,腻出了黑霉,大概是某一个不知名的物种哭泣的结果。天线和电缆缠绕如异种藤蔓与根茎须叶,它们喂养这整座城里的人做梦幻想的养分来源,曝露于天台上它们看起来如此阴森杂乱不怀好意,难怪城里人做的梦也如此这般。[5](54~55)

顶楼的天台竟然是一片都市的荒原景象,杂乱无章的物象摆脱了都市文明所力图贯穿的理性秩序;或者说,在都市文明秩序中被排挤与被遮蔽的物象在天台上得以赤裸裸地展演;因此,“枯藤、乱草、昏鸦”这类古典语词创造出的幻象,是对都市文明空间的一种反讽。

天线与电缆根植于都市社会的日常生活之中,维系着人们的信息世界,成为都市日常生活中不可或缺的东西。天线与电缆上天入地,成为都市人精神结构的根须。但是在天台上,天线和电缆成为人们做梦和幻想的来源,这显然颠覆了大自然中植物的生命形态。这是一个颠倒的世界。植物的根须和藤蔓要牢牢地根植于土地之中,汲取养分,才能创造出自然界的生命奇观。而天台上的天线和电缆则是“生长”在天台之上,向下往每一栋建筑、每一个房间输送养分。这颠覆了自然界的生长法则。在天台上裸露的天线和电缆如藤蔓、根茎与须叶一般,制造着都市人怪异的梦想和幻象。比喻,将多种物象并置,一方面固然展示它们的相似性,但另一方面,却也悄悄揭示了物象之间的差异性。正是这种差异性,翻转了空间的理性秩序,使之异质化与差异化。而拟人,则将冰冷的客体唤醒,使之成为一种怪诞的生命体。因此,异质化的空间及物象形态是在言语秩序中被召唤出来的,言语及其修辞颠覆了理性空间,也打破了理性化的意义逻辑,它们重构了一条条探向非理性、潜意识与想象的意义链条。故而,言语创制的表征空间,不再是对物理空间的简单再现,而是具有独特意义结构的象征空间。正如卡西尔所言:建筑、音乐、绘画、文学等诸种艺术形式,“既非单纯再现的亦非单纯表现的”,“在一个新的更深刻的意义上它们都是象征的(symbolic)”。[11](186)

在天台上,柯裕棻不仅看到了都市的荒原景象,也衍生出一种神性的视角。从上往下看的视角,具有了某种超越性,突破了生活空间的理性意义,实现了精神上的超越与灵魂的升华。

月夜里看见这番破落景象,恍如异度空间,难以想象百尺之下的平面竟然有文明,有爱恨,有不绝如缕的生与死。顶楼将文明的真相撑高到我们看不见的头顶,在我们头上继续荒芜下去。立于百尺顶楼的荒原,人就忽然有了神性,有了超越红尘的天眼,密密麻麻的窗口、阳台、遮雨棚看上去如同千佛窟,万千修炼的众生,一窟一洞天。[5](55)

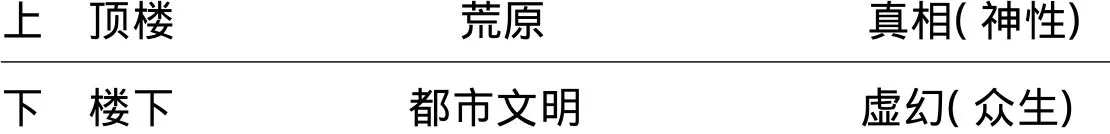

可以用下列图式简单标出上述段落的空间形式及其语义结构:

上与下、荒原与文明、神性与众生、真相与虚幻……这一系列语词的对立组合,不仅仅创造出二元化的都市空间和意义结构,还创制出超越性的神性视角。在上/下的空间对位中,在荒原与都市文明的意义结构中,神性视角超越了简单的二元对立思维,以超脱人世的姿态俯视众生;于是,众生的生与死仅仅是一次次短暂的修炼过程。显然,顶楼的神性视角已经看穿了二元化都市空间形式与意义结构的有限性与虚妄性,而走向了永恒的人世观照。

从顶楼俯视人世所产生的神性视角,在钟文音和林燿德的散文中亦有所表现。在钟文音看来,在加盖的顶楼观看都市台北能产生奇特视野:“或者下雨天,她俯瞰着脚下的城市,她忽然觉得自己是个天使,漂浮在乱世求生的上空。”[12](88)而当林燿德深夜进入未完工的大楼顶层,他所见的亦是:“钢筋、废料和工人留下的泛黄汗衫四处散置,华丽大厦诞生前的情景,竟是如此接近废墟”[13](143)。显然,神性视角,否定了极致化的都市空间形式和单向度的现代化价值。

有意思的是,此种神性视角及其超越性价值姿态,却时刻面临着崩溃的威胁。

偶然在正午烈日高悬的时候上顶楼天台,头顶热烘烘恍若开了光,直达天听,那感觉仿佛顿悟了什么天机似的,太澄明太空无反而嗡嗡地散了神失了魂。在那样的热度和蓝度之下任何思考都是一缕吃吃作响的蒸汽白烟,从烤炙的身体冒出来。在如此艳阳下看见因雨水而发黑的瓷砖外墙和水泥地,怎样都不明白,究竟曾经下过多少肝肠寸断的雨,连这样青春无敌的阳光都晒不干。

……

在天台正午的阳光下人很快学会投降,学会一只动物的谦卑,但是具备了神的视野,往自己的内在看透。独自站在天台上的一个人其实无异于被台风吹来蜷伏在角落的一团垃圾,两者的存在同样无机而且无意义。[5](55~56)

神性视角与超越性价值,固然可以令主体得到一时的超脱;但正因为它超脱了人世,失去了世俗性的坚强支撑,孤零零的主体必将在庞大而严密的现代化价值体系、社会建制和物质基础面前化为碎片,无异于角落中的垃圾,“无机而且无意义”。这也是作者面对都市现代性情境必将陷入的两难处境。

巷弄与高楼,既是不同社会形态典型的空间形式,亦表征不同世代之间典型的感觉结构。然而,台湾的都市化、现代化进程必然摧毁原本自成一体的乡土巷弄空间形式和意义内涵,在当代台湾现代主义散文文本中,巷弄的畸零化、边缘化与荒芜化,更典型地体现都市人的现代性感觉结构。而高楼,亦在现代化的空间追求中呈现出极致化倾向。诸种极致化追求,在语词的两极结构中呈现出二元化的空间形式特征和单一化的语义结构,这也正是现代化都市陷入荒漠化的必然结果。虽然,散文家们在顶楼发现了神性视角,试图超越追求极致化的都市空间形式,但由于缺乏世俗性价值支撑,这种神性视角必将陷入崩溃的境地之中。

[1] [法]罗兰·巴特.符号学历险[M].中国人民出版社,2008.

[2] 应凤凰.淡水河边日月长[A].春秋台北——作家的都市风情画[Z].台北书评书目出版社,1987;林文义.在旧市区散步[A].抚琴人[Z].台北九歌出版社,1987;叶维廉.我那渐被遗忘了的台北[A].一个中国的海[Z].台北东大图书股份有限公司,1987.

[3] 余光中.思台北,念台北[A].余光中集(第五卷)[Z].百花文艺出版社,2004.

[4] 参见拙作.台湾后现代散文差异空间美学研究[J].台湾研究集刊,2011,(2).

[5] 柯裕棻.恍惚的慢板[Z].台北大块文化出版股份有限公司,2004.

[6] [美]理查德·利罕.文学中的城市——知识与文化的历史[M].上海人民出版社,2009.

[7] 王稼祥.眠梦之岛[A].二十世纪台湾文学金典·散文卷(第三部)[Z].台北联合文学出版社,2006.

[8] 钱钟书.钱钟书论学文选·创作论(上)[C].花城出版社,1990.

[9] 隐地.远近台北[A].恋恋台北[Z].台北市政府新闻处,2005.

[10] 蔡诗萍.不夜城市手记[Z].台北联合文学出版社,1990.

[11] [德]恩斯特·卡西尔。人论[M].上海译文出版社,1985.

[12] 钟文音.少女老样子[Z].台北大田出版有限公司,2008.

[13] 林燿德.一座城市的身世[Z].台北时报文化出版企业有限公司,1987.

Space Poetics of Alleys and Tall Buildings

Lin Qiang Wu Lixian

(College of Chinese Language and Literature,Fujian Normal University,Fuzhou 350007; Research Institute of Educational Sciences of Fujian,Fuzhou 350003,China)

The alleys and tall buildings are two typical forms of space in the village and city;they also reflect its two types of feeling structure.However,in the contemporary Taiwanese modernist prose,the fragmentation,marginalization and desertification of alleys represent the modernity of urban structure of feeling.In the pursuit of the extreme space,tall buildings show the desertification of urban space,and their meaning structure become polar.Because of the space form and semantic structure,alleys and tall buildings become the basic unit of the urban space image in contemporary Taiwan modernist prose.

modernist prose;space;alley;tall buildings

I206.7

A

1673—0429(2012)04—0060—07

2012-05-17

林强(1982—),男,福建师范大学文学院,文学博士、讲师。研究方向:中国现当代散文与海外汉语散文。

吴丽仙(1983—),女,福建省教育科学研究所,教育史博士生,助理研究员,研究方向:台湾教育史。

福建省教育厅B类项目“台湾当代散文中的台北空间形式研究(1945-2010)(编号JB11-13)”。