格列美脲治疗新发老年2型糖尿病有效性和安全性的观察

2012-12-08颜淑红马效霞伊冬梅

颜淑红 马效霞 伊冬梅

济南市中心医院,山东济南 250013

2 型糖尿病(T2DM)为世界中老年人的常见病。 随着年龄的增长,生活水平的改善,中国2 型糖尿病的发病率已上升为9.7%,其中60 岁以上的老年患者更为常见,尤其在发展中国家。口服降糖药物,以磺脲类(SU)药物为主,仍然是目前治疗2 型糖尿病的重要选择。 因老年人自身的生理特点所决定,年龄大,常存在应激机制障碍和自主神经病变,各脏器功能减退,记忆力和认知能力下降,易伴有多种疾病,因此老年糖尿病患者在治疗中容易出现血糖波动,发生低血糖几率高。 如何选择一种安全性高、疗效确切、患者依从性高的口服降糖药为临床医师的一大困惑。为此课题组对该院2010年3月—2011年3月该院或门诊新诊断的92 例新发T2DM 的老年患者口服格列美脲(glimepiride,Amarly)的有效性和安全性进行观察,现报道如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象

所有92 例受试者均为该院新诊断的T2DM 患者。入组条件:①诊断标准根据WHO 的2 型糖尿病年标准;②年龄≥60 岁,体重指数(BMI)≤28 kg/m2,HBA1C≤9.0%;③无明显肝肾功能和心血管疾病;④入组时未服用过任何口服降糖药和胰岛素治疗。92 例患者随机分为2 组: 格列美脲组46 例,其中男26 例,女20 例,年龄60~81 岁,平均72.5 岁;瑞格列奈组:46 例,其中男24 例,女22例,年龄20~79 岁,平均74 岁。 所有受试者均填写知情同意书。

1.2 研究方法

两组患者在整个观察期均行饮食、运动治疗,并行糖尿病教育。服药治疗前后均测定空腹血糖(IFG)、餐后2 h 血糖(P2 hPG )、糖化血红蛋白(HBA1C),观察期为12 周,定期监测指尖血糖。 格列美脲组口服亚莫利,早餐前30 min 口服1mg,并根据监测指尖血糖的水平调整剂量,每日最大剂量为4mg。 瑞格列奈组口服诺和龙1 mg 三餐前口服, 根据监测指尖血糖水平调整每日剂量,最大剂量不超过6 mg。整个治疗期间两组患者均观察记录低血糖(血糖≤2.8 mmol/L)反应情况及发作次数。 治疗期间每4 周查肝肾功能。 两组患者可根据血糖监测情况加用二甲双胍,≤1.0 g/d。

1.3 统计方法

应用SPSS10.0 统计软件处理数据。 治疗前后及两组间比较采用t 检验。

2 结果

2.1 两组治疗结果比较

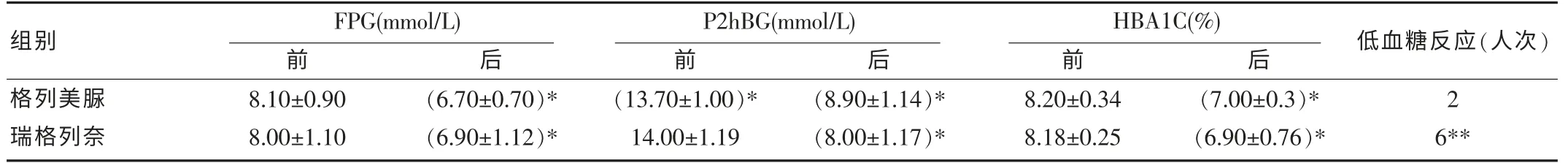

经12 周治疗后,格列美脲组和瑞格列奈组FPG、P2hPG、HBA1C 比较差异无统计学意义(P 格列美脲组有2 例发生低血糖反应,一次发生在早餐后,另1 例次发生在午餐后,自行进食后缓解。 瑞格列奈组有6 例发生低血糖反应,为轻中度低血糖,自行进食后症状缓解。 两组比较差异有统计学意义(P<0.01),见表1。 两组患者服药均能耐受, 除瑞格列奈组有7 例有漏服现象外,其余患者均能按时服药,仅有少数出现胃肠道不适,未退出观察。 随年龄的增长,老年人T2DM 的发病率明显升高。 这些患者构成一群的特殊群体,如何选择安全有效依从性高的降糖药物是临床医师的一大困惑。 表1 两组治疗前后血糖HBA1C.低血糖反应比较(±s) 表1 两组治疗前后血糖HBA1C.低血糖反应比较(±s) 注:与治疗前后比较,*P<0.01;与格列美脲相比较,**P<0.01。 FPG(mmol/L) P2hBG(mmol/L)HBA1C(%)组别前后前后前后 低血糖反应(人次)格列美脲瑞格列奈8.10±0.90 8.00±1.10(6.70±0.70)*(6.90±1.12)*(13.70±1.00)*14.00±1.19(8.90±1.14)*(8.00±1.17)*8.20±0.34 8.18±0.25(7.00±0.3)*(6.90±0.76)*2 6** 格列美脲结构上与第二代磺脲类是一致的,但其与不同的磺脲类受体(SU-R)结合决定其降糖作用。格列美脲与65 kDa 受体蛋白结合,而格列本脲则与140 kDa 受体蛋白结合,这决定了格列美脲对胰岛β 细胞的作用与其磺脲类不同[1]。 在中国进行的格列美脲大型临床研究(GREAT)表明[2],服用格列美脲16 周后可使新诊断T2DM 患者FPG、P2hPG、HBA1C 明显下降,HBA1C 达标率为69.7%,且HBA1C 越高,降糖幅度越大。该研究为60 岁以上老年人,服用格列美脲后HBA1C 下降达1.5%左右,达到有效降糖的目的。 该研究还显示,老年T2DM 患者服用格列美脲后低血糖发生率较瑞格列奈低,安全性高,这与国外的研究相似[3]。 同样,GREAT 研究分层分析表明[2],格列美脲的低血糖发生率不足3.1%。老年人年龄大,往往有多种疾病并存,认知功能减退,自主神经系统功能受损,交感神经、升糖激素代偿机制缺陷,对低血糖反应能力差,尤其是夜间低血糖对老年人危险性更大。 格列美脲是磺脲类药物中唯一能显著减少运动期间及运动后发生低血糖的药物,且1 次/d,服用方便,这也是老年T2DM 患者宜选用格列美脲的原因。 因磺脲类药物的可靠性和有效性,价格相对较低,临床大多选用磺脲类药物。日本一项调查发现[4],格列美脲是临床医师所有磺脲类药物中应用最多的一种,不管是专科医师(占磺脲类药物的54%)还是全科医师(占磺脲类药物的43.6%),分析原因,格列美脲很少有磺脲类药物的继发性失效[5-6],而且分析还发现格列美脲还可用于HBA1C≥8.0%的T2DM 患者。 同样格列美脲对体重影响相对是中性的,体重增加不明显[4],许多医师更愿意选择,尤其对肥胖患者[5]。另有研究发现,服用格列美脲12 周后,不但能改善糖代谢,还显著改善胰岛素抵抗,高密度脂蛋白(HDL-C)升高,t-PA 活性明显升高,PAI-1 活性明显下降,增加纤溶活性[7],降低氧化应激,改善心踝血管指数(CAVI)[8]。 格列美脲是唯一能够增加外周组织中葡萄糖转运子(GLUT-4)作用的磺脲类药物[9],使葡萄糖进入靶细胞增多,从而增加胰岛素敏感性。 老年人大多有动脉硬化,血黏度高,选用格列美脲,不但能平稳降低低血糖发生率,安全性高,还可改善胰岛素抵抗,减轻β 细胞负担,同时对心脑血管还具有保护作用。格列美脲的双重机制,即生理性促胰岛素分泌和更强的胰外作用,使其不失为老年人T2DM 患者的一种理想选择。 [1] Kramer W,Muller G,Girbig F,et al.Differential interaction of glimepiride and glibenclamide with theβ-cell sulfonylurea receptor.Photoaffinity labeling of a 65 Kda protein by[3H]glimepiride[J].Biochim Biophys Acta,1994,1191(3):278. [2] 郭晓惠.格列美脲T2DM 初始降糖药(GREAT 研究)[N].中国医学论坛报,2011-12-16(8). [3] Eliaschewitz FG,Calvo C,Valbuena H,et al.Therapy in type 2 diabetes:insulin glargine vs.NPH insulin both in combination with glimepiride[J].Arch Med Res,2006,37(4):495-501. [4] Arai K,Matoba K,Hirao K,et al.Present status of sulfonylurea treatment for type 2 diabetes in Japan:second report of a cross-sectional survey of 15,652 patients[J].Endocr J,2010,57(6):499-507. [5] Bugos C,Austin M,Atherton T,et al.Long -term treatment of type 2 diabetes mellitus with glimepiride is weight neutral:a multicentre retrospective cohort study[J].Diabetologia,2003,46:1611-1617. [6] Davis SN.The role of glimepiride in the effective management of type 2 diabetes[J].J Diabetes Complications2004,18:367-376. [7] Xu DY,Zhao SP,Huang QX,et al.Effects of Glimepiride on metabolic parameters and cardiovascular risk factors in patients with newly diagnosed type 2 diabetes mellitus[J].Diabetes Res Clin Pract,2010,88(1):71-75. [8] Nagayama D,Saiki A,Endo K,et al.Improvement of cardio-ankle vascular index by glimepiride in type 2 diabetic patients[J].Int J Clin Pract,2010,64(13):1796-801. [9] Massi-Benedetti M.Glimepiride in type 2 diabetes mellitus:a review of the worldwide therapeutic experience[J].Clin Ther,2003,25:799-861.2.2 两组低血糖发生率比较

2.3 两组服药情况比较

3 讨论