《论语》语气词异文比较研究

2012-12-06徐前师

徐前师

(湖南科技大学 湖南省方言与民俗文化研究基地,湖南 湘潭 411201)

《论语》语气词异文比较研究

徐前师

(湖南科技大学 湖南省方言与民俗文化研究基地,湖南 湘潭 411201)

定简《论语》虽已残损,但它是目前所见最早《论语》版本,以之与其他版本《论语》作语气词异文比较研究,可以揭示《论语》语气词的丰富性、复杂性和分布特点,并修正相关研究结论。从定简到其他版本,《论语》部分语气词发生了从单音节到复音节的明显变化。究其原因,除了传抄、方言、时代等因素,吟诵是不可忽视的作用。

《论语》;异文;语气词;吟诵

《论语》是先秦口语性很强的文献,语气词丰富是其语言特点之一。和其他多种先秦古籍一样,《论语》不同版本之间存在大量异文,其中,语气词异文尤其复杂。从异文角度考察《论语》语气词,有助于我们了解《论语》语气词的分布状况和演变特点。但是,现有研究对此关注还很不够。本文以今本《论语》①和定州汉墓竹简《论语》②比勘,同时参考其他版本和历代文献引述《论语》的材料,考察《论语》(句中、句末)语气词的分布,观察从定简到今本《论语》语气词的演变特点。

定简《论语》是公元前55年以前的抄本,简文残损严重,整理者统计,存7576字,不足今本二分之一。定简流行的时代,鲁、齐、古三《论》犹存。有学者根据简文避讳情况推断,定简的抄写年代当在汉初。③也就是说,定简为目前所见《论语》最早版本。

我们以语气词为依据,对不同版本《论语》及其他文献引用《论语》的对应语句进行比对。纳入比对范围的是以下四种情形的句子:1)今本和定简均有语气词。2)今本有语气词而定简无。3)今本无语气词而定简有。4)今本和定简均无语气词而他本他书所引有。④但下列情形的句子不在比对之列:

1.文字缺损。定简文字缺损而无法断定其与今本异同的。其中又分两种情况:1)知缺损字数,但不知所缺之字是否与今本相同(此类较多,11例)。如:今本《里仁》:“夕死可矣。”定简:“夕死可□。”⑤2)不知缺损字数,也不知所缺之字是否与今本相同。如:今本《阳货》:“鄙夫可与事君也与哉?”定简:“鄙夫可与事君与……。”

2.与实词对应的句子。个别对应句子里,和语气词对应的位置为实词。如:今本《阳货》:“能行五者,于天下为仁矣。”定简:“耐五者于天下为仁者。”“矣”、“者”对应,此“者”以实词视之。

3.疑抄写有误。今本《微子》:“夫执舆者为谁?”皇本“谁”下有“乎”。定简:“……车者为谁子?”⑥

4.指代词“焉”。“焉”用在句末,有语气词和代词性质。⑦如今本《卫灵公》:“众好之,必察焉,众恶之,必察焉。”定简同,而《风俗通义·正失篇》引孔子曰:“众好焉,必察之,众恶焉,必察之。”此类明显有指代性的“焉”字句不在比对之列。

5.对应语句缺失。今本《雍也》:“命矣夫!斯人也而有斯疾也!”“疾也”下,定简和《史记》所引多一“命也夫”,该句不在比对之列。

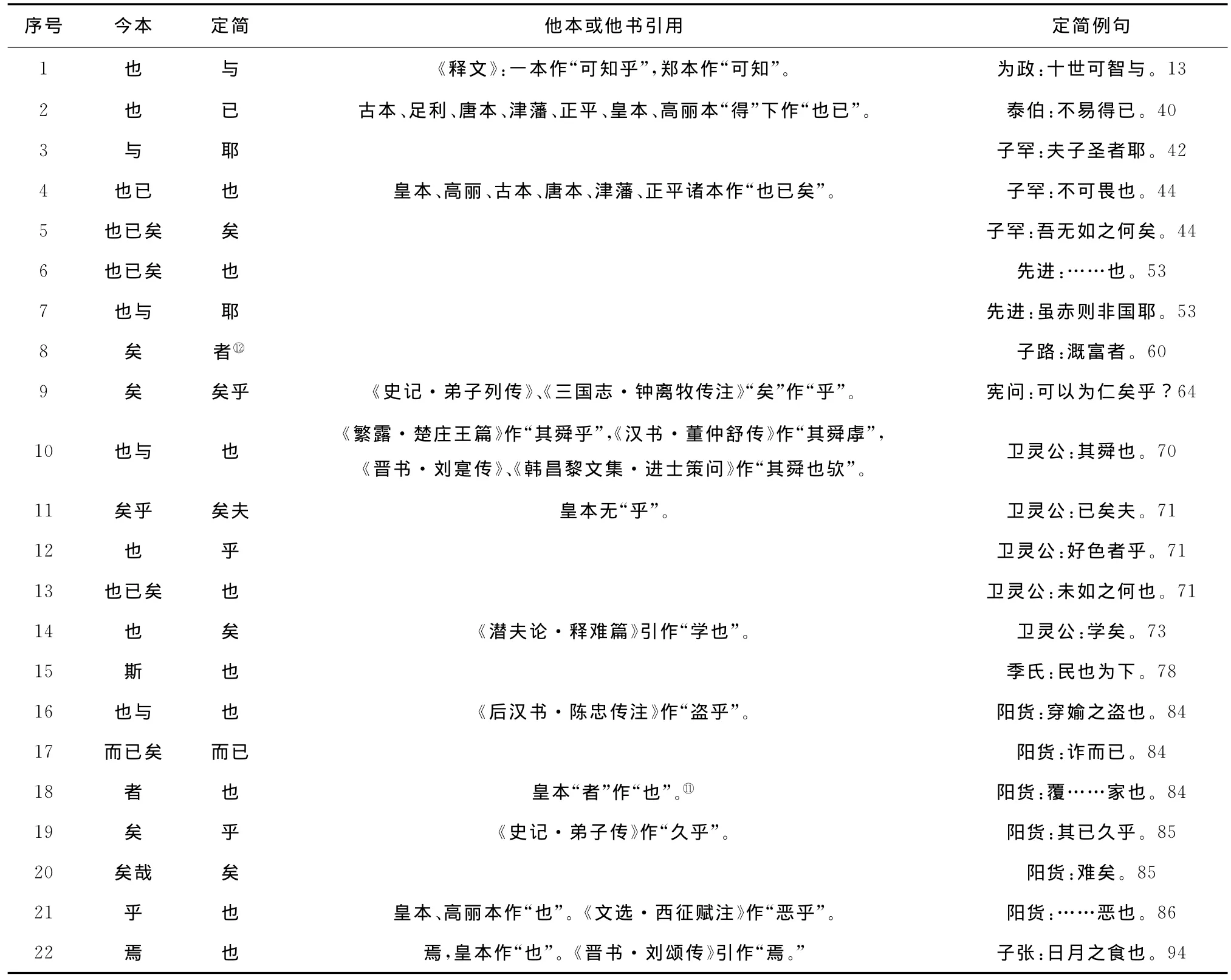

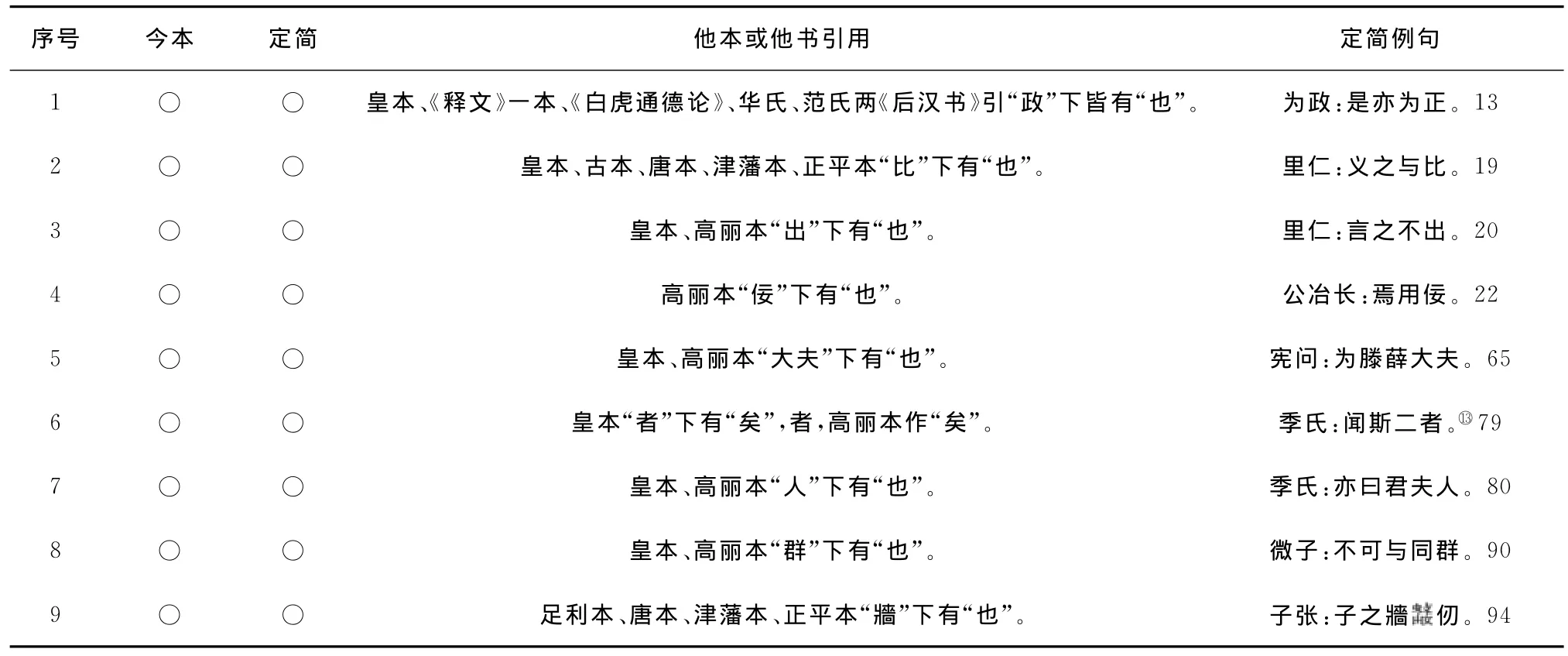

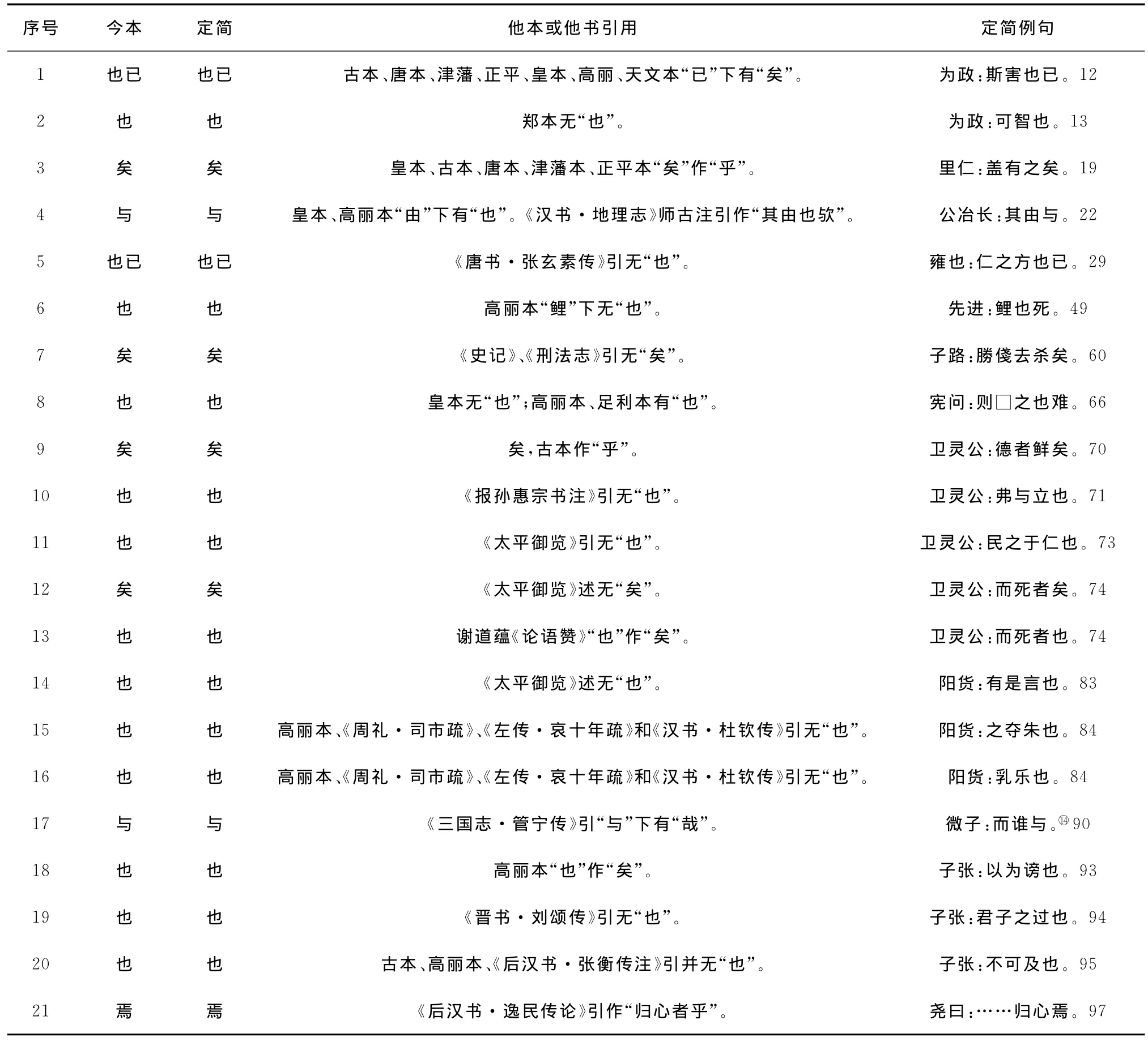

根据上述原则,统计《论语》语气词比对项共517个。⑧这些比对项可分语气词相同和语气词不同两类。⑨相同指今本和定简语气词相同且他本、他书所引无异;不同是指或今本和定简语气词不同,或今本和定简语气词相同而他本、他书所引有异。我们主要考察语气词不同的分布情况。语气词不同的比对项有126个,其中,今本与定简相同30处,不同96处。可见,从定简到今本,《论语》的语气词发生了很大变化。其中:1)今本和定简均有语气词但彼此不同。2)今本和定简均无语气词而他本、他书所引有语气词。3)今本和定简语气词相同但他本、他书所引有异。4)今本有语气词而定简无。5)今本无语气词而定简有。为便于讨论,现依次以图表展示《论语》不同版本语气词的分布状况。⑩

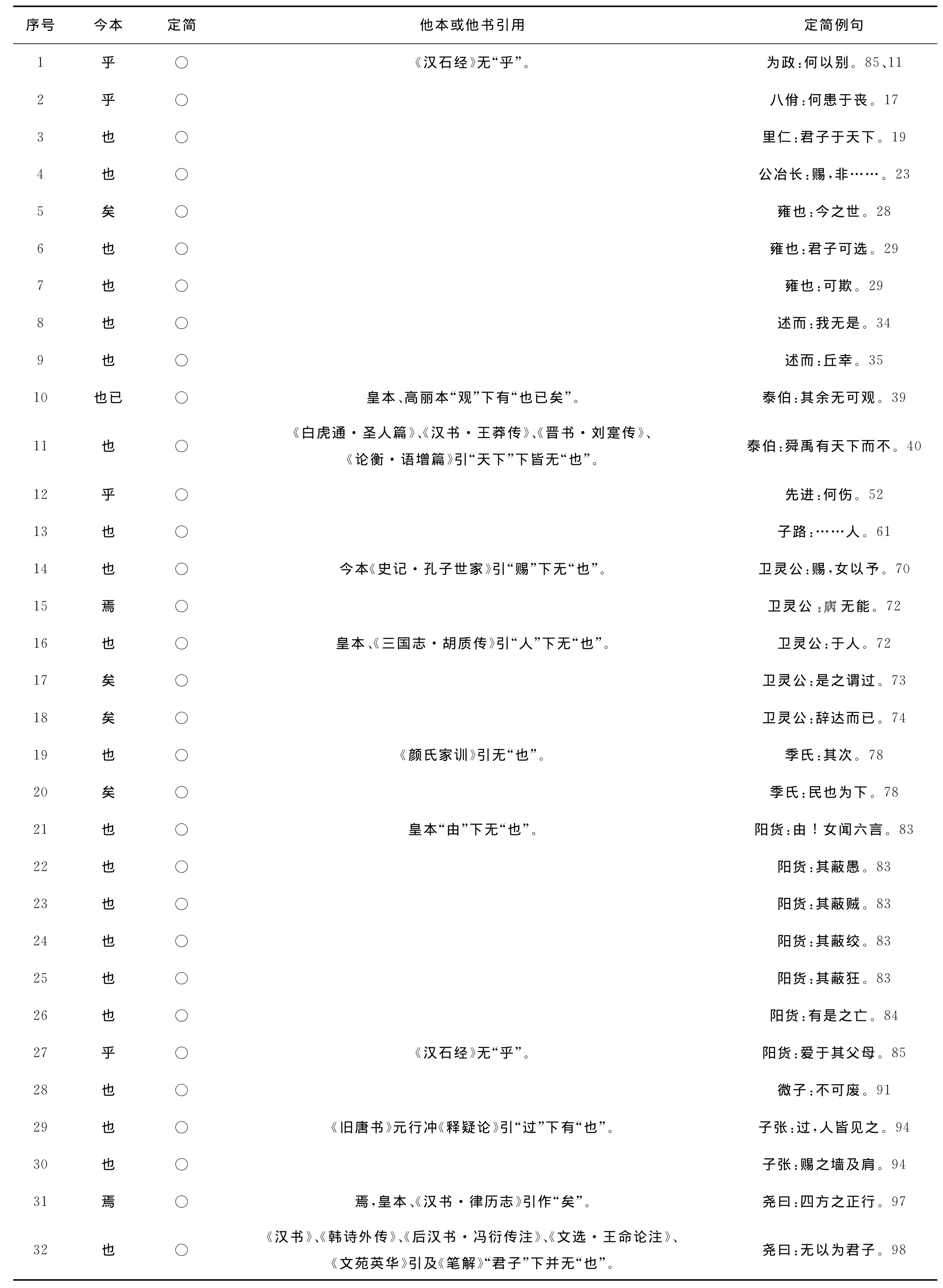

表1

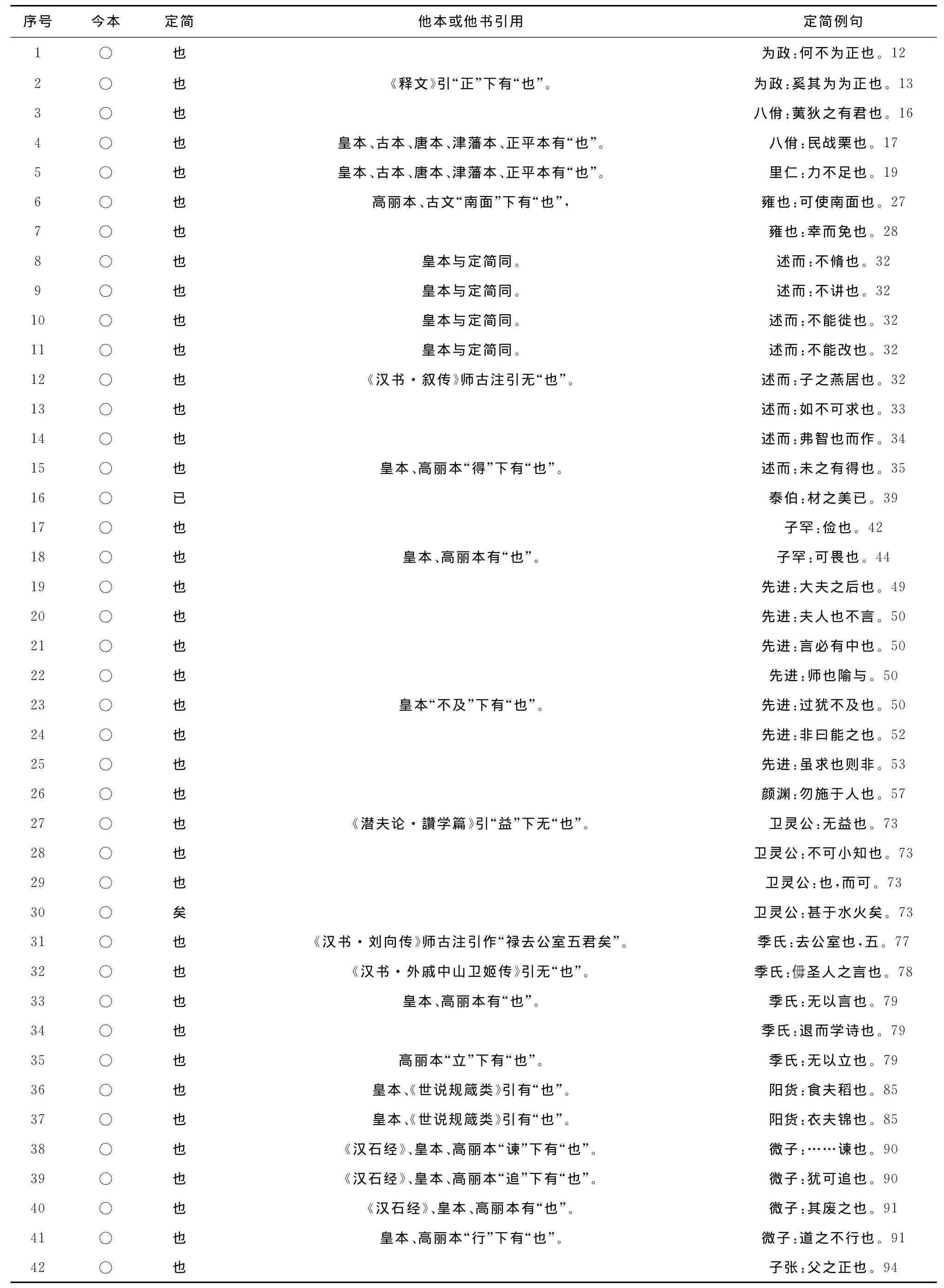

表2

表3

表4

表5

根据前面的统计和表中比对,我们对《论语》语气词作以下归纳:

1.关于语气词的种类

在517个对应项中,语气词单用14个:乎、也、矣、哉(才)、与、焉、已、耶、尔、夫、然、云、者、斯。语气词连用17种:也已、已矣、矣乎、矣夫、而已、而已矣、也与(也欤)、者与、也者、云尔(云)、乎哉、也已矣、也夫、云乎哉、与哉、矣哉。

不少学者对《论语》语气词作过统计,但统计结果互有出入。周满伟:“《论语》中语气词连用的形式共有十五种。”⑮樊德华:“语气词共使用22个,其中独用18个,合用4个。……语气词连用的(仅限句末连续连用)共计18个。”⑯左梁:“语气助词有单音语气助词18个,复音语气助词17个。”“《论语》中置于句末的单音节语气助词共16个。”⑰赵长才对先秦28种古籍的语气词连用现象进行过考察,所定“春秋晚期战国初期”的语气词连用种类为19种,而属该期的《论语》语气词连用种类多达17种。⑱赵长才所举19种连用形式中,只有12种见于我们统计的17种,而本文比对范围仅为《论语》二分之一。就是说,如果考虑不同版本和其他文献的引用,《论语》语气词的连用形式将不止17种。足见《论语》语气词出现频率之高,语气词之丰富。

2.关于语气词的分布

使用语气词是表达语气的重要手段。在一个特定的句子里,有无语气词或使用不同的语气词,句子的语气就有差别。

(1)“也”的有无。“也”在《论语》中大量使用。今本、定简比对显示,今本无语气词之处,定简往往有“也”;反之亦然。“也”的有无往往并不影响句子理性意义的表达,但用了“也”,句子的语气要舒缓得多。今本《阳货》“其蔽也愚”以下数句,定简诸“蔽”下无“也”。显然,句子用了“也”,既有调匀音节的作用,也有舒缓语气的效果。又如,定简《述而》“德之不脩”以下数句末有“也”而今本无。

(2)“乎(虖)”的有无。“乎(虖)”可以表示疑问、感叹或反诘语气。今本有语气词而定简无语气词的有4例:

定简《为政》:“何以别?”

定简《八佾》:“何患于丧?”

定简《先进》:“何伤?”

今本这3例句末均有“乎”。这些句子的疑问语气本由疑问词“何”表达,有了“乎”,疑问标志更加明显,语气也因之舒缓、委婉。

定简《阳货》:“予也又三年之爱于其父母。”今本“母”下有“乎”。

从语境来看,孔子的本意,显然是表达宰我有“三年之爱于其父母”,句子当为感叹或反诘语气,读者凭语境完全能理解这种语气。然而,句子有“乎”,感叹或反诘语气更加强烈。

我们注意到,上述句子中“也”、“乎”的有无显得很整齐,与古籍传抄中的夺衍不同。⑲《颜氏家训·书证篇》说:“‘也’是语已及助句之辞,文籍备有之矣。河北经传,悉略此字,……又有俗学,闻经传中时须也字,辄以意加之。”说明古代存在有意省略或添加语气词的现象,《论语》不同版本里“也”、“乎”的有无或许就是这一现象的反映。

(3)单用、连用差异。在126个比对项中,《论语》语气词有以下几种情况:

1)定简双音节语气词5例,今本9例。2)定简无三音节语气词,今本三音节语气词4例。⑳3)今本为双音节而他本或他书所引为三音节语气词3例。4)定简无语气词或单音节语气词而今本为双音节或三音节语气词有10例。5)定简为双音节语气词而今本为单音节语气词1例。

可见,从单、复音节语气词的分布看,由定简到他本和其他文献引用,《论语》语气词呈渐增态势。

(4)皇本与他本之关系。126个比对项中,77条内容涉及他本和其他文献对《论语》的引用。比对显示:(1)汉石经5例,均与定简相同而与今本不同。(2)皇本37例,22例与定简相同,与今本相同仅1例(该例也与定简相同)。(3)皇本和高丽本同时出现于一个比对项19例,其中17例彼此相同。(4)皇本和古本同时出现于一个比对项7例,二者完全相同。

可见,就语气词而言,汉石经与定简、定简与皇本、皇本与古本、高丽本有较强的一致性,相对于今本,皇本与较早的定简、古本、高丽本有更多的一致性。这或许与皇本的流传经历有关。皇本在清代由日本传回中国,被认为是唐代传到日本的古本。㉑山井鼎《七经孟子考文》所引皇侃《论语义疏》等古抄本是“唐以前王、段、吉备诸氏”从中国带去的古博士之书。㉒皇本与他本之间语气词的这种亲疏关系,为我们考察《论语》的流传提供了参考。

3.关于“与”(欤)与“耶(邪)”的问题

“与(欤)”与“耶(邪)”是表示疑问的语气词。王力先生说:“从语音上说,‘与’和‘邪’在上古都属鱼部(与dǐɑ,邪diɑ)。《论语》等书用‘与’不用‘耶’(邪)。”㉓郭锡良、向熹二先生也表达了相同的看法。㉔可是,根据定简,王、郭、向等先生关于《论语》等书用“与”不用“耶”的结论犹允商榷。今本《子罕》“夫子圣者与”,“与”,定简作“耶”,今本《先进》“唯赤则非邦也与,”“也与”,定简作“耶”。三位先生认为,不同文献或用“与”,或用“邪”,可能是方言或时代的反映。陈顺成根据传世文献和出土文献用例指出:“疑问语气词‘邪(耶)’和‘与(欤)’是同一个词不同时代在南方方言文献中的不同写法。从二字所出现的文献范围和疑问句类型分析,‘与(欤)’是较早的形式,也是通语词,‘邪(耶)’是后起的南方方言词,战国中晚期即开始向齐鲁等地的北方方言扩散。”㉕不论是历时变化还是方言差异,这两条材料都说明了《论语》在传写过程中存在语气词被改用的现象,也说明定简在《论语》研究、汉语词汇研究方面所具有的特殊文献价值。

4.关于语气词的变异及其原因

所谓变异,指《论语》的同一个句子,不同版本使用不同语气词的现象。根据王力、郭锡良、向熹等先生的观点,方言或时代造成了语气词的变异。此外,我们认为,《论语》语气词的变异与读者的理解或语感有关,相应地,也与中国古代的阅读方式——吟诵有关。

定简《子张》“如日月之食也”,也,《晋书·刘颂传》引《论语》、今本作“焉”。从音韵来看,也,上古属余母、歌部;焉,上古属影母、元部,歌、元对转,可能因方言而形成“也”、“焉”之别。从功能来看,“‘也’的基本作用是表示论断、肯定的语气”,㉖而“焉”在叙述句中表“提示语气”。㉗据语境,“如日月之食也”可理解为对上一分句“君子之过也”的论断,所以句末用“也”。但“君子之过也,如日月之食焉”两分句也可理解为对下面两分句“过(也),人皆见之”的提示,所以分句末用“焉”。诸如此类的变异,不排除因读者的理解或语感差异、从而使用不同语气词的可能。又如:定简《阳货》“难矣”,今本“难矣哉”,矣、哉表达感叹语气。杨永龙着眼于句类意义的差异,对句尾语气词连用(杨氏称“同现”)位序进行了由弱到强的排序:焉>而已>耳>也>矣>乎/邪/与>哉/夫。㉘“难矣哉”里,“哉”居“矣”后,表达的语气更加强烈,似非方言因素所致,也应与读者有关。当然,仅据“难矣哉”,我们还难以断定是定简夺“哉”还是今本衍“哉”,但系列材料或可说明这个问题:

定简《卫灵公》“辞达而已”,而已,今本作“而已矣”。

定简《子罕》“吾无如之何矣”,矣,今本作“也已矣”。

定简《子罕》“不可畏也”,也,今本作“也已”,皇本、高丽本等作“也已矣”。

126个比对项中的类似用例不止这些。这说明:1)不同版本(含他书引用)语气词不同。2)历时地看,同一句子语气词的音节,从定简到他本,大致呈渐增趋势,且基本表现为按句类意义由弱到强的排序。3)除方言因素,不排除有意改用或增添语气词的可能。赵长才说,“语气词连用的种类是有限的,……而且大多数稳定性不强”,㉙《论语》语气词的分布情况说明了语气词“稳定性不强”的特点。陈东认为,与传世本《论语》比较,定简《论语》的特色之一是“语气助词多”,他说:“句末语助词多,说明定州汉墓竹简《论语》接近口语,有可能是直接或间接根据口诵《论语》整理而成。”㉚如果仅就定简而言,这个看法当然不错。但相对而言,今本《论语》复音语气词反而呈渐增态势,这是值得注意的现象。

语气词号称“华文所独”,其演变亦当有其独特之处。王力先生说:“在西周以前,汉语可能没有语气词。……春秋时代以后,语气词逐渐产生和发展了。”㉛又说:“汉语语气词的发展有一个特色,就是上古的语气词全部都没有留下来。……代替它们的是来自各方面的新语气词。”㉜我们认为,语气词演变的独特之处在于,由于读者的理解或语感不同,加上方言等因素,在诵读经典时出现有意改用或增添语气词的现象,从而使语气词发生变异。王宁先生曾就诗歌的吟诵问题有过精彩的论述。她说:“吟不是以表演为目的的,……只是诗人对作品的一种有声的玩味。”“诗人的吟诵旋律是随意的——因感受而变化;节奏是随意的——因兴致而变化;终结时乐音延长的长短是随意的——那是一种余兴和余味,拖下去,直到诗人从如梦的诗境中醒过来。”㉝散文和诗,文体虽然不同,但读者完全可用类似的方式——吟诵去玩味作品的意味,甚至附注自己的主观情感。吟诵时语音的延长或转折,便为语气词的变化打下基础。古人重吟诵,今人也偶尔为之,作者曾见父亲吟诵散文作品的情形。诗歌的语言,字数有限,音韵有定,吟诵时不得随意增损音节,而散文则不同,诵读中拖其音而改变或增添语气词,对文本的影响不如对诗作的影响那样明显,却为语气词的变化提供了条件。《论语》是口语成份高的散文,不同时期形成的不同版本,其语气词如此丰富而歧异,吟诵是不当忽视的因素。

[注释]

①指通行的《论语注疏》本,魏何晏《集解》,宋邢昺《疏》。阮元《十三经注疏》,中华书局,1980年。程树德《论语集释》(中华书局,1990年)所据即《集解》本,本文所谓“今本”、“今本《论语》”指《论语集释》。所谓“他本”,指《论语集释》“考异”和定简“校勘记”所述《论语》诸本,如汉石经、郑本、皇本、高丽本、古本、足利本、唐本、津藩本、正平本、天文本等。

②河北省文物研究所、定州汉墓竹简整理小组整理《论语》,文物出版社,1997年。以下称“定简”或“定简《论语》”。

③陈东《关于定州汉墓竹简〈论语〉的几个问题》,载《孔子研究》,2003年第2期,第7页。

④所谓“他书”,指“考异”、“校勘记”所述历代引用《论语》的文献。

⑤定简《校勘记》:“阮本作‘可矣’,汉石经作‘可也’。”

⑥汉石经“谁”下有“子”。疑“子”为“乎”之误。

⑦向熹《简明汉语史》,商务印书馆,2010年,第202页。

⑧如考虑《论语》郑氏注本,情况又有不同。王素《唐写本论语郑氏注及其研究》,文物出版社,1991年。

⑩表中每条比对项列相应的定简例句,例句后的数字是该句在定简中的页码。“○”表示对应位置无语气词。

⑪ 今本“恶紫”以下三句,句式相同而前两句末用“也”,后一句用“者”,“者”当为传抄所致,故视为语气词。

⑫ 此“者”按表假设的句末语气助词处理。杨树达《词诠》,中华书局,1979年第2版,第196页。

⑬王力《汉语史稿》,中华书局,1981年,第294页。

⑭“吾非斯人之徒与而谁与”,《释文》:“徒与而谁与并如字,又并音馀。当以音馀为长。”俞樾《群经平议》曰:“两与字并语词。”据此定“与”为语气词。

⑮周满伟《从〈论语〉语气词的连用》,载《德州学院学报》,2004年第1期,第68页。

⑯樊德华《〈论语〉语气研究》,福建师范大学,2006年硕士学位论文,第9页。

⑰左梁《〈论语〉虚词研究》,四川师范大学,2010年硕士学位论文,第122、第134页。

⑱赵长才《先秦汉语语气词连用现象的历时演变》,载《中国语文》,1995年第1期,第52、53页。

⑲马玉萌认为这几个“乎”为定简“脱文”。马玉萌《定县汉墓竹简〈论语〉异文研究》,华东师范大学,2010年硕士学位论文第73页。马文第74页所举今本为双音节、定简为单音节语气词数例,认为定简“脱漏”;今本无语气词而定简有的,认为定简“衍文”(第80、81页)。我们认为这种处理可以商榷。

⑳在语气词相同那一类里,有5例三音节语气词定简与今本相同:《里仁》:“忠恕而已矣。”《子路》:“不占而已矣。”《宪问》:“斯己而已矣。”《阳货》:“玉白云乎哉?……钟鼓云乎哉?”。

㉑唐明贵《〈论语〉学的形成、发展与中衰》,中国社会科学出版社,2005年,第175页。

㉒顾永新《〈七经孟子考文补遗〉考述》,载《北京大学学报》(哲学社会科学版),2002年第1期,第85-86页。

㉓王力《汉语史稿》,中华书局,1980年,第446页。

㉔郭锡良《汉语史论集》,商务印书馆,2005年,第74页。向熹《简明汉语史》,商务印书馆,2010年,第204页。

㉕陈顺成《疑问语气词“邪”、“耶”的历时考察》,载《古汉语研究》,2011年第4期,第87页。

㉖郭锡良《汉语史论集》,商务印书馆,2005年,第66页。

㉗郭锡良《汉语史论集》,商务印书馆,2005年,第70页。

㉘杨永龙《先秦汉语语气词同现的结构层次》,载《古汉语研究》,2000年第4期,第27页。

㉙赵长才《先秦汉语语气词连用现象的历时演变》,载《中国语文》,1995年第1期,第56页。

㉚陈东《关于定州汉墓竹简〈论语〉的几个问题》,载《孔子研究》,2003年第2期。第11页。

㉛王力《汉语史稿》,中华书局,1980年,第443页。

㉜王力《汉语史稿》,中华书局,1980年,第456页。

㉝王宁《吟和唱》,《文史知识》,中华书局,1998年第10期,第124页。

[责任编辑 刘范弟]

Comparative Study of Different Versions of Modal Particles inTheAnalects

XUQuan-shi

(DialectandFolkCultureResearchBase,HunanUniversityofScienceand Technology,Xiangtan,Hunan411201,China)

Though the text on the fixed bamboo slips ofTheAnalectshas been damaged,yet as the earliest version up to now,it can serve as a comparative study of the different versions of modal particles so as to reveal the richness,complexity and features of distribution of the modal particles with the rectification of relative research conclusions.From the text on the fixed bamboo slips to other versions,some modal particles inTheAnalectsobviously have changed from single syllables to compound syllables.A causative analysis shows that besides the factors of copying,dialect,and time period,chanting plays an assignable role.

TheAnalects;different versions;modal particles;chant

H141

A

1672-934X(2012)03-0113-08

2012-04-07

湖南省社科规划项目(07YBA095),湖南省教育厅科学研究资助项目(06A020)。

徐前师(1962-),男,湖南常德人,湖南科技大学湖南省方言与民俗文化基地教授,主要从事古汉语词汇和古籍整理研究。