汉诗英译双重比较的及物性视角研究

——以唐诗《春晓》的多译本分析为例

2012-11-30柴秀娟

李 静,柴秀娟

(聊城大学 外语学院,山东 聊城 252059)

汉诗英译双重比较的及物性视角研究

——以唐诗《春晓》的多译本分析为例

李 静,柴秀娟

(聊城大学 外语学院,山东 聊城 252059)

国内外少数学者用Halliday的系统功能语法对汉诗英译的不同译文进行了比较分析,但既对汉诗及译本进行英汉对比,又对其不同译本进行对比的双重比较并不多见。以唐诗《春晓》的原文与译文及不同英译本的及物性分析为例,尝试从系统功能的及物性角度进行汉诗原文与译文以及不同译本之间的双重比较,来验证系统功能语言学在汉诗英译中进行双重比较的可操作性和可应用性。

及物性;汉诗英译;《春晓》

一 引言

Halliday的系统功能语法为语篇分析提供了新的视角和方法。用韩礼德系统功能语法进行语篇分析和文体分析的研究已不少,但把它应用于古诗英译方面的探讨还不多见。系统功能翻译观认为:“翻译一般是寻求原文与译文在意义上的对等。”[1]黄国文认为,“系统功能语法是一个比其他理论更适合于语篇分析的理论”,因为“它是一种可操作性强、实用性强的语篇分析理论”。[2]他也曾从系统功能语法视角对一些古诗的不同英译本进行了分析。[3]尽管一些学者从系统功能语法角度对汉诗的不同英译文进行了比较分析,但既对汉诗及译本进行英汉对比,又对其不同译本进行对比的双重比较在国内外并不多见。本文则从韩礼德的功能语言学的及物性角度出发,以对唐代诗人孟浩然的《春晓》原文与译文及不同英译本的及物性比较分析为例,来检验系统功能语法在汉诗与其译本及不同译本之间进行双重比较方面的可操作性。

二 系统功能的及物性理论

Halliday 认为,人们可以通过及物性系统把人类的经验分成六种不同的过程:(1)物质过程;(2)心理过程;(3)关系过程;(4)行为过程;(5)言语过程;(6)存在过程。[4]系统功能及物性的物质过程由“动作者”和动作“目标”组成,表示做某件事的过程。物质过程不但可以表现具体的动作,而且也可以反映抽象的行为。心理过程是表示“感觉”“反应”和“认知”等心理活动的过程。心理过程一般由心理活动的主体即“感知者”及客体即被感知的“现象”两个参与者组成。感知者既可以是人,也可以不是人。心理过程的现象可以指具体的人或物、抽象的东西以及发生的事件等。关系过程是反映事物之间处于何种关系的过程。关系过程可以分为“归属”和“识别”两大类。行为过程指的是诸如呼吸、咳嗽、叹息、做梦、哭笑等生理活动过程。行为过程一般只有一个参与者即“行为者”。存在过程是表示有某物存在的过程,每个存在过程都必须有一个“存在物”。[5]

三 《春晓》汉英及不同译本之间的及物性双重比较分析

《春晓》是一首古今传诵、妇孺皆知的抒情小诗。诗歌描写了诗人对春天早晨的喜爱之情。本文从韩礼德 (Halliday,1994)的及物性角度出发,对《春晓》的原文与译文及五个英译文的及物性进行双重比较分析。五个英译文分别为徐忠杰译、许渊冲译、吴钧陶译、Witter Bynner译、翁显良译。

第一句:

原文

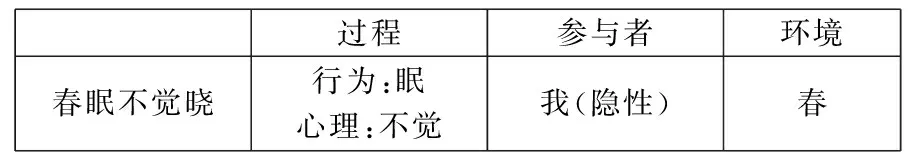

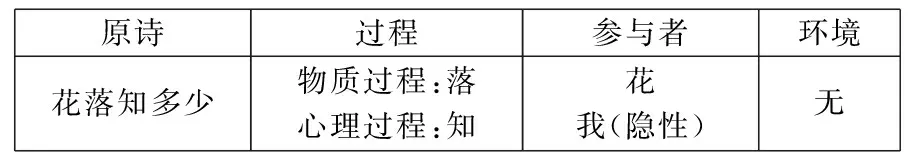

过程参与者环境春眠不觉晓行为:眠心理:不觉我(隐性)春

原诗的第一句写诗人因春宵梦酣,天已大亮了还不知道。“春”是环境成分,“眠”是行为过程,“眠”的动作者(Behaver) 是隐形的,没有出现,一般认为这个动作者是诗人本人。“不觉”在此意为“没有觉察到”,是心理过程,其感知者(Senser)也是隐形的,指诗人本人。

译文

译者过程参与者环境徐忠杰译行为:slumbersone时间:themorn-inginspring许渊冲译物质:amlyingI时间:Thismornofspring地点:inbed吴钧陶译行为:slumbering心理:knownot物质:peepingIIThespringdawn无WitterBynner译行为:awakeI时间:thismorningofspring翁显良译行为:awake心理:knowII时间:thisspringmorning

从过程类型来看,有四种译文采用了行为过程,许译则采用了物质过程“am lying”来体现,从原诗来看,采用行为过程更加贴切。原诗行为过程是“眠”,徐译、吴译均用“slumber”这个词来翻译“眠”,很好地表达了原诗的意境。Witter Bynner译与翁译则采用“awake”进行转译。吴译除了表现了行为过程之外还表现了心理及物质过程,将“不觉”这个心理过程用“know not”译出,很好地表达了原文。翁译也译出了心理过程,但没有用否定句“know not”直接表达“不觉”,而是用了肯定句“Late, I know”来间接翻译。从过程来看,吴译与翁译更贴近原文,其中吴译从形式上与原诗更对等。参与者的翻译,除了徐译用了“one”,其它皆用了“I”。从原诗来看,用“I”做参与者更容易拉近诗人与读者的距离。

环境的翻译,四个译本都用了“this”或者“the”,表示这个春天的早晨是特定的、具体的,指诗人写这首诗时的“今天早晨”,吴译没有直接将“春”翻译成环境成分,而是将其译成“不觉”这个心理活动的“客体”即被感知的“现象”(phenomenon),“the spring is peeping”来表达感知的“事实”(fact),同时这个被感知的事实又是一个物质过程,动作者是“the spring dawn”。

第二句:

原文

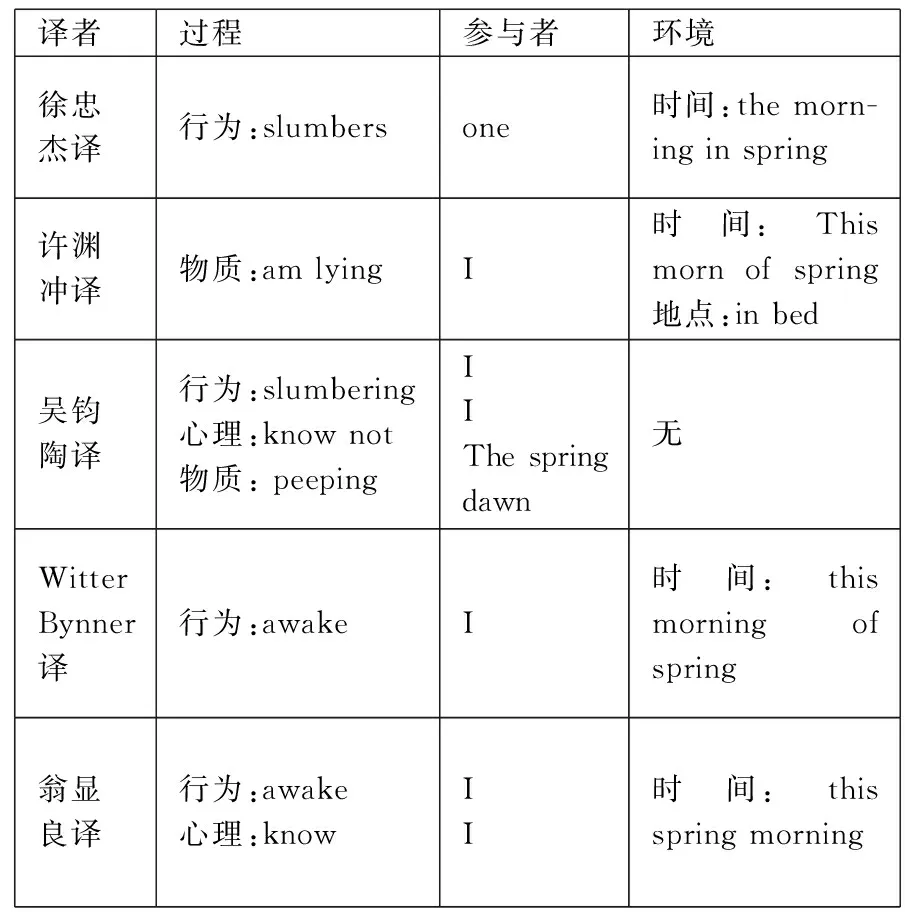

过程参与者环境处处闻啼鸟心理过程:闻行为过程:啼我(隐性)鸟处处

诗的第二句写诗人一觉醒来,听到的是屋外处处鸟儿的欢鸣。诗人惜墨如金,仅以一句“处处闻啼鸟”来表现充满活力的春晓景象。但人们由此可以知道就是这些鸟儿的欢鸣把睡梦中的诗人唤醒,可以想象此时屋外已是一片明媚的春光,可以体味到诗人对春天的赞美。在第二句中“处处”是环境成分,指屋外处处;“闻”是“听到”(hear)的意思,是心理过程,表示诗人听到,其感觉者诗人也是隐性的。“啼鸟”是“闻”的现象,表示鸟儿的欢鸣,它本身是个行为过程,“鸟”是行为者。第二句其实是交待了第一句诗人醒来的原因。

译文

译者过程参与者环境徐忠杰译心理:hears行为:warble,singOnebirds地点:every-where许渊冲译行为:notwakeup心理:hears行为:cryingI(隐性)I(隐性)birds吴钧陶译物质:cheepingThesing-ingbirds地点:every-whereWitterBynner译心理:hear(隐性)I(隐性)地点:every-whereroundme翁显良译行为:cryingThebirds地点:allaroundme

从过程类型来看,除了吴译选择了物质过程的翻译外,其它都用了心理或行为过程。吴译采用的物质过程“cheeping”及翁译采用的行为过程“crying”只将“啼鸟”很好地翻译出来,却没有译出“闻”这个关键动词。徐译、许译及Witter Bynner译都将“闻”译为心理过程“hear”或“hears”,其感知的现象译为“birds warble or sing”,“birds crying”,“the singing of birds”,很好地将“啼鸟”译出。徐及许译中“hears”的感知对象本身是一个行为过程,行为者都是“birds”;Witter Bynner译文中的参与者和过程都是隐性的,因此从过程类型来看徐、许译更好地表达了原文的过程翻译。

关于“啼鸟”的翻译,原诗指鸟儿欢快的叫声,徐译的“warble or sing”,吴译的“cheeping”,Witter Bynner译的“singing”比许、翁译的“cry”更能体现鸟叫声的婉转动听,从而表现春天令人愉快的感觉。许译用 “cry”可能是为了与上句的 “lie”压韵,但没有将原文的意境表达出来。

对于环境“处处”的翻译,徐、吴、Witter Bynner都将其译为“everywhere”或“everywhere around me”,很好地表达了原文的意思。许译没有翻译“处处”,翁译则译为“all round me”,拉近了读者与诗人的距离,但没有将“处处”很好地译出。

因此,无论从过程或选词来看,第二句的翻译,徐译更贴近原文。

第三句:

原文

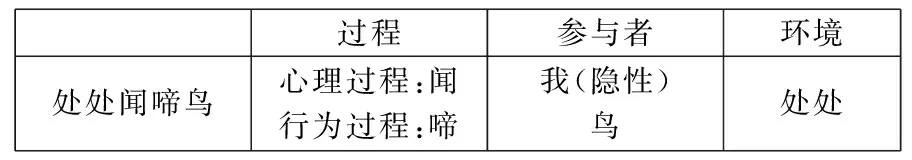

原诗过程参与者环境夜来风雨声物质过程:来心理过程:(听到)风雨我(隐性)夜

诗的第三句写夜里来了一阵儿风雨,但不是疾风暴雨,而当是清风细雨,他把诗人送入了香甜的梦乡,诗人在朦胧中曾听到那风雨声。在这一句,“夜”是环境成分;“来”是物质过程,动作者(Actor) 是“风雨”。“听到”是隐性的心理过程,表示诗人听到风声和雨声。

译文

译者过程参与者环境徐忠杰译物质:spatters,moanrain,winds时间:thenight许渊冲译介词短语充当下一句的环境成分吴钧陶译心理:heard物质:dripping,weepingITherain,winds时间:lastnightWitterBynner译心理:rememberI时间:now翁显良译心理:sensedI时间:lastnight

有三种译文采用了心理过程,分别为吴译、Witter Bynner译及翁译,分别用了“heard” “remember”“sensed”,其感知者均为“I”,这一句指诗人在夜里“听到”风雨声,因此吴译的“heard”更准确些。吴译“heard”的感知现象是一个物质过程,即将“来”这个物质过程很好地译为“dripping” “weeping”,其动作者分别是“the rain”和“winds”。Witter Bynner及翁译则没有将“来”这个物质过程译出。徐译很好地译出了“来”这个物质过程,却没有译出“听到”这个隐性的心理过程。许译则将其译为介词短语,隐去了体现心理过程及物质过程的动词,与原诗的含蓄风格基本相符。第三句从过程翻译总体来看,吴译将原诗的隐性过程全部译出,许译则没有译出原诗的隐性过程,但无论译出或不译出,二者都将原诗的意境准确地表达了出来。

关于风雨的翻译,原诗指清风细雨,而不是疾风劲雨,因此“wind and rain”,比“storm”及“shower” 更符合原诗意境。风雨的动词翻译也是同样的道理,“spatter” “drip”和“weep”更符合原诗意境,而 “cry” 则与原诗意境大相径庭。

关于环境的翻译,原诗的“夜”指“昨夜”。因此吴译、翁译的“last night”更符合原诗。

第四句:

原文

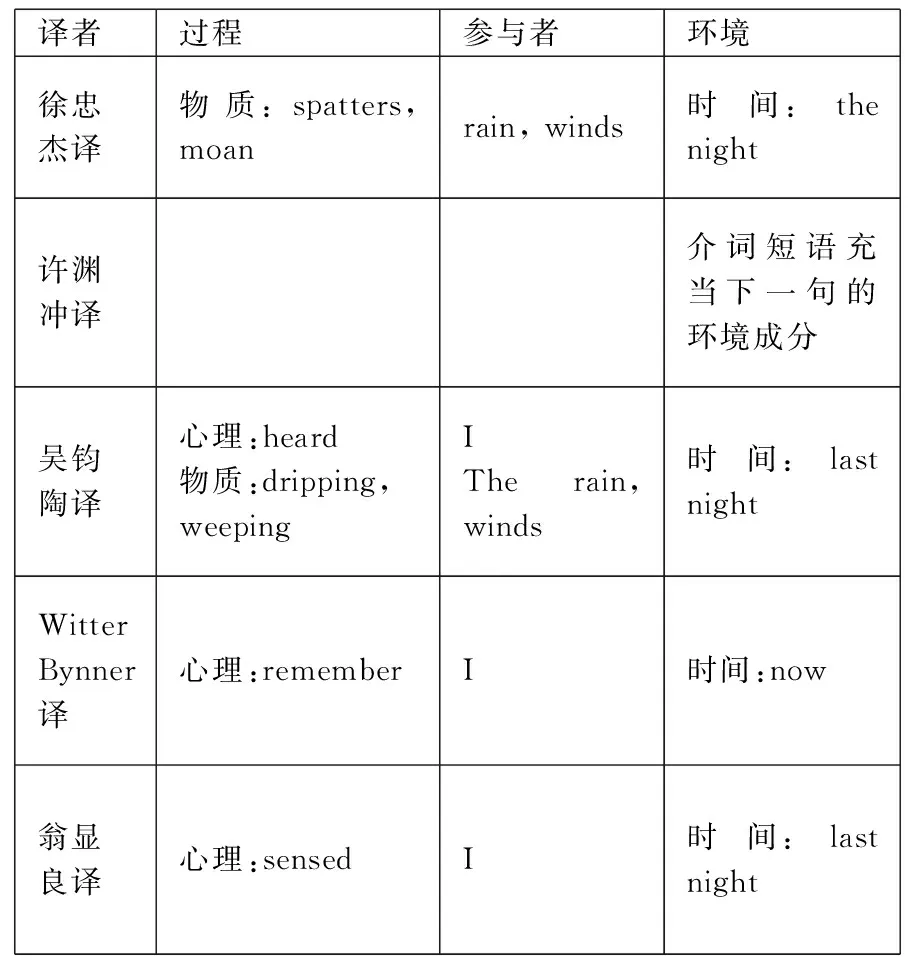

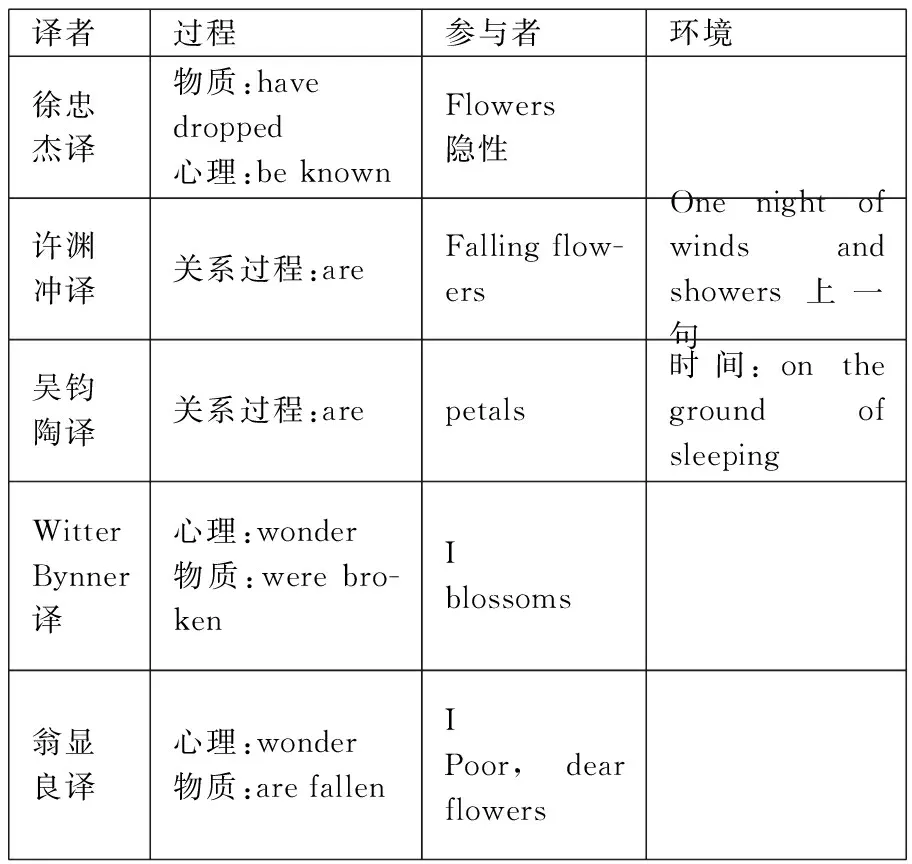

原诗过程参与者环境花落知多少物质过程:落心理过程:知花我(隐性)无

诗的第四句是指庭院里盛开的花儿到底被摇落了多少,我(诗人)又怎么知道呢?虽然诗的第三句描写的是轻风细雨,它把清晨清洗得更加明丽,并不可恨。但是它毕竟要摇落春花,带走春光,因此一句“花落知多少”,又隐含着诗人对春光流逝的淡淡哀怨以及无限遐想。在这一句中“花(多少花)”是动作者,“落”是物质过程。“知”是心理过程,“诗人”是隐性的感知者。

译文

译者过程参与者环境徐忠杰译物质:havedropped心理:beknownFlowers隐性许渊冲译关系过程:areFallingflow-ersOnenightofwindsandshowers上一句吴钧陶译关系过程:arepetals时间:onthegroundofsleepingWitterBynner译心理:wonder物质:werebro-kenIblossoms翁显良译心理:wonder物质:arefallenIPoor,dearflowers

第四句的过程翻译,徐译、Witter Bynner译和翁译与原文基本相符,采用了心理过程和物质过程。三个译本将心理过程的感知者都译为诗人自己 “I”,或隐性的 “I”。其中徐译用疑问句来译心理过程,将“知”译为 “be known” 来表达诗人的疑问和淡淡哀伤;Witter Bynner及翁译则采用了陈述句,将“知”转译为 “wonder” 来表达诗人的疑问与哀伤。

三个译本都将心理活动的客体即被感知的现象译为物质过程,其动作者为 “flowers”“blossoms”“petals”;将“落”译为 “have dropped”“were broken”“are fallen”。与原诗一样,三个译本都隐去了环境的翻译。

其它译本如许译和吴译则将整个过程译为关系过程,突出“花落”而将“不知”花落了多少这个心理过程译为介词短语,作为环境成分译出。

关于“花落”的翻译,“花落” 原诗指纷花渐落细无声的婉约韵味,因此用“broken”选词不准,它与blossoms连用,无法表达原诗意境。“petals… on the ground sleeping”一喻倒形象传神,充分展现了诗人惜春的情绪和全诗极淡的伤感情调。

四 结语

从功能语法的及物性角度出发,通过《春晓》原文与译文的对比及五种译本之间的对比,可以看出五种译本各有千秋。第一句吴译、翁译较好;第二句徐译、许译较好;第三句吴译、许译较好;第四句徐译、翁译、Witter Bynner译较好。本文的分析表明,用韩礼德的功能语言学的分析框架进行英汉对比以及不同译本之间对比的双重比较是客观、可行的。

[1]Thompson, G. Introducing Functional Grammar[M].London: Arnold./Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press.1996.

[2]黄国文.功能语篇分析纵横谈[J].外语与外语教学,2001(12).

[3]黄国文.翻译研究的语言学探索-古诗词英译本的语言学分析[M].上海:上海外语教育出版社,2006.

[4]Halliday, M.A.K. An Introduction to Functional Grammar (2nd.) [M].London:Arnold.1994.

[5]胡壮麟,朱永生,张德禄,李战子.系统功能语言学概论[M].北京:北京大学出版社,2008:75-85.

ClassNo.:H315.9DocumentMark:A

(责任编辑:宋瑞斌)

ADoubleContrastiveStudyofChinesePoemsandTheirEnglishTranslationTextsfromTransitivity——TheContrastiveAnalysisofChunxiaoandItsFiveEnglishTranslationTexts

Li Jing,Chai Xiujuan

There are some contrastive studies on the different English translation texts of Chinese poems with Halliday’s systemic functional grammar. But few have made the double study: comparison between Chinese poems and their translation texts; comparison between different translation texts. Making a double comparison of Chinese poem “Chunxiao” and its five English translation texts from transitivity, the paper attempts to test the applicability of systemic functional linguistics in the double comparison of Chinese poem’s translation.

transitivity;English translation of Chinese poems;Chunxiao

李静,硕士,讲师,聊城大学外语学院。研究方向:文学与翻译。

柴秀娟,博士,副教授,聊城大学外语学院。研究方向:系统功能语言学与翻译。

1672-6758(2012)11-0055-3

H315.9

A