民间信仰与价值合意——基于对周雄信仰流变的考察

2012-11-27董敬畏

董敬畏

一、问题缘起

中国社会中的民间信仰①对于信仰概念,学界意见纷纭。笔者认为信仰是对某种理论体系、宗教、某人或某物的景仰和崇拜,是个人世界观中的意识和规范。民间信仰是一个笼统的概念,一般指乡土社会流行于民众中的神、祖先、鬼等的信仰,它由信仰、仪式、象征三部分组成。无论作为研究主题、方式还是内容都曾一度被社会学/人类学的宗教研究排除在外,因为大多数社会学/人类学家认为中国民间信仰缺乏显著结构,是某种功能性神灵的杂烩。直到华裔社会学家杨庆堃提出“制度性宗教/分散型宗教”的类型划分,民间信仰才在学界取得了正式地位。由此开始,中国民间信仰研究进入新的阶段。学界已有的民间信仰研究范式包括祭祀圈(林美容)、帝国的隐喻(武雅士 A.Wolf、王斯福)、神的标准化(华生J.Watson)等。另外,日本学者滨岛敦俊及其学生朱海滨探讨了权力和民间信仰的关系。近年来,美国波士顿大学魏乐博(R.Weller)从宗教与经济关系入手,研究华人社会中的宗教。

祭祀圈理论研究了社会组织与祭祀的关系,认为对于不同地方神的祭祀使得不同群体结群(林美容,1987)。武雅士则认为中国的民间信仰有鬼、神、祖先的分类,这种分类对应于帝国的官僚分类体系(武雅士,1974;王斯福,2008)。而华生则认为帝国在文化层面维持统一的原因在于帝国对于祭祀仪式有一套标准化程式,至于信仰的具体内容,则不加干涉(华生,2006)。无论是祭祀圈、帝国的隐喻还是标准化理论,都是通过华南的民间信仰研究提出的。

而对于江南地区的民间信仰包括周雄信仰研究,日本学者滨岛敦俊及其学生朱海滨做了相当多的工作。滨岛敦俊和朱海滨的共同之处是他们都认为明中期以来的江南三角洲的发达的商业与市镇经济对于包括周雄信仰在内的民间信仰的流变有着重要影响。二人的差异之处在于滨岛敦俊主要从历史发生学的角度,研究江南地区诸多民间信仰包括周雄信仰的起源与流变(滨岛敦俊,2008)。朱海滨在其师研究的基础上,侧重讨论王朝祭祀政策即权力对周雄等民间信仰形成的影响,同时他也质疑民间流传的周雄“孝子”身份(朱海滨,2008)。

上述这些已有研究各有其见地和优势,但也因为其理论创生和引进时的特定历史和社会条件的限制,各具片面性,从而无法全面深入地分析中国社会的民间信仰实践。信仰作为社会学事实,真假并不重要,重要的是它与其他社会事实的关系:信仰与民众价值观有何关联?信仰与地方社会秩序呈现何种关联?信仰与国家意识形态呈现何种关联;国家如何通过信仰整合地方社会?本文从浙江周雄神的产生、异行及其封号流变等分析周雄信仰的历史变迁,以展现其历史样态,借此反思当前现代化进程中的文化与社会建设。以周雄信仰为例,笔者充分考虑了其样本价值:周雄曾受到宋、元、明、清四个朝代,十一次皇帝加封赐号,2008年“周雄孝子祭”又被列为浙江省非物质文化遗产保护项目。

二、周雄信仰的历史流变

在周雄信仰的历史流变过程中,既有从人变神的地方社会纳入王权秩序之中的文化逻辑,也有地方民众和士绅不断操弄,以彰显地方影响的逻辑,正是这种由上而下与由下而上的文化遭遇,才会有周雄信仰和地方社会的价值合意,也才保证地方社会在文化层面与帝国系于一统。

(一)周雄神的产生与流变

周雄神的产生,最早记载于南宋嘉熙年间的《翊应将军庙记》①万历《新城县志》,卷四。。此时记载较为简单,具体事迹几近于无:

将军周姓雄名,字仲伟,杭之新城渌渚人。生于淳熙戊申(1188),其母感蛇浴金盆之祥,殁于嘉定辛未(1211)。在三衢援笔作为颂示异。

到了明嘉靖年间,周雄的形象开始丰满,事迹也变得丰富,并与帝国的意识形态象征儒家文化——孔家后人产生关联:

孝子讳雄,字仲伟,世业儒,杭之新城人。母汪梦龙浴金盘诞孝子以淳熙戊申三月四日。由童稚孝闻闾里。嘉定□□倏构危疾,孝子晨夕吁天,请以身代。□言微婺有显神□□往祷□□□□□□□□□□□□□□□□□□□而汝不可闻乎?无已,抑悸婺往,旋次衢境。闻讣,内裂僵立于舟。衍圣公孔文远素与孝子,挽孝子柩。篙师胡伯二因货舟结庐奉焉。邻之隐孝子者,乃时时载觞俎,交礼孝子。自后讹信相传,谓孝子有神,江以南□祀孝子。②碑刻引文见《衢州墓志碑刻集录·周雄碑刻》,衢州市博物馆编著,浙江人民美术出版社,2006年。以下若无特殊说明,碑刻资料均引自此书。

迨至清光绪年间,周雄已然演变成为帝国意识形态——孝——的楷模:

按王姓周,讳雄,字仲伟,杭之新城渌渚人,世业儒。母汪梦龙浴金盆诞,时宋淳熙戊申三月四日也。童稚孝闻闾里,长状貌魁梧,乡人感敬惮焉。嘉定四年辛未汪病,晨夕吁天,请以身代。时传言徽婺有显神,汪促往祷。旋次衢之双港,闻母讣,一恸而绝,年才二十有四。衢之衍圣公孔文远相与有素,感其孝,殓其躯以殡,建宇祀之,颜为宋孝子祠。

周雄神的历代流变无论其内容的增加或删减,都围绕帝国的意识形态“孝”展开,附加在周雄身上的“孝迹”也逐渐符合民众的期待。南宋时期,周雄只是母亲生其时有异象,死后在衢州有异行。明代则演化出世代儒生的家庭背景,幼年就以孝闻名乡里;母亲病重,请以身代并到江西祈神保佑;回衢后闻知母亲死亡,猝死;孔文远因孝扶其灵柩;水手因其孝行,行船时供奉;旋即成神,江以南开始祭祀等内容层次分明,符合民众期待的成神情节。殆至清,又演变出周雄相貌与乡人对其的态度;卒时岁数;孔文远建庙祀之的情节。这些流变,一步一步增加了其与帝国意识形态“孝”相统一的一面,删除了其讹传成神即巫的一面。

(二)周雄灵异的演化

除了基本事迹之外,成神并享受民众祭祀则必须有灵异。周雄神的灵异事迹,南宋时《翊应将军庙记》记载:

新安祁门水旱疠疫,祷则随应。三衢常山强寇披猖,独不犯境。新山之祠有井日安乐泉,民病求饮,活者万计。……士之穷达,人之险难,精诚叩之,如响斯答。杨君茂子之魁兰宫也,言神之梦也。围绕张公胜之使西域也,谓神之庇也。芧山反卒,剿以阴兵。江东部使者奏其功于朝,被旨特封今号。

明《稗史汇编》中记载周雄保佑水上行舟之人:

衢州周宣灵王者,故市里细民,死而尸浮于水亭滩,流去复来,土人异之。祝日:果神也,香三日臭三日,吾则奉事汝。已而满城皆闻异香,自尸出三日,臭亦如之。……尝做一长年操舟载杭商入闽,他舟发,其舟故不行,商尤之。乃日:汝欲即到乎,闭目勿动。一夕开目,已到清湖,去杭七百里矣。

清《周宣灵王大庙碑记》如此描述:

水旱疬疫,祷应如响,江以南群焉神之。而衢处浙上游,至杭水道六百余里,浪急涛奔。风潮险恶之时,返危为安,屡显灵迹。国朝雍正三年,囿敕封“运德海潮王”,人祀海潮神祠之命。道光二年,浙抚以新城旱潦,有祷辄应,复奏请加封“显佑”,春秋官祭。他如茅山剿叛,常山御寇,或显示神灵,或隐加庇护。历时由宋而元,而明之久;膺封由将军而候、而王之遵,焜煌志乘。事迹昭然而尤著灵异者,则咸丰八年发逆围衢时,孤军濒陷者再。忽贼中哗言,夜见火光接天,绕郭旗帜书作“周”字,惊而宵遁,城以获完。

周雄灵异的历代演化显示其是一个地方社会的保护神。南宋时,其灵异事迹包括保护地方社会免受水旱疠疫,匪盗侵扰;对地方士绅与民众是有求必应;帮朝廷剿灭地方社会的造反力量。迨至明代,其灵异事迹呈现神秘色彩:死时尸体不沉;并能香三日、臭三日;载杭商入闽倏忽即到等。清代更增加了能够控制潮水;保护衢州免受太平军侵扰;维护地方社会秩序等。

(三)周雄封号的损益

因为周雄的灵异和神迹,地方志记载了历代王权对其的封爵及其致祭规模、时间等。总体来看,周雄神的爵位等级和祭祀等级不断提高:

宋端平二年(1235)封翊应将军

嘉熙元年(1237)加封威助忠烈大将军

淳佑四年(1244)加封翊应候

宝佑二年(1254)敕赐辅德庙额

宝佑五年(1257)赐谥助顺候

咸淳七年(1271)加谥正烈候

咸淳十年(1274)加封广灵候

元大德二年(1298)加封广平候

至元年间(1335-1340),衢路守伯颜忽都屡感神庥,奏闻,晋封护国广平正烈周宣灵王

明承袭元制,加封王爵,谥号宣灵

清雍正三年(1725)封运德海潮王,从祀海神庙

道光三年(1823)加封显佑,春秋官为致祭,定每岁三月初三、九月初十

上述周雄事迹、神迹、封爵的流变充分显示了中国民间信仰中类似周雄这种人格神的演化逻辑,同时也是中国传统文化的造神逻辑。传统文化的造神需要具备三个要件:首先个人品德方面有义行,其次地方社会有灵异,再次就是王权的封爵,三者之间互为因果,相互促进。一般是人格神事迹越复杂,神迹就越显著,爵位就越高;爵位越高,神迹就越多,事迹就更复杂。整个中国的民间信仰诸神都是这一逻辑:

中国民间信仰中诸神的这种演化本质是地方社会和中央王权的互动过程,这种互动既蕴涵了民众信仰与价值合意的符码,也蕴涵了地方社会秩序形成的符码,更蕴涵了中央王权整合地方社会的符码。通过对于中国各地域社会的人格神内藏的信息符码的解读和诠释,我们发现帝国时期中央王权整合地方社会经常透过神的“标准化”①有关正统化的讨论,参见《神的标准化》,韦思谛编:《中国大众宗教》,陈仲丹译,江苏人民出版社2006年版,第57-92页。方式,即把地方社会原来不列入官方祀典的人格神,通过封爵纳入到官方祀典,使其庙宇由淫祠变成正祀。在“标准化”的过程中,中央王权及其意识形态通过各种仪式操演渗透进地方社会,而地方社会也通过“标准化”及渗透王权权力及意识形态的仪式操演,既向王权表达臣服,同时也推动地方社会的价值合意与秩序生成。在“标准化”的过程中,地方民众的信仰、国家权力的操控及正统意识形态的渗透相互作用,共同促进了人格神的出现及淫祠向正祀的转变。

三、民众信仰与意识形态

对于地方社会的民众、官员、士绅和中央王权来说,周雄神的演化具有不同意涵。地方社会的民众会认为一个地方神的爵位越高,神越灵验,民众的共同信仰越容易形成。地方官员与士绅认为地方神的爵位越高,地方与王权的联系就越紧密。对于中央王权来说,爵位越高,王权对于地方社会的控制越有力,主流意识形态渗透地方就越深入。可以说,正是地方社会的民众,官员、士绅与中央王权共同打造了周雄神及中国地方社会大大小小类似于周雄的人格神,只是各方力量打造的目的不同。民众期望神能帮助解决日常生活中的困境,官员和士绅期望神能形成和维持地方社会的秩序,中央王权期望便于控制地方。无论各方目的如何相异,但其结果是地方社会的共同信仰、价值合意、共识和秩序得以形成。

(一)地域共同信仰的形成

随着三方力量的不断操弄,区域社会内部对于周雄神的共同信仰也开始形成,主要表现在信仰内容的丰富、群体的多样、地域的扩展。周雄神的信仰内容变化在前述事迹、神迹和爵位流变过程中已有论证,在此主要考察其信仰群体和地域范围。

首先周雄信仰的群体。每年春夏之交,信仰周雄的地方社会都有大规模的祭祀活动。《衢县志》如此记载其祭祀:

俗以三月四日、四月八日为神诞辰,各坊隅分曹为社会,置行台迎神举祀。每社各有其所立之像,不想混杂。其迎神所驻,辄于通衢张幔植台演剧以乐神。每十余处昼夜相接,至仲夏乃罢。①民国《衢县志》卷四《周宣灵王庙》。

另外民间也有诗描述:农忙时节入城来,歌舞沿街挤不开,三月三连四月八,大周王庙看开台。直到今天,衢州市每年还举办以“孝”为主题的祭祀活动,参加对象包括衢州市文保所官员、艺术家协会及其会员、普通民众、中小学学生等。

2011年的4月6日(农历三月初四)是周宣灵王周雄诞辰824周年,也是衢州市文物保护管理所成立10年。6日上午10点,由市文保所主办,市民俗艺术家协会、柯城区府山街道天皇巷社区协办,在周宣灵王庙举行祭祀活动。衢州学院师生代表、柯城区新华小学学生及广大市民代表参加了当天的祭祀活动。②“祭祀周宣灵王,提倡孝子孝道”,衢州博物馆网站,2011 -4-7,http://www.qzmuseum.com/news_view.asp?news_id=90。

在周雄受封为“潮运之神”之后,浙江境内一直以水为生的九姓渔民群体也开始参与到周雄信仰当中来,成为信仰周雄的另一主要群体:

明清时期,衢江水域有九姓渔户。九姓为陈、钱、许、孙、何、叶、李、袁、林。……九姓浮家泛舟,水上生涯几百年,已自成风俗。又因为他们长期在建德七里垅至开化华埠这段江面上从事捕鱼、撑船和流放木排为生,又被人称为水上三民(即渔民、船民、排民)。其社会地位极其低下。然而九姓渔民每船之上,都供奉周雄之像,是为九姓渔民之保护神。③浙江民俗学会编:《浙江风俗简志》,浙江人民出版社1986年版,第110页。

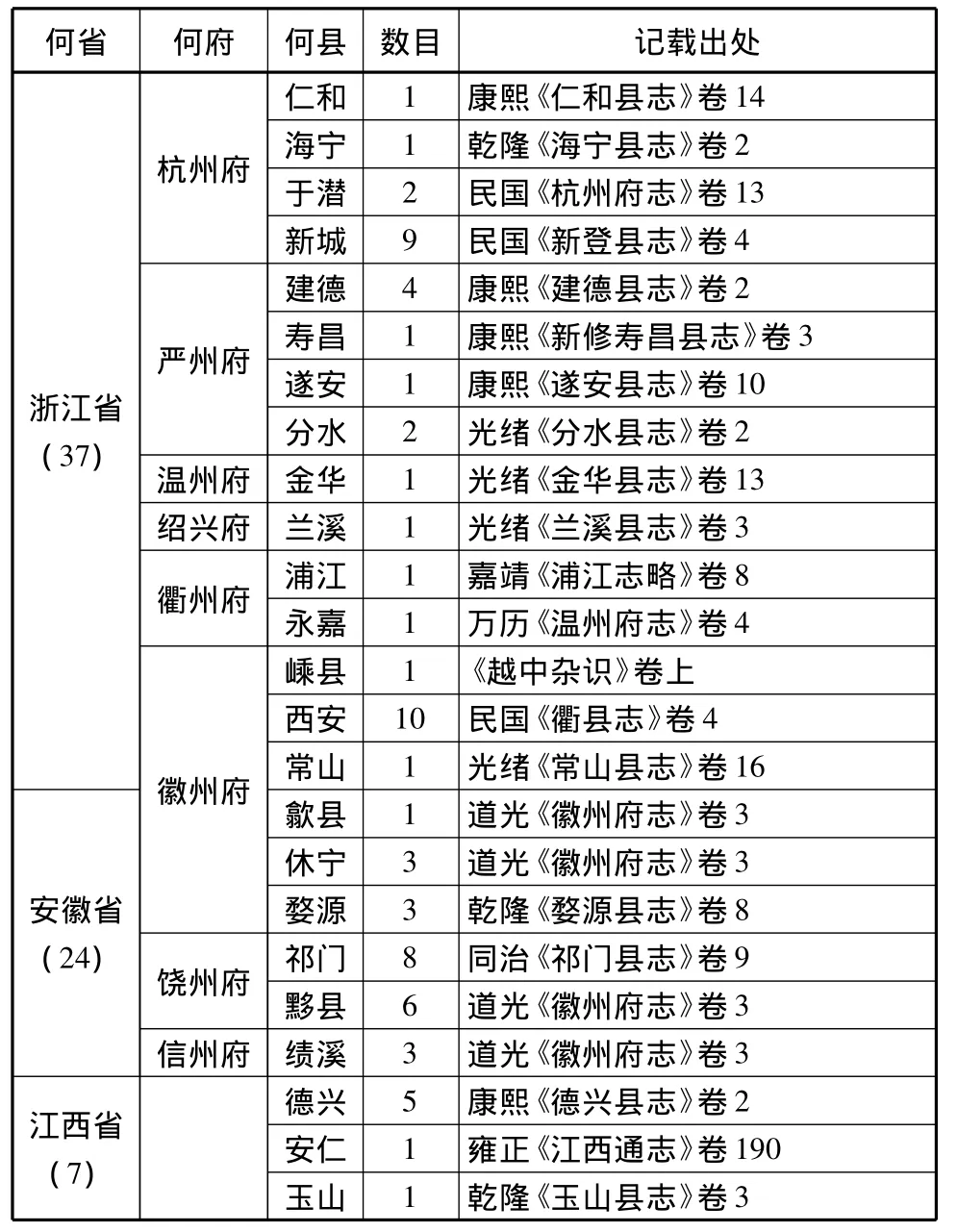

除了信仰人群不断扩大之外,信仰的地域也不断扩大。前述庙中楹联清楚记载了周雄信仰的地域范围,楹联中的“三江”根据当地民众的说法是衢江、新安江、钱塘江。这种说法证明周雄信仰的地域在不断扩展,从浙江直至江西、安徽等省。

表1 明清时期周雄庙分布表(括号内数字为庙总数)

日本和台湾许多学者曾经以祭祀圈与信仰圈概念探讨地方社会的秩序和结群。④最早提出祭祀圈概念的是日本学者冈田谦,台湾学者施振民也有讨论。当然,讨论这一概念最著名的学者当属林美容,其《由祭祀圈看草屯镇的地方组织》(《中央研究院民族学所集刊》,1986年第62期)当为祭祀圈讨论引用率最高的文章。周雄信仰无论从内容、人群、地域等即是一个典型的信仰圈。其形成是地方民众、官员与士绅、王权不断“刻划”的结果。这种“刻划”包括民众不断丰富其事迹、灵异;官员、士绅参与周雄信仰的生成和扩展;王权不断标准化和提升其爵位等级等。

(二)王权、士绅、民众与周雄信仰的扩展

在周雄信仰生成与演化、扩展的过程中,王权、官员与士绅、民众等几种打造周雄信仰的力量其动机和策略各不相同。然而,不管各方有何种动机和策略,客观的结果是地方社会形成了共同的信仰和价值合意,地方社会和中央王权也形成了良性互动,这为地方社会纳入王权秩序奠定了基础。

首先是中央王权祭祀政策深刻影响了周雄信仰的流变。帝制时期的中央王权对于祭祀特别重视,到了明代,更胜前朝。洪武元年,朱元璋要求地方官将各州县需要祭祀的神祇报给朝廷,由礼部进行审查,合格后著之于祀典,由国家相关署衙进行祭祀。洪武二年制订了城隍庙制度,对于忠臣烈士等记载于祀典之外的祠堂和庙宇,如果其有功德于民众,不随便拆毁,洪武三年又颁布《神号改正诏》和《禁淫词制》。这些制度共同规定了国家和官员祭祀的对象、等级、供奉、神的审批程序等。①滨岛敦俊:《明清江南农村社会与民间信仰》,朱海滨译,厦门大学出版社2008年版,第103-109页。

其次是地方社会中官员和士绅的作用。地方士绅在周雄信仰的祭祀等级提升及标准化的过程中是中坚力量,周雄神的每次重要活动都有地方士绅的参与,地方士绅成为影响官员与民众态度的重要中介变量,他们通过各种方式参与周雄设定的修葺、仪式制订、内容阐释,努力促进地方社会共同信仰与共识的达成:

在《忠孝祠记》碑文中,记载着地方士绅参与周雄庙的修葺:

皇明嘉靖四十三岁次□□□□□□□迪功郎叶廷鍷□□□□□□□□□□□□□□□□萧廷圭、金熙、郑麟凤、徐□□、□□□,陈□,吴□□□、同知衔□□徐孔昇、吴廷芳、叶廷鏻、□□□、王□明、胡□□、□□□、衢州府□□□□□、邱玳、郑铭、胡慎、徐瑸、王文敏、左□、胡□、胡□、□□□、□□□□百户周勋、胡□、胡晨、余元禄、左春、王□、徐良□、郑仁、□□□□胡昱、王二宾、左祥、蔡汝宁、祝□、祝□。

碑记中的人名中部分有功名,部分没有功名,但是能够推测这些没有功名的人在地方社会中的身份也不普通,否则他们与有功名的人的身份不相匹配,碑文也不会记载他们的名字。而在清《重修周宣灵王庙碑记》记载的名单中既有普通民众,也有地方士绅:

壬戌有同志十人商诸邑之绅士,咸欣欣乐从。遂鸠工庀材,经营区划。…第自壬戌至戊辰,计时凡七年,计工凡六千,计币凡千金有零,而始告竣。夫以八百载丕基,…爰勒芳名以垂永远/衢州府西安县儒学教谕训导加一级陈本、吴锦章、捐俸二两。原任衢州府经历司经历加一级方惠,捐俸五两。董事吴士本、徐逵、吴宗宏、张学礼、郑林、吴宗居、汪棣、吴朝丞、徐淳、洪允敬、住持僧心绍。

上述名单中,既有县学教谕,也有退任官员,还有庙董事、住持,士绅等,他们齐心协力主持、参与周雄庙的修葺并同时祭祀周雄、编纂周雄神的材料、宣扬周雄事迹和灵异。对于地方士绅来说,通过祭祀周雄、编纂其材料、宣扬周雄信仰既能体现自身在地方的权威和控制,也能获得帝国的封赏。

民众则是周雄信仰扩展的主要推动力量。民众首先以自发崇拜和信仰使得地方官员、士绅承认周雄信仰,接着地方官员和士绅以各种方式推动王权把周雄信仰列入祀典。其后信者益众、地域益扩等都与民众的推动分不开。这一点,通过周雄“孝子”身份的演绎,刻划“孝”于周雄信仰之上,从而使得王权及其官员不敢以淫词借口拆毁周雄庙:

岁戊戌,余既获守是邦,奉天子明命崇正黜邪褊□,诸□宇尽撤之。其弗贷,方议及孝子所群庶民充廷□□□□□□□□也。旱潦疾疫,祷辄应。公必欲彻神秘,匪云民□□逮公,余笑日:焉有刺史为天子命吏,而亦怀疑于木梗土偶,从吾能汝贷后有如□公者,来必难贷汝。既而,检故郡志,得孝子之概,再敷逸典知其祥。因叹日:昔孝已爱其亲,天□以为子;子胥忠其君,天下欲以为臣。古今人以忠□□□于天下者,奚必孝子。彼云长之义勇,睢阳之忠烈,精诚格天,靡祷弗应,天下后世之神,犹孝子也,其曷疑于孝子?爰佸求兑者,庭下历告之日:此宋孝子某也。祀有由,祷有应,孝所基也,曷以神为?虽然吾将为汝等悉□子□□□□□祠必不毁矣。毁之者不孝天下,宁有甘为不孝之徒欤?而故为祠毁耶。若等能以孝子之心为心,日励其所未至,俾若子、若孙,亦永永孝子之□,则□□祠之□□□之门也。尤在所宜祀,佥拜手扬言日:命民矣,录为祠记。

尽管我们无法根据文献资料考究“孝”的意识形态最初由民众还是地方士绅附加到周雄信仰当中,然而二者作为地方社会的一员,在推动地方社会形成共同信仰的过程中,二者都是推动力量。而周雄信仰在附加了“孝”的王权意识形态后,就没被当作淫词捣毁,相反还列入国家祀典,并用之教化民众。衢州官员李遂还希望衢州民众以孝子为榜样,世代传扬“孝”的精神。

周雄信仰附加王权意识形态“孝”的过程,正是其信仰标准化的过程。在这个过程中,王权、士绅、民众三者由上而下和由下而上,以淫祠与正祀的方式不断博弈,最终周雄信仰由淫祠转变为正祀,由无田税供奉转变为有田税供奉的神,由地方神转变为区域神,由无王权意识形态色彩的神变为有王权意识形态色彩的神,不仅用之教化民众而且成为王权在地方社会的隐喻和象征。同时,附加在周雄信仰之上的意识形态促成了地方社会共同信仰和共同伦理道德规范的形成。这种共同信仰与伦理道德规范顺应了民众要求,符合地方官员与士绅的愿望,也契合了帝国的意识形态。对于地方社会来说,周雄信仰既提供给他们一种社会组织方式与结群方式,也提供给他们人生终极价值和目标。这种组织方式与人生目标成为地方社会整合的终极文化根源。

四、民间信仰、价值合意与社会秩序

通过衢州周雄信仰流变及其背后隐含的意义符码的考察与解读,我们可以发现王权帝国时期民间信仰的生成逻辑和中央王权与地方社会整合的逻辑。地方社会的信仰是民众自发信仰、国家权力、意识形态三方力量通过自上而下与自下而上合力打造的结果。这种合力打造塑造了地方社会的民众合意和秩序,同时也把地方纳入到王权体系之中。王权通过神的标准化方式,在地方信仰上刻划王权意识形态的内容,以此形成文化一统和王权秩序。地方社会共同信仰的形成,既是民众某种形式自发的结果,同时也是士绅和中央王权诱致的产物。官员、士绅作为王权代理人,通过各种方式推动地方神升格为正祀神,从而展现地方之于王权的意义,同时也呈现了王权在地方的象征。帝国时期的价值合意与地方秩序就在一种自发与诱致、隐喻与象征、特殊与标准化的过程中实现的。

通过衢州周雄信仰的流变,我们看到中国的民间信仰既涵括信仰事项,也涵括象征/文化,更涵括社会过程。它既是民众形成其宇宙观的过程,也是地域社会群体价值合意的形成过程,更是大、小传统的意义符码、隐喻/象征、信仰内容/仪式过程相互影响,相互渗透,最终标准化的过程。在这个过程中,地方社会逐步形成共同信仰,王权也在地方社会得到有效体现。

德国社会学家马克斯·韦伯曾经讨论过宗教伦理与资本主义发生的因果关系问题,即信仰及其伦理对地方社会、社会组织或个人态度的影响问题。中国民间信仰的文化生成逻辑本质也是一种价值合意的整合模式。中国传统社会中的文化秩序源于共同信仰之上的价值合意,在价值合意基础产生社会共识,进而形成社会公共秩序。这也是历代中国只有表层王朝更替,却无基层社会结构重大变迁的原因。

中国的民间信仰既富于地域性,同时也具有普遍性。富于地域性的原因在于民间信仰涵括地方性知识的符码,这些地方性知识是地方社会民众对于自身生存的主客体认识的结晶。透过民间信仰的传承,地方性知识得以再生产,地方社会的价值合意和秩序也得以形成;具有普遍性特征原因在于不同地域的民间信仰包含着相同的文化逻辑,这种文化逻辑富有象征/文化/社会过程意味,它透过把不同的地域神呈现给不同区域内的社群和民众,形成地方性的价值合意。而不同的地方社群以信仰的方式既塑造自己的社群边界与群体认同,同时也形成了对帝国文化的一统认知。在此,民间信仰起到一种转译功能,它不仅转译了民众的价值观和宇宙观,转译了地方文化的密码,还生成了地方社会的秩序。民间信仰具有的这种转译功能,本质是人类学知识脉络中我群与他群、地方性与普遍性、差异与统一关系中隐含的“异与己”关系的不断相互转化过程。地方社会正是透过民间信仰的自上而下的转化与自下而上的汇聚,形成了地方社会的合意和秩序,也形成了王权对于地方的整合。

中国社会已经发生了重大变迁,价值多元和利益多元的发展格局初步形成。此时的社会整合模式尽管可以有多种选择,比如利益整合和价值合意整合。然而对于利益的认知却是由信仰及其价值决定的,此时的价值合意模式显得更为关键,利益整合模式只是价值合意模式的外显。而价值合意整合本身渗透着自上而下与自下而上的双轨建设意涵。透过周雄信仰与地方社会关系的讨论,我们发现正在进行的现代化建设过于注重自上而下的利益整合模式,忽视自下而上的合意渠道,忽视价值合意及形成价值合意的根基——信仰,这是一种本末倒置的做法。对于地方社会来说,建立在缺失信仰基础上的利益整合及其秩序,只能是一种外力维稳的秩序。一旦外力松懈或消失,这种文化建设就将陷入尴尬与混乱境地。