中微子介绍

2012-11-24董芳芳平加伦

董芳芳 平加伦

(1.南京师范大学物理科学与技术学院,江苏 南京 210046;2.江苏省盐城景山中学,江苏 盐城 224002)

2012年3月8日,以中国为主导的大亚湾中微子实验国际合作组对外宣布,发现新的中微子振荡(θ13),并测量到其振荡几率sin22θ13为0.092.这一重要成果是对物质世界基本规律的一项新的认识,或有助于破解“反物质之谜”.鉴于这一结果将对中微子物理未来的发展起决定性作用,大量中外媒体对此事件进行了报道和评论.中微子是近年来物理研究的一个热点.近20多年来,世界上有6位研究中微子的科学家获得诺贝尔奖.对于普通民众而言,关注更多的是中国科学家是否也能够获得诺贝尔奖,而对中微子的性质和特点了解较少.作为一名物理专业的研究生,希望通过自己的方式,做些有关中微子的科学普及.本文将重点介绍什么是中微子,以及中微子振荡的相关科学知识.

1 神秘的中微子

中微子的发现起源于人们对β衰变的研究.1919年查德威克在研究β衰变时发现:β衰变中发射的电子能量与原子核的质量亏损并不相符,而且,在β衰变中发射的电子并不是具有分立的能量,而是具有“连续的能谱”.β衰变过程中,依据动量守恒和能量守恒,初态原子核和末态原子核的能量都取确定的值,所以电子的能谱应该是分立的.那么β衰变中丢失的能量到哪里去了呢?是什么原因造成它的连续谱的呢?

β衰变中还有另一个情况似乎也很难解释.以原子核147N的衰变为例,这种原子核在衰变前后的角动量量子数都是整数,而放出的电子是自旋量子数为的粒子,结果这个过程前后的总角动量也不相等.似乎角动量也不守恒了!

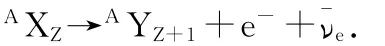

为了解释这一现象,很多科学家做了大胆的尝试,甚至有人提出能量守恒定律在微观过程中不严格成立,但都是以失败告终.1931年泡利设想了一个最自然的办法.他假定β衰变过程中还放出一个难以探测到的中性粒子,自旋为,其质量十分小甚至为0,而且穿透力很强,称为中微子(记为ν).因此,β衰变过程应当写成

其中,下标e表示νe是与电子e相伴的中微子,上加一横线表示反粒子.一方面,两个原子核之间的能量差就要由电子和那个未知的中微子来分配,电子可能拿到获得全部的衰变能,也可能一点都不获得,各种情况都有可能,因此测到的电子能量取连续值.另一方面,两个自旋量子数为的粒子的总角动量是整数,可以满足衰变前后总角动量不变的要求.

泡利的假设简单明了,使不少实验物理学家千方百计地设法去寻找那个神秘的中微子.中微子不带电,只参与弱相互作用,很容易穿透密密的物质层,甚至可以穿透整个地球而不被任何物质吸收,也不会留下任何痕迹,所以中微子极难测量.正因为如此,直接探测中微子的存在就成为一项异常艰难的工作.

1941年,我国著名科学家王淦昌提出一个极富开创性的建议,他想到用K俘获过程的方法来测定中微子.这种过程中,放射性原子核不是放射电子,而是从最靠近核的K层轨道上吸收一个电子,产生如下过程:

这里衰变后只有两个粒子,一个为中微子,一个为反冲核,这是一个二体的过程.由反冲核的能量和动量可以准确地得到中微子的动量和能量,从而确切地证明中微子的存在.根据这个想法,王淦昌建议用74Be来做实验.同年,阿伦(J.S.Allen)做了这个74Be实验,但由于战时实验条件不够理想,没能观察到单能的反冲核73Li.直到1952年,罗德拜克(G.W.Rodeback)和阿伦在大大改进实验条件后,再用3718Ar做K俘获实验时,才第一次观测到了单能量的反冲核3717Cl.同年,戴维斯(R.Davis)做了74Be的K电子俘获实验,并且观测到73Li.他们证明了过程中丢失的动量和能量正好符合中微子的要求,由此计算出的中微子质量确实很小,近于零,同时也证明了放出的中微子只有一个而不是几个.

电子俘获实验间接证实了中微子的存在,更为直接的实验是对已放射出来而脱离了源的中微子进行探测.柯温(C.L.Cowan)和莱茵斯(F.Reines)用了200L水和370加仑液体闪烁体做成探测器,埋在美国一个核反应堆附近很深的地下,来探测核反应堆放射出来的极强的中微子束(实际是反中微子束),经过相当长的时间,才成功地探测到为数不多的中微子.这是实验上首次观测到中微子.将近40年后的1995年,诺贝尔奖颁发给莱茵斯,十分可惜的是另外一位发现者柯温早已去世,失去了获奖的机会.

反中微子¯ν被探测后,人们又试图在试验中探测中微子ν.早在1946年意大利蓬科特尔沃就提出一种方法:由于吸收一个中微子就会变成并且发射一个电子,即.美国人戴维斯等人从1956年开始进行这个实验,直到1968年才取得成功.他把610t四氯乙烯注入一个直径6m,长15m的大筒中,做成一架“中微子望远镜”,并安装在一个很深的矿井中.戴维斯利用这个装置探测到了来自太阳的中微子,并且证明了中微子可以引起的现象,反中微子不能再现等.这个事实说明了确实存在两种不同的中微子:中微子和反中微子.

以上的中微子都是在电子的放射(β衰变)和吸收(K俘获)过程中产生的,这类中微子称为电子中微子νe.1937年,科学家在宇宙射线中发现了质量是电子207倍的粒子.科学家刚开始以为找到了1935年汤川秀树预言的传递核力的粒子,后来被证实,这种粒子与核力无关,它的性质反而与电子很接近,被命名为μ子.是否存在与电子中微子νe不同的而与μ子相关的μ子中微子νμ呢?这个问题需要实验来回答.

1962年,莱德曼(L.M.Lederman)、舒瓦茨(M.Schartz)和斯坦伯格(J.Steinberger)在长岛的布鲁克海文实验室的33GeV加速器上进行的双中微子实验证明了μ子中微子和电子中微子不是同一种粒子.他们用15GeV的高能质子束攻击铍靶产生π介子束,π介子衰变为μ子和μ子中微子,μ子中微子通过15t的火花室后可产生带电的μ子,而不是电子,证明了νμ不同于νe,发现中微子有“味”的属性.他们因为发现第2种中微子——μ子中微子而获得1988年的诺贝尔奖.

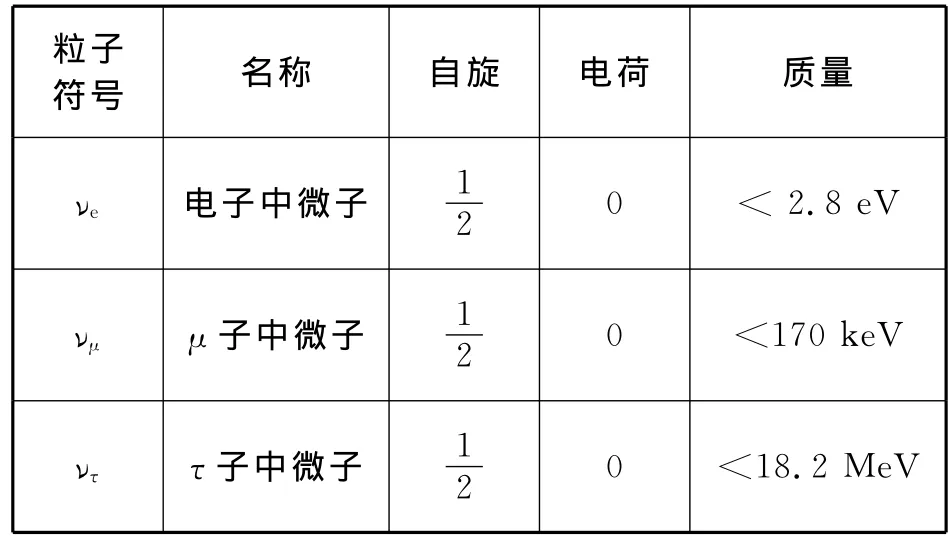

20世纪90年代,美国的斯坦福大学直线加速器中心和欧洲的核子中心通过Z0衰变宽度的测量,证明中微子只有3代,即除了电子中微子、μ子中微子和τ子中微子以及它们的反粒子之外,不会再有新的中微子出现了.而在2000年,费米实验室的Donut实验探测到了第3种中微子,即τ子中微子.3种中微子的性质如表1所示.

表1

粒子物理在上个世纪60年代以来取得的重大进展是建立了粒子物理的标准模型.标准模型是一套描述强力、弱力及电磁力这3种基本力及组成所有物质的基本粒子的理论.标准模型也认为中微子有3代,但是是否有第4代中微子?我们还不得而知.

2 中微子振荡

在粒子物理的标准模型中,人们一直认为中微子是没有质量的,永远以光速飞行,3种中微子之间不会有任何变化.但是上个世纪60年代末,科学家在测量太阳中微子数量时,发现探测到的中微子数量只有预期的1/3.2/3的太阳中微子丢失到哪里去了?一直成为一个谜,令物理学家困惑,这就是著名的“太阳中微子短缺”之谜.为了解释这一现象,有人提出:部分中微子在空间传播时,会从一种类型转变成另外一种类型(然后再变回来),这就是所谓的中微子振荡.如果中微子之间发生振荡,那么就要打破标准模型的束缚,认为中微子有质量,即便质量很小.

倘若我们用1、2、3来标记这些有质量的中微子,不同的θ角代表不同类型中微子之间的混合关系,那么原则上3种中微子之间相互振荡,应该有3种模式,其中两种模式自上个世纪60年代即有迹象,即电子中微子与μ子中微子之间的振荡,用θ12来表示,与“太阳中微子之谜”有关;μ子中微子和τ子中微子之间的振荡,用θ23来表示,产生“大气中微子之谜”.1998年,日本的超级神冈实验正式发现大气中微子振荡,随后太阳中微子振荡也被多个实验证实.2002年的诺贝尔奖授予了第1个测到太阳中微子并发现太阳中微子短缺的美国科学家戴维斯和第1个探测到太阳系以外(超新星SN1987A)的中微子的日本科学家小柴昌俊.中微子振荡的发现间接证明了它们具有微小的质量,不过这个质量非常非常小,目前还没有测出来,它们的飞行速度非常接近光速,到现在也没有测出与光速的差别.

然而,第3种电子中微子和τ子中微子之间的θ13振荡一直未被发现,甚至有理论预言其根本不存在(即振荡几率为0),那么第3种振荡是否存在,成为国际物理学界合作和竞争的焦点.

中国科学院高能物理所的研究人员自2003年起开始进行大亚湾中微子实验的前期研究,并根据大亚湾的地理特点,提出了原创性的实验方案和探测器设计.实验装置建在广东省大亚湾核电站附近的山腹内,其物理目标是通过探测核电站反应堆在发电时的自然产物——中微子,来寻找中微子的第3种振荡θ13,其震荡几率用sin22θ13来表示.为什么选择在大亚湾做实验呢?大亚湾核电基地的优势体现在以下两个方面,一是功率名列世界第二,能提供大量反中微子;二是核电站靠近山,适于建造地下实验大厅,以提供足够的屏蔽.对低能量、低事例率、高精度的中微子实验来说,减少宇宙射线和天然放射性本底是最重要的前提.世界上其他可能用来做此类实验的核电站附近都缺乏足够的岩石覆盖.

由于大亚湾独一无二的地理条件,这一测量方案很快得到国际同行的支持.目前汇集了来自中国大陆、美国、俄罗斯、捷克、中国香港和中国台湾等6个国家和地区的200多名科学家共同参与.国际团队在地下挖了大洞(防止太阳中微子干扰),布置了离核电站远近不同的几个探测器.如果靠近核电站的探测器和较远的探测器结果明显不一,就说明中微子在这段旅程中变身了.

大亚湾实验方案于2006年获批立项,次年10月破土动工,2010年12月完成核电站附近的全部爆破任务,2011年年中逐步完成了探测器的建造与安装,2011年8月开始近点取数,2011年12月24日开始在远近点同时运行.

在2011年12月24日至2012年2月17日的实验中,科研人员使用了其中6个中微子探测器,完成了实验数据的获取、质量检查、刻度、修正和数据分析.这55天收集到的数据中,实验组发现,近探测器共探测到80 376个反中微子,而远探测器只探测到10 416个中微子.经过计算他们得到sin22θ13=0.092,误差为1.7%,而置信度高达5.2个标准差.也就是说,实验明确告诉我们这个参数值不为0,从而首次发现了这种新的中微子振荡模式.

θ13这个基本的物理参数存在与否、数值大小决定着中微子物理学的未来走向.近年来一个新兴的课题就是将宇宙的物质-反物质不对称和中微子振荡联系起来研究,所以这个新的振荡模式的发现,会使我们对物质世界的基本规律有了新的认识.由于这种振荡的振幅比预期大得多,在不远的将来,就有可能探测到中微子振荡中的电荷宇称破坏,进而理解宇宙的形成,同时可以进行下一代实验,搞清不同种类中微子的质量顺序问题.所谓的电荷字称破坏,是物理学设想的机制,它让宇宙中的物质多于反物质,现在科学上缺乏验证的手段,而大亚湾的胜利,有可能开辟一条通向答案的通路.

3 中微子的用途与科学意义

探测中微子是一项基础研究,我们应充分利用在研究中微子物理的过程中发展起来的实验技术和中间成果,使其转化成生产力造福于人类,而中微子本身可能应用于传播信号和地质扫描.

由于中微子不受强相互作用、电磁相互作用影响,所以它能以接近光速直线前进,其发散度非常小.若能应用于通信,则保密性比较强,它不会反射、折射和散射、穿透力极强.它虽然不带电荷,但它能和水原子核中的中子产生核反应.正因为中微子具有诸多特性,人们才设想用中微子作为信息载体的无线通信方式——中微子通信.中微子通信不仅可以冲破电磁波通信不可逾越的水下和地下两大禁区,实现全球无线通信,而且保密性比较好,传递信息快、不受外界干扰,对人体无害等一系列优点,这也是其他通信方式无法比拟的.上世纪70年代以后,科学家对中微子通信产生了极大的兴趣,1978年底,美国进行了人类第一次中微子通讯实验,实验距离为6.4km,获得了较好的通讯效果.1984年,美国海军首次成功地完成了水下核潜艇中微子通讯实验,开创了中微子水下保密通讯的新纪元.人们正在加紧研究,提高探测器的灵敏度,解决各种技术难题,争取早日实现商业使用阶段.

既然中微子具有极强的穿透本领,再加上现有的原子反应堆天天产生出极大量的中微子,我们可以设想,让大量中微子束穿透地球,对地球进行断层扫描,制造出一种中微子CT设备,这样,就可以对地球深部进行勘测,将地层一层一层地扫描,获得地球内部的信息,为地球勘测提供强有力的服务,探测到地下的宝藏.另外,如果中微子CT设备可以探测地球岩浆和地壳板块的动态信息,从而实现火山爆发和地震灾害的预报,这样会造福千秋万代!

目前人们对中微子物理的研究,使其成为粒子物理、天体物理与宇宙学研究中的热点和交叉.人类已经认识了中微子的许多性质及运动、变化规律,但是仍有许多谜团尚未解开.

4 总结

中国本土在粒子物理领域的大发现已经相隔太久.1930年我国著名核物理学家赵忠尧在人类历史上第1次观察到了正反物质的湮没现象.赵忠尧的这些研究成果是正电子发现的前导,正反物质的湮灭现象,为美国发展原子弹提供了坚实的科学基础.本文提到的在1941年,王淦昌建议选用74Be做实验寻找中微子,这篇文章登在美国的《物理学评论》上,可惜当时西南联大没有条件做这个实验.1959年,他在苏联杜布纳联合原子核研究所领导一个研究小组,在世界上首次发现反西格马负超子,将人类对物质微观世界的认识向前推进了一大步.

大亚湾中微子实验是中国本土首次测量到的基本物理学参数,很多报道这样评价:一点也不过分地说,这是中国对基础物理学最大的贡献.事实证明,科学研究的整体水平同一个国家的经济和综合实力相关,大亚湾中微子实验是中国政府投入240名研究人员和巨额资金进行相关研究的实验,它的成功和国家大力支持基础科学研究是分不开的.随着中国的综合实力的提升,相信将会有更多的中国本土的世界级科技成果涌现.

大亚湾的成功也从另外一个意义上鼓励国内更多的青年投入到基础科学的研究当中.

1 陆埮,罗辽复.物质探微:从电子到夸克.北京:科学出版社,2005.

2 郭奕玲,沈慧君.物理学史.北京:清华大学出版社,2005.

3 王贻芳.大亚湾反应堆中微子实验.物理,2007(3).

4 郑志鹏.中微子——一个热门的话题.物理教学探讨,2008(15).

4 http://www.ihep.cas.cn/zt/zt_DYB_N/

5 http://lappweb.in2p3.fr/neutrinos/