SBA-15表面咖啡因分子印迹聚合物的制备及性能研究

2012-11-22吴云戈延茹潘如付文艳闫永胜戚雪勇

吴云,戈延茹,潘如,付文艳,闫永胜,戚雪勇

(江苏大学1.药学院,2.化学化工学院,江苏 镇江212013)

咖啡因具有强心、利尿、解毒作用,在茶叶中约占干重的2% ~5%[1]。目前从茶叶中提取天然咖啡因的主要方法有水提法、醇提法、升华法及其他有机溶媒提取法等[2-3],这些方法的不足是咖啡因得率低,有机试剂消耗量大,成本高,环境污染严重。咖啡因分子印迹聚合物的制备已有报道,但是以介孔分子筛为载体材料制备咖啡因表面分子印迹聚合物尚未有研究。SBA-15是一种硅基介孔材料,具有孔容大、比表面积高、孔道结构有序且可调的显著特征[4],其孔道表面可进行物理吸附或新的化学修饰[5],且有序的孔道和介孔范围的孔径可使传质速度快。本实验以咖啡因为模板,修饰的SBA-15为载体,合成了咖啡因表面分子印迹聚合物,并考察其吸附性能。该聚合物能直接从水溶液中吸附咖啡因,用于茶叶中咖啡因的提取,能排除其他物质的干扰,提取效率高。现报告如下。

1 材料与方法

1.1 试剂与仪器

P123(Aldrich,EO20PO70EO20,Ma=5800);3-氨丙基三乙氧基硅烷(APTES)、二甲基丙烯酸乙二醇酯(EGDMA,上海晶纯实业有限公司);咖啡因(上海试剂二厂);正硅酸乙酯(TEOS)、甲基丙烯酸(MAA)、偶氮二异丁腈(AIBN)、甲醇、乙腈、氯仿、丙酮、盐酸、氢氧化钠、无水乙醇(国药集团化学试剂有限公司),以上所用试剂均为分析纯;实验用水为去离子水。

UV-7504紫外可见分光光度计(上海新茂仪器有限公司);S-4800场发射扫描电子显微镜(日本日立高技术公司);雷磁pH计(上海仪托环保仪器有限公司)。

1.2 实验方法

1.2.1 SBA-15的合成及硅烷化 35℃条件下,在烧杯中加入4 g P123、120 ml盐酸溶液(2 mol/L)和30 ml蒸馏水,搅拌溶解;再加入9 ml TEOS,持续搅拌20 h,100℃陈化24 h,过滤、洗涤并干燥,最后在550 ℃煅烧5 h 得到 SBA-15[6]。

取5 g活化后的SBA-15分散于60 ml甲苯中,加入15%(V/V)的APTES,N2氛围下于110℃反应24 h,洗涤过滤,得到 NH2-SBA-15。

1.2.2 SBA-15表面咖啡因分子印迹聚合物(MIP)的制备 称取1 g NH2-SBA-15于圆底烧瓶中,加入10 ml乙腈,搅拌至分散均匀,再加入0.68 ml MAA,0.002 mol咖啡因,搅拌,然后加入 7.6 ml EGDMA和100 mg AIBN,通N210 min,密封,于60℃搅拌24 h。合成的聚合物反复洗涤,烘干。不含模板分子的非印迹聚合物的制备(NMIP):除不加模板分子外,其余同以上实验条件。

将合成的表面分子印迹聚合物用索式提取法以甲醇作为溶剂,洗脱模板分子后干燥,用扫描电镜进行分析。

1.2.3 咖啡因表面分子印迹聚合物的吸附性能考察

1.2.3.1 pH对吸附容量的影响 配置50 ml 20 mg/L的咖啡因溶液,用0.1 mol/L的氢氧化钠和盐酸溶液调节溶液的pH值在2.0~10.0,再于比色管中分别加入10 mg印迹聚合物,24 h后测定溶液的pH,于276.5 nm处测定光密度并计算吸附容量。吸附容量按下式计算:

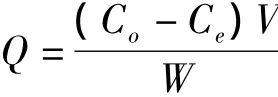

其中,Q为吸附容量(mg/g),C0和Ce分别为起始咖啡因浓度和吸附后溶液中剩余咖啡因的浓度(mg/L),V为溶液体积(ml),W为吸附剂干重(mg)。

1.2.3.2 吸附实验 吸附平衡实验包括饱和吸附容量测定、吸附动力学和吸附等温线的考察。在这些吸附实验中,将10 mg MIP或NMIP加入到10 ml已知浓度的咖啡因溶液中,恒温振荡,在不同的时间间隔,将混合溶液离心15 min,取上清液,用紫外可见分光光度计测定光密度。

1.2.4 表面分子印迹聚合物提取茶叶中的咖啡因参照文献[7]方法,称取10 g茶叶于圆底烧瓶中,加入95%乙醇100 ml,于60℃条件下回流提取3次,每次6 h,合并提取液。回收溶剂得浸膏,用蒸馏水定容至100 ml,取上述溶液1 ml,加入印迹聚合物50 mg,35℃水浴震荡2 h,得饱和吸附咖啡因的印迹聚合物。吸附后的印迹聚合物用25 ml甲醇洗脱后测定光密度。平行3份。

2 结果

2.1 印迹聚合物的扫描电镜分析

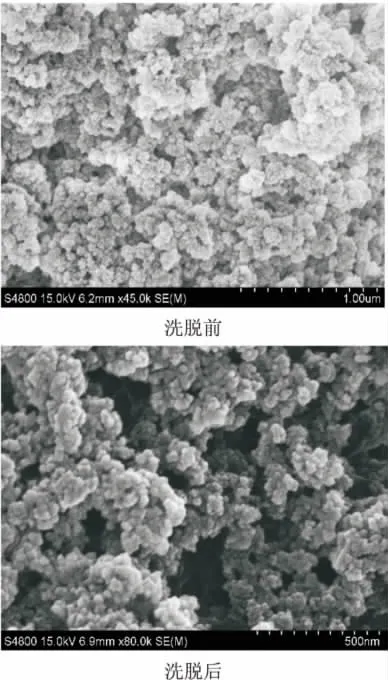

模板分子洗脱前后的印迹聚合物见图1,洗脱后的印迹聚合物表面凹凸不平,模板咖啡因洗脱后,留下了很多印迹空穴。

图1 印迹聚合物洗脱咖啡因前后的扫描电镜图Fig 1 SEM of MIP before and after leaching caffeine

2.2 印迹聚合物的吸附性能

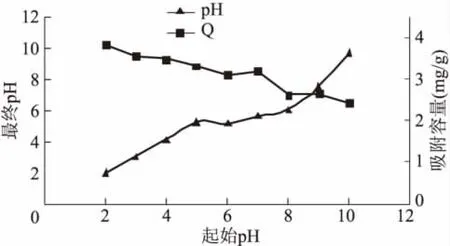

2.2.1 pH对吸附容量的影响 由图2可以看出,咖啡因表面印迹聚合物的等电点(pHZPC)在5.2左右。当pH大于pHZPC时,分子印迹聚合物表面带负电荷;而当pH小于pHZPC时,聚合物表面带正电荷,此时咖啡因的吸附主要是由于吸附剂表面与咖啡因的静电交互作用。另外,由图可知,当pH=7.0时,分子印迹聚合物的吸附容量较大,因此,我们选用pH=7.0的咖啡因溶液作为吸附介质。

图2 pH值对吸附性的影响Fig 2 Effect of pH on adsorption

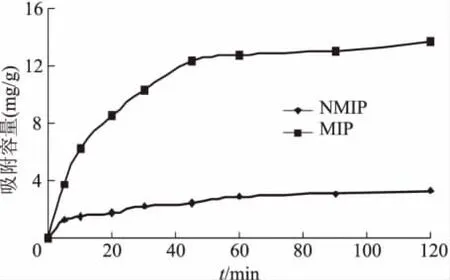

2.2.2 饱和吸附容量测定 取10 mg MIP和NMIP分别加入到10 ml含咖啡因浓度为1 mg/ml的溶液中。MIP和NMIP的吸附容量见图3,分别为13.71和3.30 mg/g,咖啡因表面分子印迹聚合物的饱和吸附量是非印迹聚合物的4倍多。

图3 MIP与NMIP的吸附容量比较Fig 3 Adsorption capacity of MIP and NMIP

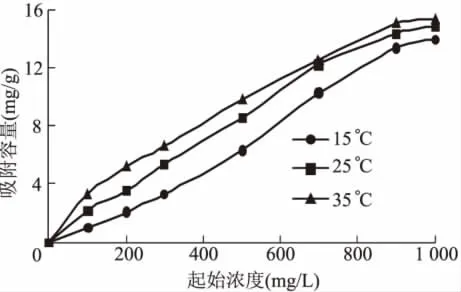

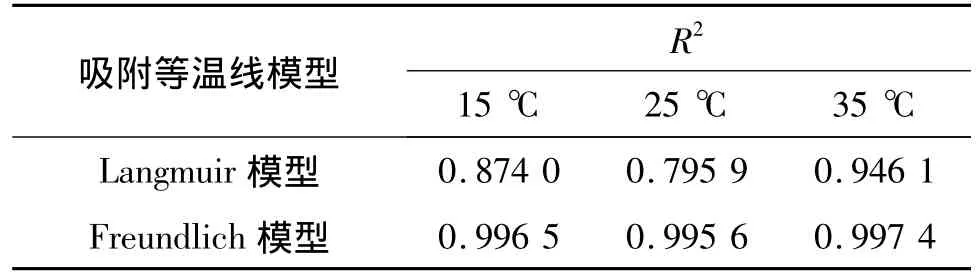

2.2.3 吸附等温线 由图4可以看出,咖啡因的吸附量随着咖啡因浓度的增加而迅速增加,直到咖啡因印迹表面的活性位置被完全占据后,吸附达到平衡。在静态吸附条件下,35℃时印迹聚合物的吸附容量最大,25℃时印迹聚合物的饱和吸附容量与35℃接近,为了操作方便,减少能源消耗,我们以25℃为考察温度。

为了考察印迹聚合物与咖啡因之间的吸附等温线关系,分别用 Langmuir[8]和 Freundlich[9]两种吸附等温线模型对实验数据进行拟合。由表1可以看出,印迹聚合物对咖啡因的吸附符合Freundlich模型,说明印迹聚合物表面的活性结合位点是不均匀分布的,对咖啡因的吸附属于多分子层吸附。

图4 吸附等温线Fig 4 Adsorption isotherms

表1 Langmuir和Freundlich吸附等温方程的相关系数Tab 1 Correlation coefficient for Langmuir equation and Freundlich equation

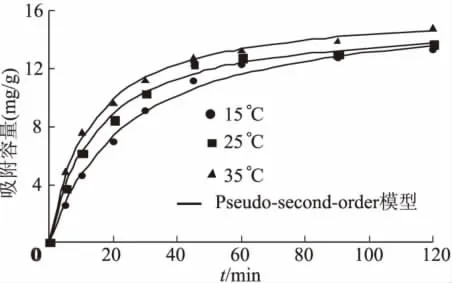

2.2.4 吸附动力学 结果如图5,印迹聚合物对咖啡因的吸附量随着时间而增加,在0~60 min内,咖啡因与印迹位点识别而被吸附,吸附较快。震荡时间超过60 min,由于空穴被不断填充,结合位点数下降,咖啡因-MIP对咖啡因的吸附缓慢,吸附达到平衡。同时,由图可以看出,35℃时,MIP吸附最快,25℃时次之,实验结果与吸附等温线结果一致。

图5 吸附动力学Fig 5 Adsorption kinetics

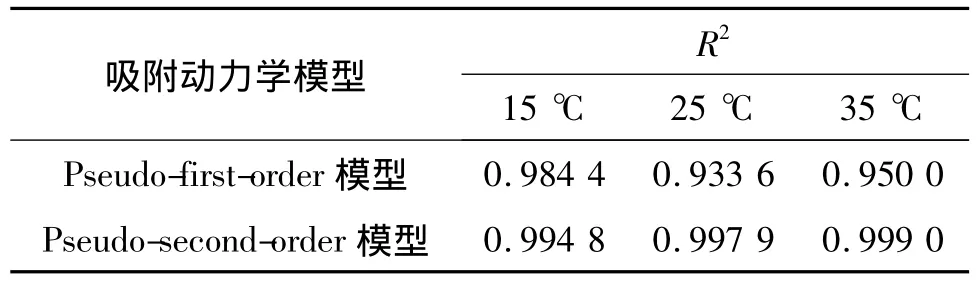

为了分析印迹聚合物对咖啡因分子的吸附动力学,分别用 Pseudo-first-order[10]和 Pseudo-second-order[11]动力学方程对实验数据进行拟合。由表2可以看出,印迹聚合物对咖啡因分子的吸附符合Pseudo-second-order模型,说明以化学吸附为主。

表2 Pseudo-first-order和Pseudo-second-order吸附动力学方程的相关系数Tab 2 Correlation coefficient for Pseudo-first-order equation and Pseudo-second-order equation

2.3 茶叶中咖啡因的提取

咖啡因表面分子印迹聚合物对咖啡因的平均提取容量达13.69 mg/g,RAD=1.572%,说明此方法能用于茶叶粗提液中咖啡因的提取。

3 讨论

天然产物由于含量低、结构复杂且类型多样,提取分离相当困难。高效液相色谱法、硅胶柱色谱法等常规的分离方法溶剂消耗量大、效率低,且容易造成微量的有效成分丢失。本文以SBA-15为载体材料,采用表面分子印迹法合成了咖啡因印迹聚合物,实验证明此聚合物吸附速度快,吸附效率高,能用于茶叶中咖啡因的提取。本实验启示我们把分子印迹技术用于天然产物有效成分的提取分离中,可能会有很好的应用前景。

[1]黄攀豪.茶叶中咖啡因的提取和分析[J].佛山科学技术学院学报:自然科学版,2008,26(2):48-49.

[2]刘俊武,谢培铭,蒋抗美.从茶叶中提取天然咖啡因技术综述[J].云南化工,1998,(4):10-13.

[3]赵卫星,姜红波,冯国栋.茶叶中咖啡因的提取研究进展[J].化学与生物工程,2010,27(9):17-20.

[4]徐丽,冯达施.有序介孔材料在分离科学中的应用[J].分析化学,2004,32(3):374-380

[5]文建湘,倪忠斌,孙竹青,等.硅基介孔材料的制备与应用研究进展[J].化学世界,2006,(9):568-572.

[6]Zhao D,Huo Q,Feng J,et al.Nonionic triblock and star diblock copolymer and oligomeric surfactant syntheses of highly ordered,hydrothermally stable,mesoporous silica structures[J].J Am Chem Soc,1998,120(24):6024-6036.

[7]胡秋辉,姜梅,朱建成.茶叶中咖啡因和茶多酚提取技术研究[J].天然产物研究与开发,1997,9(2):63-66.

[8]Mazzotti M.Equilibrium theory based design of simulated moving bed processes for a generalized Langmuir isotherm[J].J Chromatogr A,2006,1126(1/2):311-322.

[9]Allen SJ,McKay G,Porter JF.Adsorption isotherm models for basic dye adsorption by peat in single and binary component systems[J].J Colloid Interf Sci,2004,280(2):322-333.

[10]Tutem E,Apak R,Unal CF.Adsorptive removal of chlorophenols from water by bituminous shale[J].Water Res,1998,32(8):2315 -2324.

[11]Aksakal O,Ucun H.Equilibrium,kinetic and thermodynamic studies of the biosorption of textile dye(Reactive Red 195)onto Pinus sylvestris L [J].J Hazard Mat,2010,181(1-3):666-672.