门诊皮肤病患者抗组胺药物处方习惯演变研究

2012-11-20彭东洲

彭东洲

(珠海市慢性病防治站,广东 珠海 519000)

变态反应疾病包括接触性皮炎、湿疹、荨麻诊等过敏性皮肤病及瘙痒性皮肤病,皮肤抗变态反应药物中,抗组胺药是使用比例最大的一类药物,近几年来新型抗组胺不断推出,临床医师在抗组胺药使用中,不断出现不合理用药的情况,临床疗效不理想,药物毒副作用增加,应加强对抗组胺药物使用的监控。我站是珠海市皮肤性病专科防治医疗机构,对过敏性皮肤病及瘙痒性皮肤病门诊患者时点调查研究有一定的代表性,能够了解当前临床医师对抗组胺药物使用的情况及其演变规律,包括药物选择的倾向、处方方式、合理性和安全性,对指导临床医师合理用药有极大的帮助。

1 对象与方法

1.1 对象

2006年至2010年度每月7月1至7日处方,本站全部门诊过敏性皮肤病6169例(71.18%)、瘙痒性皮肤病患者2037例(24.82%),按年份将患者分为5组,构成5组患者年龄、性别间差异无统计学意义,将抽查的过敏性肤病、瘙痒性皮肤病门诊处方,分别记录第1和第2代抗组胺药物处方数量、用药剂量、联合用药及合并其他药物的情况,进行分析评价。

1.2 统计学方法

使用EpiData3.1简体中文版建立数据数据库,使用SPSS11.0统计软件包进行统计分析,根据数据 资料特点分别采用χ2检验、方差分析。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 抗组胺药物处方数和平均处方剂量

将5组中常用抗组胺药物处方数和平均处方剂量,按第1代抗组胺受体拮抗剂、第2代抗组胺受体拮抗剂二大类别进行分类比较(表1、表2)。由表1可见,第1代抗组胺药的处方数正在逐年下降,2010年处方数仅占全部处方数的43.25%,第1代抗组胺受体拮抗剂中最常用的药物是赛庚定、氯苯那敏、酮替芬。由表2可见,第2代抗组胺药处方数呈现逐年上升,2010年达到了89.68%,第1代与第2代抗组胺药物在处方使用频率的改变有显著性差异(P<0.05),第2代抗组胺受体拮抗剂中处方数最高的依次是地氯雷他定、左西替利嗪、咪唑斯汀。两表中第1代与第2代抗组胺药物平均处方使用剂量都在说明书推荐使用剂量之间,未发现超剂量使用抗组胺药物的情况。两表5组间抗组胺药物平均处方使用剂量的变化并出现显著性差异。

2.2 抗组胺药物的联合使用

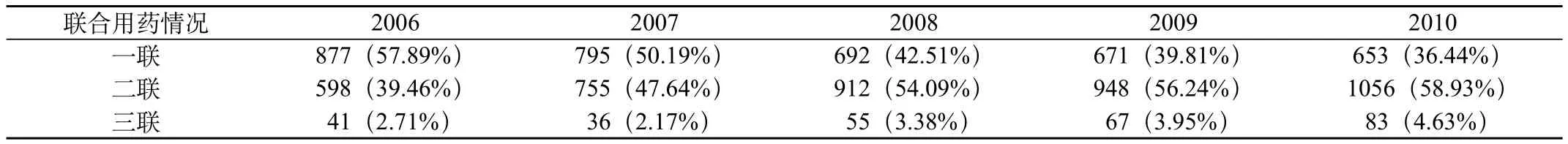

将所有抗组胺药物处方按照单用一种抗组胺药和合并两种以上抗组胺药物的方式进行分类统计(表3)五组中单用使用一种抗组胺药的处方方式逐年减少,合并两种以上抗组胺药的处方总体上呈现出增加的趋势,5组间具有显着性差异。合并3种以上抗组胺药的处方总体上也呈现出增加的趋势,5组间具有显著性差异。

2.3 抗组胺药物合并其他类型药物

将5年间所有抗组胺药物处方中,合并其他类型药物处方的情况进行统计归纳如下(表4)。抗组胺药物处方中与糖皮质激素、免疫调节剂合并使用是最常见的药物合并形式。5组中糖皮质激素药合并处方情况未见显着性差异,但免疫调节剂类药物的合并处方情况整体呈增加之势,5组间有显着性差异。

3 讨 论

抗组胺药物是一类治疗各种过敏状态的药物,皮肤科临床应用十分广泛,对过敏性皮肤病、瘙痒性皮肤病有着治疗效果。目前国内文献资料中常用金额排序、频度和DDDs分析方法对抗组胺药物使用进行分析研究,这些研究主要从药品采购量分析抗组胺药物的使用情况,笔者运用时点调查方法,对五年期间抗组胺药物处方演变规律进行分析研究,能够了解当前临床医师对抗组胺药物使用的情况,包括药物选择的倾向、处方方式、合理性和安全性等信息。在抗组胺药物处方的选择上,本研究显示包括第2代抗组胺药物已经在临床上得到广泛使用,第2代抗组胺药物在2010年中处方使用频率达到85%以上,已成为皮肤科抗组胺类药物中的一线用药。第1代抗组胺药物的处方使用频率逐年下降,日前处方使用频率已下降到45%以下,说明第1代抗组胺药物正在被新一代的抗组胺药物替代,但因第1代抗组胺药物价格低廉、使用安全,在临床应用中,还会存在相当长的一段时间。第1代H1受体拮抗剂可透过血脑屏障,从而导致镇静作用和抗胆碱能作用,而且半衰期短,极大地限制了它们的应用。第2代H1受体拮抗剂与第1代H1受体拮抗剂相比有显著的优越性,最重要的是它们无显著的中枢神经系统(CNS)和抗胆碱能不良反应,而且普遍具有起效迅速,作用持久特点。目前第1代和第2代抗组胺药是根据其H1受体相对毒蕈碱的选择性并结合有无镇静作用来分类的,也有文献资料将抗组胺药物分成三代,例如地氯雷他、依匹斯汀、咪唑斯汀、左西替利嗪等属于第3代抗组胺药物。某些第二代抗组胺药物具有心脏毒副作用,其中特非那丁和阿司米唑已经被临床淘汰。地氯雷他为非镇静性的长效三环类抗组胺药,是氯雷他定的活性代谢物,可通过选择性地拮抗外周H1受体,缓解过敏性鼻炎或慢性特发性荨麻疹的相关症状。口服地氯雷他定的药效约是氯雷他定的10~20倍且因其具有强极性,不易通过血脑屏障,故无中枢神经抑制作用,也无抗胆碱作用[1]。左旋西替利嗪是第2代抗组胺药盐酸左旋西替利嗪是西替利嗪的活性光学异构体,是UCB公司首先于2001年在德国上市的抗过敏药物,它用药量少,不会引起服用外消旋体时出现的镇静、嗜睡、肠胃紊乱等抗胆碱能副作用及心律失常等心血管副作用,而继承了西替利嗪起效快、抗过敏作用强的特性,在体内很少被代谢,药物的相互作用较少,能用于6岁以上儿童,是理想的H1受体拮抗剂,是西替利嗪的替代品。咪唑斯汀与H1受体的亲和力很强,可以抑制肥大细胞释放组胺,但对肾上腺素能受体、多巴胺受体、5-羟色胺受体及胆碱能受体的亲和力很低,是一种强效、高选择性的H1受体拮抗剂,可以抑制 5-脂氧合酶的活性,从而抑制白三烯的产生及炎症细胞包括中性粒细胞和嗜酸性粒细胞的浸润[2-3]。所以,地氯雷他、左西替利嗪、咪唑斯汀在临床使用中一直保持稳固而重要的地位,这也说明了我院医生对抗组胺药物选用的合理性。在抗组胺药物处方剂量方面,所有第1代及

第2代抗组胺药物的平均处方剂量都在说明书推荐的安全范围之内,且5年中并无显着性变化,这说明临床上对抗组胺药物的使用是比较注重安全性的。

表1 第一代抗组胺药及具有抗组胺作用药物处方与平均处方剂量比较(N=处方数)

表2 第代抗组胺药及具有抗组胺作用药物处方与平均处方剂量比较(N=处方数)

表3 抗组胺药物联合使用情况比较

表4 抗组胺药物合并处方其他类型药物种类比较

在抗组胺药物的联合使用方面,单用一种抗组胺药物的处方方式逐年减少,合并使用两种抗组胺药物的情况逐渐增加,临床上常常选择合并使用2种抗组胺药递减疗法治疗过敏性皮肤病,抗组胺药递减方法或联合使用不同类别的抗组胺药治疗慢性荨麻疹早有定论[4]。抗组胺药联合使用时,应注意抗组胺药之间的选择、药物之间的相互作用,例如所选药物应属不同类别,尤其应注意多种第2代抗组胺药为第l代抗组胺药的衍生物;第1代抗组胺药物应避免与同代抗组胺药物联用,增加药物的毒副作用。

抗组胺药物最常见的合并处方药物为糖皮质激素、免疫增加强制剂。值得关注的是糖皮质激素药的合并处方非常普遍,局部外用糖皮质激素制剂仍然是目前治疗异位性皮炎、湿疹、接触性皮炎和药疹的主要药物,又可降低全身使用激素所引起不良反应。为了减少发生不良反应的机会,外用糖皮质激素常采用减量法,一般每天2次,在皮损控制后,则改为每周2次维持量或改用弱效激素[5]。对于全身泛发的严重湿疹,外用药物难以控制或因渗出无法外用激素者,可以考虑全身使用激素药物。免疫增加制剂使用逐年增加,例如卡介菌多糖核酸、白细胞介素等药物在皮肤科适应证中,可用于治疗特应性皮炎、慢性荨麻疹、湿疹、内源性过敏性皮炎辅助治疗[6]。合并其他药物包括还抗微生物制剂、甘草酸二铵、抗白三烯、沙利度胺及中医药等。

综上所述,我站近5年来抗组胺药物处方中,第2代抗组胺药物已经成为门诊中治疗过敏性皮肤病及瘙痒性皮肤病的主要用药,临床医师在抗组胺药物使用剂量、联合用药、合并其他药物方面比较合理和安全的。

[1]McClellan K,Jarvis B.Desloratadine[J].Drugs,2001,61(6):789-796.

[2]杨惠娣,徐彬.过敏性疾病治疗新药—左西替利嗪[J].世界临床药物,2008,29(3):162-165.

[3]梁茂本.几种第二代抗组胺药物的作用特点[J].医学理论与实践,2006,19(12):1478.

[4]赵辨.临床皮肤病学[M].3版.南京:江苏科学技术出版社,2002:140.

[5]田涛.糖皮质激素的合理应用[J].中国临床医生,2008,36(12):897.

[6]顾有守.免疫增强剂在皮肤科的临床应用[J].岭南皮肤性病科杂志,2006,10(13):327-332.