《视听表演北京条约》:表演者权保护体系的进一步完善

2012-11-17左玉茹

文 / 左玉茹

《视听表演北京条约》:表演者权保护体系的进一步完善

文 / 左玉茹

一、表演者权

表演活动是作品传播过程中不可或缺的一环,在促进文学艺术发展方面,表演活动所起到的作用丝毫不亚于创作活动本身,尤其是音乐、戏剧、话剧、影视作品上,表演者对作品的诠释才是最终打动听众/观众的关键,而听众/观众在选择这些作品时,对表演者的依赖度完全不亚于对原作者的依赖度,甚至高于或远高于对原作者的依赖度。“从哲学的观点看,表演者对作品进行的表演与派生作品的作者(如翻译作者和音乐改编者)的演绎行为两者之间几乎没什么差别,正如翻译者以另一种语言尽可能忠实地表达出与原作同样的意思一样,表演者亦是尽可能在音乐上或舞台上真实的揭示作品的精神实质,而且不同表演者对同一作品进行表演所产生的效果有着很大差别。因此,从著作权角度看,表演者付出的机能和劳动应当受到保护。”从这一立场看来,表演者的权益应该受到保护是无可厚非的。但是,社会上也存在一种观点认为,表演者是整个作品传播过程中受益最大的一个群体,在参与表演过程中所获得的利益已经大于其他创作参与者,无需再从著作权的角度对其加以保护,否则只会造成利益的失衡,对其他创作者而言是不公平的。这一观点曾一度阻挠表演者在著作权法下获得保护的进程,但是伴随着现代科技的发展,表演者的表演开始可以被各种媒介固定并传播,观众/听众不再需要亲临现场即可观看/收听表演,现代科技对于作品传播的方便快捷使得表演者难以控制其表演活动的传播,传播者因此财源广进,表演者却因此大受损失,利益逐渐出现失衡。这种情况下,各个国家均认识在著作权法中寻求对表演者权利保护的重要性,表演者权开始真正登上世界知识产权制度的谈判桌。

对表演者进行保护已经获得多数国家的认同,但如何进行保护却出现了巨大的分歧。一种观点认为,表演活动是一种创作活动,每一个表演者在对作品进行演绎的时候,都会发挥自己的能动性,演绎出独特的个性,也正因为如此,观众/听众会依赖表演者选择作品。正是表演者的表演活动的差异性使得一部作品可以具有丰富多样的生命力和号召力,因此,表演活动本身就是原作的一部衍生作品或者演绎作品,而表演者也应该享有与原创作者同样的权利,应该赋予表演者以著作权。英美法系国家坚持这一观点,而大陆法系国家则认为,表演者并未参与创作,表演活动本身不满足作品独创性的要求,无法构成新作品,因此,表演者不能享有与作者相同的权利,只能以邻接权保护表演者权益。

1928年《伯尔尼公约》修订时,有关表演者权保护的问题就被提出。1925年无线电技术国际机构曾要求为广播组织从所有表演者那里获得广播他们表演的授权提出解决方案,后来该机构改变了立场,不再支持表演者从表演中获得公平补偿权。于是1928年的《伯尔尼公约》修订版没有为表演者提供任何权利。

对表演者进行保护已经获得多数国家的认同,但如何进行保护却出现了巨大的分歧。

但对于表演者权保护的争论并没有因此停止,反而愈演愈烈。《罗马公约》谈判阶段,这种分歧依然存在。《罗马公约》最终文本仅仅赋予了表演者三种权利:“甲)未经他们同意,广播和向公众传播他们的表演,但是如该表演本身就是广播演出或出自录音、录像者例外;乙)未经他们同意,录制他们未曾录制过的表演;丙)未经他们同意,复制他们的表演的录音或录像。”

随着全球经济一体化和信息技术的发展,为了制定能够切实保护表演者利益的国际条约,两大法系代表相互妥协,到《世界知识产权组织表演和录音制品公约》(WPPT)谈判时,在音乐表演者问题上,双方达成一致,但音像表演者的保护依旧存在严重分歧。最终,WPPT不得不将与音像表演者有关的规定删除,这也就是为什么1996年通过的WPPT将保护范围限定在“录音制品”,且严格规定“录音制品系指除以电影作品或其他音像作品所含的录制形式之外,对表演的声音或其他声音或声音表现物所进行的录制”。而音像表演的问题就这样被遗留下来,自1996年开始,《视听表演北京条约》的前身《WIPO音像表演条约》即被提上谈判日程,到2012年7月6日《视听表演北京条约》签订,历时16年。

二、《北京条约》的谈判史

对于并未全程参与WPPT、《北京条约》制定过程的人来说,两个条约内容的相似性和签署时间上的巨大差异是最令人费解的,这两个条约签署时间上16年的差异是无法从技术发展的角度寻求解释的。WPPT于1996年签署,当时的电影业已经非常发达,推动一个保护音像表演者权益的国际条约也并非时机不成熟,但对于音像表演者的保护却晚了音乐表演者16年,要理解这个差距,我们还需要回归到条约的谈判史上。

上文已经述及,对音像表演相关问题的探讨早在1928年《伯尔尼公约》修订时就已经开始,《罗马公约》并未赋予表演者过多的权利,这一问题也未展开探讨,到WPPT谈判时,这一问题的分歧才明晰且尖锐起来。

WPPT的保护范围是否应包含音像表演是最富争议性的问题之一。欧共体认为,应该赋予“音像表演”与“音乐表演”同样高水平的保护。欧共体的上述立场受到欧洲其他国家、非洲集团、拉丁美洲及加勒比海地区国家集团的支持。美国赞成维持由《罗马公约》第19条和TRIPs协定第14条第(1)款所规定的国际保护现状,其基本立场是反对将条约涵盖范围延及音像表演,理由是:唱片业和音像业之间存在重大差别,因此应该对这两个行业的有关表演者实行区别对待。从分歧的核心看来,欧共体与美国都试图将条约按照自己域内立法现状来制定,都不希望动摇自己已经建立起来的并运转良好的知识产权保护体系。邻接权的保护本身即来源于大陆法系,欧共体对邻接权体系的应用可谓得心应手,而美国音像业已经发展并已形成较为成熟的商业化模式,美国当然不能允许一个国际条约对自身商业模式起到不利作用。眼见这种分歧无法得到化解,WIPO第一委员会主席准备了两个备选的条约草案,一个是保护表演者仅就音乐表演享有的权利以及保护录音制品制作者的权利的条约,另一个是保护表演者对其任何表演享有的权利以及保护录音制品制作者的权利的条约。尽管后一个备选条约的涵盖范围比前一个备选条约的范围要宽,但他同时规定了保留条款:允许缔约方将音像表演完全排除在保护范围之外。可见,当时WIPO第一委员会对于在音像表演问题上达成一致意见已经不抱希望,第一次外交会议之后即决定将音像表演的问题延后讨论。1996年WIPO外交会议通过了一项决议,决议指出:“注意到技术的进步将带来音像服务的快速发展,增加表演艺术家利用音像服务传播其音像表演的机会;认识到对于这些表演,特别是当其应用于日益与声音和音像表演相关的新数字环境时,给予充分保护的极端重要性;强调有迫切需要就音像表演的充分的国际法律保护制定新的规范;遗憾地看到尽管大多数代表团做了很大的努力,但最终《世界知识产权组织表演和录音制品条约》仍然不能涵盖表演者对其录制在音像录制品中的表演所享有的权利。”因此,“呼吁于1997年第一季度召开世界知识产权组织主管领导机关的一次特别会议,以便决定制定《世界知识产权组织表演和录音制品公约》关于音像表演的议定书的筹备工作的时间表,以期不迟于1998年能通过该议定书。”

世界知识产权组织于2012年6月20日至2012年6月26日在北京召开外交会议,会议最终通过了《视听表演北京条约》。

世界知识产权组织主管领导机关,即WIPO大会和伯尔尼联盟大会,在1997年3月召开了一次特别会议,讨论该决议并决定:关于音像表演决议书的专家委员会应于1997年9月15日和16日召开会议。音像表演委员会于1997年和1998年召开两次会议,此后,该专家委员会被WIPO成立的版权及相关权常设委员会(SCCR)取代,有关音像表演条约的制定也成为SCCR的主要工作内容。“国民待遇”条款、“广播权和向公众传播权”条款和“权利转让”条款是争议最为激烈的三个条款,SCCR每次会议都围绕这三个条款进行讨论。到2000年WIPO外交会议时,委员会已经就19个实质性条款达成一致意见,但“权利转让”条款的谈判始终毫无进展。谈判一直在一种胶着状态中进行。事实上,各个代表团都已经清楚,在这个利益胶着点上,若要达成合意,只能通过利益集团的互相让步,无论哪一方过度坚持立场,谈判都只能停留在毫无进展的状态。自2000年开始,WIPO的外交会议一直搁置音像表演条约的谈判工作,直到2011年“关于保护音像表演的外交会议筹备委员会”在日内瓦召开会议,才最终对“权利转让”条款达成一致意见。筹备委员会拟定了《世界知识产权组织音像表演条约》(草案),其中包括20条实质性条款,成员国已就此达成了合意。

世界知识产权组织于2012年6月20日至2012年6月26日在北京召开外交会议,156个成员国,6个政府间国际组织,45个非政府间国际组织700 名代表出席会议,其中包括13名各国部长级官员。会议最终通过了《视听表演北京条约》。

三、《北京条约》重要条款解读

《北京条约》序言明确,“以尽可能有效和一致的方式发展和维护保护表演者对其视听表演的权利的愿望,承认信息与通信技术的发展和交汇对视听表演的制作与使用的深刻影响”。基于这样的考虑,《北京条约》设置了20条实质性条款,包括:该条约与其他公约和条约的关系、定义、保护的受益人、国民待遇、精神权利、表演者对其尚未录制的表演的经济权利、复制权、发行权、出租权、提供已录制表演的权利、广播和向公众传播的权利、权利的转让、限制和例外、保护器、关于技术措施的义务、关于权利管理信息的义务、手续、保留和通知、条约适用的实现,以及关于权利行使的条款。

(一)定义

与WPPT对表演者的定义相比,《北京条约》增加了一个议定声明,“各方达成共识,表演者的定义涵盖凡对表演过程中创作的或首次录制的文学或艺术作品进行表演的人”。有关表演者的定义来源于《罗马公约》,在当时外交会议的报告中有这样的记载,“表演者”不应该包含不做艺术性工作的配角演员(群众角色和其他哑角)。而《北京条约》增加这一议定声明,其目的是将所有参与表演的人都归入表演者的行列,不再区分主要演员和配角演员。

给定“视听录制品”的定义,是《北京条约》的基础。所谓“视听录制品”系指活动图像的体现物,不论是否伴有声音或声音表现物,从中通过某种装置可感觉、复制或传播该活动图像。WPPT中,“录音制品”系指除以电影作品或其他音像作品所含的录制形式之外,对表演的声音或其他声音或声音表现物所进行的录制,这并不表明对录音制品的权利因将录音制品包含在电影作品或其他音像作品中而受到任何影响。由此,“录音制品”与“视听录制品”结合起来,即覆盖了所有对表演的录制产物。

(二)赋予表演者的权利

1.精神权利

“不依赖于表演者的经济权利,甚至在这些权利转让之后,表演者仍应对于其现场表演或以视听录制品录制的表演有权:要求承认其系表演的表演者,除非因使用表演的方式二决定可忽略不提其系表演者;以及反对任何对齐表演进行的有损其声誉的歪曲、篡改或其他修改,但同时应对视听录制品的特点予以适当考虑。”这一规定较WPPT基本无异,《北京条约》未能在精神权利条款上作出突破。

2.财产权利

《北京条约》赋予表演者对于其表演授权享有专有权:“1)广播和向公众传播其尚未录制的表演,除非该表演本身已属广播表演;和2)录制其尚未录制的表演。”另外,表演者对于一视听录制品录制的表演享有复制权、发行权、出租权。在这几项权利的条款设置上,《北京条约》与WPPT基本保持一致,并没有特别大的突破。在出租权的设置上,依旧允许各缔约方作出保留。

(三)权利的转让

《北京条约》第12条规定:“缔约方可以在其国内法中规定,表演者一旦同意将其表演录制于音像录制品中,本条约第7条至第11条所规定的授权专有权应归该音像录制品的制作者所有,或应由其行使,或应向其转让,但表演者与音像录制品制作者之间按国内法的规定订立任何相反合同者除外。缔约方可以要求,对于依照其国内法的规定制作的视听录制品,此种同意或合同应采用书面形式,并应由合同当事人双方或由经其正式授权的代表签字。不依赖于上述专有权转让规定,国内法或者具有个人性质、集体性质或其他性质的协议可以规定,表演者有权按照本条约的规定,包括第10条和第11条的规定,因表演的任何使用而获得使用费或合理报酬。”正如上文所述,权利转让条款一直是《北京条约》谈判的沼泽地带。权利转让条款首先是由美国代表团推行的,主要目的是解决表演者与视听录制品制作者之间的授权问题,保障授权路径的通畅,最为关键的原因是,美国希望通过这一条的推行,使得其产业利益在其他缔约国国内也得以保护。但欧共体始终站在美国的对立面,反对这一条款的制定。

在谈判过程中,美国最先提出权利转让条款提案,提案一直遭到欧共体的强烈抵制,与此同时,拉丁美洲等不发达国家也提交一份相关提案,在强烈反对美国提案的同时,欧共体表示对拉丁美洲等国家提案的赞同。两种意见相持不下,日本、加拿大等代表团最初持保留态度,后来为能够顺利达成条约,总结各方观点,提出一折衷妥协的方案,但仍不能达成一致。

1.美国提案

1996年外交会议就这一问题各方未能达成意见。1998年,美国再次向音像表演委员会提交类似提案:“一旦表演者同意将其表演录制在音像作品上,将视为他/她已经把本条约授予音像作品的所有专有权转让给该作品制作者及其权利继承人。上述规定不适用于表演者根据缔约方的法律所享有的任何获得报酬权,上述规定也没有对缔约方施加任何此种获得报酬权的义务。”美国代表团认为,此种推定转让制度可以确保音像制品制作者在全球范围内稳定地从事利用其作品的商业经营。美国代表团强调指出,如果不能确保音像作品制作者缔结的合同在全世界范围内得到尊重,则其将很难做生意。印度代表团支持美国代表团的提案。

权利转让条款一直是《北京条约》谈判的沼泽地带。

2.拉丁美洲和加勒比海地区提案

拉丁美洲和加勒比海地区国家集团建议,在权利转让这一问题上,“音像表演者”应享有类似《伯尔尼公约》对“音像作者”规定的待遇,而不是WPPT对“声音表演者”所规定的待遇;此外,在对音像表演这作出规定时,还应当考虑音像产业的实际情况,而不是唱片产业的实际情况。该集团建议作出如下规定:“在表演者授权将其表演并入音像制品的情况下,缔约各方应比照适用《伯尔尼公约》第14条之二第(2)款的规定。”伯尔尼公约第14条之二第(2)款规定,“在其法律承认参加电影作品制作的作者应属于版权所有者的本联盟成员国内,这些作者,如果应允参加此项工作,除非有相反或特别的规定,不能反对对电影作品的复制、发行、公开表演、演奏、向公众有线传播、广播、或其他任何形式的向公众传播、配置字母和配音。”阿根廷代表团指出,拉丁美洲和加勒比海地区国家集团之所以提交上述提案,“是为了使表演者不至享受比作者更高的待遇”。“考虑到在制作音像作品时,将牵涉大规模的投资并动用很多人力”,中国代表团对拉丁美洲和加勒比海地区国家集团的上述提案表示支持。中国代表团还指出,《伯尔尼公约》第14条之二第(2)款为制作者规定的是合法化的推定,而不是转让的推定。澳大利亚代表团也认为,“伯尔尼公约》专门规定第14条之二第(2)款,表明电影产业的特殊情况。

欧共体代表团仍坚持其原先的立场,即在权利转让这一问题上,不应作出任何规定,一边赋予国内立法者充分的自由裁量权。不过欧共体代表团声称,他对拉丁美洲和加勒比海地区国家集团提交的提案很感兴趣。

3.日本提案

日本将两个提案进行综合,考虑各方立场,提出一个妥协折衷方案:“表演者如果应允参加将其表演制作成音像制品的工作,除非有相反或特别的规定,不得反对对其已经录制在音像制品中的表演进行复制、发行、出租和提供。尽管有第4条第(1)款的规定,任何缔约方均可在其国内法中规定,对于作为该缔约方国民的表演者,不适用第(1)款的规定。此类缔约方应以书面声明通知WIPO总干事,总干事应将此声明立即转达本议定书的所有其他成员。”日本的提案是对《伯尔尼公约》第14条之二第(2)款(b)想规定的“合法化推定”以及《罗马公约》第19条的综合;不过,在实质上,该提案与前者更接近。

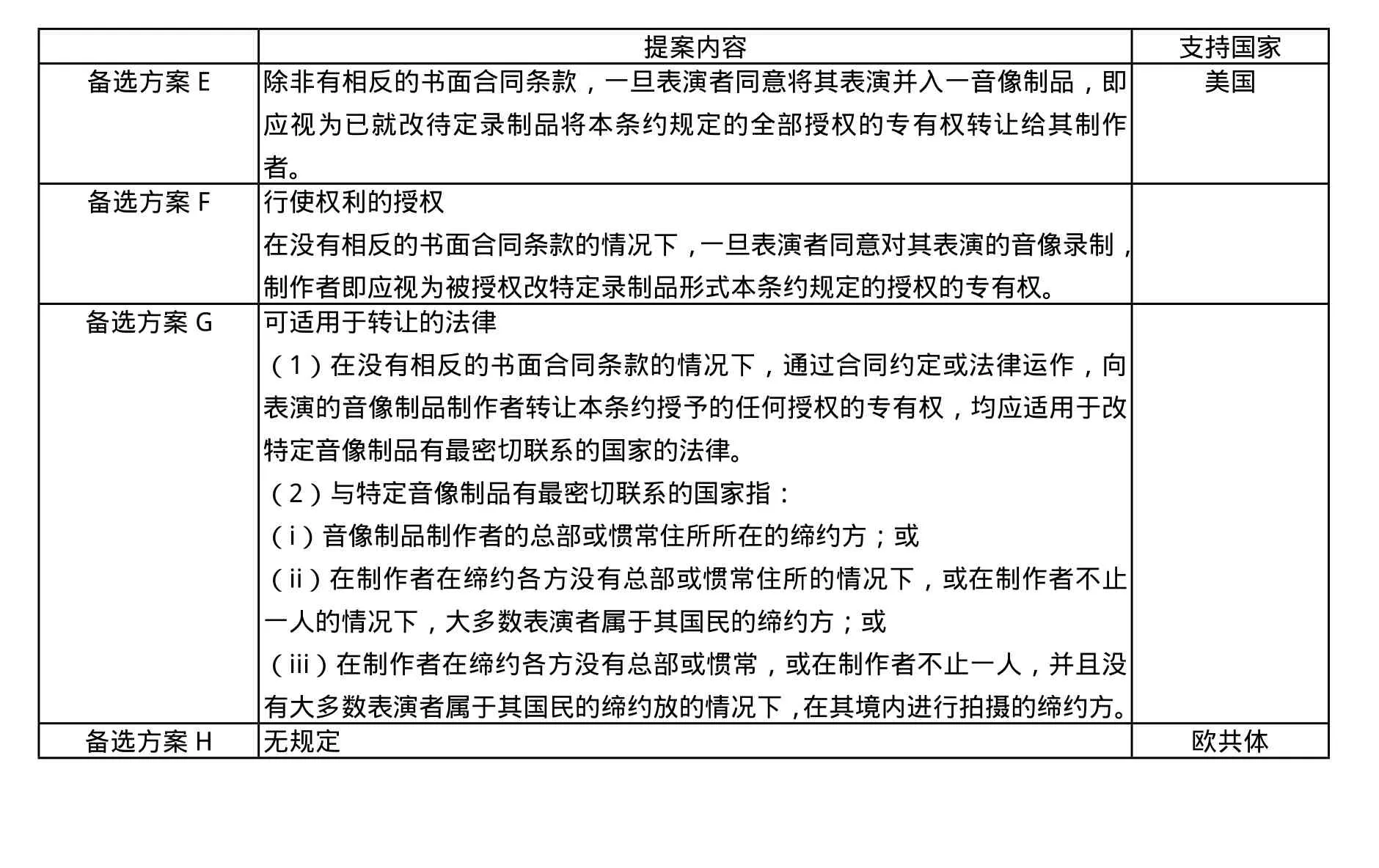

基本上,上述三种提案即包含了SCCR所有相关提案的大致类型,在2000年WIPO外交会议上,共有四种备选方案(如下表所示)被提出来进行讨论,显然美国和欧共体的备选方案均没有希望获得通过,备选方案F和备选方案G尚有希望获得通过。备选方案F是一种授权推定条款,沿袭《伯尔尼公约》第14条之二第(2)款(b)项的“合法化推定”,但比“合法化推定”给予表演者的权利更大、限制更小。备选方案G是根据国际私法原则而制定,目的是给予各缔约方足够的灵活度进行国内立法,并建立不同法律制度之间相互过渡的桥梁。

提案内容 支持国家备选方案E 除非有相反的书面合同条款,一旦表演者同意将其表演并入一音像制品,即应视为已就改待定录制品将本条约规定的全部授权的专有权转让给其制作者。美国备选方案F 行使权利的授权在没有相反的书面合同条款的情况下,一旦表演者同意对其表演的音像录制,制作者即应视为被授权改特定录制品形式本条约规定的授权的专有权。备选方案G 可适用于转让的法律(1)在没有相反的书面合同条款的情况下,通过合同约定或法律运作,向表演的音像制品制作者转让本条约授予的任何授权的专有权,均应适用于改特定音像制品有最密切联系的国家的法律。(2)与特定音像制品有最密切联系的国家指:(i)音像制品制作者的总部或惯常住所所在的缔约方;或(ii)在制作者在缔约各方没有总部或惯常住所的情况下,或在制作者不止一人的情况下,大多数表演者属于其国民的缔约方;或(iii)在制作者在缔约各方没有总部或惯常,或在制作者不止一人,并且没有大多数表演者属于其国民的缔约放的情况下,在其境内进行拍摄的缔约方。备选方案H 无规定欧共体

在2000年外交会议上,这些方案均未获得通过,但从这些方案我们大致能够看清各代表团的利益胶着点,十几年的胶着似乎都已经让各个代表团习惯了,每次谈判之前的表态和每次谈判之后的无果都成为一种习惯,以至于十几年过去了,技术已经更新换代,新问题已经一茬接一茬了,这一规定还没获得一致意见,最终这一条款也只能以授权条款的方式来解决,这样一来,欧共体成为这场谈判最大的赢家,一个谈了16年的条款最终成为一条“示范法”。

四、《北京条约》对我国著作权法修订的影响

目前我国著作权法正在修订,《北京条约》的签订对我国著作权法的影响十分显著。《北京条约》签订后,我国版权局于7月6日公布了《著作权法》修改草案第二稿,表演者一节受到了《北京条约》的影响,增加了第36条:“制片者聘用表演者摄制视听作品,应当签订书面合同并支付报酬。视听作品中的表演者根据第33条第(五)项和第(六)项规定的权利由制片者享有,但主要表演者享有署名权。主要表演者有权就他人使用该视听作品获得合理报酬。”这一条即来源于《北京条约》中的权利转让条款,权利转让条款授权缔约方以合法化推定、推定授权以及推定转让等方式将表演者所享有的复制权、发行权和出租权许可给视听录制品制作者。

《北京条约》推荐了三种规定方式,我国采用的是第一种方式,当然,草案第二稿中有关表演者权行使的限定与《北京条约》的权利转让条款又不完全相同,其最大的区别就是,草案第二稿未规定逆转,而《北京条约》则强调,表演者与视听录制品制作者之间按国内法的规定鼎立任何相反合同者除外。由于《北京条约》的权利转让条款为授权条款,我国著作权法修改草案中的规定并不违反《北京条约》规定的义务,这一规定也贯彻了我国代表团在《北京条约》谈判中的立场。