交流与融汇:元代藏传佛教对畏兀儿影响述略

2012-11-14王红梅

王红梅

(西华师范大学历史文化学院 四川南充637009)

元代是畏兀儿佛教发展兴盛的时期,也是深受藏传佛教影响的时期。自八思巴被奉为帝师,藏传佛教作为国教,一直受到元朝历代皇帝的尊崇。[1]蒙古统治者花费巨资,修建大量皇家寺院,积极举行各种佛事活动,在全国各地设置各级僧官,促使藏传佛教在全国各地迅速发展。此时,畏兀儿佛教也汲取了藏传佛教之影响,用回鹘文翻译了大量藏文佛经,以藏密艺术风格装饰石窟壁画。近代在敦煌、吐鲁番等地出土了大量属于元代的回鹘文印本、抄本及千余枚回鹘文木活字,还发现了刻有六字真言的藏密石窟,这些均表明元代畏兀儿佛教呈现出浓厚的藏密色彩。

目前学界就藏传佛教与畏兀儿的关系已作过一些研究,取得了显著成就。张羽新依据汉文史籍,梳理了元代畏兀儿喇嘛僧,并探讨了喇嘛教的流行。[2]牛汝极梳理了回鹘文文献,甄别出16种译自藏传佛教的佛典,[3]杨富学从佛典文献、语言文字等方面,探讨了吐蕃与回鹘文化的双方交流。[4]近年来甘肃、新疆回鹘文文献的出土及佛教遗址的考古发掘也揭示了藏传佛教曾深入这些地区。本文在前贤研究的基础上,利用文献资料与考古调查的成果,从宗教典籍、语言文字、密宗真言等方面,探讨元代畏兀儿佛教所受到藏传佛教的影响,并分析畏兀儿佛教的特点。

一、回鹘文献中的藏密经典

元初,由于西北蒙古藩王的叛乱及亦都护的内迁,大批畏兀儿人陆续迁居河西、中原地区,来到内地从事佛教活动,接受了当时上层社会盛行的藏传佛教。元朝尊藏传佛教为国教,极力扶持佛教的发展,抑制其他宗教的发展。许多畏兀儿贵族及知识份子顺应潮流,皈依喇嘛教,精通汉文、蒙古、藏文等多种语言文字,将深奥的藏密佛典翻译成回鹘文。有元一代高昌地区尚未受到伊斯兰教的武力征服,佛教保持继续发展的趋势,并融合了藏密的因素。内地盛行的佛典在吐鲁番地区几乎都可找到回鹘文译本,而元朝备受尊崇的藏传佛典也同样发现有回鹘文译本。

自14世纪末,随着伊斯兰教的武力征服,畏兀儿佛教日益走向衰微,回鹘文字逐渐被废弃,被阿拉伯文字取而代之。[5]伊斯兰教的长期“圣战”使西域地区数量众多的回鹘文及其它文字的佛经文献遭到毁灭性打击和大规模破坏。近年来,敦煌、吐鲁番等地的考古发掘使部分回鹘文献得以重见天日,然而目前所知回鹘文文献只是伊斯兰教传入后劫后余孤的很小很小一部分,可见佛教当年在高昌回鹘王国繁荣的盛况。[6]

据已刊布的回鹘文文献,回鹘文佛经译自藏本的数量不少,约有十六种之多,其中藏密文献占有较大的比例。[7]元代吐蕃高僧的著作及一些重要的密教部佛典在敦煌吐鲁番等地都发现有回鹘文译本。萨迦班智达的《甚深道上师瑜伽》、噶玛拔希的《观世音本尊修法》、八思巴的《吉祥胜乐轮曼陀罗》及《身轮因明经》、《吉祥轮律仪》、《文殊所说最胜名义经》、《金刚手菩萨赞》、《佛说胜军王问经》、《文殊师利成就法》等佛典先后被译入回鹘文,并以精美的雕版印刷刻印发行。

元朝盛行一时的藏密佛典大多被译入回鹘文,藏传佛教中所尊崇的神佛也在畏兀儿佛教中留下了鲜明的烙印。大白伞盖佛母是藏密中极受尊奉的女神,具有大威力,能以佛之净德覆盖一切,深受蒙古帝王喜爱。至元七年(1271年)忽必烈采纳帝师八思巴之言,“于大明殿御座上置白伞盖一,顶用素段,泥金书梵字于其上,谓镇伏邪魔获安国刹”。[8]此后每年正月十五日在大都城举行盛大的迎白伞盖游皇城活动,二月十五日在大明殿举办启建白伞盖佛事活动,6月中旬在上京迎白伞盖。[9]在吐鲁番出土了一大批回鹘文《佛说大白伞盖总持陀罗尼经》残卷,这正是元朝尊崇大白伞盖佛母的产物。据李盖提考证,回鹘文本《佛说大白伞盖总持陀罗尼经》应译自藏本,而不是译自汉本。[10]回鹘文残卷多达50多个编号,属于元代之作,分藏于德国、俄国、日本等国,除了少数为手抄本,其他大部分为精美的印刷本。回鹘文印本中采用大写汉文数字来标注页码,表明这些佛典应刻印于中原地区,而后被携带至吐鲁番地区。

《文殊所说最胜名义经》是藏传佛教最为流行的佛典之一。回鹘文《文殊所说最胜名义经》译自藏文,至少有3种不同的译本。[11]回鹘文本残卷在吐鲁番发现有近46个编号,其中40余件印本藏于德国吐鲁番文献中心,6件写本藏于俄国圣彼得堡东方学研究。这些回鹘文残卷大多为精致的折叠式印本,用大写的汉字表明页码。据回鹘文题记,迦鲁纳答思于1302年在大都白塔寺将该经翻译成缩译本。[12]在敦煌出土的回鹘文书简(P.4521)中畏兀儿佛教徒特意提到要将安藏翻译的《文殊所说最胜名义经》,及《大般若波罗蜜多心经》等一起赠送给友人。[13]森安孝夫认为《文殊所说最胜名义经》是由安藏译成回鹘文的,[14]但从吐鲁番出土的文献来看,《文殊所说最胜名义经》在元代应有不同的回鹘文译本。河西、西域地区的畏兀儿人都重视修习该佛典,因而留下了许多文献残卷。

还有一些藏密咒法文献也由藏本译入回鹘文,如《佛顶尊胜陀罗尼经》、《佛说大白伞盖总持陀罗尼经》、《大乘大悲南无圣观音陀罗尼聚颂经》、《秘密集会怛特罗》等佛典。这些佛典都发现有回鹘文译本,且大多为刻印本,足以表明藏传密教对畏兀儿佛教影响深入。《佛顶尊胜陀罗尼经》也是元朝较受重视的藏密佛典,其回鹘文本译自藏本,在吐鲁番出土了8件回鹘文印本残卷,现藏德国柏林。然而,回鹘文经卷中却用汉文数字标注页码,还夹写着婆罗米文。仅有个别的密宗文献依据梵本,译入回鹘文。回鹘文《佛说决定毗尼经》据其题记,是由畏兀儿国师必兰纳识里据梵本译入回鹘文的。此外,回鹘文《无量寿宗要经》、《十方平安经》属于元代之作,也译自藏文。

观音菩萨作为救世的菩萨,为四大菩萨之首,备受世人的尊奉。藏传佛教中也有一些关于观音信仰的佛典,也陆续被译入回鹘文,如《大乘大悲南无圣观音陀罗尼聚颂经》、《观世音本尊修法》、《圣救度佛母二十一种礼赞经》等。《圣救度佛母二十一种礼赞经》是礼赞观音菩萨之化身救度佛母的密藏经典,由元代畏兀儿学者安藏译自藏本。安藏先将该佛典译成汉文,随后又译入回鹘文。[15]其回鹘文残卷在吐鲁番等地出土多件刻本,现藏柏林,其中有2件残片(编号为U3883、U4235)首部有藏文。还有一件刻本残卷保存于北京,系折叠册子式,经卷分为三栏,第一栏所绘救度佛母图像具有西藏佛像之特征,第二栏为2行梵文及3行藏文,最下方为回鹘文,在经卷的第九页赫然出现了汉文“王五”,似为汉族刻工之名字。[16]这是中原雕版印刷技术与藏密艺术融合在一起的完美杰作,也是畏兀儿人吸收外族文明的产物。在一些木刻本中多用汉字表示页码,这说明汉族工匠参与了印刷工作,或表明回鹘文刻本可能就是在中原地区刻印的。

元代回鹘文佛典中既有手抄本,亦有印刷本;大多出土于敦煌、吐鲁番等地。从文献保存状况来看,吐鲁番出土的文献遭到历史上人为的破坏,大多为残篇断简的印本;敦煌出土的文献中有一些保存较完整、篇幅较长的写卷,如《吉祥轮律仪》,而且在莫高窟北区第464窟(伯希和编号181窟)出土的回鹘文文献数量非常多,瑞典、日本、法国的一些回鹘文藏品就出自第464窟[17]。

元代回鹘文印本精致美观,运用了当时先进的印刷技术,采纳中原地区“折叠式”、“册子式”的装帧式样,用大写汉字标注页码。有些印本中刻有汉族工匠的名字,甚至在题跋中记录了印刷地点,诸如大都、沙洲等。近代在莫高窟北区第464窟及其附近先后挖掘出土了1152枚回鹘文木活字。[18]这些木活字大小、形制、质地、构成完全一致,活字的表面尚存墨迹,足以证明元代敦煌北区曾是回鹘文佛经印刷的重要场所。[19]这些有力地证实了有些回鹘文印本是在中原或河西地区印刷的,而后被携带至吐鲁番地区。此外,本世纪初在吐鲁番等地发现了大量用回鹘文刻印的佛经、佛像,以及精美的印版和印刷工具。[20]这些反映了高昌畏兀儿人掌握了中原地区先进的印刷技术,积极接受中原文明的熏陶。[21]因此,元代高昌地区的畏兀儿人与内地保持着密切的联系,同样深受藏传密宗的影响。

回鹘文佛典中译自藏本的文献仅有十六种,大多属于密教部,元代存世的回鹘文残卷在数量上占有相当大的分量,这与蒙古统治者尊藏传佛教为国教、封萨迦高僧为帝师有着密不可分的关系。

二、畏兀儿使用八思巴字

蒙古族早期以游牧为生,素无文字,刻木为契。蒙元初期,元廷以回鹘文为基础的蒙古畏兀儿字为官方行文之一。忽必烈即位后,尊藏传佛教为国教,但蒙古人使用的文字却是回鹘文,为适应藏传佛教的发展,忽必烈特诏萨迦派首领八思巴重新创造一套蒙古新字。

1269年(至元六年)八思巴以藏文字母为基础,创造了一套方形竖写文字,即八思巴蒙古字。在创制蒙古新文字时,八思巴得到了畏兀儿学者文书奴的支持与帮助。苏天爵在《滋溪文稿》中记载:

“至元六年,乃命国师肇造新字,颁布天下。京师建国子学以教胄子,外则州郡并置校官,以教民之俊秀者,又置提举学校官以总之。初以制敕符印改用新字,于是国家言语文字盛行于时,而国师之功固不细矣。是当时,左右国师以成其功者,公之考文书奴其一也。”[22]

由于藏语中不存在ü、ö这两个元音,故这两个字母的创制当得力于畏兀儿学者文书奴的协助。忽必烈多次下诏要求在公文中使用八思巴字,以替代原来通行的回鹘式蒙古文。

八思巴文是一套拼音文字,初有41个字母,其中辅音字母34个,元音字母5个,介音字母2个,后又有增加,从左至右竖写。八思巴文是古代的“国际音标”和“世界语”,既能拼写蒙古语,还可拼写回鹘语、汉语、藏语、梵语等。[23]有元一代,八思巴文的通行有很大的局限性,主要用于书写公文诏旨、宗教典籍,或刻印于印章、牌符、钱钞、碑刻中,并随着元朝的覆灭而消亡。

八思巴因创制蒙古新字有功,受封为“帝师”,备受尊崇,门徒甚众。他的弟子中有蒙古帝后、勋贵,也有各族虔诚的佛教徒。八思巴一生收徒很多,曾为四千余人授戒剃度,为425人担任过授戒的堪布,其中不乏精通藏语的畏兀儿佛教徒。畏兀儿善于学习语言,往往兼通蒙古、汉文、藏文、梵文等多种语言文字,包括八思巴文在内。在吐蕃高僧备受尊崇的元廷中,语言优势又可为其仕途晋升铺平道路。仅以阿鲁浑萨理为例,他受命跟随帝师八思巴学习藏密及藏语,1264年八思巴奉命返回西藏时,阿鲁浑萨理跟随他同行,游历了西藏地区,返回京城后,又由八思巴推荐给忽必烈。阿鲁浑萨理通晓畏兀儿、蒙、汉、藏多种语言,颇受帝师及皇帝的器重,官至中书省平章政事、集贤学士、太史院事等官。

八思巴文作为官方文字,在全国各地进行推广使用,畏兀儿人亦掌握了这种复杂的文字。这从吐鲁番出土的文献资料中可以找到一些实物证据。在吐鲁番地区出土的回鹘语八思巴字实物资料既有印章、亦有纸质文献。[24]据日本学者松井太(D.Matsui)研究,察合台时期发行的15件回鹘文官方文书(多属十四世纪中叶)上就印有回鹘语八思巴字的印章。[25]

在德国柏林吐鲁番文献中心收藏有两件八思巴字文献,近期德国学者茨默研究确认,编号D3的文献系回鹘语八思巴字,为2件刻本残片,存文字10行,但破损严重,仅有个别单词可辩读。[26]另一件编号为D4的文献,系回鹘文-八思巴文双语文献,存4行八思巴字。[27]在吐鲁番还出土了一件回鹘文-八思巴文双语文献,但破损严重,难以辨读。[28]

随着藏传佛教在畏兀儿人中的传播,回鹘语也在一定程度上受到了藏语的影响。一些西藏密宗经典翻译成回鹘文时,许多佛教密宗术语也随之进入回鹘语。以《吉祥胜乐轮曼陀罗》为例,文献中出现了一些藏密词汇,如abišik“灌顶”,adišdi“t加持”,mudu“r手印”,poštik“增益法”,manta“l曼陀罗”,šantik“息灾”,abiaruk“降伏法”等。[29]在该文献中,常用藏语数字“1”来代替回鹘语数字 bir。如 1 yüüz-lüg“一面”,1 linhua“一朵莲花”,1 tözlü“g一种”,1 kšanta“一刹那”等都属这种情况。回鹘文文献中吐蕃高僧的名字也是借自藏语,如saskaua pantit baxšï“萨迦班智达上师”来自藏语Sa-skya(-pa)Pandita。还有一些回鹘语词汇借自藏语,如∨cäk“句号、点”一词,显然就借自藏语。[30]再如回鹘文lam“a喇嘛”借自藏语“Lam”,torma“献祭品”来自藏文“gtor-ma”。当然,回鹘语中来自藏语的借词还有很多,在此就不一一枚举。

三、六字真言在畏兀儿中的流行

六字真言,又称六字大明咒,即唵嘛呢叭咪吽,是藏传佛教中极为流行、最受尊崇的咒语。藏传佛教将六字真言视为佛教秘密莲花部之根本真言。六字真言源于梵文om mani padme hūm,意为“祈求宝珠于莲上”,汉文音译为“唵嘛呢叭咪吽”,或写作“唵麻尼把密吽”、“唵嘛呢八密吽”,而回鹘文写作oom mani badmi qung,藏文写作 om ma ni pad me hūm,都是梵文的音译。[31]

六字真言是观世音菩萨的大悲心咒,是一切智慧、福德的根本,蕴藏着宇宙中洪大的智慧与无上的慈悲。每个字都具有奥妙无穷的内涵,唵系梵文om之音译,表示“佛部心”,念此字时,要求自己的身、口、意与佛融为一体,才能获得成就;嘛,为梵文mani之音译,意为“摩尼宝珠”、“如意宝”,表示“宝部心”;叭咪,对应梵文padme,意为“莲花”,表示“莲花部心”,比喻法性如莲花一样纯洁无瑕;而吽,即梵文hūm,表示“金刚部心”,祈愿成就的意思,意为必须依赖佛的力量,才能得到“正觉”,成就一切,普渡众生,最后达到成佛的愿望。[32]

在藏族史籍《西藏王统记(Gyalrab Salwai Melong)》中称赞:“此六字咒,摄诸佛密意为其体性,摄八万四千法门为其心髓,摄五部如来及诸秘密主心咒之每一字为其总持陀罗尼。此咒是一切福善功德之本源,一切利乐悉地之基础。即此便是上界生及大解脱道也。”[33]可见,在藏传佛教中六字真言被视为神圣的咒语,具有强大的佛法威力,是获得佛法智慧与福德的根本。藏传佛教主张佛教徒要往复吟诵,循环反复,才能积累功德,获得解脱,最终功成圆满。

六字真言作为喇嘛教徒常年唱诵之咒语,大约在8~9世纪即已在吐蕃中出现,到了元代,随着藏传佛教备受推崇,也开始逐步流行全国广泛传播。回鹘文六字真言始见于元代石窟遗迹中。受到藏传佛教之影响,六字真言在河西及内地较为流行,发现了多种文字合璧的六字真言,其中包括回鹘文。但是在西域的石窟遗迹中似乎尚未发现回鹘文六字真言。

元代的河南浚县大伾山存留了为数众多的六字真言题刻中,除汉、梵、八思巴文外,就有回鹘文六字真言。这一发现确证了六字真言在畏兀儿中的流行。[34]在河西地区受到藏传佛教的影响,六字真言流行广泛,再加上河西地区民族众多,各族佛教徒以本民族文字书写六字真言,来表达其虔诚的信仰。莫高窟北区的洞窟中存有多处回鹘文六字真言,尤其在畏兀儿窟第464窟较为丰富。

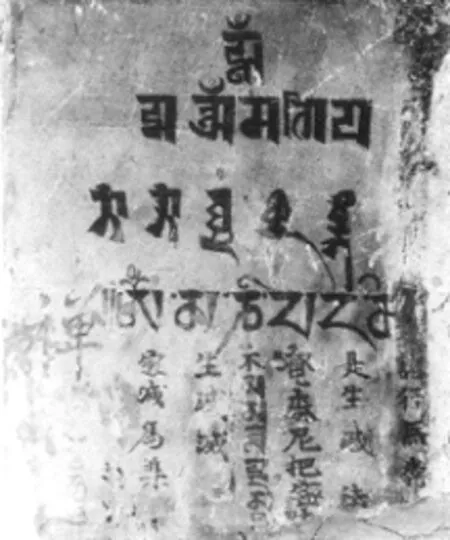

第464窟(伯希和编号181窟、张大千编号308窟)重修于元代,出土了千余枚回鹘文木活字[35]、数百余件回鹘文写本及印本残卷[36],还存有多种文字合璧的六字真言。该窟主室南壁通往东南侧室的甬道口有一处六字真言,依次用梵文、藏文、回鹘文、汉文“唵麻尼把密吽”四种文字书写,其中回鹘文为了与梵文、藏文保持一致,也由原来的竖写改为竖写横排,从左向右写作“oom mani bad mi qung”(图一)。在主室北壁的甬道口也有一处六字真言,上面横写着梵文、回鹘文、藏文六字真言,下面竖写着八思巴、汉文“唵麻尼把密吽”六字真言,在下方真言的两侧分别用汉文竖写着“诸行无常、是生灭法”与“生灭灭己、寂灭为乐”四行无常偈,[37]在真言左侧还写有汉文“禅”字,而回鹘文也是竖写横排,但文字的排列却有所变化,从左向右写作“mi mani oom bad qung”,将oom放在中间,顺序有些混乱(图二)。

藏于敦煌研究院的《莫高窟六字真言碣》是最典型的多体文字真言碣石。此碣石由镇守沙州的西宁王速来蛮刻立于元至正八年(1348年),保存较完好,高约75厘米,宽55厘米。碣石上方横书“莫高窟”三字,中央阴刻四臂观音菩萨坐像,观音菩萨双手合十,左手持花,右手捻佛珠,头冠上有结跏趺坐像一身,此像非汉式风格的观音像,而是属于藏传密教四臂观音之风格。[38][39]在观音像的上方及左、右两侧分别刻有六种文字的真言,上方横书梵文、藏文六字真言,左侧竖刻回鹘文、八思巴文真言,右侧竖刻西夏文、汉文“唵嘛呢八密吽”真言,在六字真言的左右两侧及莲座下方有诸多题字,[40]其中回鹘文六字真言竖写为四个字“oom mani badmi qung”,刻写工整精美。

此外,在敦煌莫高窟第465窟右上角无编号的龛内,以及464窟南侧不远处的B126窟前室,也发现有四、五种文字合璧题写的六字真言。甘肃永昌县北25里御山圣容寺对面山崖的刻石也发现了用同样六种文字合璧题刻的六字真言。[41]这一独特文化现象在河西豳王家族统治区十分流行,反映了西宁王速来蛮积极倡导藏传佛教、推行宽容的民族政策,也体现了敦煌地区畏兀儿、藏、蒙古、汉、党项等各族佛教徒友好相处、共同弘扬佛法的盛况。

四、元代畏兀儿佛教的特点

综上所述,藏传佛教对畏兀儿的影响是显而易见的。藏传佛教虽然传入畏兀儿人中的时间较短,不如汉传佛教那样渗透入畏兀儿民心,却依然显示出强大的影响力。元代藏传佛教不仅盛行于元代入居内地的畏兀儿上层,还传入河西以及西域地区,与汉传佛教相互交融,对畏兀儿的文献典籍、语言文字、佛经文学产生了一定的影响。在藏传佛教的影响之下,元代畏兀儿具有了一些独特的特征。

第一,鲜明的时代性。藏传佛教是在蒙古统治者的扶持之下获得迅速发展,萨迦派高僧被尊奉为帝师,上行下效,崇信藏传佛教俨然成为一种社会风尚。畏兀儿人佛学素养较高,率先归附蒙古,在元朝享有较高的政治地位。[42]他们受到蒙古统治者的器重,且与吐蕃高僧交往甚为密切,最先将藏密佛典译成回鹘文或蒙古文,并刻印发行。

第二,浓厚的密教性。藏传佛教与汉传佛教最显著的区别在于其深奥的藏密佛典与独特的修持方法。畏兀儿人所译佛典大多来自萨迦派、噶举派高僧所著佛典以及当时所盛行的藏密佛典,而且河西地区的石窟中频繁出现了藏传佛教中的六字真言。

第三,多元的包容性。畏兀儿人历史上一直受到多种宗教文化的熏陶,对佛教中不同教派都能兼容并蓄。有元一代,许多畏兀儿人既信奉汉传佛教,也接受藏传佛教的熏陶。如安藏翻译的佛典既有来自汉传佛教的《华严经》,也有藏密佛典《文殊所说最胜名义经》。

图一:第464窟主室南壁题记

图二:第464窟主室北壁偈语

图一 第464窟主室南壁题记

图二 第464窟主室北壁偈语

[1]陈高华,张帆等.元代文化史[M].广州:广东教育出版社,2009:387.

[2]张羽新.元代的维吾尔族喇嘛僧[J].中国藏学,1996(2):50~59.

[3]牛汝极.回鹘藏传佛教文献[J].中国藏学,2002(2):103~118.

[4]杨富学.回鹘文献与回鹘文化[M].北京:民族出版社,2003:418~430.

[5]耿世民.新疆文史论集[M].北京:中央民族大学出版社,2001:9~10.

[6]耿世民.德国柏林科学院吐鲁番学研究中心[J].西域研究,2003(2):116.

[7]牛汝极.回鹘藏传佛教文献[J].中国藏学,2002(2):103~118.

[8][9](明)宋濂.元史·祭祀志[M].北京:中华书局,1976,卷77:1926,1926~1927.

[10]L.LIgeti,Le sacrifice offert aux ancestres dans I'Histoire secrète,AOH 27.2,145~161.

[11]牛汝极.回鹘佛教文献-佛典总论及巴黎所藏敦煌回鹘文佛教文献[M].乌鲁木齐:新疆大学出版社,2000:135.

[12]P.Zieme,Buddhistische Stabreimdichtungen der Uiguren,BTTⅩⅢ,Belin:Akademie Verlag,1985:178~179.

[13][14](日)森安孝夫,杨富学,黄建华译.敦煌出土元代回鹘文佛教徒书简[J].敦煌研究,1991(2):37~48,45.

[15]王红梅.元代畏兀儿翻译家安藏考[J].敦煌学辑刊,2008(4):79.

[16]耿世民.回鹘文《圣救度佛母二十一种礼赞经》残卷研究[J].民族语文,1990(3):26~32.

[17]刘永增.回鹘文写本与莫高窟第二藏经洞[J].敦煌研究,1988(4):40~44.

[18]彭金章,王建军.敦煌莫高窟北区石窟(第二卷)[M].北京:文物出版社,2004:350.

[19][35]彭金章,王建军.敦煌莫高窟北区洞窟所出多种民族文字文献和回鹘文木活字综述[J].敦煌研究,2000(2):154~159,158.

[20]Chhaya Bhattacharya:Art of Central Asia,Agam Prakashan,Delhi 1977,pp.112~114.

[21]史金波,雅森·吾守尔.中国活字印刷术的发明和早期传播[M].北京:社会科学文献出版社,2000:87.

[22](元)苏天爵.元故奉议大夫国子司业赠翰林直学士追封范阳郡侯卫吾公神道碑铭[A].滋溪文稿:卷一五[C].北京:中华书局,1997:237~238.

[23]古文义.八思巴及八思巴文[J].青海民族学院学报(社会科学版),2000(1):39~41.

[24][26]牛汝极,照那斯图.元代畏兀儿人使用八思巴字述论[J].西北民族研究,2002(3):142,143~144.

[25]松井太.ウイグル文クトルグ印文书[J].内陆ァジァ言语の研究,ⅩⅢ,大阪,1998:1~62.

[27][28]牛汝极.维吾尔古文字与古文献导论[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,1997,图版:15上,15下.

[29]王红梅.元代高昌回鹘语概略-《转轮王曼陀罗》残卷语言分析[J].民族语文,2001(4):61.

[30]G.Kara-P.Zieme,Fragmente tantrischer Werke in uigurischer Übersetzung(BTT Ⅶ),Berlin 1976,p.78.

[31][37][41]杨富学.河西多体文字六字真言私臆[J].中国藏学,2012(3):89,91,91~92.

[32任继愈主编.宗教词典[M].上海:上海辞书出版社,1981:223.

[33]索南坚赞著,刘立千译.西藏王统记[M].北京:民族出版社,2000:20.

[34]杨富学.浚县大伾山六字真言题刻研究[A].李四龙,周学农主编.哲学、宗教与人文[C].北京:商务印书馆,2004:627~637.

[36][日]森安孝夫著,杨汉璋译,陈世良校.敦煌出土蒙元时代的回鹘文书[J].敦煌研究,1990(3):57~64.

[38]敖特根.《莫高窟六字真言碣》研究[J].敦煌研究,2005(6):80~81.

[39]阎文儒.元代速来蛮刻石碑释文[J].敦煌研究,1982(1):34~42.

[40]李永宁.敦煌莫高窟碑文录及有关问题(二)[J].敦煌研究,1982(2):108~116.

[42]王红梅.元代蒙古王室与畏兀儿亦都护家族联姻考[J].兰州学刊,2009(6):7.