定海黄氏故居及其家族成员名号考略

2012-11-13黄雅玲

黄雅玲

(浙江海洋学院人文学院,浙江 舟山 316000)

黄式三(1789-1862)、黄以周(1828-1899)父子是我国晚清著名的国学大师,《清儒学案·儆居学案》曰:“儆居(黄式三号)博综群经,尤长‘三礼’。……东南称经师者,必曰黄氏盛矣。”章太炎《黄先生(指黄以周)传》:“其说经陈事,象物闳肃,超出钱大昕、阮元诸儒上远甚。”梁启超《清代学术概论》:“晚清则有黄以周的《礼书通故》,最博瞻精审,盖清代礼学之后劲矣。”黄氏父子是定海黄氏家族的骄傲,他们终生致力于经学研究,坚持学兼汉宋,实事求是,莫作调人,培养弟子千余人,皆成为各界精英。黄氏家族乃晚清唯一的能影响全国的海岛学术家族。本文通过对定海黄氏故居的考证及对黄氏家族成员的名、字、号等的研究,希望能重建定海黄氏故居或新建定海黄氏纪念馆。人名及书斋名往往联系着历史、社会和文化,人名及书斋名的形式和结构背后往往反映人的道德观、价值观、文化心理、美学观念等等,且有时代烙印、生活经历烙印、社会阶层和身份烙印。渗透着传统文化气息和鲜明时代特色的定海黄氏,展示着“簪缨望族”、“诗礼名家”的文化分量,透过黄氏家族名、字、号这个小小窗口,可一窥近代学术家族的大师风范。

一、关于定海黄氏故居

当前,很多地方都在通过挖掘故居文化内涵,提升城市文化品位。宁波文物遗产保护网认为:位于北仑区柴桥街道前郑村前郑231、239号的三代经师堂就是我国清代晚期重要的经学家黄式三、黄以周、黄家岱的故居。实际上真正的黄氏故居在定海,紫微墩头村是式三出生并生活了52年的故乡,其经学代表作《论语后案》二十卷、《尚书启蒙》五卷就是在墩头村居住时所著,1840年为避英军,式三才携家迁居宁波柴桥。

黄以周《先考明经公言行略》具体讲述黄氏家族的迁移情况:“祖籍浙江宁波鄞县之姜山。黄氏系出唐太傅开国子,宋追封江夏侯讳晟忠济公之后。至明中叶济宗公讳俊迁居定海之紫微庄。”黄式三1789年9月20日出生于紫微庄墩头村,现门牌号为“百岁2区13号”,属定海黄氏第十一世(以墩头始祖黄俊为一世)。紫微庄以紫微尖山得名。据光绪《定海厅志》记载:“紫微尖山,县西北十五里,一名宋家尖山,盘纡幽秀,古名紫皮。宋时属富都乡茹侯村。宋建炎三年(1129),宋高宗赵构避金兵入海,曾泊此登岸,故更名紫微。”清道光二十一年(1841)置紫微庄(今紫微与石礁合并后更名为双桥镇)。黄式三把1856年亲自修订的族谱就命名为《翁州紫微庄墩头黄氏谱》。

黄氏父子以学术闻名全国,而人们对黄氏家族及其家境不甚了解。黄式三年五十二时作《求是室记》①曰:

余之家塾旧题求是室,所藏之书用求是室藏书印。丙申后(即1836年),复题晚儆居之颜,而求是室之旧颜不废焉。

黄式三提到的“求是室”“晚儆居”实为黄氏定海故居。时年流逝,故居今有无完好保存?如因历史原因被毁,其后人能否回忆起故居的原貌?带着这些问题,笔者多次实地寻访,考察故居变迁情况。

黄氏故居背靠紫微墩头山,居墩头山的东南面,虽经过历史变迁,风雨洗刷,特别是在文革期间,遭受到毁灭性的破坏,已是草木瓦砾,甚为荒凉,但故居遗址依稀还在,目前二黄故居还剩最后矮小而破败的两间平房。

据黄氏后人回忆及笔者实地考证,黄氏故居基本框架勾勒如下:

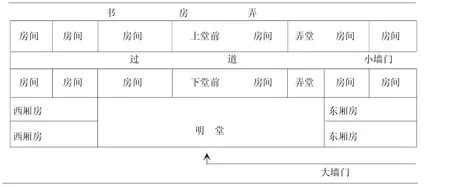

主体建筑坐北朝南,总体显长方形框架,南北长33米,东西长51米,占地约483平方米。房后是当时著名的“书房弄”,因黄氏家族前后几代皆办私塾而得名。分前后两进平房,每进有七间,包括一个堂前、一个弄堂,后一进中间是“上堂前”,前一进中间是“下堂前”。后一进的西侧是式三胞弟式颖的用屋,类似工具间。用屋西侧是一口水井,至今人们还在取用。前一进的东西两侧各有两间厢房,平面呈三合院式,古朴大方。朝东有两个大小墙门,后墙门小,居两进房屋之间,上写“紫气东来”。前墙门大且气派,居东厢房前,砖石砌成,墙头立面有直线和曲线框定的各种图案。门楣上悬挂着用行书写就的白底黑字“儒林第”匾额,两旁题有鎏金的阳雕楹联,上联“簪缨望族”,下联“诗礼名家”。屋脊两头是高跷的喜鹊尾巴。石板地面,树有旗杆,旁有下马石。据说凡从此门前经过,骑马者下马,行路者驻足,皆行叩拜礼。

1836年,黄式三48岁时,与兄弟分箸,以上堂前和下堂前为界,式三与胞弟式颖各分一半房屋,式三居东侧两个半进及两间东厢房,式颖居西侧两个半进及两间西厢房,即后人所称的伯二房。故居分布见图1。

图1 黄氏故居平面图

与兄弟分箸时式三作有《晚儆居记》②,真实地记录了黄氏故居简陋破败及其家境贫寒之状况:

晚儆居之主人,黄式三也。……年四十八矣,家有肥田十六亩,畸遇丰岁,亩得收谷三石强或四石弱,召人耕种则半之。又有濒海卤地数十亩,数年中海潮,大薄所收,以所收之息偿还筑塘之费犹不足,有塘坏地荒、力不能筑者,徒纳税于官焉。家之中有妻,有子男三,有子女二,有子妇一。惟次子知农务,能自食其力。……有读书之室三间,卑小而朽,上雨旁风,无能修治而障蔽之,榜之曰“晚儆居”。

故居从一定意义上说,往往反映着该家族曾经的经济实力与社会地位,承载着该家族曾经所持的文化、思想与信仰,即故居文化。黄式三作为闻名岛内外的乡贤,“诗礼名家”和东南经师、晚清著名儒学大师,其故居仅“有读书之室三间,卑小而朽,上雨旁风,无能修治而障蔽之”,其经济实力与社会地位相比,反差极大,乃岛城唯一,全国也罕见,实让人感慨、唏嘘。黄氏故居足以让后人深感黄氏治学精神之可贵,道德品质之高贵,故居是式三淡泊守志人格操守的很好诠释。

我们知道,一个家族的生存、发展与这个家族的经济状况密切相关,经济是一切活动的基础。一般认为,旧时能读得起书并研究经学升堂入室达到精髓的恐怕不是地主就是官僚或资本家,然而黄氏家族就是一个普普通通的耕读之家,且耕且读,聊以生存。千百年来,“学而优则仕”一向被视为中国知识分子的“正途”,“金榜题名”是读书人“出人头地”跻身于统治者行列的唯一桥梁。在以科举取人、钱权当道的年代,在偏僻的海岛,在小小的山庄,在上雨旁风的书房,能彻底决绝功名利禄,潜心国学研究,洞亮国学实事求是的宽广天地,还国学以原貌,成为真正的“海岛儒学”,需要具备多么大的决心和毅力,需要经受多么大的艰难与清苦,需要感受多么深的冷落与寂寞。

二、关于定海黄氏名号

孔孟儒家礼教经典中有“名不正则言不顺,言不顺则事不成”③的重名分学说,使人相信名字可以对人的命运、功业有种种影响,名、字不仅仅作为指别的符号,还有一种深刻的文化内涵:名字与人格、灵魂是相应的。所以,往往通过命名取字为自己的立言、成事张本和铺垫,这种深刻内涵是汉民族文化的特证。人皆有名,特殊的知识分子阶层还会有笔名、雅号,从其所蕴含的丰富的文化意蕴,折射出特定的时代之光,可以了解社会的变化、时代的气息。富藏诗书、儒者辈出的定海黄氏家族,其族人对于名、字别有讲究,渗透着传统文化气息和鲜明的时代特色,也展示着经学世家、礼学大师的文化分量。

(一)定海黄氏之名、字

古人把兄弟比作“雁行”或“雁序”,是指他们出行如大雁一样排列有序。所以,古人之名往往是“雁行”的标识。如果是双名,兄弟名皆在相同位置有一字相同,如王安石兄弟七人,分别为安仁、安道、安石、安国、安世、安礼、安上,前一字相同;如果是单名,兄弟名皆有相同的偏旁部首,如苏涣、苏洵为兄弟,均有“水”;苏轼、苏辙为兄弟,均有“车”。

为了保持家族的宗法秩序,维护血统纯洁,不至于辈分混乱,同一祠堂的家族往往由年长威望者规定本族辈分排列的顺序。定海黄氏家族亦如此,既定辈分为:

朝、庭、大、国、甫、仲、士、必、兴、邦、维、家、次、均、齐、丕、显、承、崇、嗣、隆、殷、永、光、裕、宏、成、明。

考察黄氏家族,其取名多用双名,往往其中一字体现辈分或在相同位置有一字相同,另一字则体现种种美好之意。同辈多用同一偏旁。如:

黄兴梧(式三父)兄弟三人兴楚、兴梧、兴槱,前一字相同,体现“兴”字辈,名中共用“木”旁;

黄式三兄弟五人式唐、式远、式本、式三、式颖,前一字相同,他们各自相应的“表”字为邦怀、邦悦、邦亹、邦恪、邦恬,前一字相同,“邦”字辈,名中除“亹”外,共用“忄”旁,表同心同德;

黄以周兄弟三人以愚、以巽、以周(原名以同后改以周),式三侄以恭,前一字相同,但非辈分词,可见有所变化。

式三孙子辈家光、家京、家述、家绪、家庚、家晨、家岱、家鷟、家骥、家穀、家玙;侄孙子辈:家橁、家桥、家橡、家梫皆双名,前一字相同,体现“家”字辈分,侄孙子辈中又体现名中共用“木”旁。《颜氏家训·勉学》所言:“近世有人为子制名,兄弟皆山傍立字,而有名峙者;兄弟皆木傍立字,而有名机者;兄弟皆水傍立字,而有名凝者。名儒硕学,此例甚多。”黄氏家族为诗礼之家,取名多用辈分字,足见收族敬宗;多用“木”旁,希冀家族兴旺发达,犹如树木枝繁叶茂。

式三孙子辈中,取名也很有讲究。

“光”,即光明,希望之光。家光为以愚子,式三长孙,取名“家光”,是黄氏家族的希望,同时也寄予其能给整个家族带来美好的明天;

京:《辞海》:“京,方形的大谷仓。如京坻(谷米堆积如山,形容丰收)、京囷(粮仓)。”家京为以巽长子,式三儿子中唯以巽不治举子业,专务农,承担着一家老少十几口人的食粮,压力不小,故为儿子取名也与农事及粮食有关,希望通过辛勤耕耘,一家人能不愁吃不愁穿,使父、兄、弟皆能安心儒业。

述:即循,顺行之意。家述为以巽次子,希望其能顺行“京”之愿景,五谷丰登。

绪:指前人未完成的事业、功业。家绪为以巽三子,取名家绪,希望其能“继往开来”、“后继有人”,丰衣足食。

庚:天干第七位,家庚为以巽四子,取名“庚”可能跟年份有关,如庚申、庚午。

晨:即早晨、朝阳之意。家晨为以周长子,与取名“家光”寓意类同。

岱:泰山别称。泰山五岳之首,有“天下第一山”之美誉。人生如登山。你不亲自攀登怎知泰山之古?怎知祖父辈治经研礼之艰难。家岱为以周次子,以周寄予家岱深切希望。“亡儿镇青名家岱,自幼厚重寡言笑,入塾读书未甚,敏而能领书中大旨。祖明经公临终指而谓其父曰:‘此子长,顶天立地尔,勿扰。’予(以周)遂号之曰祖望,以励其志”。④家岱是“祖孙三代皆经师”中的一员。

鷟:一种雌雄双飞比鸳鸯更恩爱的水鸟。家鷟,以周三子,希望他将来生活幸福美满,夫妻恩爱。

骥:好马,喻贤能之人。家骥,以周四子。穀:《辞海》:“穀,善,良好。《诗·小雅·小宛》:‘教诲尔子,式穀似之。’”家穀,以周五子。玙:古代一种佩玉,比喻美好的人物。家玙,以周六子。取名“骥”、“穀”、“玙”,皆希望他们能发愤努力,不为人后,成为优秀人才。

《颜氏家训·风操》曰:“古者名以正体,字以表德。”常有表字加行第序列和表字加美称序列。黄氏家族作为书香门第、经学世家,受中国传统文化的浸韫程度很深,表现在子孙命名取字上,也受传统文化影响很大,尤其是黄式三、黄以周博经通史,子孙的名、字常出入经史,有着丰富的文化意蕴。

式本,字邦亹。亹,《辞海》:“亹,勤勉。”寄予努力刻苦自强之殷切希望。

式三,字邦恪。“邦”,辈分字,“恪”,谨守、恭敬之意。

式颖,字邦恬。恬:恬静、恬淡,淡泊名利,清静无为,与“恪”相同,表现一个人的淡泊名利志向。取字命名也同样影响黄氏后人为人皆清淡寡欲,气正而言直,在教以廉,居家以俭,事亲以孝,待友以诚,反映了淡泊名利、恪守治经研礼、贤明端正的良好家风。

黄式三为三个儿子取字还专门分别写了《以愚字说》、《以巽字说》和《以同字说》⑤,极显经学大师的文化底蕴。《以愚字说》其云:

以愚,式三长子,字深诗。治举子业,副贡生,著有《声训纬篡》,《杂著》。

曾与以周一起协助式三续修《黄氏谱》。式三《以愚字说》文不长,却有深意。大意是,人皆有智有愚,智与愚对立,若“道之不行”(治国大道不能实行于天下),则智愚者皆被世人嘲讽。以“愚”为名,外示卑微,实寄深意。以愚取字“深诗”,意即以诗之温柔敦厚、肫诚悱恻而使自己“不终于愚”,体现了一位父亲对儿子的深切爱护与殷殷希望。

《以巽字说》其云:

自士与农分,士之穷处者,羞奔于农事,而为农者亦或出其所藏金,求厕其名于缙绅之列。然人之贵贱初不系于是……画虎刻鹄,技各不同,而要在底于成人之为道也,成则贵,不成则贱。以巽而字之以人农,欲成其人于农耳,不愧为人始,不愧为农也。孟子言壮者,以耕耨之暇,修其孝弟忠信,入事父兄,出事长上。信如是,则农名而士行矣,何愧于人哉。故既字之。

以巽,字人农,专务农,做到字与职业相统一。性敏达,有干济才,深得父式三钟爱。式三因材施教,不但没有强迫儿子业儒,反而鼓励儿子,认为士与农无贫贱之分,画虎刻鹄,技各不同,不应成则贵,不成则贱。式三还以儒家代表孟子之言作为自己观点的支撑。孟子认为,真正的强者应是在劳作之余,培养自己的“孝悌忠信”等基本素质,入则侍奉父兄,出则侍奉上级,这样,既事农又具士人知书达理之礼节,有什么可以惭愧的呢?以巽平时“柔不茹,刚不吐,人以为有明经公(指黄式三)家风,……于岐黄之学、杨廖之术、勾股、律历尤能寻其绪而钩其玄。所箸有《地理锁语》、《勾股图示》、《杂箸》,文藏于家。生平不治经,而《诗》、《书》大义能时举之以劝戒人”。⑥《辞海》:“巽,通逊,让。《书·尧典》:‘汝能庸命,巽朕位。’”“巽”的谦让恭顺与“愚”的笨拙不智,其取名的指导思想完全一致,卑微、礼让、谦恭,皆体现了礼学大师的胸怀、风范及对子孙的谆谆告诫。

《以同字说》其云:

浪漫文学兴起于18世纪末期,史学家们称之为德国文化的“轴心时代”,既是转折点又是新范式的参照系。它有2个倾向:既向外宇宙化,又向内个性化。对宗教的狂热和虔敬、虔诚是德国浪漫主义文学的普遍特征,尤其是早期浪漫主义者。

以同字经纂,后遵厅尊命,改名以周,字元同。告之曰:自士习辞章,而有志闻道者,鲜矣!……核之于经无所证,则自谓补前圣所未备也。然背乎前圣之道而流入异端者,抑又多矣。夫圣门四教,先之以文。子夏以文学名,而其教人也,则曰学以致其道。……前圣之训,优游猒饫,无不归于道之一致,学者安取乎自标异哉?故既字之。

以周原名以同。以周与式三侄以恭同年(晚两月)出生,式三与弟式颖皆治经闻名,且感情很深,希望儿辈也象他们一样同心同德、和谐相处,故名“以同”。

黄以周在《儆居杂著·叙》中有“昔吾叔父茂才稆生公,与吾先考明经公最友善,早以经学名于世。道光八年夏四月,叔父生吾兄质庭(指以恭)。越二月,以周生,原名以同。先考谓吾叔父曰:‘二子同年生,后同居讲学,长如我今日昆弟,致足乐也。’”后遵厅(指定海厅)尊命改为“以周”,也甚好。“周”即完备之意,以周长期来从父业,实事求是,治经研礼,力主为学应扫除门户,“去汉学之琐碎而取其大,绝宋学之空虚而核诸实”⑦,坚持学术贯通,使“礼学即理学”思想得以成熟、定型,其《礼书通故》一百卷被称为“集清代礼学之大成”。正如其父式三所云“核之于经无所证,则自谓补前圣所未备也。”

以恭,字质庭。质,此处为形容词,即质朴,庭,一般解释为名词庭院,但此处应同为形容词。《辞海》:“质,直。《诗·小雅·大田》:‘播厥百谷,既庭又硕。’”古人所言“名以正体,字以表德”,确实如此。以周《儆季文钞·先兄质庭志传》云:“…专志于《毛诗》,别传、笺之异同,而务求合于本经,故闲下己意,亦不拘守于毛、郑,作《读诗管见》十二卷。居恒静默,寡言笑,望之若秋霜,即之若春风。经明行修,人无闲言。”

(二)定海黄氏之号

《说文解字》段注:“号,噱(呼)也。”号主要是用于对人的尊称。《周礼·春官·大地》云:“号为尊其名,更为美称焉”。士大夫除了较庄重的名、字外,带有一个或若干个自命或他人所称的号,著名的士人学者尤甚。缤纷多彩的文人之号,从各个侧面展示了文人的心路历程,是主人性情的寄寓,生活的描述,业绩的张扬,志趣的昭示,折射着时代的精神,寓含着后人的褒贬。黄氏父子作为当时的名士硕儒,多有行号。

黄氏家族之号,大抵可以分为如下几种:

1.以山作号,寄情山水,并饰以一定意义的词以寓某种情感。如:式三伯父兴楚,号玉山。玉山既指古代传说中的仙山,《山海经·西山经》:“又西三百五十里,曰玉山,是西王母所居也。”又可用来比喻美德、贤能。显然,用山之伟岸、质朴与玉之精美、纯洁寓人之志趣远大与品德高洁,《礼记》中有“君子比德如玉”。

式三父亲兴梧,号屏山。此处“屏”则屏风、屏藩,屏藩指屏风与藩篱,喻靠近边疆的国土或喻卫国的重臣。式三父亲虽没有金戈铁马的从军经历,仅仅是喜读四书五经而已,但身处偏僻的海岛有这样的意识,保家保一方平安也同样体现美好的愿望。

式三叔叔兴槱,号朴山。“朴”即质朴、朴实。取号朴山,显然体现了其伟岸的胸怀与质朴的品格。

2.深受孔孟儒学影响,极显儒学文化意蕴,表示某种志趣、心愿或寄托。如:式三胞兄式本,号民贵。《孟子·尽心下》篇有:“民为贵,社稷次之,君为轻。”著名的“民贵君轻”说是儒家民本思想的集中体现。直接取号“民贵”,足见其作为普通民众,深受儒家思想的影响,也充分显示其儒学文化的底蕴。

式三,号薇香(1856年式三亲自审订的黄氏宗谱中为:式三号薇香),又号儆居、知非子。宗族子弟还称式三为“明经公”“儆居子”,以表对他的敬佩与尊重。因世事多变、居处常易,故多更其号。而每个号都形象地代表了其某阶段的精神面貌。

号一,薇香。薇,即紫薇,落叶小乔木,紫薇花通称“满堂红”,中有种子可吃。又名“野豌豆”。薇藿,藿为豆叶,指贫者所吃的食物,平凡普通。式三取号“薇香”,希望自己像紫薇花那样平凡、朴实,能为老百姓做点实事,所以“薇香”实寄寓式三朴素的阶级情感及美好理想,他一生恪守海岛,坚持馆课教研,把功名求索拋在一旁,以淡泊之情明示心志,以宁静之态治经研礼,真如紫薇花芳香了舟山群岛,芳香了这个普通的紫微山庄。“薇香”很好地印证了式三淡泊守志、不为名利的人格操守。

号二,儆居。“儆居”应是“薇香”之后所取的号。式三年四十八与兄弟分箸,作《晚儆居记》,其末尾曰“既以告诸子,而又以自儆。”儆,即使人警醒,不犯过错。如儆戒、儆省(使人觉悟、反省)、惩一儆百、以儆效尤等。黄式三乃当地有名的乡贤、学者,治学严谨,具有极高的儒学修养,我们知道一个人以其品质和素养所表现出来的人格魅力,往往决定了他在社交活动中所处的地位。他平生无论是治学还是做人都严于律己,书斋名为“晚儆居”即体现了他不断反思、不断创新的思想理念。

年五十二作《求是室记》曰:

余之家塾旧题求是室,所藏之书用求是室藏书印。丙申后(即1836年),复题晚儆居之颜,而求是室之旧颜不废焉。由今思之,前之所谓求是者是邪?抑非邪?今有自知其非者矣,有前之非而不尽知者,不能强也。然择今之所谓是者,安知其实是?今之所谓非者,安知其实非?天假我一日,即读一日之书而求其是。

式三年五十四作《畏轩记》⑧曰:

夫缓读经而急治心,致良知者之所以求速成也。考训诂,辨文字声音,自谓格致之道,宜如是。而于性情之大置之不治,即治之而未深其功,此致良知者之所叹息而读经者之所宜知畏也。适避兵甘谿,爰题所寓之轩曰:“畏轩”。…,读经而不治心,犹将百万之兵而自乱之,尤可畏耳。辛丑六月自识。

鸦片战争期间,英军头目尝礼罗式三,式三“不就,避走镇海”,题所寓之轩为“畏轩”。式三认为“读经而不治心,犹将百万之兵而自乱之,尤可畏耳”。体现了儒者对修身养心的重视。

式三六十二续韩愈《五箴》:《游箴》、《言箴》、《行箴》、《好恶箴》和《名箴》,足见其晚年自讼如此。同年叙汉三十处士事而缀以赞,年六十五,述汉六十四孝子事而缀以赞,也足见其志所向慕。号三,知非子。式三七十二岁作《知非子传》⑨曰:

知非子,孰谓儆居老人自谓也。默揣生平,绝无它长,而手不释卷。考求六艺,意亦无它,人各有职,上自公卿大夫,下逮农工商贾,隨分自尽。寒士无职,以治经为天职。其治之也,遇有歧異之处,必以孰畏圣言、孰侮圣言检点寻失,寸心自知,遂不敢剿說雷同。而行不逮言之耻,齐居莫能自遣。

咸丰庚申,年七十二矣,删改《论语后案》,叹蘧大夫行年五十知四十九之非,行年六十知五十九之非,使人问孔,齿近期颐,寡过未能,仍是知非之日。然则《后案》中所录吕成公之说顶踵皆过,《炳烛录》中有司马温公尽力而止莫达高远之说,意注诠释,词皆朴醇,终身诵之而已,因此自号“知非子”。

式三晚年又称自己书斋为“日升堂”、“儆仁堂”。在式三看来,“日升”即日新,但人生暮年,只好寄希望于后来者。“儆”与“仁”都是儒家文化内涵的典型反映。式三七十二岁作“日升堂记”⑩曰:

士之升善,犹猴之升木,本于性而成于习。猴不升木,则失所所依矣;依于仁者,无仁择失所依;依于礼者,无礼则失所依。推之诗人、文人以及农、工、商、贾,莫不皆然。失其所升,必失其所依也。…

虽然,士不日升,必至日墮。二者不此即彼,无能中立。是以因循怠玩,无善即恶也。……天下事不是则非,而无不是不非之处,故一事之微不加精察,则陷于非而不自知。然则士不日升,乌可不以日墮自惧乎?

余自庚子避兵寓镇,壬子年六十有四,始有此堂,亦已老将知而耄及之矣。今年已七十有二,颜此堂曰“日升”,其果能有所升乎?抑余近撰写《炳烛录》,亦自叹反身已晚,而犹思失之东隅,收之桑榆,庶几改过日新,困学殊于民下耳。后之人进修及时,由日新而日升,余尤望之。

黄式三依次以“薇香”、“儆居”、“知非子”为号,既表达了其愿做平凡的紫薇花芳香百里,又体现了其随着人生阅历的增长,儒学经典研究的升堂入室,而不断反躬自省、追求完美的思想轨迹,成为晚清闻名东南的经学大师,从其“号”也可窥见一斑。

式三胞弟式颖,号稆生。稆生指植物落粒自生,野生,以“稆生”为号,即含平凡、生命力强之意,寄寓其为人朴实低调的姿态。

3.以孟、仲、季排行字,饰以表达自己某种理想的字作为号。如式三的三个儿子。长子以愚,号儆孟;次子以巽,号儆仲;三子以周,号儆季。《礼记》中的“五十以伯仲”即指号这个内容,班固《白虎通·姓名》称:“五十知天命,思虑定也。能通过四时长幼之序,故以伯仲号之。”“儆”可以说是式三人生的座右铭,受父亲影响,三个儿子分别在孟、仲、季排行字前冠以“儆”作为自己的号,说明既受《礼记》思想的影响,又深受父亲人格品德的熏染。以愚孙登次、筵次分别取“儆珣房”与“儆琪房”。从这个意义上说,“儆”也是定海黄氏整个家族的座右铭。

此外,以居地称号。如式三孙辈中,以周四子家骥,号杭生。以周前三个儿子皆在镇海,梅氏出,而家骥陈氏出,且住杭州山子巷,故号之。

以喜好称号。如以恭四子家梫,国学生,晚号抱经居人。意为坚守国学,矢志不渝。相比名字的典重,此号则趋于浪漫、诙谐。

从命名取字冠号,我们看到了黄氏家族受传统儒家文化的浸润之深。黄氏家族的名、字、号及书斋名正如一个个符号,向人们显示着晚清社会儒学大师深层心理结构的诸多面相,尤其是令人敬佩的人格操守。

注释:

①②⑤⑧⑨⑩黄式三:《儆居杂著》,清光绪十四年续刻本。

③崔建林:《四书五经·论语·子路第十三》,中国戏剧出版社2007年,第56页。

④黄以周:《儆季文钞·儆孙丛书题辞》,清光绪二十年南菁讲舍刻本。

⑥黄以周:《儆季文钞·先兄仲氏谱传》,清光绪二十年南菁讲舍刻本。

⑦黄以周:《儆季杂著》,清光绪二十一年江阴南菁讲舍刻本。