我国高校现代金融人才培养模式研究

——基于金融全球化的视角

2012-11-12范祚军唐菁菁

范祚军 唐菁菁

我国高校现代金融人才培养模式研究

——基于金融全球化的视角

范祚军 唐菁菁

随着金融全球化和我国金融业的国际化,目前我国高校现代金融人才培养模式已不能很好地适应这一形势的要求,改革完善我国高校现代金融专业人才培养模式势在必行。针对我国高校现代金融人才培养模式的现状和存在的主要问题,当前我国各金融人才培养高校应结合现代金融发展趋势,从人才培养目标、课程体系、教学方法和师资培养方面加快完善现代金融人才培养模式。

金融全球化;现代金融;高校金融教育;人才培养模式

一、研究背景分析

(一)现代金融发展的全球化趋势

21世纪以来,金融交易的全球化趋势越来越显著。金融三大行业推动金融全球化和经济全球化向更广度、更深度方向发展。我国金融业积极顺应此潮流,金融活动的国际化特征日趋明显:一方面,来中国开展金融业务的外国金融机构数量不断增多;另一方面,我国金融类对外直接投资企业的数量也日益增多,国际竞争力日益增强。

(二)现代金融学科发展的微观化、边缘化趋势

随着现代金融的发展,金融学科理论研究重点开始从宏观转向微观,金融学呈现出微观化、实证化和工程化的特点。由于更多地进行微观方面的研究,现代金融学逐步成为加强市场管理和金融企业指导的重要工具。

同时,随着科技发展的综合化趋势,人文科学和自然科学开始相互渗透、交叉,许多边缘性学科逐步兴起。交叉融合的边缘性学科为有效解决现实问题提供了崭新的方法、视角和思维。现代金融学科已超越了传统经济学的范畴,成为集人文科学和自然科学为一体的边缘性学科。

(三)现代金融人才需求的国际型、复合型趋势

金融全球化的背景决定了我国高校的金融教育培养出的现代金融人才,不仅要对中国的金融市场和金融法规能准确、熟练地认识和掌握,而且能适应金融全球化的需要,能够具备国际金融的视野、思维和能力。

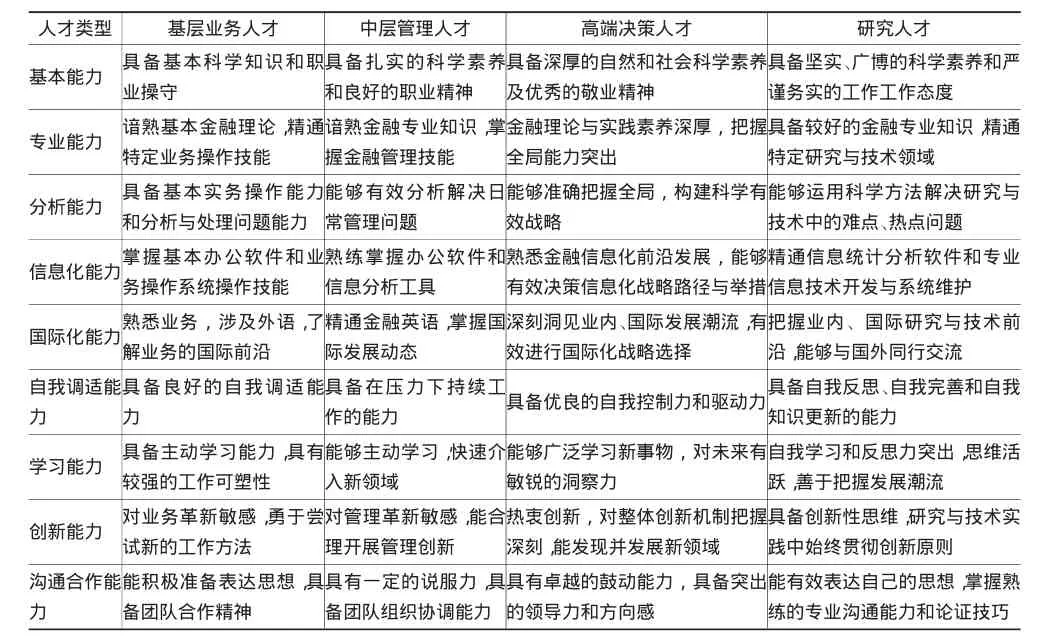

金融全球化使得金融问题的解决涉及的领域更加广泛,从而对金融人才的知识结构和能力要求越来越高,迫切需要我国高校金融教育适应金融发展的新趋势,培养出能熟练运用计算机、外语和数学等现代金融活动所必须的工具,综合运用银行、证券、保险等不同行业的金融产品满足顾客的需求的复合型金融人才(见表1)。

二、我国高校现代金融人才培养模式的现状及问题

(一)我国高校现代金融人才培养模式的现状

高校金融人才培养模式是指高校金融教育为学生构建的金融知识、能力、素质结构,以及实现这种结构的方式。①参见教育部1998年颁布的《关于深化教学改革 培养适应21世纪需要的高质量人才的意见》。随着世界和我国金融业、金融学科的发展,以及市场对现代金融人才的需求变化,我国高校现代金融人才的培养模式取得了长足的发展。许多高校已经或正在尝试着现代金融人才培养模式的构建和改革,如清华大学“停、转、并、改”的教改探索;南京大学的教学、能力和科研“三位一体”的课教实践;西安交通大学的“宽口径、厚基础、严要求”的教学实践;北京联合大学的“建设金融实验室,培养应用型金融人才”的培养模式定位实践;对外经济贸易大学信息学院2008年在硕士研究生层面设置了金融服务外包专业的实践;杭州国际服务工程学院的“订单式金融服务外包人才培养模式”、学历证书与国际认证并举的“双证制金融服务外包人才培养模式”以及“1.5+1.5+1”或“2+1+1”的“三明治”式的金融服务外包人才培养模式的实践;[1]南京审计学院金融学院的“金融类课程互动式教学创新模式”的实践等。[2]由于我国高校的类型不同,其办学定位、金融人才培养目标规格和培养模式也不尽相同(见表2)。

表1 复合型金融人才的多层分类及相应能力构成

(二)我国高校现代金融人才培养模式存在的问题

尽管我国高校现代金融人才的培养模式已取得很大的发展,但与金融发展趋势及我国金融业发展对现代金融人才的要求相比,还有较大差距。目前,不少高校仍然沿袭着计划经济时代的培养模式,培养观念落后,教学内容陈旧,教学手段单一,师资队伍建设滞后。

表2 不同类型高校的金融人才培养模式比较

1.人才培养目标的定位不清晰,培养观念不能与时俱进

长期以来,我国许多高校金融专业的人才培养目标不够明确,专科、本科、研究生各层次的培养目标重叠,表述基本都是培养“德智体全面发展的、具有坚实广阔的理论基础和专业知识的高级金融人才”。研究生的人才培养目标则增加了“具有独立从事科研工作能力”的要求。这些大同小异的人才培养目标很难体现出不同层次人才培养的区别。随着我国高校招生规模的扩大,本科人才已出现结构性过剩,许多本科生面临着就业困难的问题。在这种形势下,本科生金融人才的培养目标若仍定位为“高级的金融人才”显然是不合时宜的。另外,传统的金融人才培养观念对于金融人才的认识过于狭隘,存在着“重理论,轻实践”等思想,这些不能与时俱进的人才培养观念是现代金融人才培养的重大障碍。

2.教学内容陈旧,专业课程设置随意性大

目前,我国金融教学内容更新和充实的步伐滞后于金融业发展的步伐,教材陈旧,反映最新金融发展的教材较少,前沿金融课程开设不多,理论教学与现实的金融发展之间出现脱节。另外,金融专业课程的设置呈现出盲目性、随意性的特点,导致金融专业课程设置与金融市场需求的差距拉大,金融市场急需的相关金融人才供给不足,而许多已需求较少的人才却供过于求。同时,金融专业的过度细分使得金融课程的完整性和系统性被打破,出现相关教学内容的真空缺失和交叉重复现象。

3.教学方式单一,实践环节不够

目前,我国高校金融教育中普遍存在着金融教学设备简陋、教学手段落后和教学方法单一等状况。不少高校在金融教学中存在着“教师念讲义,学生记笔记,考试背笔记,考后都忘记”的不良现象;在许多高校的教学中,金融实践环节不够,许多应用型的金融知识仍只是“纸上谈兵”,在黑板上实践“炒股”,在课堂上实践“保险营销”;现代金融教育技术手段和方法在实践中应用不多;金融实验室建设滞后或缺失;校外金融实习不够或徒有形式;金融产、学、研的结合不够紧密等现象较突出。

4.师资队伍建设滞后

目前,许多高校金融专业的教师对国际金融动态变化、最新的金融产品及金融创新等缺乏足够了解与研究,其金融知识更新的速度、金融科学研究与现实的金融发展形势存在较大的差距。同时,为了尽快提升师资力量,许多高校不顾自身的实际条件盲目跟风,从海外大量引进金融人才。另外,许多金融类高校还没有建立起科学合理的师资管理制度,或虽已建立,但还够不完善,不能对引进师资和其他师资进行很好地管理和激励,导致金融人才的培养效果大打折扣。

三、完善我国高校现代金融人才培养模式的对策建议

我国各高校应不断深化金融人才培养模式的改革,对金融专业的人才培养目标、课程体系、教学方法和师资培养等方面进行调整和完善,搭建一个能够培养出适应金融全球化和我国金融业市场化、国际化发展要求的现代金融人才的教育平台。

(一)科学定位人才培养目标,不断更新教育观念

针对人才培养目标定位模糊、培养观念落后的问题,各金融类高校应科学定位其金融人才培养目标,不断升华其人才培养观念。随着金融全球化的发展,现代金融已经渗透到了社会各个领域。不但各金融部门,其他经济领域也存在对基层业务金融人才、中层管理金融人才、高端决策金融人才和金融研究人才等多层次的金融人才的大量需求。这就要求现代金融人才的培养口径不能过窄,必须改变传统的培养模式,注重学生基本能力、专业能力、分析能力、信息化能力、国际化能力、自我调适能力、学习能力、创新能力、竞争能力和沟通合作能力等多种能力的培养,不断提升综合素质,根据现实需要,以“专业文凭+行业技能+创新能力+职业资格证书”为人才培养主线,以面向现实金融发展需要,培养多层次、多样化的现代金融人才为目标。

(二)不断更新教学内容,合理设置专业课程

针对教学内容陈旧、专业课程设置随意性大的问题,各金融类高校应不断更新教学内容,合理设置专业课程。首先,要保持教学内容的动态更新,可尝试做到“两个结合”,即金融专业主干课基本内容相对稳定与部分知识及时更新补充相结合,金融专业主干课相对稳定与金融创新业务不断调整补充相结合,体现稳中有变、变中有新的金融专业教学管理模式。其次,课程设置要尽力实现与现实相结合,既要开设一系列带有国际性、时代感和前瞻性的课程,如投资银行、风险控制学、网络金融和行为金融等课程,培养学生具备全球化的宽阔思维和视野。同时,也要开设一些实务性和实践课程,如资产负债管理、客户管理与服务、个人理财业务、信用卡业务以及具体金融业务模拟实验课程等,以突出以金融市场为导向培养现代金融人才的理念,使学生毕业后到金融岗位上能很快上手,具备较强的适应能力。[3]最后,为了培养复合型金融人才,还要促进课程设置的综合化,构建文理交叉、互相渗透、专业口径全方位覆盖的课程体系,使学生适当扩大专业知识面。开展通识教育,加强外语、数学、语文表达、计算机操作等基本技能的培养。在这些方面,北京联合大学就做得比较突出,其金融专业课程体系充分体现了“两个结合”的特点(见图1)。

(三)丰富教学方法和手段,加大实践环节力度

针对教学方式单一、实践环节不够的问题,各金融人才培养高校应丰富教学方法和手段,加大实践环节力度。

首先,在教学中,教师要摆脱传统教育观念的束缚,努力废除灌输式、被动式、封闭型的教学方法,要积极探索尝试互动式、案例式和开放式等金融教学方法,[2]不断创新和丰富教学手段,提升课堂信息量和学生的接收程度。重视实践环节的教学,着重抓学生的金融业务技能、计算机应用和金融专业外语应用等方面的教学训练。经常邀请一些金融专家,或在金融相关领域有建树的学者,通过专题讲座等多种形式给学生及时补充和丰富金融专业或金融相关专业的前沿知识,把握最新的学科或实践动态。

图1 北京联合大学金融专业课程体系框架

其次,各金融人才培养高校要不断改善教学条件,大力建设金融教学实验室,模拟各种现实中的金融交易环境,使金融理论教学与实际操作相互补充,提高学生对金融市场的感性认识和领悟能力,从而增强学生的实践能力和适应现实社会的综合素质。同时,各高校应本着“内外合作、多创机会”的指导思路,积极主动地与各金融相关机构联系,建立校外实习基地。[3]对于金融专业,不仅可以与传统的银行、保险、证券和信托机构合作,还可以与一些经济管理部门(如各地的银监局、经贸局等)、经济研究部门(如研究协会等),甚至一般企业建立合作关系,使金融专业学生能从不同的机构得到不同实践锻炼的机会,保证其走上工作岗位后能很快地适应环境,开展相关工作。北京联合大学在金融专业实践环境建设方面成效突出,其经验值得借签(见图2)。

图2 北京联合大学金融专业实践环境

(四)不断加强师资队伍建设

针对师资队伍建设滞后的问题,各金融人才培养高校应认识到不断加强金融师资队伍建设是培养我国现代金融人才的根本保证和推进我国金融学科发展的关键。首先,各金融人才培养高校要立足本校,努力改善师资队伍结构,提高教师素质。其次,应根据自身的发展定位确立人才引进的层次及目标,加强金融人才的海外引进以及国内人才的交叉流动。最后,应建立和完善相应的师资管理制度。可借鉴国内外著名大学对师资进行考核管理的成熟经验,激发各类金融教师的科研、创新能力,使其真正做到既立足国内实际,又兼具国际视野;既承担相应责任,又享受相应待遇。

[1]韩莉,杨宜.我国高校金融服务外包人才培养研究[J].金融教学与研究,2011,(5).

[2]刘骅,张维.金融类课程互动式教学模式与优化方法研究[J].金融教学与研究,2011,(4).

[3]杨宜,赵睿.加强实验室建设 培养应用型金融人才[J].北京联合大学学报,2005,19(4).

Study on the Training Models for Modern Financial Personnel in China’s Universities——From the Perspective of Financial Globalization

FAN Zuo-jun TANG Jing-jing

s:With the financial globalization and the internationalization of China’s financial industry,the current training models for modern financial personnel can not well adapt to the real situations.It is imperative to reform and improve the training models for modern financial personnel in China’s universities.Taking into consideration of its existing situations and problems,the training models for modern financial personnel in China’s universities should be improved in terms of training objective,curriculum system,teaching method and teacher training so as to make it consistent with the latest trend of modern financial development.

financial globalization;modern finance;financial education in the universities;personnel training model

G642.0

A

1673-8616(2012)04-0098-05

2012-05-25

广西教育科学“十一五”规划项目《中国—东盟自由贸易区框架下的国际金融教学改革——金融国际化人才培养模式创新》(桂教科〔2008〕2号)

范祚军,广西大学商学院教授、经济学博士(广西南宁,530007);唐菁菁,广西大学商学院讲师、硕士(广西南宁,530007)。

[责任编辑:陈展图]