可上九天揽月可下深海捉鳖

——记上天入海的三个山西人

2012-11-06田艺欣

■田艺欣

可上九天揽月可下深海捉鳖

——记上天入海的三个山西人

■田艺欣

6月24日是足以载入中国历史的一天,中国航天员和潜航员同时在太空和海底取得重大科技突破,中国人进一步拓展了探索天地宇宙奥秘的疆域。

这一天,在距地球340多公里的近地轨道,三名中国航天员圆满完成神舟九号与天宫一号的手控交会对接;在西太平洋马里亚纳海沟,中国“蛟龙”号载人潜水器成功冲击7000米,最大下潜深度达到7020米。一天之内,祖国同时诞生了载人航天和载人深潜的新纪录。

当日9时07分,“蛟龙”号载人潜水器在西太平洋马里亚纳海沟下潜至7020米,这是目前中国乃至世界同类型载人潜水器的最大下潜深度。

“蛟龙”号潜航员在海底向神舟九号送上祝福:“祝愿景海鹏、刘旺、刘洋三位航天员与天宫一号对接顺利!祝愿我国载人航天、载人深潜事业取得辉煌成就!”

12时55分,航天员成功“驾驶”神舟九号与天宫一号实现刚性连接,再次形成组合体,中国首次手控空间交会对接试验成功。

17时41分,顺利完成手控交会对接任务的神舟九号航天员景海鹏、刘旺、刘洋,向创造了中国载人深潜7020米新纪录的三位潜航员表示祝贺和问候。

景海鹏代表神舟九号飞行乘组说:“今天,在我们顺利完成手控交会对接任务的时候,喜闻蛟龙号创造了中国载人深潜新纪录,向叶聪、刘开周、杨波三位潜航员致以崇高的敬意,祝愿中国载人深潜事业取得新的更大成就!祝愿我们的祖国繁荣昌盛!”

捷报频传,举国欢腾,三晋人民更是感到无比的骄傲和自豪,因为参与这两项举世瞩目的科学探索活动的,就有三名是咱山西老乡!他们的名字是:景海鹏、刘旺、刘开周。

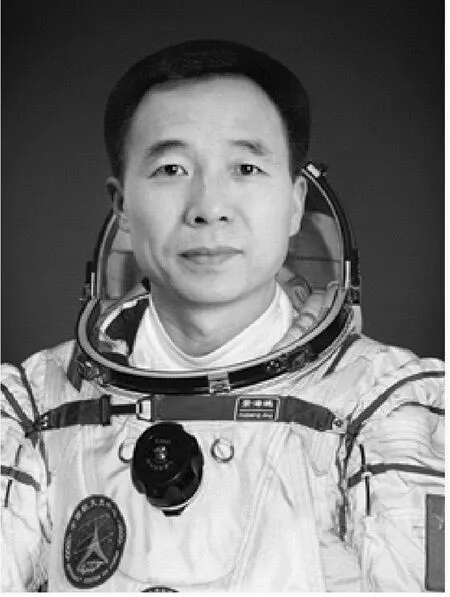

运城“飞人”景海鹏

2012年6月29日上午10时09分,遨游太空303小时16分钟的神舟九号飞船,平安降落在内蒙古四子王旗主着陆场的草地上,三位航天员景海鹏、刘旺、刘洋身体状况良好,出舱后向人们致意。中国首次载人交会对接取得圆满成功,并创造了中国载人航天、中国航天和中华民族新纪录:中国航天员第一次进驻自己的太空之家;中国航天员第一次自己驾驶飞船进行交会对接;第一位中国女航天员进入太空;第一个两次飞天的航天员诞生。同时,这也是我国载人航天有史以来最长的一次太空飞行,是未来中长期空间飞行的一个起始点。

45岁的山西人景海鹏是神九任务的指令长,他已是第三次走进“问天阁”出征大厅,神舟六号任务作为备选,神舟七号实现飞天,这次又重返太空,成为中国首位两次进入太空的航天员。

神九飞天,景海鹏开启天宫一号大门的镜头堪称经典。6月18日下午14时07分,搭载着三位航天员的神舟九号飞船与在轨运行的天宫一号目标飞行器顺利“牵手”,中国首次载人自动交会对接顺利完成。在天宫一号与神舟九号形成组合体后,景海鹏通过返回舱与轨道舱之间的舱门、轨道舱前舱门,从工具箱中取出“钥匙”——这并不是我们常见的钥匙,而是一把三四十厘米长的金属把手,相当于把一枚“螺母”套在舱门开门机构的“螺帽”上——景海鹏并没有太费劲就打开了天宫之门。随后,景海鹏上身前倾,像一尾欢快的、迫不及待的鱼儿,又像一只灵活的、展翅飞翔的鸟儿,轻盈地从神舟九号飞船“飘”进天宫一号。刘旺和刘洋也相继“飘”进天宫一号,三位航天员面向镜头,留下中国人在太空中的第一张“全家福”。

中国载人航天工程办公室副主任杨利伟说,选择景海鹏打开天宫一号大门主要有几个方面的原因,一是根据任务程序的安排需要,每个航天员有不同分工,景海鹏是指令长,也是第二次飞上太空,他在身体的控制、个人操作特性,乃至本人经验上更好。

6月26日上午10时许,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席胡锦涛同神九任务飞行乘组指令长景海鹏“天地双向视频通话”,这一镜头同样令人印象深刻。在北京航天飞行控制中心,胡锦涛说:“手控交会对接任务的顺利完成,标志着我国全面掌握了空间交会对接技术。你们作为担负我国首次载人交会对接任务的航天员,表现得非常出色,为我国载人航天事业发展做出了突出贡献,祖国和人民感谢你们!希望你们精心操作,密切配合,全力完成后续任务。我们大家和你们的亲人都盼望着你们胜利归来、平安回家!”在距地球343公里的太空中,景海鹏答道:“我们一定牢记胡主席指示,坚决完成任务。请胡主席放心,请全国人民放心!”通话结束后,三名航天员郑重敬礼。

6月29日神九完美返航,在山西运城航天公园,民众冒雨聚集在一起观看神舟九号飞船安全着陆的直播,并为“城市英雄”景海鹏欢呼呐喊。而在东杨家卓村的景海鹏家,门口已经搭起了彩门,彩门上有这样一副对联,上联是“河东骄子腾万里”,下联是“华夏神龙傲九天”,横批是“为国争光”。院子里,电视机前挤满了亲友和乡亲,四年前大伙就是在这里见证了神七飞天的精彩一幕。

平遥“飞人”刘旺

神九飞天成功后,古城平遥除了世界文化遗产、全国历史文化名城、“平遥国际摄影大展”等城市标签,又因航天员刘旺而拥有了一张全新的光彩夺目的名片——航天英雄家乡。

43岁的刘旺是我国首批航天员中年龄最小的一个,在神九首发三人组中,他负责手控交会对接操作,在太空验证“百米穿针”。在执行这次任务前,他经历了14年的航天员训练,可谓“十年磨一剑”。

6月24日早上,神舟九号与天宫一号暂时分离。12时许,刘旺驾驶神舟九号飞船从140米外向天宫一号缓缓接近,最终成功捕获天宫一号,中国首次手控交会对接成功。这意味着,中国完整掌握了空间交会对接技术,具备了以不同对接方式向在轨飞行器进行人员输送和物资补给的能力。几个小时后,三名航天员再次进入天宫一号,继续开展空间科学实验。

精准对接的背后,是鲜为人知的专业训练。三名航天员曾大量、反复地进行特殊情况、异常情况下对接的训练,甚至在神舟九号发射的当天早上,他们还在练习手控交会对接。执行任务前,他们可以不看任何参数来操作,已经远远超过工程专家对他们的要求,也超过了自动对接的精度。平时训练的要求是偏差不能超过2度,最后考核时的操作结果,达到了偏差在0.2~0.3度。作为手控交会对接的主角,刘旺的手控交会对接训练超过1500次,不管在任何状态、何种工况下,他都能做到准确无误对接成功。

景海鹏在接受媒体采访时这样评价刘旺:“他非常聪明,在飞行学校就是双优学员。他的理论功底非常扎实,知识基础好,是航天员中历年考试获得第一最多的人,为执行任务打下了良好的基础。手控交会对接要求航天员手眼协调能力、空间位置的定位判断能力非常强,还要求精准、精细操作,刘旺具备这些素质,操作技能很高。”“他和战友们的感情也很好,乘组成员之间需要很好的相容性,因为航天任务不像飞行员开战斗机那样一个人说了算。可以说,他和我们是最佳组合。”“刘旺等上天等了14年。他和我一样是山西人,我开玩笑说,他就像老陈醋,越酿越香。”

很难猜想到,当年刘旺的飞行员道路是经历了一番波折的。当年平遥中学“招飞”,刘旺报名体检合格,但母亲刘翠莲却不赞成,怕儿子入伍后将来找不到对象。班主任王志宏极力支持刘旺,两次上门做刘母的思想工作,最终将她说服。

说起儿子,父亲刘少平既感到自豪又感到有些亏欠。“刘旺小时候学习刻苦,从不跟别人吵架打架。他报考飞行员,并不是爱好,而是因为那时家里条件紧张。”因为以刘家的经济条件,“就算考上名牌大学,也上不起啊。”

刘旺于长春飞行学院毕业后,在天津、商丘、郑州工作多年,后又调至北京。他的妻子是郑州人,两人有一个14岁的女儿。平时刘旺一家住在北京,但刘父刘母老两口很少到北京,因为住不惯。只有春节刘旺回家探亲的那几天,他们才能见到儿子。

航天员是风险非常高的职业。刘旺的母亲身体不太好,对于执行神九任务这件事,刘旺曾担心母亲承受不了。那时,母亲看新闻知道神九飞船进发射场了,就问:“这次你入选了吗?”刘旺反问“你希不希望你儿子入选?”母亲停了一会儿,笑着说“不希望”。刘旺能够理解母亲的感受,她在13天里也会很煎熬,刘旺用踏实工作取得成功,给了母亲最大的安慰。

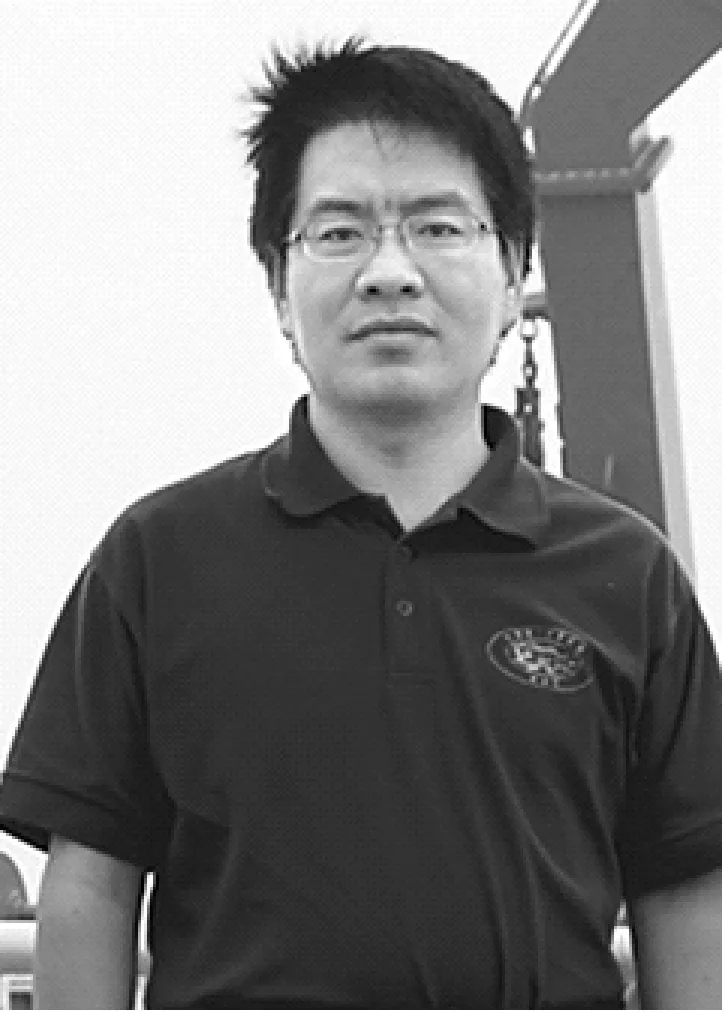

晋城“蛟龙”刘开周

6月24日,遥远的西太平洋马里亚纳海沟,“蛟龙”号载人潜水器进行第四次下潜,首次向7000米深度挺进,这也是世界上同类载人潜水器首次冲击这一深度。早上5点29分,蛟龙号开始注水下潜,经过漫长的三个多小时水下运行,8点54分,“蛟龙”号下潜至海底7005米;9点15分,潜水器坐底,最大下潜深度达到7020米;11时53分,“蛟龙”号完成全部预定试验内容抛载返航;15时26分,“蛟龙”号浮出水面;16时12分,“蛟龙”号顺利返回至甲板,三位潜航员刘开周、叶聪和杨波安全出舱。

据悉,目前世界上掌握6000米级深海载人潜水技术的只有美国、俄罗斯、日本、法国等少数几个国家,而7000米级的载人潜水器只有“蛟龙”号。

“蛟龙”号载人深潜器是我国首台自主设计、自主集成研制的作业型深海载人潜水器,是国家863计划“十五”重大专项,于2002年底立项,由国内几十家单位联合攻关,而刘开周所在的中科院沈阳自动化研究所是该项目的主要参研单位。在载人潜水器总装、联调、试验期间,刘开周全程参与,其中包括数十次、数百小时的水池和海上试验。海上试验期间,时间紧、难度大、任务重,而且深潜试验具有极大的风险,刘开周肩负多项科研工作重任,不但要负责载人舱内控制系统、水面监控系统和船艏的数字化仿真平台,而且作为国内首批试航员进行深潜试验。他还虚心向其他同志学习船舶驾驶、海事气象等专业知识,经常加班加点,以严肃认真的态度、扎实的学风、苦干的精神,出色地完成了与控制系统软件相关的科研任务。

在这次海试过程中,刘开周主要负责“蛟龙”号上的控制系统。该系统包括潜水器信息感知、导航、控制、综合信息显示和控制数据后处理等功能,相当于潜水器的“大脑”。“比如‘蛟龙’号要抓取一件东西,要知道它的位置、距离,我就通过计算,发出往哪个方向,多远,以多大速度去抓取的命令。”刘开周这样解释他所负责的具体工作。

当首次7000米海试下潜成功后,刘开周非常开心,还向身边的人分享了下潜过程中他最为得意的时刻,那就是他和搭档首次实现了用机械手在行进中从海底抓取多金属结核。此前,海底作业的模式是等“蛟龙”号静止后再开展抓取作业,但这次他们驾驶着“蛟龙”号尝试在缓慢行进中抓取海底样品,并获得了成功。相对于潜水器静止后抓取,这样的难度更大,也开创了一种新的海底作业模式。

今年36周岁的刘开周已是“蛟龙”号深潜中年龄最大的人,他博士毕业后不久就参与了载人潜水器控制系统的研制任务,对“蛟龙”号上的每一个仪表、每一道指令都烂熟于心,可以说是个老“蛟龙人”。在执行这次7000米下潜任务之前,他还曾执行过3000米和5000米海试。2010年7月12日,新婚不久的刘开周与其他两名试航员一起驾驶“蛟龙”号成功下潜到3757.31米,将特制的五星红旗插入南中国海海底,迈向深海第一步,并首次成功地完成了坐底、布放“龙宫”标志物、测深、侧扫声呐微地形地貌测量等作业内容。2011年8月18日,他又参与“蛟龙”号载人潜水器5000米级海上试验,并获得成功。

这次“蛟龙”深潜成功的消息传来,刘开周的家乡——位于太行山上的泽州县晋庙铺镇黑石岭村喜气洋洋,亲戚朋友、街坊四邻纷纷到周家小院道贺。远在千里之外的刘开周则特意撰写文章回忆已故的母亲,饱含深情的话语令人动容。

儿时,刘开周的家庭并不富裕,父母想尽办法供兄弟四人上学。父亲跟人合伙开车跑运输,别人跑车跑两天休息一天,而他却是长年累月连轴转;母亲则起早贪黑在横岭拾煤、割荆条、编毛片、烧石灰、磨豆腐、走街串巷卖水果,挣钱补贴家用,劳动强度甚至超出了一个壮劳力。为了让儿子将来过上幸福的生活,父母宁愿自己流血流汗,吃苦受累,也不让孩子们辍学回家。在刘开周四兄弟的成长过程中,父母不屈服于现状、与命运抗争的精神和对儿子无怨无悔的爱,深深影响了他们的一生。如今,刘家四兄弟个个成才,其中三个都毕业于国家重点大学。特别是作为家中老三的刘开周,从大学、研究生、硕士到博士,再到“潜海英雄”,他和他的“战友们”一起在大洋深海一步步刷新着我国首台深海载人潜水器的下潜纪录。

景海鹏,男,汉族,山西省运城市人,中共党员,硕士学位。1966年10月出生,1985年6月入伍,1987年9月入党,现为中国人民解放军航天员大队特级航天员,大校军衔。曾任空军某师某团司令部领航主任,安全飞行1200小时,被评为空军一级飞行员。1998年1月正式成为我国首批航天员。经过多年的航天员训练,完成了基础理论、航天环境适应性、航天专业技术、飞行程序与任务模拟训练等八大类几十个科目的训练任务,以优异成绩通过航天员专业技术综合考核。2005年6月,入选神舟六号载人飞行任务乘组梯队成员。2008年9月,执行神舟七号载人飞行任务,获得圆满成功。2012年3月,入选神舟九号任务飞行乘组。

刘旺,男,汉族,山西省平遥县人,中共党员,硕士学位。1969年3月出生,1988年6月入党,1988年8月入伍,现为中国人民解放军航天员大队二级航天员,大校军衔。曾任空军某师某团某飞行大队中队长,安全飞行1000小时,被评为空军二级飞行员。1998年1月正式成为我国首批航天员。经过多年的航天员训练,完成了基础理论、航天环境适应性、航天专业技术、飞行程序与任务模拟训练等八大类几十个科目的训练任务,以优异成绩通过航天员专业技术综合考核。2012年3月,入选神舟九号任务飞行乘组。

刘开周,男,1976年3月出生于晋城泽州,2006年获中国科学院研究生院机械电子工程工学博士学位,现任中国科学院沈阳自动化研究所副研究员,从事机器人半物理仿真技术、系统辨识、智能控制系统研究与开发。中国“蛟龙”号载人潜水器潜航员,2012年6月24日执行“蛟龙”号马里亚纳海沟深潜任务并获成功。