信任及其定量解释:兼论企业中的信任剩余和信任不足

2012-10-31刘震

刘 震

(武钢党校 党史党建部,湖北武汉 430081)

信任普遍存在于人类社会,从原始人类的群体守猎到现代文明社会中出现的各种交易,均以信任为基础,可见其存在时期与人类历史一样久远。在人类社会经济相对不发达时期,信任这一概念一直属于心理学、社会伦理学等学科的研究范畴,随着人类社会进入经济相对发达时期,尤其是“交易费用理论”出现之后,信任则迅速进入经济学研究视野,并成为解释社会经济运转和个体行为决策的一个关键变量。

从我国实际情况来看,温家宝总理在2012年3月14日进行的十一届全国人大五次会议的答记者会上,指出了我国存在“信任缺失”现象。事实上,“信任缺失”现象在我国已经存在了多年,目前由温家宝总理站在国家高度直面指出这一问题,足以说明该问题的严重性。早期也有很多学者对信任做出了大量分析,但基本上是以定性分析为主,基于此,本文偏重于从定量分析的角度对信任进行相关研究。

一、信任的制度经济学内涵

在有限理性的前提下,人们并不具备足够的能力对面临的问题进行全面系统地分析和判断,只能根据既有的经验或思维定式来决定行为选择。从交易费用理论的视角来看,信任是简化事物复杂性的有效工具之一,是交易双方的其中一方对交易伙伴在追求自身利益最大化的同时,由于考虑到相关者利益而自愿采取的符合道德价值观要求的善意行为的期望。这种“善意期望”包括两个层面的涵义,一是指交易伙伴会严格按照双方交易之前的契约来实施行动,二是指即使契约不完备,没有对所有可能出现的行为做出规定时,交易伙伴仍然会自觉按照符合社会道德价值观的要求来开展行动,而不会故意去损害对方的利益。综上,对信任的这一理解包含如下内容:

其一,信任的来源是基于对人们存在善意的理念和行为的概率性推断,由此简化交易本身的复杂性和克服交易过程中的不确定性,从而为自己的后续行为提供依据。

其二,信任的主体和客体均不是与之关联的具体事物(或事件),而是交易双方,这是因为只有交易双方在有些情况下才会不值得信任,具体事物(或事件)只是作为一个联系载体而存在。

其三,信任和信任倾向的区别在于,从心理学角度看,信任倾向由个体的文化背景、成长经历和人格特征等因素综合决定,是指个体在心理上是否更愿意信任其他人。因此,信任倾向只是产生信任的基础,并不涉及到具体事物,而信任则会直接涉及到具体事物。两者的关系在于:一般而言,某人的信任倾向越强烈,则相对更加愿意信任交易伙伴,反之则反是。

其四,信任和可信(或信用)的区别在于,可信是指对某人的个人品格进行的推断,是一个相对静止的概念,然而,尽管某人具有可信的品格,但不一定就会被对方信任。而信任反映的则是两个及以上的相关主体在互动之间形成的关系特征。

二、“信任定价交换模型”的构建

信任概念重要性的提升过程暗含着人们对该概念“显性化”的迫切诉求,即如何把过去仅仅针对信任进行定性的状态过渡到对其定量的状态。由于对信任定价是信任定量的具体表现形式,因此,下文将提出一个信任定价的思路,并以此作为对信任后续分析的基础。如前文所述,学者们对信任的早期研究一般只集中于定性而非定量,本文认为,这并非说明信任不可定量,而是需要具备相应的前提条件,归结如下。

前提一:对信任定价只能针对信任本身,之前需要排除其他因素的干扰。例如,退休的父亲(或母亲)愿意把自己所有的储蓄存在儿女的银行账户中,但很大程度上来源于亲情,而非全部来源于信任,换言之,如果没有血缘关系(即排除亲情因素),上述行为有可能不复存在。

前提二:“信任”的概念如同“商品”的概念一样,也是一个统观性概念。例如,尽管我们无法给“商品”定价,但是能够给诸如柴、米、油、盐等具体商品定价,有多少种商品,就有多少种不同的价格;对“信任”定价亦是如此,信任的价格会随着不同的事件而变化,即“信任”需要附着在具体的事件上,才具备定价的可能。

前提三:从经济学观点来看,价值体现在交换中,对于“信任”而言也是如此,并且需要用货币这一一般等价物作为定量标准,并在动态的交换过程来讨论基于具体事件的信任定价,这同时也是“信任定价交换模型”的命名原因。

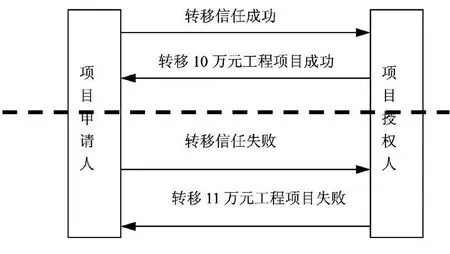

以上述三个前提为基础,以下通过一个具体事件来传输信任定价的思路:假设我有一个朋友,手中有一个价值10万元的工程项目需要安排人来做,于是我就去找他,想承接该项目。此时需要注意的是,我(项目申请人)身上拥有对方(项目授权人)对我的“信任”(此时可把“信任”看作是一个有形的物品)。见图1。

图1 信任定价的交换模型

第一次交换(图1的虚线上方):假设对方同意把这个项目给我,两人之间就会同时产生两个方向相反的转移,第一个转移是:10万元的工程项目建设权从朋友那里转移到我手里,同时发生的另一个转移是:朋友同时从我身上收回了他对我基于该工程项目的“信任”,这两个转移构成了一次完整的交换。朋友处于卖方垄断地位,当他和我作交换时,作为理性的人,只愿意用相对便宜的东西(10万元的工程项目)去交换我手中相对贵重的东西(朋友基于该工程对我的“信任”),也就是说,他收回的对我的“信任”的价格要大于他给我的工程项目的价格,即他对我的信任价格大于10万元,这就相当于我接到了工程项目的同时,把对方对我的信任放在对方那里作为抵押,等我圆满完成工程项目后,才能用这个“好的结果”把朋友对我的信任重新赎回。反之,如果该项目没有做好,相应的“信任”也就不复存在(因为该“信任”无法赎回)。

第二次交换(图1的虚线下方):再假设这个工程项目价值11万元,并且对方不愿意把项目给我做,同理,这说明对方对我基于该工程项目的信任估价低于11万,因此第二次交换不成立。据此可判定,朋友在该工程项目这一事物上对我的“信任”价格处于10万至11万元之间。

同样的道理,如果该工程项目的价格是10.5万元,并且对方愿意给我做,说明他对我的信任是在10.5万至11万元之间……从理论上而言,经过多次试探,基于该工程项目的信任价格也就越来越明确,直至最后形成一个具体数字而非数据区间。

三、对企业中信任剩余和信任不足现象的分析

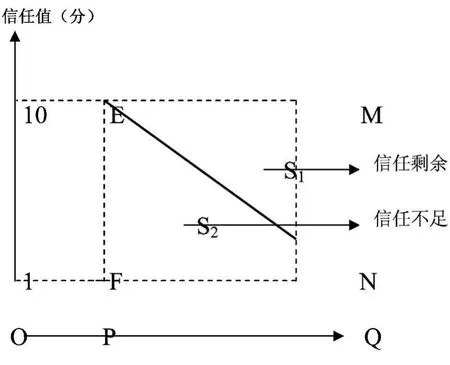

假设某公司有一名总经理A和十名员工。总经理欲从十名员工中挑选出一名作为自己的副手。在很多情况下,会出现如下两种情况(见图2)。其中横轴代表该公司除被选拔员工之外的其余十名投票者序列(并非投票者数量),例如,P代表第一名投票者……Q代表第十名投票者;纵轴代表十名投票者对被选拔员工的信任值,其中E=10,F=1;选段EN十名投票者对被选拔员工信任值的连线;EM、FN、MN三条虚线分别为三条辅助线。

图2 信任剩余和信任不足

1.第一种情况——信任剩余。信任剩余是指某人从周围环境中实际得到的信任值大于其应该得到的信任值。假设A对十名员工中的B员工的信任值是10分(10分为满分)并选择其为自己的副手,而其他九名员工对B的信任值依次为9分、8分、7分……直至1分,由于A对B有职务任命权,当B成为副手后,意味着其他9名员工必须以10分(等同于A对B的信任值)的信任值来认可B所具备的副手的权力及B今后在相关事务上的决定权。从B的角度来看,其在整个公司中本应获得S□EOPN的信任值,但上述结果使B相当于从其他九名员工处额外获得了(10-9)+(10-8)+……+(10-1)=45分的信任剩余,即图2中的S△EMN,这部分信任剩余也正是其他九名员工共同承担的福利损失。

2.第二种情况——信任不足。信任不足是指某人从周围环境中实际得到的信任值小于其应该得到的信任值。假设A对十名员工中的C员工的信任值只有1分(10分为满分)因此不打算选择其为自己的副手,而其他九名员工对C的信任值依次为10分、9分、8分、7分……直至2分,当A排除了对C的任命后,就意味着九名员工不得不以1分(等同于A对C的信任值)的信任值对C落选这一结果做出认可。从C的角度来看,其在整个公司中本应获得S□EOPN的信任值,但上述结果使相当于C从其他九名员工处一共损失了(10-0)+(10-1)+……+(10-8)=54分的信任值,即图2中的S△EFN,这部分损失信任值即新人不足,与上例一样,同样正是其他九名员工共同承担的福利损失。

3.对信任剩余和信任不足的进一步分析。上述分析中的“信任值”与该公司的权力配置紧密联系,无论出现信任剩余还是出现信任不足均是如此。具体而言,对于第一种情况,由于B员工在获得了S△EMN额度的信任剩余的前提下得到了额外的权力配置,继而会逐渐对该企业的日常运作产生负面影响,这一情形反映在现实中类似于家族企业中的任人唯亲现象,因此会引起其他员工的不满甚至跳槽;对于第二种情况,由于C员工损失了S△EFN额度的信任值,这部分信任值必然会转移到另一位被选拔的员工身上而使其获得了额外的权力配置,因此同样会逐渐对该公司的日常原作形成负面影响,同时,落选的C员工还会被视为拥有很高群众威望的“民间领袖”,在该公司私下集结成“有令不行”的小团体,这一情形反映在现实中,则类似于企业之中的派系斗争。

4.相应对策。基于上述分析,本文认为,尤其是在人数众多的企业中(例如大型集团公司或跨国集团公司),由于每一名员工的信任标准不同,信任偏好具有多样性特征,因此在企业中出现信任剩余和信任不足其实是一种常态,“信任额度和权力配置相吻合”的情况多数情况下只能作为一种衡量标准而存在。对于此,可通过如下两个渠道进行改善:一是建立考评机制,即设置科学合理的绩效考评制度,并真正执行到位,在动态考核中做到“职务可升可降”;二是完善补偿机制,即组织各种积极向上的文体组织或协会,这一方法不仅能够使前文提到的“暗中集结的民间小团体”以业余爱好为纽带在阳光下生存和发展,而且还能有效增进员工之间的了解和沟通,化解员工在日常工作中由于信任障碍而出现的不满情绪。

四、结论和研究展望

本文从定量的视角,在构建信任定价交换模型的基础上对企业的信任剩余和信任不足进行了相应研究,并认为,信任剩余和信任不足都会在企业内部产生权力配置失衡,在这一权力负外部性的影响下,企业科分别从考评和补偿两个角度进行完善。

事实上,第一,在理论分析层面,本文构建的信任定价交换模型偏重于理论分析,在实际操作中通过模型中所指的“多次交换”来实现信任的精确定价则是一个相对繁琐的过程;第二,在实践分析层面,本文侧重于对出现问题的原因而非解决对策进行分析。以上两点不足均需在后续的研究中进一步深入。

[1]Coase,Ronald.The Nature sf the Firm[J].Economics,1937,386-405.

[2]Coase,Ronald.The Problem Of Social Cost[J].Journal of Law and Economics,1960,1-44.

[3]巴泽尔(Barzel),产权的经济分析[M].上海:上海人民出版社,上海三联书店,1997.

[4]郑也夫,信任论[M].北京:中国广播电视出版社,2001.

[5]郑也夫,信任的简化功能[J].北京社会科学,2000,3.