文化信仰与商帮治理:明清时期晋商、徽商比较制度分析

2012-10-25张益赫

张益赫,葛 扬

(南京大学 经济学系,江苏 南京 210046)

文化信仰与商帮治理:明清时期晋商、徽商比较制度分析

张益赫,葛 扬

(南京大学 经济学系,江苏 南京 210046)

历史比较制度分析与新制度经济学理论能够较好地解释经济现象的历史演变规律。我国明清时期以晋商和徽商为代表的商帮模式,集中体现了中国式商业文化的特征。分析这两种商帮模式的不同,可以帮助我们有效了解文化信仰对商帮治理的不同影响,进而对当前企业治理模式的构建提供参考。

文化信仰;商帮治理;制度;集体惩罚机制

一、引言

自明中叶至清末民初的数百年间,随着商品经济发展、资本主义萌芽以及交通运输业的繁荣,以开展跨区域商品贸易为主的商帮在中国工商业发达地区逐步兴起。古代商帮,通常是指依靠地缘、血缘等关系形成的具有一定规模的商人群落。晋商、徽商、粤商、宁波商等均是明清时期陆续兴起的著名地域商帮,他们在流通领域活跃了上百年甚至数百年,对近代社会、经济产生了深远影响。其中,晋商与徽商在全国众多商帮中以资本雄厚、影响深远著称,而两者的商帮治理也颇具典型意义。

晋商与徽商虽在兴衰的时间上略有差异,但放在一个大历史的整体背景框架下,可视为近乎于同时期的不同地域商帮。本文通过历史比较制度分析(Historicaland Comparative Institution Analysis)、新制度经济学理论以及博弈论分析的方法,对比分析晋商与徽商的内部文化信仰与商帮治理结构之间的关系,同时剖析商帮治理中的委托—代理关系;解释文化信仰与商帮治理的关系与内在一致性;进而得出文化信仰的差异性是导致晋商与徽商治理结构不同的重要原因,同时得出商帮的制度性结构差异是它们文化信仰差异性的一致反映,两者相互支持并强化。本文提出,晋商的文化传统介于个人主义与集体主义之间,更偏向于集体主义;而徽商的文化传统则是非常典型的集体主义,并在此基础上进一步分析了集体惩罚机制的成立机制及其弊端。

二、晋商与徽商的初步描述

从整体进程中看,晋商与徽商的历史变迁有着类似的地方。从商帮兴起的地域来看,两者所处地域均地狭人稠。古代人民面对“士农工商”四条道路,入仕与务农都相对困难,而面对相对狭小的生存环境,从事工商业者自然增多,商品经济也就随之兴起繁荣。正如明代《安徽地志》所说的“徽人多商买,其势然也”。随着同时期社会的发展,交通运输业的扩大也为商帮的兴起创造了良好条件。重要的是,两个商帮的兴起均与时代的政策密不可分。晋商兴起于明初,因北方边塞大量驻军,明朝实施“开中法”。晋商凭借地缘等优势,获取盐专卖的权利,从而获利颇丰。同时,山西矿产资源丰富,手工业和加工制造业已初具规模,这也为晋商的发展提供了物质基础。徽商兴起于明弘治年间。明弘治五年(1492年),因“开中法”法行弊随,改“开中”为“折色”,商人以银两换取盐引后贩盐。徽商以地缘近两淮盐场集散地——扬州,故在此发迹,自此兴起于商界。民间流传有“钻天洞庭遍地徽”和“无徽不成镇”的谚语,便形象描述了徽商活动范围之大、影响之广。

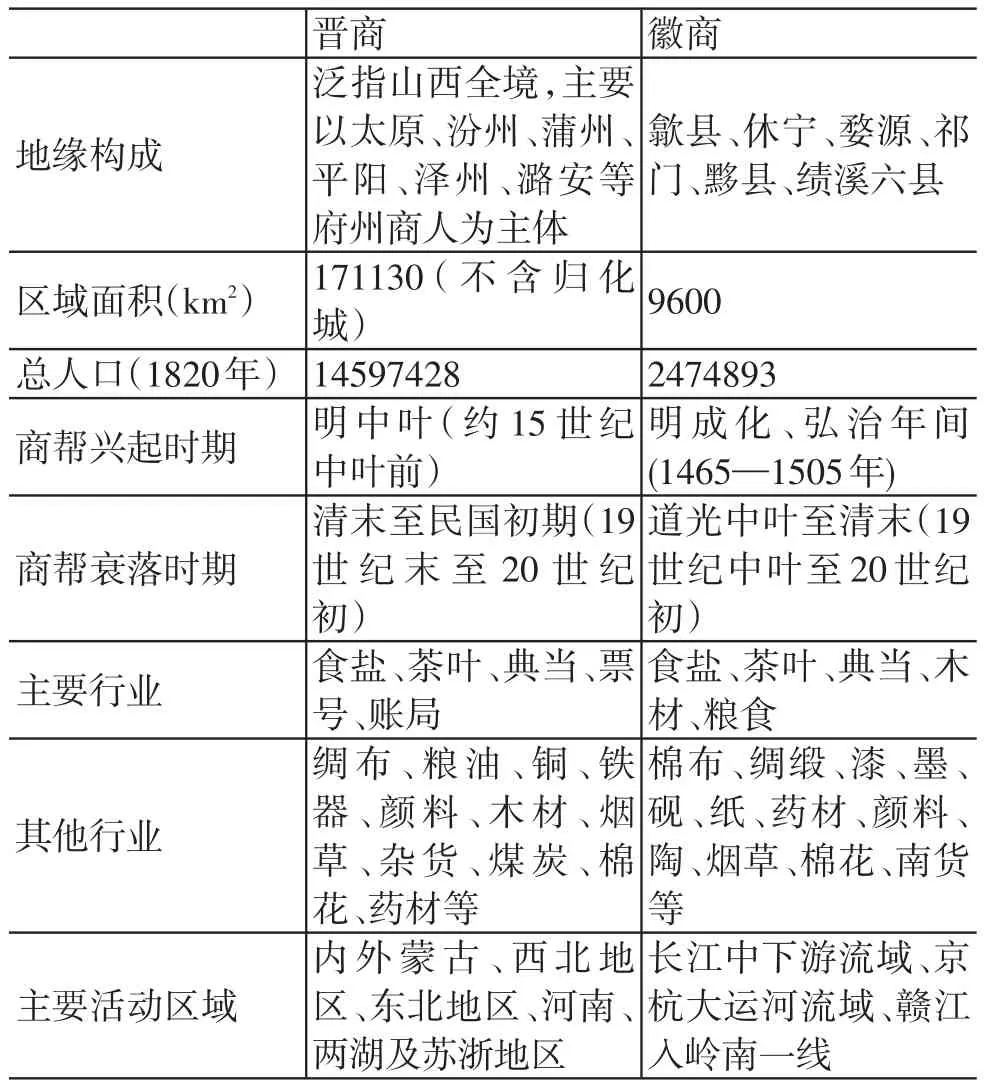

由此可见,晋商、徽商皆以获取盐业中的某些特许经营权为起步契机,在各自地域内形成“羊群效应”并在完成原始资本的初步积累后,两个商帮逐渐涉入其他商业领域,商帮规模自此形成并迅速扩大。根据现有资料整理(详见表1),晋商的经营领域有盐业、茶业、典当及清道光年间兴起的票号,徽商的经营领域有盐业、茶业、典当、木材、粮食等。由于盐业是官府所赋予的垄断贸易,故盐业自然也是商人的首重领域。

然而,晋商与徽商的发迹路径虽大体相近,但从微观视角观察这两个地域商帮的治理结构,不难发现,其相似历史轨迹背后却是两个大相径庭的治理模式。晋商采用以地缘关系为主的契约治理模式,而徽商采用以血缘网络为主的治理模式①。

表1 明清时期晋商与徽商基本概况

(一)晋商治理模式

对于建立在地缘关系基础上的晋商,其商帮特点为:(1)遵循避亲举乡之原则;(2)设有股俸制激励;(3)具有相对正式的号规约束机制。商号的建立通常由财权方聘请经理人,并同时邀请见证人若干,当面商讨订立合同股份、盈亏分配等事宜。其内部人事架构通常由财东、掌柜、伙计、学徒等组成。财东通常将资本交付大掌柜后,便不再过问商号的财务及人事等安排,静候经理年终的汇报。而对于雇员的选拔,晋商商号一般不聘用本族同亲,而是以地缘关系为基础,通常选择宗族外的同乡,不少商号明文规定不得聘用财东的亲戚。甚至晋商有意“避亲用乡”,明确规定不用“三爷”(少爷、姑爷、舅爷)。

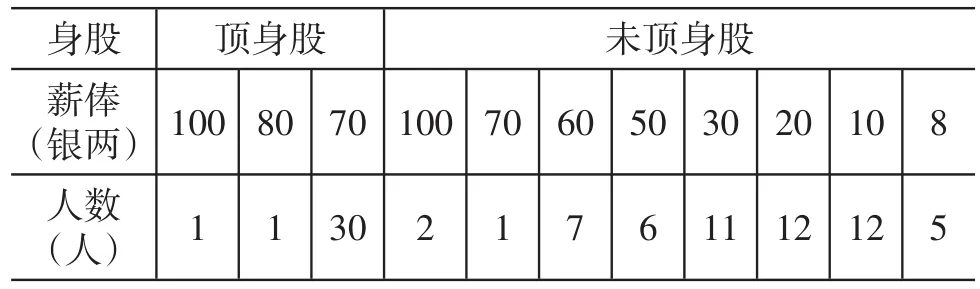

在激励制度方面,晋商采用股俸制,即商号股份通常划分为银股和身股。银股为财权方投资于商号的资本,其具有可继承性,且需对商号的盈亏负无限清偿责任。银股允许在一定时期内抽取、补进或增添新股东。身股,即以人力而非资本缴纳所获取的股份,其可参与分红而无需对商号盈亏负清偿责任。一般来讲,经理可顶一分(每股为一分,或称一俸),伙友顶身股最初不过二厘,然后每逢账期(即分红期,三年至五年不等)可增加一二厘,增至一股为止。凡伙友顶身股者,一般须在号内服务三个账期的历史,且工作勤奋未有过失,才可能通过一系列程序最终顶上身股。顶上身股后倘若有不端行为,则有相应处罚手段,罚金或减免顶身股份。顶身股者每年可按其所顶股份领取一定数量的“应支银”。应支银每股多者达四五百银两,少则一二百两,分四季支用。到账期分红时,无论应支多少,概由各人应得红利中扣除,上至经理,下至伙友,均一视同仁。倘若经营不当无红利可分,则顶身股者无红利可分,除每年“应支银”外,无其他所得。没有顶身股的伙友,则商号按年支付薪俸,最初不过一二十两,以后逐年递增亦不过百两左右。而学徒的年薪最初只有七八两,以后按成绩逐年增加,到十多两为止②(详见表2)。由表可见,股俸和薪金对伙计的激励作用有着显著的差异。

可以看出,在激励机制上,晋商在保证相对公平的基础上,将顶身股把雇员的收益与商号的收益紧密绑定,比薪金更能有效激励雇员。

表2 光绪三十二年(1906)协成乾票号身股、薪俸及人数统计

在约束制度方面,晋商商号拥有一套较为正式严格约束机制。(1)号内学徒、伙计不得在经商地私自携带家属,不得随意在经商地结婚。(2)号内人员非公事不得随意到其他商号串门走动;对于在号内结党营私、不服管教者开除。(3)财权方(财东)不得随意干预号内日常业务及人事安排,经理为号内事务的全权代理方。(4)学徒、伙计等不得随意回家,须按规定要求返家探亲。(5)总号与分号之间的业务、人事调动等往来,均有严格的组织程序及文书规定。总号有权对分号人员的业绩表现进行不定期检查等。

为了保证号规被严格执行,晋商商号制定了完整成套的正式制度约束安排及风险防范机制,将来源于宗族文化中的一系列非正式约束显现化、正式化,将传统的“潜规则”平面化,奖罚不分官职大小,一律平等对待。同时,晋商无论在选择经理还是普通伙计、学徒,都要求有同乡保人作担保。晋商商号在各地大多均只雇用同乡人做伙计,而号内人员赴异地经商亦不可携带家眷。这样在某种意义上讲,留在山西的家眷便成为约束异地经商雇员们行为的质押与担保。而对于那些违反号规被辞退的人员,晋商商号之间还有着一套集体惩罚机制,即违规者在被一家商号辞退后,其余晋商商号一般也不予录用,因此这也大大增加了号内人员违反号规的机会成本。

(二)徽商治理模式

对于建立在血缘网络基础上的徽商,其商帮治理的核心是依托于强大的宗族信仰、文化传统等一系列根植于人们内心的非正式约束(如族规家法、文化信仰等),建构起商帮内部的委托—代理关系,从而形成一种带有浓厚宗族式、人际化的企业治理模式。徽商的宗族观念很重,外出经商通常会以宗族血缘聚居。徽州人外出经商,在城镇落脚之后,宗族中的人马上就会随之而来,其后乡党也会随之而来,例如,休宁盐商汪福光“贾盐江淮间,艘至千只,率子弟贸易往来,如履平地”③,故宗族合伙经营成为徽商的经营特点。徽商内部的人事架构通常是由商人、代理人、副手、掌计、店伙等构成。其中商人为企业的财权方,但区别于晋商财东的是,徽商商人通常汇集经营权、所有权于己一身。代理人被委托管理日常事务,其看似相当于晋商的掌柜,但并非严格意义上外聘的职业经理人,实则大多由同宗族人员担任。副手一般充当商人的助手,通常商人会直接挑选其直系亲属或其他近亲担当,而其他掌管、伙计、雇工也尽可能地由同族人担任④。徽商在人事管理上的另一特点是任用僮仆。

在激励制度方面,徽商一般会以薪酬、奖金、职位升迁等方式。由于徽商的宗族意识十分浓厚,许多徽商既是商人也是家族族长或宗族要员,一定意义上形成了家长式的权威,财东凭借着宗族威望直接参与企业经营,故徽商企业并未像晋商企业那样实现了所有权和经营权的分离,诸如现代企业的股份制激励制度也未能在徽商中形成,所以相对于拥有明确股权激励的晋商而言,徽商似乎并未有成套的正式明文激励制度。当然,人际化交易在徽商中是存在的。如果商号的伙计得到了商人的赏识,也会得到额外的奖金收入,甚至可以得到提拔,但这些通常是没有明文契约约定的。文献记载有,歙人闵世章“赤手为乡人掌计簿,以忠信见倚任。久之,自致千金,行盐策,累赀巨万”⑤。可见店伙通过努力得到提拔重用,日积月累,也可收获不少。同样,庄仆们也可通过积累资产为自己赎身,改变所处的利益阶层。

在约束制度方面,徽商通常采取宗族内惩罚。相比于晋商的重激励而言,徽商更重约束。在发达的宗族制度下,徽商将宗法制度植入于企业管理,从而使其企业制度依附于宗族治理。所以徽商的人事管理一般都通过宗法家规完成,如奖、惩、赏、罚等均在宗族祠堂内完成。对于违反族法家规者,通常会采取训诫、笞杖、经济处罚、革出祠堂、除销族籍等惩罚措施。而对于那些对宗族声誉或发展有突出贡献的商人,宗族通常会采取“义举”、“义行”等荣誉表彰。除此之外,族人会通过增加一系列的物质保障,以增加雇员背叛的机会成本。

三、制度框架下的文化信仰与商帮治理

(一)文化信仰与商帮治理的制度性框架

文化信仰的差异性是导致晋商与徽商治理结构不同的重要原因,而商帮制度性结构的差异性是他们文化信仰差异性的一致反映,同时两者相互支持并强化。

所谓商帮治理结构,即商帮在经营过程中所采取的一系列制度性安排。晋商与徽商治理结构的差异本质上是两者在制度上的差异。格雷夫将制度定义为“具有自我强制的非技术性的行为约束”⑥。他在研究中世纪地中海马格里布商人与热那亚商人的贸易行为时,着重研究了两者的文化信仰与各自商业治理制度的关系。格雷夫在其历史比较制度分析中,十分强调初始文化对制度形成和经济增长的影响,并将文化信仰作为组织出现及演化的关键性内生变量。在他的理论模型中,文化信仰和组织是经济制度的构成因素。其中,文化信仰与预期直接相关,而预期影响着行为,即一个博弈参与者关于其他参与者行为的预期是非技术性的约束。同时,组织也是非技术性的约束,它通过引入新的参与者影响博弈结构中的信息交流、行为以及各自的收益权衡,最终达到均衡分析⑦。

商人的文化信仰内生地导致商帮治理制度的形成与演变。马格里布商人与热那亚商人在制度选择与变迁上的差异性是基于两者在文化信仰差异性之上的。文化的差异性提供了多种均衡点的选择,而不同的社会进程分别为马格里布商人和热那亚商人提供了不同的信息传递路径,进而导致了在相似环境下演变出相异的制度选择。随着社会历史进程的演变,在中世纪晚期,马格里布和热那亚商人便已各自形成了集体主义与个人主义的文化传统,马格里布商帮的文化遗产与集体惩罚机制的耦合成为又一个制度的均衡点。两者在文化信仰上巨大的差异性决定了他们对不同制度的选择。文化信仰与治理模式两者相互支持、强化,当外部条件发生变化时,不同的商帮会根据自身治理模式走上各自不同的发展道路,并很有可能由此踏上了一种制度模式的不归路。

中国历史上的两大商帮——徽商和晋商也存在类似的由于文化基础的差异而导致内部治理机制、均衡存在及维护方式的不同。

(二)文化信仰与商帮治理的内生关系与互动

从整体上看,制度是一系列被制定出来的规则、守法程序和行为的道德伦理准则,它旨在约束追求主体福利或效用最大化的个人行为⑧。非正式制度是制度的重要构成部分,主要包括文化信仰、价值伦理、习俗传统、道德观念等因素。其中文化信仰作为非正式制度的主要源泉,已经无意识地提前嵌入到未来某个正式制度当中,抑或早已成为某种正式制度的“先验”模式。我们知道,在明清商帮兴起之时,我国有关的商业法律法规尚不够健全,由于缺乏对正式制度的供给保障,文化信仰等非正式制度便开始充当起“法律约束”与“道德规范”的双重作用。随着时代发展,非正式制度向正式制度的过渡逐步完成,在此过程中,前者对后者始终起着有效的约束作用。

据资料考证,虽然晋商与徽商都具有较强烈的宗族观念,但相比之下,徽商的宗族观念更甚。如图1所示,类比于马格里布商人与热那亚商人的模式,晋商的文化传统介于个人主义与集体主义之间,但更多偏向于集体主义;而徽商的文化传统则是较典型的集体主义。因此,晋商与徽商在商帮治理的制度性安排上也存在着系统性的差异。

图1 商帮模式比较示意图

1.基于晋商的选择

首先,对于晋商而言,一方面由于晋商在宗族文化观念上不及徽商强烈,整体而言,晋人相对缺乏一个足够强大的宗族制度。另一方面随着贸易范围的扩大,信息的搜寻成本提高。随着时代的发展,晋商正式建立起了一套倚赖于地缘关系的显性契约制度。由于集体主义文化信仰的存在,集体(多边)惩罚制度自然应运而生。

在这种建立地缘关系上的集体惩罚机制下,对于委托人而言,这套制度提高了诚实的代理人被重新雇用的概率,而且可能将其提高至1,并可能将骗子被重新雇用的概率降至0。任何一个商人在选择合作伙伴时,就必定要选择那些以前从未有过欺诈行为的代理人了。于是,集体主义的惩罚机制便形成了自我实施。正如清代徐珂所记:“(伙计)毫厘有差立攒之,他号亦不录用,以是作奸者少。”⑨

由此可见,晋商的这套建立在地缘关系上的制度性安排,用于惩罚违规者是十分有效的,但在激励方面就略显薄弱,所以晋商引入了股俸制激励大大强化了激励机制,如表2所示,晋商在此时需支付不菲的股金给代理人,同时,不少晋商票号采取延期支付的方式有助于防范代理人的道德风险行为。

在文化信仰方面,晋商信奉关公,这与其遵循“举乡避亲”所需要的“忠诚信义”是一致的。同时,晋商凡在异地经商者,必会集资修建关帝庙,此时,关公也已成为明代中国各地民间信仰中影响最广的神人崇拜。正如明代谢肇涮所说:“今天下神祠香火之盛,莫过于关壮缪。”对于晋商主顾而言,这些共同的文化信仰大大增加了同乡成员伙计相背叛的道德成本。与此类似,晋商的一系列制度性安排更加固化了其基于文化信仰的行动实施。比如,为保证约束机制的有效,委托人对代理人既有地缘的限制,又有保人的担保以及不准其在异地娶妻纳妾、不准私携家眷、不得在号内接待个人的亲戚朋友等约束。毋庸置疑,这些机制显然又反过来进一步加强了其“安土重迁”的传统习俗信念。

2.基于徽商的选择

对于徽商而言,其所取得的成就离不开背后巨大的精神力量,而巨大的精神力量一定源于其复杂的社会文化背景。徽商的宗族性十分突出,其倚赖于自身的宗族制度与文化信仰,以血缘、亲缘关系为依托,建立起一套“商教合一(即商教杂糅)”的管治体系。通常来讲,族长不仅是宗族首领,同时往往又是商人组织的头目。作为宗族首领的商人有权利用族规家训管束同宗伙计,由于经理、伙计等均是同宗族弟子,约束性规则是族法家规,激励与惩罚大多依靠在家族中身份地位的升降,故徽商采取的是隐形激励机制,委托—代理关系也主要依靠隐形默契的传统习俗规范来约束。从商帮治理结构来看,比起中世纪马格里布商帮,徽商的集体主义精神更加强大。凭借着共同的文化信仰与强大的宗族观念,徽商内部的各种委托—代理成本大大降低。这与诺斯的观点相一致:意识形态或伦理道德能起到降低一种正式制度费用(监督、维护的费用)的作用。换句话讲,以徽商的治理方式,其在代理人激励上可以大大节约金钱成本,转而以职业地位前景或政治地位作为一种替代性的激励方式。此处论断与Gibbons和Murphy(1992)在理论模型和实证证据相一致。即当代理人同时面临激励契约(incentive contract)和职业前景激励时,如果代理人的职业前景激励更强(如:政治地位的激励),委托人可以给予其相对弱化的激励契约设计。与此同时,徽商在代理人约束上显得更为严苛。对违规的代理人不仅有金钱物质上的惩罚,还有在宗族内部对其进行精神、地位上的双重惩罚。这种基于文化信仰建立起的相对低成本并且具有比较优势的委托—代理关系,在一定程度上很容易形成路径依赖,自然而然会继续巩固下去。

徽州素有“礼仪之邦”之美誉,儒家思想在徽人中具有十分崇高的地位。徽商自古就“贾而好儒”之称,儒家强调信义,徽商深受影响,表现在商业上,形成了以诚待人、以信接物、以义制利的商业道德。明清时期遍及全国各地的徽商,在会馆中都无一例外地设立“文公祠”供奉朱熹。笔者认为,徽人对朱子文化思想的高度信仰与治理模式紧密相关。徽商对儒家朱子的思想奉若神明,视朱熹制订的《家礼》为族规家法之规范,并以其纲常伦理思想作为其维护思想统治的利器,所以这就不难理解徽商从意识形态上加强了对代理人采取机会主义行为的约束。徽商“贾而好儒”,对教育十分重视,“使之知所以修身、齐家、治国、平天下之道,而待朝廷之用也”⑩的思想深深地根植于徽人之中。由于教育事业得到充分重视,徽人在科举考试方面表现出较大的比较优势。据统计,顺治时山西每科中进士33人,康熙时16人,乾嘉时每科不足12人,咸同时每科不足10人,光绪时每科10人。此与徽州“连科三殿撰(状元),十里四翰林”⑪、“五里一翰林,一门三进士”相比,简直有天壤之别⑫。在我国古代对商人缺乏有效约束和保护的情况下,贾人(子女)通过入仕,凭借政治地位不但进一步获取经济特权,而且更能巩固族人企业的地位。在谋取更大经济利益的同时,有效规避了财产的政治风险。

最后,在文化信仰与商帮治理方面,有一个颇有意思的现象。徽商十分重视传统儒家文化与宗族观念,却有着聚族外迁的习俗;晋商推崇“学而优则商”,却又十分“安土重迁”。不少学者对此有过研究。刘建生等认为徽商有聚族外迁的传统,这使得徽人家族间融合度低,从而形成对乡土依赖程度较为单薄的观念⑬。本文认为,徽人举迁主要因为逃避北方战乱及地狭人稠的自然条件,同时徽商的宗族治理模式反而很可能是推动举族外迁的重要因素。正如归有光所云,“歙山郡,地狭薄不足以食,以故多贾,然亦重迁,虽白首于外,而为他县人者盖少”⑭。从另一个细节可以看出,徽商在异地经商者无不祭先祖、建祠堂、会馆,以传统文化为纽带加强宗族凝聚力。据文献记载,徽商会馆的功能日臻完善,主要用于互济互助、力行善举;祀神聚会、联络乡谊;兴办文教、附设书院培育子弟等⑮。学术界公认徽商是各大商帮中宗族观念最强的,这主要在于徽州是一个移民社会,而其他地方的人以土著为主。作为移民,为了生存与共同发展的需要,强化宗族文化观念则无可厚非。

对比晋商,通过文献查阅,本文发现晋人自古确有“安土重迁”的习俗,这一点也与其以地缘为基础的商帮治理结构紧密相连。尤其是山西票号实行的“总分号”时所实行的以地缘关系为基础的委托——代理机制及其相关约束,正如《美汇报告》中所指出的,山西票号选用伙友时“只限于山西籍,如属可能,并只限于小同乡。如果某人被任为分号经理,他的家属就被留在总号中作为人质,以资保证”⑯。诸如此类的约束措施反而更进一步地强化了晋人“安土重迁”的文化习俗。可见,在很长的时间内,源于文化信仰的非正式制度与商帮治理模式很好地形成耦合,两者之间相互支持、相互强化。

(三)集体主义惩罚机制的进一步分析

我们发现,在集体主义文化信仰占据主流地位的商帮中,集体主义惩罚机制是普遍存在的非正式制度约束。在中世纪的马格里布商人中,集体惩罚机制便是其商帮治理的重要组成部分。同样,在儒家之仁义诚信深入渗透的传统中国社会之中,人们在社会博弈中易于选择讲究信义。随着越来越多的人选择诚信,“集体惩罚机制”便随之产生。由于制度存在着路径依赖,将有惯性地稳定存在,进而使得先前博弈的结果——诚信,逐步成为新的博弈规则。

如前所述,徽商具有十分发达的宗族文化与道德规范,其文化传统是很典型的强集体主义,故徽商采用的是亲缘型集体惩罚机制。然而,由于晋商的宗族制度不及徽商发达,相比而言,晋商的文化传统虽介于个人主义与集体主义之间,但更多偏向于集体主义。尽管拥有现代企业治理结构中的相关制度性安排,晋商同时仍旧依赖于集体主义惩罚机制,故晋商采用的是地缘型集体惩罚机制。

本文认为,徽商的亲缘型集体惩罚机制属于强集体惩罚机制,其应用范围可以包含宗族内与宗族间。当然,徽商的集体惩罚机制主要建立在宗族内部。倚赖于徽商的强大宗族体系与宗族治理模式,委托人对代理人的惩罚通常在宗族祠堂内完成。这种依靠于强大的宗族信仰与意识形态的商帮治理模式,使得委托人对代理人在精神与意念上的奖惩显得尤为重要。但是,受限于这种亲缘型集体惩罚机制主要采取的是宗法族规等内部非正式制度,缺乏相对正式的制度法律,同时徽商治理又缺乏正式的委托—代理制度,所以很难对此量化建模。对比而言,基于地缘治理模式之上,晋商的地缘型集体惩罚机制则属于弱集体惩罚机制,由于晋人缺乏相对发达的宗族关系,其应用范围主要是宗族间,即各个商人之间凭借地缘背景建立起的一套对违规代理人的集体(多边)惩罚机制。由于各商号之间必然存在有差异性,故相对正式的委托—代理制度便成为此类集体惩罚机制得以实施重要支撑。这点也与实际历史事实相符。

最终看来,基于集体主义的信仰与制度安排对晋商与徽商都产生了不小的影响。以历史结果为导向,不难看出,拥有着强大集体主义的徽商,由于其商帮治理模式的相对固化以及委托—代理制度的局限不完全,导致了其贸易范围难以扩大。同时,强大的集体主义在某种程度上形成一种对外族的阻入效应,不利于贸易市场的开拓。整体而言,随着时代的发展,徽商的这种强宗族意识反而成为了其前进的绊脚石。如此强宗族意识的背后是思想观念的陈旧与固化,这也导致其在应对外部环境变化上的适应调节力较弱,无法顺应时代的浪潮并及时对委托—代理等制度关系做出调整,这恐怕也是其衰落的原因之一。我们承认,集体主义的一些制度安排可以在很大程度上节约内部的交易成本与摩擦费用,但从现实情况看来,随着企业的不断壮大,为了规避风险,一些必要的制度性安排及其相应的成本花费是必要的。相比起徽商,晋商的委托—代理制度相对完善,也抓住了外部扩张的机会,已经将票号业务开拓到世界各地,如:俄罗斯、印度、南非、美国等地。但相比起现代企业治理,晋商采用这种建立在地缘基础上的集体主义治理模式仍然限制了其发展的脚步。从历史结果上看,晋商也未能继续顺应时代潮流对商帮治理制度进行灵活变革,最终衰落于20世纪前叶。我们不得不承认的是,在当时信息技术相对落后的条件下,商人们确实必需倚赖于血缘或地缘的约束来保证委托人的权益不受损失。故综合而言,在特定历史环境与技术受限的条件下,相比于徽商,晋商已经能较好地将个人主义与集体主义的制度性安排有机地结合到一起,并得以均衡地发展。

四、总结与启示

我国明代逐渐兴起的两大商帮——晋商与徽商,由于不同地域文化信仰的差异,导致两者选择了相异的商帮治理模式。同时,不同的商帮治理模式又在一定程度上固化并强化了各自的文化信仰与宗族习俗。按历史发展的轨迹来看,这一过程似乎呈现出沿着“文化信仰——商帮治理——文化信仰——商帮治理……”的模式循环并螺旋式上升。

回顾整个研究,我们发现,每一个地域文化都拥有自己的特点,没有哪一个治理模式可以完全复制照搬,也不存在哪一个模式是绝对正确或错误的。一个有效的治理模式一定可以与其所处的地域文化信仰形成很好的制度耦合,从而一定可以节约企业的交易费用与治理成本。本文认为,作为发展中国家,我国在现代企业的治理上,一方面应该充分利用后发优势,有效汲取前人的经验与教训;另一方面,我们更应注意到,本国的企业治理不应盲目地完全模仿西方发达国家的治理模式,而更应结合我国的国情与文化软环境,摸索出一条与本土文化信仰、地域风俗相耦合的治理模式。

注释:

②张正明:《明清晋商及民风》,人民出版社2003年版,第65—66页。

③[明]汪尚和:《休宁西门汪氏宗谱》卷六《益府典膳福光公暨配金孺人墓志铭》。转引自王廷元,王世华:《徽商》,安徽人民出版社2005年版,第195页。

⑥引自Greif,A.,“Microtheory and Resent Developments in the Study of Institutions through Economic History”,in David M.Kerps and Kenneth F.Wallis,eds.,Advances in Economic Theory, vol.2, Cambridge: Cambridge University Press,1997,P.79.

⑦杨德才:《新制度经济学》,南京大学出版社2007年版,第401页。

⑧[美]道格拉斯.C.诺斯:《经济史上的结构与变迁》,商务印书馆1992年版,第225页。

⑨[清]徐珂:《清稗类钞》第十七册《农商类》,中华书局1984年版。

⑩[宋]朱熹:《朱文公文集》卷七五《送李伯谏序》。转引自赵华富:《徽州宗族研究》,安徽大学出版社2004年版,第426页。

F092

A

1007-905X(2012)06-0043-05

2012-04-10

葛扬(1962— ),男,江苏海安人,南京大学经济学系系主任,教授,博士生导师。

责任编辑 姚佐军