浙江省“体育、艺术2+1项目”实施工作的现状调查及分析

2012-10-24朱建清

朱建清

(浙江树人大学 公共体育部,浙江 杭州310015)

为深入贯彻第三次全教会精神,全面推进素质教育,促进中小学生的全面发展和健康成长,教育部、国家体育总局、共青团中央、全国少工委决定从2001年起,组织实施“全国中小学生课外文体活动工程”[1]。2004年8月,教育部办公厅颁发《关于“体育、艺术2+1项目”实验工作的通知》[2],决定在全国中小学课外文体活动工程示范区进行实验,在取得经验的基础上,在全国中小学全面实施,即通过学校组织的课内外体育教育和艺术教育活动,让每个学生在九年义务教育阶段能够掌握两项体育运动技能和一项艺术特长,为学生的全面发展和终身体育奠定良好的基础。从2004年9月份开始,首先在全国15个课外文体活动示范区进行实验。教育部在总结近几年来试验区实践经验的基础上,于2011年4年,教育部办公厅颁发《关于在义务教育阶段中小学实施“体育、艺术2+1项目”的通知》[3]。以上的举措,充分表明了国家对实施“体育、艺术2+1项目”工作的决心与重视程度。同时实践证明,“体育、艺术2+1项目”是培养学生运动技能和艺术特长的有效载体,是一项学生欢迎、家长支持、社会赞同、惠及亿万中小学生的素质教育工程,对于提高中小学生的体育素质、审美情趣和人文素养,营造健康向上的校园育人环境,具有重要作用[3]。

浙江省教育厅依照通知精神,结合本省实际情况,于2006年7月颁发了《关于深入实施全国中小学生课外文体活动工程的通知》[4],开始进行“浙江省中小学生课外文体活动工程示范区”创建活动,与此同时,把“体育、艺术2+1项目”工作作为中小学生课外文体活动工程的主要内容。至今,“浙江省中小学生课外文体活动工程示范区”创建工作已经实施6年,本研究试图通过采用文献调研、问卷调查、实地考察、专家访谈等方法对浙江省中小学实施“体育、艺术2+1项目”的状况进行调查与分析,对浙江省实施“体育、艺术2+1项目”工作的基本状况进行描述,揭示实施过程中所存在的问题,为政府主管部门完善管理以及制定政策提供依据。

1 浙江省实施“体育、艺术2+1项目”的总体情况

1.1 目的与规划

实施“体育、艺术2+1项目”工作其目的是为进一步推动学校体育和艺术教育的改革与发展,引导和鼓励广大中小学生积极参加形式多样、生动活泼、健康向上的体育、艺术活动,促进学生的全面发展和健康成长,是深入推进素质教育的一项重要措施,对于促进人的全面发展、提高全民族的整体素质具有重要的意义。在《浙江省学校体育卫生和艺术教育发展“十一五”规划》中提出:实施“全国中小学课外文体活动示范区工程”,积极推广“体育、艺术2+1项目”。在全省逐步扩大“体育、艺术2+1”项目试点,开展省级中小学课外文体活动示范区的创建活动;建设50个省级以上的文体活动工程示范县(市、区)[5]。

1.2 实施基本情况

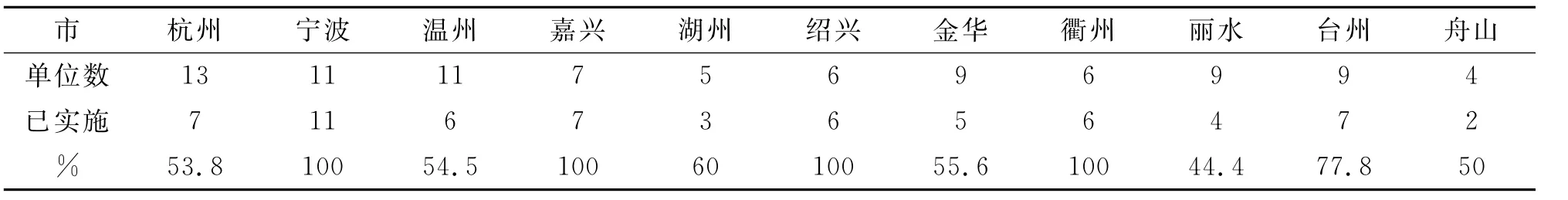

浙江省依照“面向全体、搭建平台、机制保障、整体规划、分步推进”的工作思路,各地全面贯彻,认真实施,“体育、艺术2+1项目”实施工作取得了显著成效。目前,已在1个国家级、63个(占全省70%)(见表1)省级中小学生课外文体活动工程示范区,义务教育阶段学校中全面实施“体育、艺术2+1项目”,并创建了一批省级体育、艺术教育特色学校,已初步形成地域特色鲜明,稳步推进体育、艺术教育课程建设,积极开展内容丰富、形式多样、健康文明的文体活动新局面,有力地推进了全省学生阳光体育运动的普及和推广,在推进素质教育,促进学生全面发展、健康成长方面发挥了重要作用,较好实现了预期目标。

表1 浙江省实施“体育、艺术2+1项目”的基本情况

表1显示:目前宁波市、嘉兴市、绍兴市和衢州市四个地区的各县(市、区)100%实施“体育、艺术2+1项目”。除了丽水市外,其他县(市、区)实施比例均在50%以上。另外,在调查中发现,在未实施"体育、艺术2+1项目"的23个县(市、区)中,大多属于地处偏远且经济相对欠发达的地区。

1.3 配套的制度保障

6年来,浙江省教育行政部门对实施“体育、艺术2+1项目”在宏观管理和具体引导方面做了不少工作,促进了全省“体育、艺术2+1项目”实施工作的开展。一是政策保障。省教育厅相继出台《浙江省教育厅办公室关于做好“减负”工作的通知》、《关于调整中小学体育课时的通知》、《关于加强农村中小学体育艺术教师和校医队伍建设的若干意见》、《关于开展浙江省体育特色学校建设的通知》和《关于加强艺术教育特色学校建设的通知》等系列文件,为“体育、艺术2+1项目”实施工作在政策层面提供了保障。二是规范管理。省教育厅在创建中小生课外文体工程示范区工作中依照:确立试点区——培训指导——试点区创建——申请验收——命名示范区的流程进行管理。最近,省教育厅为了推动全省中小学生课外文体活动工程进一步上台阶、出成效,决定对建设期满五年的省级中小学生课外文体活动工程示范区开展复评工作。对重申报轻建设,建设成效不明显的,则提出整改意见,延迟一年复评;一年后复评不合格,则予以摘牌,确保了创建的质量。三是搭建平台,丰富活动载体。体育方面:先后启动以“万班千校”比赛为重点的全省中小学生篮球、乒乓、足球三大联赛,为项目推进搭建了一个广阔的平台。艺术方面:从省级层面举办省中小生艺术节、合唱节、戏剧展演、现场写生大赛和中小学生美术比赛等活动,为广大中小学生提供了全方位的才艺展示平台和机会。

2 浙江省实施“体育、艺术2+1项目”的成效

2.1 推动了学校素质教育的实施

各示范区及各中小学校都以创建中小学生课外文体活动工程为抓手,全面实施“体育、艺术2+1项目”作为推进素质教育,活跃学生课余生活,注重发展学生实践和创新能力,培养学生健康生活方式的一个重要组成部分。全省唯一的国家级示范区——东阳市教育局领导对实施“体育、艺术2+1项目”取得了共识:一是不求学生人人成为运动员或艺术家,但求个个提升身心素质和审美素质,为东阳学子的终身幸福打好基础;二是学科教学成绩与 “体育、艺术2+1项目”要全面抓,都过硬;三是在没有改变高考制度的背景下,教育行政部门与校长应该有所作为;四是抓“体育、艺术2+1项目”,绝对不会降低教育质量,不会降低升学率[6]。在实施“体育、艺术2+1项目”后,人民群众对教育满意度大大提高,为全省各地市示范区创建树立了学习榜样。问卷调查显示:在实施“体育、艺术2+1项目”的学校中100%学生都认为自己在参加活动后,在身体素质、心理素质、运动技能技巧、艺术素养、交往能力、自信心、体育和艺术欣赏能力和健康状况中的某一方面或几方面都有了一定程度的改善与提高。

2.2 有效推进体育、艺术课程的建设与改革

全省在实施“体育、艺术2+1项目”工作中,以课堂教学为主渠道,开齐开足音乐、体育、美术课程,把“体育、艺术2+1项目”的相关内容纳入教学计划,创新教学内容,进行教学改革,不断提高教学水平。2008年浙江省中小学体育卫生专项督导统计数据显示:全省开齐开足体育课程的初中、小学学校比率均为94%。目前各示范区学校中开齐开足体育课程学校比率均为100%,艺术类课程开齐开足学校数比例也基本达到100%。实施“体育、艺术2+1项目”,使体育课程内容在原本丰富的基础上更加多样化,可供不同兴趣不同爱好的学生选择,这也与新课程发展学生特点,从学生实际出发相结合,从而保证学生发展的多样化、个性化,学生也能更好地掌握体育、艺术技能,且使其成为伴其终身的技能。示范区各校在保证课程计划落实的基础上,重视用新的理念指导体育、艺术教学,在注重学生兴趣培养的同时,通过加强学生基本活动能力培养,充分发挥体育和艺术教育的各项功能,有效推进了体育艺术教学改革。

2.3 创建了一批体育和艺术特色学校

在实施“体育、艺术2+1项目”工作中,为了形成各具特色的体育、艺术活动内容体系,形成学校的体育、艺术项目传统。浙江省教育厅从2007年起在各中小学校开展省级体育、艺术特色学校的建设工作,几年来,各地全面贯彻,认真实施,全省体育、艺术特色学校创建工作取得了显著成效。目前,全省已经创建了598所省级体育特色学校、444所省级艺术特色学校和一大批市、县级体育、艺术特色学校,有力地推进了中小学体育、艺术课程建设和文体活动的开展,在推进素质教育、促进学生身心健康成长和提高学生艺术素养方面发挥了重要作用。

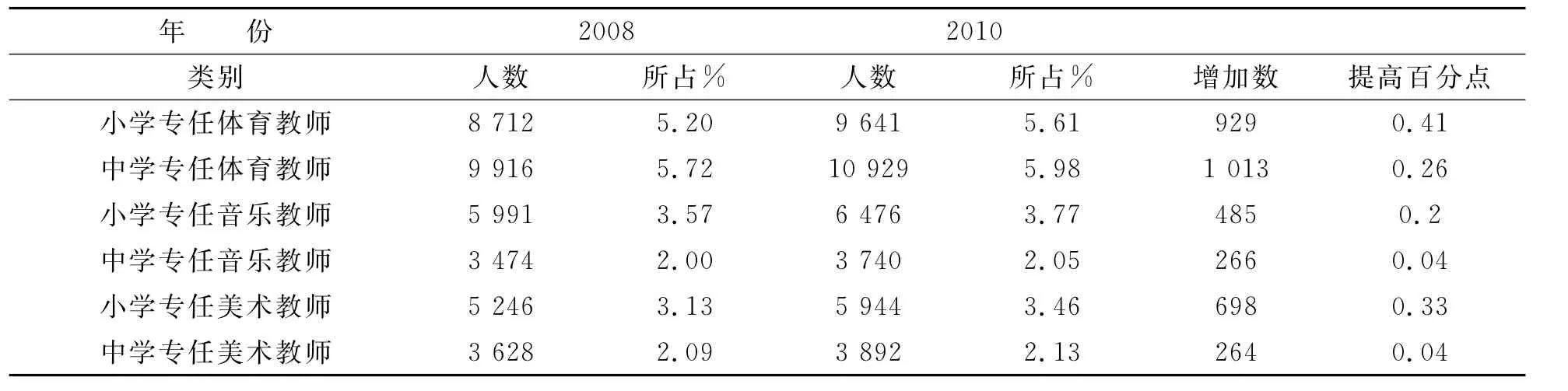

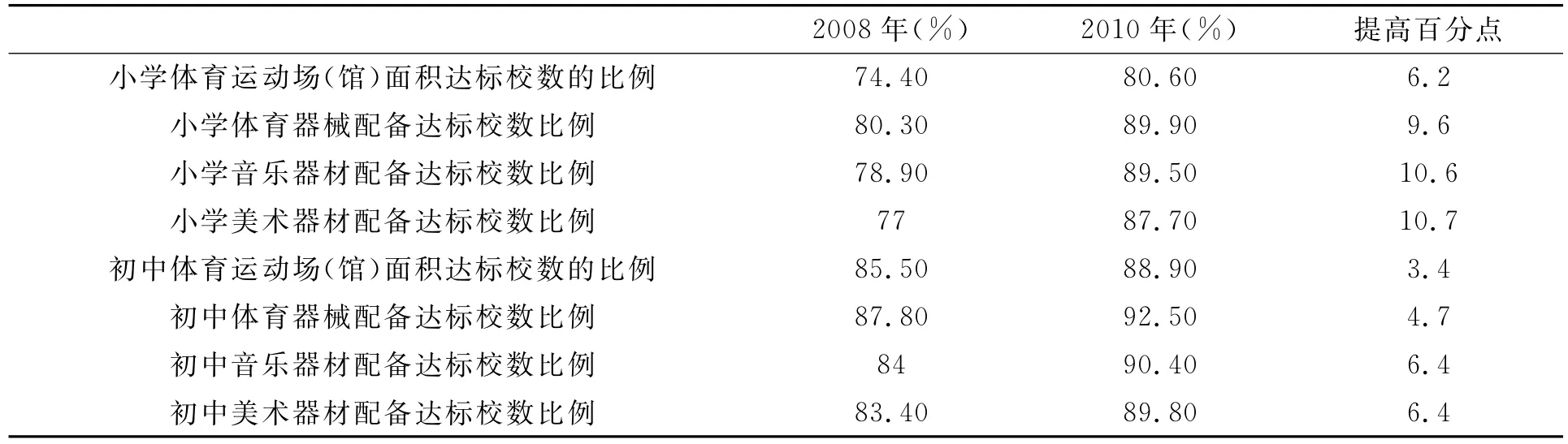

2.4 体育、艺术资源配置进一步优化

随着中小学生文体工程示范区的创建和“体育、艺术2+1项目”实施工作的深入开展,各地教育行政部门十分重视体育、艺术资源的优化配置,为项目持续推进提供保障。在人力资源增量优化方面:全省体、音、美师资队伍的数量有了一定增加(表2)。表2显示,从2008年至2010年三年间全省中小学体、音、美专任教师的数量上共增加了3 655名,在各年段教师总数中所占的比例了也有不同程度的提高。在物质、财力资源增量投入方面:一是加大了文体基础设施,提高义务教育阶段学校体育场(馆)和体音美器材配备达标(表3)。从表3中可以看出,三年来全省义务教育阶段的体育运动场(馆)和体音美器材配备达校数比例都有不同程度的增长,其中小学音乐和美术器材配备达标校数比例提高超过10个百分点,表明在文体活动基础设施建设发展态势良好,为开展丰富多彩、形式多样的文体活动提供了良好的物质保障。二是增加经费投入。如舟山普陀区近三年来,共投入体育、艺术教育基础设施建设和音体美等器材配备经费达1.5亿;全区体育场地达标率为93%;体育器械配备和音乐、美术器材配备全部达标;全区中小学校舞蹈房、音乐教室、美术教室、小剧场的配备率分别达到90%、93%、100%和48%。宁波市北仑区三年共投入7 931万元用于文体活动基础设施建设。东阳市在四年中两级财政拨款和学校筹资投入中小学活动经费(含文体基础设施投入)近1个亿。

表2 2008年与2010年全省中小学体音美师资情况

表3 2008年与2010年全省义务教育阶段学校体育场(馆)和体音美器材配备达标情况

在人力资源存量调整方面:一是提高体、音、美教师队伍的学历合格率,目前全省专任教师学历合格率达到99%以上;二是加大对专职体育、艺术教师的培训力度,倡导各校发挥班主任、非体艺教师及家长的一技之长,进行课外志愿辅导活动。利用少年宫和辖区的文体类办学机构,聘任校外专业教师对学生进行辅导,使学生的文体活动水平在普及的基础上有了提高。在物质、财力资源存量调整上:一是提高了学校现有资源的利用率;二是充分利用本地丰富的社会教育资源,发挥体育馆、少年宫、青少年活动中心、体育俱乐部、少体校、社区健身房、歌舞团、群艺馆、文化馆、书画院等体育艺术教育资源,以及科技馆、博物馆、植物园等科技资源;三是因地制宜,因校制宜,通过开发、改造和自制一些活动器材。通过合理配置和利用体育、艺术资源来不断满足实施“体育、艺术2+1项目”对体育运动和艺术活动的新要求,不断拓展课外文体活动空间。

2.5 形成了品牌赛事

建立全省中小学生篮球、乒乓球和足球联赛制度。从2008年3月,首先启动了浙江省中学生篮球联赛。联赛以学校为基础,以“万班、千校篮球赛”为重点,面向全体学生,要求人人参与、班班比赛。据不完全统计,全省有2 300余所中学47 000余班级的200余万名中学生参加了前三阶段的篮球联赛,相当于全省中学数的97.8%、中学班级数的85.3%、中学生数的77.4%参与了联赛活动。在篮球联赛取得成功的基础上,于2010年启动了首届全省中小学生乒乓球联赛:全省共有5 957所中小学、535.5万中小学生参加了乒乓球联赛,相当于全省中小学数的91%、中小学生数的88%参与了联赛活动。同年,还启动了首届全省中小学生校园足球联赛:全省共有近300支球队进行了千余场比赛,组织开展了足球嘉年华、足球训练营和教练员、裁判员培训班,学校、学生的参与人数、社会各界及家长等人群的关注度都创造了浙江足球比赛史上规模之最。三大联赛本着面向全体、资源共享和广泛参与的原则,改变以往以最终以竞赛成绩为目的的理念,在组织形式上和比赛内容等方面进行变革与创新,增加了如篮球的“运球、投篮”、足球的“足下生辉活动、小鬼当家赛”和乒乓球“对墙击球”等技能类比赛内容,并与“体育、艺术2+1项目”实施工作有机地相结合。三大联赛,让广大中小学生都能积极参加文明、健康、活泼的阳光体育活动,提高青少年的身体素质,丰富校园文化生活,打造学校体育文化特色,形成浙江省学校体育品牌。

2.6 培养了一大批体育、艺术人才

全省中小学课外文体活动工程示范区的建设和“体育、艺术2+1项目”实施工作的开展,为各级各类学校培养了大批的体育、艺术特长生,整体上提高了学生的文体素质。如金华市婺城区在创建文体工程示范区以来,共向省级运动队输送优秀运动员24名,向市级运动队输送162名。2010年示范区诸暨市的浣纱中学和浣江中学分获得全省第三届中学生篮球联赛(ZSBL)初中男子、初中女子组冠军。2011年省中小学生舞蹈节,全省各地各校广泛发动,踊跃参与,经过层层选拔,共有99个优秀节目、近3 000名师生进入省级现场展演。2011年全省中小学生美术比赛,组委会共收到了来自全省各地的中小学生美术作品13 000余件。在浙江省艺术教育委员会组织的浙江省学生艺术特长A级测试活动中,全省每年都有2 000名左右学生报名参加,测试内容和包括钢琴、声乐和中国画等42个项目,约有20%左右的学生获得合格证书。由各地市组织的浙江省学生艺术特长B级测试活动中,每年大约有8 000名中小生报名参加,约有30%的学生通过测试获得合格证书。

3 浙江省实施“体育、艺术2+1项目”过程中存在的问题

3.1 缺乏实施“体育、艺术2+1项目”的长效机制

由于创建文体活动工程示范区和实施“体育、艺术2+1项目”是一项系统工程,需要方方面面的共同努力,不仅需要政府层面的重视和支持,而且需要学校领导、师生的群策群力、共同参与才能持之以恒。调查显示:有些地方由于部分教育行政领导和学校领导认识程度不够,出现了昙花一现的现象。在第一批和第二批示范区的一些学校通过访谈学生中发现,现在有些学校的学生对“体育、艺术2+1项目”活动根本不了解,更不用说亲自参与了。尽管示范区中各校都制定了实施方案,但有些学校存在摆“花架子”、应付上级部门检查和做表面文章等现象,无法长期坚持实施。由此可见,为了项目的持续推进,建立长效机制迫在眉睫。

3.2 体育、艺术资源配置不足

尽管全省体育、艺术资源配置在不断优化,但是还是不能满足当前学校开展文体活动的需求,这也是阻碍“体育、艺术2+1项目”实施的一个重要的制约因素,尤其是一些经济欠发达的农村学校。如2010年丽水市小学体育运动场(馆)面积达标校数和体育器材配备达标校数比例才达到56.82%和83.33%;台州市小学生专任体育、音乐、美术教师分别只占本地区小学教师总数的5%、3.19%和2.89%,距配齐配足的要求相距甚远。此外,区域之间、城乡之间和学校之间都存在着发展不均衡现象。指导教师专业能力不强,将直接影响“体育、艺术2+1项目”实施的质量。在实地考察中多次发现,有些学校由非专业教师指导学生乐器演奏,导致出现大部分学生乐器音调不准的问题都发现不了的现象。考察组的音乐专家指出,出现这种情况,不仅不能提高学生的技能,而且会严重影响学生今后音乐素养的培养与提高。这种现象必须引起各地教育行政部门和学校领导的重视。

3.3 活动内容和组织形式过于单一

教育部制定的“体育、艺术2+1项目”实施方案中,不但项目众多,而且就每一个项目从小学三年级到九年级设定了不同的标准,每一个学生都可以根据自己的兴趣和爱好选择两项体育类项目和一项艺术类项目进行学习与练习,学生有很大的自由选择度。但在调查中发现,由于受领导重视程度、师资力量、场地设施、考核评价和管理水平等诸多因素的影响,存在着项目统得过死,组织形式单一等问题,满足不了不同层次、不同兴趣和不同爱好学生的需求(有25.6%学生建议增加活动项目选择的要求),影响了“体育、艺术2+1项目”实施效果。

4 对策与建议

4.1 提高认识,加强管理,建立长效机制

实施“体育、艺术2+1项目”,是一项开拓性的全新工作,工作十分具体,操作性很强,迫切需要各地各学校领导在思想上提高认识,在不断总结经验基础上,强化科学管理、突出特色凝练、提升内涵建设、建立长效机制,使全省“体育、艺术2+1项目”实施工作有效健康可持续发展。

4.2 进一步合理配置体育、艺术资源

在增量资源上,要进一步加大投入力度。加强体育、艺术教师队伍建设,按照国家教学计划要求配齐体育、艺术教师;多渠道筹集资金,配足体育、艺术教育设备器材。在配置资源政策上应向经济欠发达地区尤其是农村学校倾斜。在存量资源上,要不断优化体育、艺术教师队伍结构和提高现有资源的使用效率。加强在职教师尤其是兼职的岗位培训和专业进修,提高其专业教学水平和辅导“体育、艺术2+1项目”的能力。鼓励其他学科教师通过自修和培训,提高体育、艺术素养,成为“体育、艺术2+1项目”的参与者和指导者;通过科学安排时间和拓展空间等形式来提高现有体育、艺术场所和器材的使用率,应积极鼓励师生自制简易体艺活动器材。

4.3 积极探索活动的内容和组织形式,优化项目结构和评价体系

各级教育行政部门和学校要抓住机遇,认真组织,周密安排,积极开展丰富多彩、形式多样的体育和艺术活动。在实施过程中,应与严格落实体育、艺术课程和每天锻炼一小时、全面深入推进“全省学生阳光体育运动”、体育、艺术特色学校建设和对学校师生的考核评价等方面的工作有机地相结合。加强对活动项目选择和评价体系的科学研究,选择符合本地本校实际情况的活动项目内容和制定科学的评价体系。

4.4 营造氛围,形成全社会共同推进素质教育的合力

进一步营造社会各界关心学生全面成长的环境,加大宣传,定时、定期开展广泛的中小学生体育、艺术教育成果展示;建立学校、家长、社区一体化的课外文体活动体系;教育部门要协调相关部门共同推进、密切关心中小学课外文体活动工程创新和实施“体育、艺术2+1项目”工作的开展,充分利用社会力量推进素质教育的实现。

[1] 教育部,国家体育总局,共青团中央,全国少工委.关于实施“全国中小学生课外文体活动工程”的通知.教体艺[2001]4号.

[2] 教育部办公厅.关于开展“体育、艺术2+1项目”实验工作的通知.教体艺厅函[2004]33号.

[3] 教育部办公厅.关于在义务教育阶段中小学实施“体育、艺术2+1项目”的通知.教体艺厅[2011]4号.

[4] 浙江省教育厅办公室,浙江省体育局办公室,共青团浙江省委办公室,少先队浙江省工作委员会.关于深入实施全国中小学生课外文体活动工程的通知.浙教办体[2006]100号.

[5] 浙江省教育厅.关于印发浙江省体育卫生与艺术教育十一五发展规划的通知.浙教体[2006]145号.

[6] 陈绍龙,沈兵.常态化阳光体育[M].北京:北京教育出版社,2008.