理气活血化瘀法治疗肝郁血瘀型黄褐斑临床研究

2012-10-17河北省涿州市医院闫丽娜涿州072750

河北省涿州市医院 闫丽娜 (涿州072750)

黄褐斑是发生在颜面上的一种常见的慢性的色素沉着性皮肤病,为后天所生,虽然男女均可发病,但女性显然多于男性。属于中医“肝斑”、“黎黑斑”、“面尘”的范畴。平摊于面部皮肤上,斑片境界清楚,多数成不规则形,多见颧、颊、颞对称部位,也可累及额、鼻背、上唇等处。颜色以浅黄色或褐色、深褐色甚至淡黑色多见。因形状大小不一,有的似于蝴蝶状,故俗称“蝴蝶斑”。本病虽只是一种发生在皮肤上而且很容易诊断的疾病,但是由于其发病率高又迁延难治,所以对其致病因素一直没有统论,因此堪称是疑难性皮肤病。现代医学认为:本病多是由内分泌系统紊乱而引发的。如妊娠期、口服避孕药、子宫或卵巢疾病、乳腺增生、或经常服用苯妥英钠、氯丙嗪等药物或有肝病、慢性酒精中毒、结核病、癌等慢性疾病,由于体内维生素或蛋白质不足等导致营养不良引起局部皮肤黑色素增加,或因过强的紫外线照射造成色斑加深。

中医学则认为人体脏腑功能下降、阴阳失调、气血紊乱等都可引发本病,即所谓“有诸内必行于诸外”的“内因外果”关系。针对如何解决“外果”使其达到体健貌美的目的,笔者经过20多年的临床经验,总结研究出了理气养血化瘀的自拟复方中成药物祛褐I号,治疗肝郁血瘀型黄褐斑,其服用方便,疗效明显,无副作用,不易复发。现将结果报告如下。

1 一般资料

所有病例均来自2003年5月至2007年10月期间在保定市第一中医院中医美容科门诊属肝郁血瘀型的240例女性患者。采取随机分为治疗组和对照组。治疗组120例,年龄23岁~50岁,病程2~14年。观察组120例,年龄21岁~52岁,病程1~12年。两组均不同程度的伴有月经不调或月经量少或闭经及舌质瘀点、瘀斑,其中有乳腺增生者160例,经前头痛或失眠者135例。全部符合黄褐斑的诊断标准。

2 病例选择标准

根据中国“中西医结合学会皮肤性病专业委员会色素病学组2003年12月修定的“黄褐斑的临床诊断和疗效判断标准 (2003年修订稿)”的黄褐斑的临床诊断标准。

2.1 西医诊断标准 (1)面部淡褐色至深褐色界限清楚的斑片,通常对称性分布,无炎症表现及脱屑。(2)无明显自觉症状。 (3)女性多见,主要发生在青春期后。(4)病情可有一定季节性,常夏重冬轻。(5)排除其他疾病 (如颧部褐青色痣、Riehl黑变病及色素性光化性扁平苔藓等)引起的色素沉着。

2.2 纳入标准 (根据《中药新药临床研究指导原则》)2002年中国医药科技出版社出版)制定的纳入标准。(1)发病原因与妊娠有关。(2)伴月经不调 (月经后期、月经先后不定期、月经过少、闭经)。(3)查血清生殖激素全套异常。 (4)经前两乳作胀、性情易怒、烦躁不安。(5)经前头痛。(6)经前失眠。(7)舌质紫暗瘀斑。(8)脉弦或细涩。凡具备以上4项者可诊断为肝郁血瘀型黄褐斑。

2.3 疗效判定标准 根据中国中西医结合学会皮肤性病委员会色素病学组于2003年12月在深圳修订的黄褐斑疗效评定标准 (1)基本治愈:肉眼视色斑面积消退>90%,颜色基本消失;评分法计算,治疗后下降指数=0.8;(2)显效:肉眼视色斑面积消退>60%,颜色明显变淡;评分法计算,治疗后下降指数=0.5;(3)好转:肉眼视色斑面积消退>30%,顔色变淡;评分法计算,治疗后下降指数=0.3;(4)无效:肉眼视色斑面积消退<30%,顔色变化不明显;评分法计算,治疗后下降指数=0。

评分下降指数计算方法:下降指数=(治疗前总积分—治疗后总积分)/治疗前总积分,皮损面积以cm2为单位记录。

3 治疗方法

治疗组:用自拟复方中成药—祛褐Ⅰ号治疗,组方药物:柴胡、香附、枳壳、牛膝、当归、桃仁、红花、土鳖虫、地龙、郁金、莪术等共研细末,以水为弹丸大小水丸。1次9 g,口服,每日3次。对照组:采用维生素C治疗。维生素C 1次0.3 g,口服,每日3次。

疗程:两组患者治疗期间要求不可服用其它药物,停用祛斑外用药及祛斑化妆品,1个月为1个疗程,均要连续服药3个疗程。

4 观察指标

4.1 需要患者配合自行保留色斑不同部位、分布面积在治疗前的照片,以便于与治疗中不同阶段进行比较。

4.2 记录治疗前色斑颜色的深浅及治疗前后皮损面积积分的情况。

5 结果

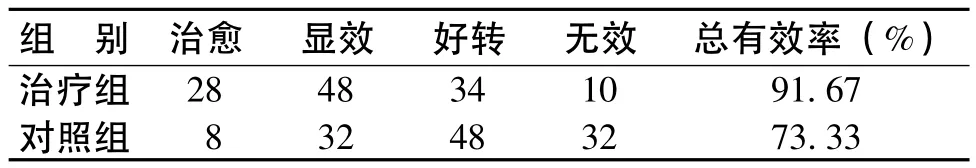

5.1 两组临床疗效比较 两组治疗结果比较,治疗组治疗效果明显优于对照组,P<0.05,总有效率分别为91.67%和73.33%。两组总有效率比较差异有显著性 (P<0.05)。详见表1。

表1 两组疗效比较 (n=120,%)

5.2 两组治疗前后临床表现变化比较 观察5项临床表现,治疗后治疗组的临床表现均有不同程度的改善。对照组维生素C对黄褐斑的临床症状无改善作用。详见表2。

表2 治疗组临床症状的改善情况 (例)

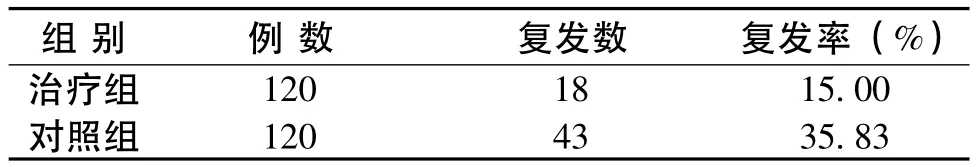

5.3 两组患者半年病情复发率情况比较 通过对两组所有患者随访半年,治疗组复发率为15%,对照组复发率为35%,两组比较差异有非常显著性 (P<0.01)。证明自拟复方祛褐I号对患者症状及体征较对照组更明显。详见表3。

表3 两组病情复发率比较 (例)

6 讨论

黄褐斑在中医学典籍中多列入“面上杂病”之类,称为“肝斑”、“面尘”、“黑干黑曾”。因本病致病因素复杂,虽极易诊断,却属难医之症,因此堪称是多发性疑难皮肤病。笔者在多年的临床中发现,患者 (1)初为抑郁不遂或忧思过度——情志所伤——为时日久——渐损肝脾——致月经不调、月经量少、闭经;(2)或妊娠养胎——耗气伤血——气无力行血——血瘀络阻;(3)或正如《素问·上古天真论》所说的“女子七岁,肾气盛……五七,阳明脉衰,面始焦,发始堕”之年龄后气血生化无源——肝肾两虚——不能制水——继则化火——血脉阻涩——不能荣养头面——内发头痛——外而生斑。从各方面证实了致本病发生的源头与“瘀血”密切相关,进而验证了“无瘀不成斑”的观点。因此,针对肝郁血瘀型黄褐斑,采取疏肝解郁,养血活血,化瘀消斑的治则,施于自拟中药复方内服方法治疗。

治疗组方中当归、川芎、桃仁、红花养血活血,化瘀消斑,调经止痛;柴胡、香附、郁金、枳壳疏肝理气,散结化滞;牛膝化瘀通经;地龙、土鳖虫、莪术活血化瘀,活络通乳,软坚消痞。诸药相合,不但对肝郁血瘀型黄褐斑有较好的治疗效果,同时对伴见的临床症状如:月经不调、闭经、易怒、乳房胀痛 (因为现代医学认为乳腺增生是造成黄褐斑的主要病因,而且采用中药治疗时与此相似)、经前头痛、失眠、舌质瘀点瘀斑等症均有明显的改善。对照组中维生素C能抗氧化的作用,虽然对黄褐斑有一定的治疗作用,但对临床症状却无改善作用。所以现代医学每每对本病的治疗凡是采取本药物或口服维生素E,或二药同用,但其疗效却是“久久难以渐退”。

研究结果显示,自拟中药复方治疗组总有效率91.67%,与单纯西药对照组73.33%比较差异有显著性;降低病情复发率方面也明显优于对照组。研究表明自拟中药复方——祛褐I号对肝郁血瘀型黄褐斑有良好的临床价值,无不良反应,且服用方便,值得进一步探讨研究。这样不但能针对“体不健而貌不美”的内因起到“药到病除’的作用,从而使不健康的外果随之而消,以达到“体健貌美”的目的,同时对继承和发扬中医学也具有更加深远的意义。

[1]刘辅仁,张志礼.实用皮肤科学 [M].人民卫生出版社,1984.396-397

[2]闫丽娜.从瘀论治黄褐斑83例 [J].中国临床医药研究杂志,2000,12(1):84

[3]闫丽娜.活血化瘀治疗未婚女性面部黎黑斑58例 [J].中华临床医药杂志,2004,10:74

[4]张理梅,柏亚萍.运用中药周期疗法调节冲任失调型女性黄褐斑的临床研究[C].全国中医美容学术年会论文集,2000(10):63