少数民族大学生“文化适应”问题调查

——以贵州民族学院为例

2012-10-16王国超

王国超

少数民族大学生“文化适应”问题调查

——以贵州民族学院为例

王国超

借鉴黄彩文的“文化适应与民族认同”调查表,对贵州民族学院的400多名来自十几个少数民族的学生进行了问卷调查。根据调查结果,认为少数民族大学生“文化适应”问题是客观存在的,学校应当重视并加强“文化适应”教育。对民族学院开展“文化适应”教育提出了建议。

少数民族大学生;文化适应问题;文化适应能力;调查;“文化适应”教育

随着我国高等教育迈进大众化阶段,越来越多的少数民族学生步入大学殿堂。这些自幼受不同经济文化类型塑造的少数民族大学生,进入以汉文化为主流文化的高校环境后,面临汉文化与其母体文化之间的冲突问题,因此存在一个“文化适应”的问题。贵州民族学院是面向民族地区招生的综合性学院,现有全日制在校生1.8万余人,其中少数民族学生和来自民族地区的学生占70%左右,因而是研究少数民族大学生“文化适应”问题的重要对象。

一、研究方法与对象

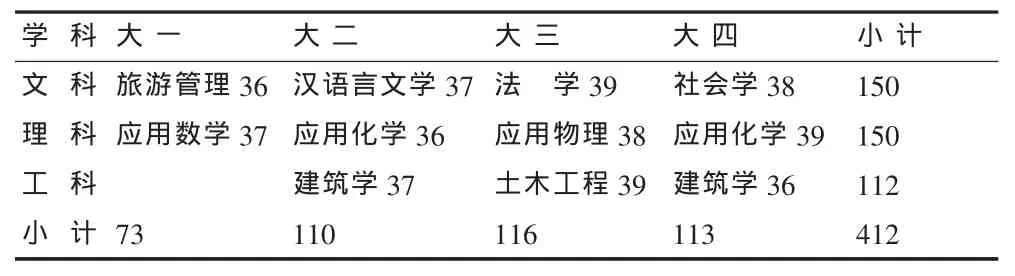

借鉴云南民大黄彩文副研究员关于“文化适应与民族认同”的调查表,选取贵州民族学院一至四年级的部分少数民族本科生进行“文化适应”的问卷调查。发放调查问卷440份 (文科4个班,每班40份,共160份;理科4个班,每班40份,共160份;工科3个班,每班40份,共120份),回收有效问卷412份,有效回收率为93.6%。

有效问卷分布情况:大一73份,占被调查总人数的17.7%;大二110份,占26.7%;大三116份,占28.1%;大四113份,占27.4%。调查对象中,男生共计264名,占64%;女生148名,占35.9%。从所读学科门类来看,文科150名,占被调查人数的36.4%;理科150名,占36.4%;工科112名,占27.1%。问卷调查共涉及16个少数民族的学生,包括贵州的世居民族苗族、布依族、侗族、彝族、水族、回族、土家族、讫佬族等以及周边省份的少数民族如哈尼族、傣族、壮族、纳西族、藏族、布依族等。调查对象的构成见表1。

表1 有效调查问卷分布情况

二、现状与问题

(一)家庭及文化背景

父母是孩子的启蒙者,对孩子的成长具有至关重要的作用。父母的历史记忆、社会信仰、规范和价值观等,在日常生活中会对自己的孩子产生潜移默化的作用,进而也会影响少数民族大学生对主流文化的适应[1]。

抽样调查对象中,来自边远农村地区的少数民族学生共278名,占总样本的67.5%;父母双方都属少数民族的有286名,占总人数的69%;有92%左右的少数民族大学生的家长接受过高中、中专及其以下的教育,其中一方受过大专及以上学历教育的占8%。据调查,对本民族优秀传统文化有所了解的学生占81%左右,他们了解的路径主要是家庭和本民族社区。通过访谈,他们中的35%认为对本民族文化的态度主要是自幼受父母亲的影响。由此可看出,少数民族大学生的家庭及文化背景,对他们的“文化适应”有极其重要的影响。少数民族学生各阶段的家庭教育与学校教育如何协调发展,是值得研究的重要课题。

(二)对“文化适应”的态度

心理认同是族群普遍具有的对本族归属感的稳定的心理特征。这种心理特征会外显为少数民族大学生对文化适应的态度。一般来说,各民族的民族文化既有同质性,又有差异性,但各民族对主体文化的接受能力和认同程度是千差万别的[2]。关于“对学习和适应汉文化的态度”,近57%的学生认为“既保持本族文化,又学习主流文化”;认为“在维持本族文化的基础上适当接受主流文化”的学生,仅占被调查总人数的14%;认为“完全接受主流文化,放弃本族文化”的学生仅占9%;认为“根据具体情况采取不同的态度”的学生,占20%。对于“大学生活必然会使您与本民族传统文化环境隔离,您认为这对您的发展有何影响”的问题,67%左右的学生明确表示以汉文化为主的学校环境,便于他们“更好地学习和适应汉文化”,有利于他们将来在主流文化为主的就业市场获得一席之地,争取更好的生存与发展机会;也有近8%的少数民族大学生对来自主流文化(汉文化)的冲突与压力“感到无所适从”,不知所措;有近17%的少数民族学生认为大学生活与本民族传统文化环境隔离,“会使民族认同感降低”;有近8%的学生认为这样的隔离使他们“更像个汉族学生”。这说明,在这些来自少数民族贫困地区的大学生潜意识里,愿意“淹没”在汉文化环境中,尽快适应汉文化环境,争得更多的机会。

关于“自身民族传统优秀文化的发展趋势”,37%的学生认为,随着市场经济的发展,城市化进程的加快,少数民族的传统优秀文化的弱势地位将更加突显,可能“逐步被作为强势文化的汉文化所同化”,失去自特色。当然,也有28%的少数民族学生认为,由于近年来各级政府意识到保持文化多样性的意义,将会对保护与传承民族传统文化越来越重视。因此,关于“维护本民族的认同或文化特征的价值”问题,有近45%的少数民族学生认为维护本民族的认同或文化特征有非常重要的价值,仅有6%的学生认“没有价值”。这说明目前大多数少数民族在校大学生对“文化适应”的态度较为积极。

关于“对本族文化的态度最根本的影响因素”,近35%的少数民族大学生认为是父母亲,30%的学生认为是 “来自社会”,9%的学生认为是 “老师和同学”,26%的学生认为是“本民族朋友”。对于学校或学院组织的各种课外活动和社会实践活动,约60%的少数民族学生明确表示“有时间就参加”,26%的学生“非常积极”参加,10%的学生“很少参加”,有4%的学生表示“从不参加”。这进一步说明,少数民族地区的家庭教育对少数民族大学生的在校“文化适应”有至关重要的影响。

(三)文化适应能力

关于“文化适应”能力,在斯平德勒归纳的“文化适应”失效后可能产生的五个反应形式中,少数民族大学生的“文化适应”基本属于“退缩型适应”。进入大学后,少数民族大学生在文化差异与冲突面前显得焦躁不安,自我效验明显降低,既表现出对本民族传统文化的不信任,又对新文化无所适从,归属感严重丧失[3],出现不同程度的文化适应调适困难。对于“如何对待本民族文化和汉文化之间的矛盾”的问题,大部分学生不知所措、不知“如何是好”。关于“现在对大学生活的适应情况”,18%的学生表示“难以适应或有些不适应”,82%的学生表示已经 “基本适应或非常适应”。但是,我们通过问卷调查和深度访谈得知,在“已经基本适应或非常适应”的82%的学生中,37%的学生需要1~2年的时间才能适应,用半年、一个月才能适应的学生分别占被调查人数的46%和17%。也就是说,在短时间(半年或一个月)内适应大学生活的少数民族学生占仅63%,需要半年及以上时间才能够适应大学生活环境的占83%。这表明,民族地区高校需创设各种环境和机会,帮助他们形成开放的自我,发展自我效验的能力,帮助他们切实提高自身角色转换和文化适应能力。

少数民族大学生进校后,面对来自异文化(主流文化)的压力和冲突,部分学生受到不同程度的影响。对于“你在贵阳(汉文化地区),是否感到不同文化的压力和冲击感”的问题,有14%的学生表示“有明显感受”,46%的学生表示“时有时无”,这说明还有60%的学生感到了异文化的冲击力。由于主流文化影响日益加强,更多的学生开始不愿用自己的民族语言交流,与本族学生交流也不使用本族语。慢慢地,他们说本族语说得不流利了,他们对本民族的历史文化和传统习俗也不了解,或了解不深。调查结果显示,50%的学生已经不愿说自己的民族语言,仅有9%的学生对本民族传统文化和习俗有所了解。由于长期在“无根的学校”接受汉文化为背景的教育,他们对本民族的认同态度出现了一些分歧与彷徨。

面对异族文化的冲击与影响,许多学生都出现不同程度的文化不适应现象。关于自己在校期间的人际关系的满意度,35%的少数民族大学生表示 “说不清楚”,19%的学生表示“满意度低”,这说明大多数学生对他们的人际关系不满意。也有18%的学生明确表示在学校与老师和其他同学的关系“非常融洽”,48%的学生表示 “基本融洽”,31%的学生表示 “关系一般”,还有2%的学生表示“很不融洽”。这表明少数民族大学生的“文化适应”能力培养有待进一步加强。

根据调查的情况,我们总结出下几个关系:父母文化程度与学生文化适应所需时间基本成反比例关系;学习成绩与文化适应所需时间基本成反比例关系;性格外向程度与文化适应所需时间基本成反比例关系;学生进校前居住地到城区的距离与文化适应所需时间基本成反比例关系。以上几对关系,基本符合教育人类学关于少数民族学生“文化适应”的理论。

三、建议

调查结果表明,少数民族大学生“文化适应”问题是客观存在的,无法回避,只有采取有效措施优化文化适应的过程,增强他们的文化适应能力。现提出以下几点建议:

(一)实施多元文化整合教育

中央民族大学滕星教授经过多年潜心研究与分析,提出了“多元文化整合教育”的观点。认为教育内容除了主体民族文化外,还应该包含少数民族优秀传统文化的内容。教育的文化背景可以分为三部分:一是少数民族自身的文化背景;二是主流文化背景;三是其他少数民族的文化背景。这种复杂的文化背景决定了教育兼顾各民族文化,既要认同主流文化,又要继承和保持自己的民族文化的特性,同时还要学习,吸收其他优于本民族的一些异民族的文化成果[4]。推行“多元文化整合教育”,要将其渗透到学校一切工作的方方面面。在课程设置上,增添地方民族文化课程,并要求教师本着“共生”的理念,以平等、宽容的态度对待各民族学生,“教会学生在接受与体验文化的过程中善于对文化信息识别与取舍、评价与更新,引导学生成为理性地利用和发展人类的思想文化去改造主客观世界的实践主体。”[5]促使少数民族大学生大胆开放地面对不同文化间的交流、碰撞,取长补短。不断促进不同民族间的相互了解与尊重,才能更全面地理解本民族文化,继承和发展本民族文化。

(二)加强人文关怀

为了切实有效地改善和缓解少数民族大学生“文化适应”困难状况,学校应采取措施加强人文关怀[1]。一是加强学校心理咨询室建设,按师生比配备一定的专业人员,切实开展心理咨询,保持24小时开通咨询热线,随时给学生提供心理咨询服务。二是针对少数民族大学生“文化适应”相关问题设立专项活动,适时开展心理咨询讲座及心理知识竞赛等,使学生了解文化适应是一种正常的现象,减少由于文化适应问题而带来的恐慌。三是民族地区院校应设立专项科研项目,鼓励负责学生工作的部门开展关于少数民族学生文化适应问题的科学研究,积极探索解决问题的新路径。四是进一步加强学校生态环境建设,使校园景观体现民族文化特征。例如我校在每条街道都以贵州省各地州名称来命名,使少数民族新生很快找到认同感,“有种回家的感觉”。学校的办学理念和教学活动中,应体现文化包容的思想,尊重各民族文化。学校的规章制度要体现文化平等,教育模式要尊重各民族学生个体与群体差异性,课程内容尽量以多元文化为背景设置。

(三)引导学生自我适应

文化的差异和生活环境的改变,要求少数民族大学生增强文化适应能力。为帮助学生缓解来自异族文化的压力并尽快地融入主流文化环境,学校应该采取相应策略,积极引导他们实现“文化自我适应”,在外因与内因的共同作用下,提高对主流文化的适应能力。首先,要通过新生入学教育和职业生涯规划课,让少数民族大学生认识到他们面临的文化冲突,了解自身、文化与适应中的关系,引导他们在大学新环境里尽快寻找到新的自我,明确奋斗目标。其次,在“民族理论”和“省情”等课程教学中,积极引导学生学习民族学关于“文化相对主义”理论,了解“一切文化价值是相对的,对群体本身所起的作用都是相等的,因此,文化谈不上进步和落后”[6],让学生明白不同文化差异理念,重新审视本民族文化,加强民族认同,树立对本民族文化的自信,并能以海纳百川的态度对待异族文化,进而积极主动地适应主流文化。三是引导学生积极参加各种社团组织和文体活动,接触更多的来自各民族的同学,建立良好的人际关系,提高人际交往能力,全面提升自己的综合素质,增强自信心。要鼓励他们积极应聘学生干部,参加一些社会实践或业余兼职活动,锻炼自己的组织能力和协调能力[7]。

总之,针对少数民族大学生的“文化适应”教育势在必行。对此,学校的各个部门要积配合。少数民族大学生“文化适应”教育是涉及教育观念、教育体制及教学实践全方位的新工程,需要制定长期的、有针对性的、系统的、可操作性的规划和明确的目标。

[1]李怀宇.少数民族学生在学校中的文化适应:基于教育人类学的认识[J].贵州民族研究,2006(4).

[2]刘寒雁,吕昭河,余游.云南少数民族地区教育结构配置与社会经济发展[J].云南师范大学学报,2006(4).

[3]冯增俊,万明刚.教育人类学教程[M].北京:人民教育出版社,2005:266.

[4]哈经雄,滕星.民族教育学通论[M].北京:教育科学出版社,2001:580-581.

[5]俞延虎.教育创新视点:文化判断力教育[J].教育导刊,2003(2-3).

[6]林耀华.民族学通论[M].北京:中央民族大学出版社,2007:133.

[7]黄彩文,于爱华.少数民族大学生的文化适应与民族认同:以云南民族大学为例[J].楚雄师范学院学报,2009(7).

G755

A

1673-1999(2012)07-0167-03

王国超(1978-),男,苗族,贵州丹寨人,贵州民族学院(贵州贵阳550025)讲师,中南民族大学(湖北武汉430073)博士生,研究方向为民族教育理论与实践。

2012-02-05