凝血与纤溶系统水平在产妇DIC中的效果比较

2012-10-11崔红英

崔红英

河南鹤壁市第一人民医院妇产科 鹤壁 458030

弥漫性血管内凝血(disseminated intravascular coagulation,DIC)指血小板和凝血因子被激活后释放促凝物质入血,导致出血、脏器功能障碍、休克和贫血等凝血功能失常的病理状态。产妇DIC是一种由多种疾病引发的血管内凝血的病理生理过程,其起病急骤,病情凶险,治疗棘手,病死率高,是产妇死亡的主要原因[1]。产妇DIC多数表现为阴道大出血及休克,易被单纯诊为产后大出血而错过早期诊断时机,及时诊治可去除病因获痊愈。本文对产科DIC的凝血与纤溶指标进行动态观察,并探讨其在DIC诊断中的意义,现总结报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 随机选取我院2010-05—2011-03收治62例产科DIC产妇(DIC组)和55例健康产妇(健康组)。DIC组年龄24~38岁,平均26.2岁;孕周35~42周,初产妇55例,经产妇7例。健康组年龄26~39岁,平均27.5岁;孕周34~42周,初产妇51例,经产妇4例。DIC组和健康组在年龄、体质量指数、孕周、胎儿大小等方面差异均无统计学意义(均P>0.05),具有可比性。

1.2 凝血、纤溶指标检测方法 取2组患者空腹肘静脉血,采用德国BE公司的compact型全自动血凝仪检测血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、凝血酶时间(TT)及血浆纤维蛋白原(Fib)、D-二聚体(D-D)水平。D-D定性测定采用NycoCard胶体金标法检测。

1.3 统计学处理 应用SPSS 13.0软件进行统计学处理,计数资料以%表示,计量资料以(±s)表示,比较采用x2检验和t检验。

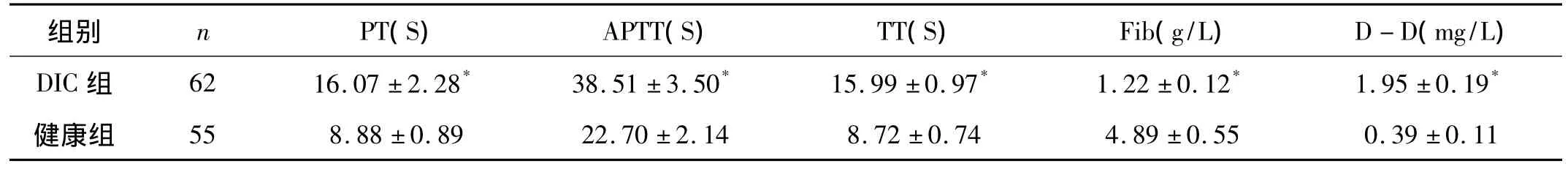

2 结果

2组产妇凝血、纤溶指标见表1。

表1 2组凝血、纤溶指标分析 (±s)

表1 2组凝血、纤溶指标分析 (±s)

注:与对照组比较,*P <0.05

组别 n PT(S)APTT(S)TT(S)Fib(g/L)D-D(mg/L)DIC 组 62 16.07 ±2.28* 38.51 ±3.50* 15.99 ±0.97* 1.22 ±0.12* 1.95 ±0.19*健康组 55 8.88 ±0.89 22.70 ±2.14 8.72 ±0.74 4.89 ±0.550.39 ±0.11

3 讨论

DIC是一种弥散而隐匿的广泛性微血管内凝血,其特点为微循环中发生血小板凝聚和纤维蛋白沉积而形成弥漫性微血栓,消耗大量的血小板和凝血因子并继发纤维蛋白溶解亢进,引起微循环障碍而致出血、休克、器官损害、溶血等一系列临床表现[2],如治疗不及时往往危及产妇生命。正常人体血液中存在凝血、抗凝血和纤维蛋白溶解系统,生理情况下凝血与抗凝血两者互相制约,保持动态平衡以保证血液的流体状态和可凝固性。在某些病理情况下,当血液循环中存在促发和激活凝血过程的因素时,可破坏体内凝血和抗凝血间的动态平衡,触发全身性弥散性血管内血液凝固[1-3]。

健康孕产妇中纤溶、抗纤溶和凝血、抗凝血处于平衡状态,使血液呈高凝状态以防止生产过程中的出血过多。但DIC孕产妇体内纤溶、抗纤溶和凝血、抗凝血打破了这一平衡状态,处于失衡状态,使孕产妇于妊娠和生产过程中有出血和凝血不良等现象[4]。产科中妊高症、羊水栓塞、胎盘早剥及HELLP等疾病易诱发DIC,主要机制可能是由于以上疾病因素存在时,外源性凝血系统激活引起弥漫性血管内凝血。由于弥漫性血管内凝血的发生,血液中的凝血因子(Ⅴ、Ⅶ、Ⅹ因子)和血小板被大量消耗,血液呈低凝状态,凝血功能障碍,纤维蛋白原大量溶解而形成出血[5]。因血管内广泛凝血使大量血小板及凝血因子被消耗,使血液进入低凝状态而引起凝血障碍,同时纤溶系统被激活,功能亢进而使纤维蛋白原大量溶解,并使纤维蛋白原及其降解产物FDP的抗凝作用减弱,最终导致严重出血[6]。

凝血功能检测是筛查出血性疾病类型的主要诊断指标,主要包括凝血酶时间(TT)、凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血时间(APTT)[5~7]。其中PT代表血浆中凝血酶原、Fib和因子Ⅴ、Ⅶ、Ⅹ的水平,主要反映外源性凝血系统功能。APTT代表Ⅷ、Ⅸ、Ⅻ和Ⅺ等凝血因子,凝血酶原、凝血因子V、凝血因子X等水平,主要反映内源性凝血系统功能,是目前最常用的检查内源性凝血系统的敏感筛选试验。D-D的检测可以鉴别原发性纤溶症和继发性纤溶症[6]。纤维蛋白原减少使TT延长,纤维蛋白原降解、凝血因子缺乏使APTT延长,大量纤维蛋白降解产物使PT延长。Fib是参与止血的主要物质,由于DIC时血浆凝血酶和纤溶酶生成均增加,血浆纤维蛋白原同时受两种酶的作用迅速消耗和降解,使其含量明显降低而导致出血[5]。本研究观察结果显示,DIC产妇与健康妊娠妇女相比,PT、APTT、TT延长,Fib降低,D-D升高(P均<0.05),表明上述凝血、纤溶指标对对预测产科DIC的发生、发展及诊断治疗都有重要的指导意义。

[1]李素云.DIC产妇凝血、纤溶指标的变化及意义[J].山东医药,2010,50(22):79.

[2]裴兵,刘利,吴辉.凝血与纤溶指标在产科弥漫性血管内凝血诊断中的意义[J].检验医学与临床,2009,6(2):100-101.

[3]邵天波,余丽萍,梁少玲,等.318例临产孕妇凝血指标检测分析[J].检验医学与临床,2009,6(6):459 -460.

[4]程保萍.凝血与纤溶系统水平检测在产妇DIC中的应用分析[J].医药论坛杂志,2011,32(5):42 -43.

[5]崔秀凤,郭兰,赵俊,等.Fib、D-D对于孕妇DIC前期的早期诊断意义[J].中国妇幼保健,2009,24(23):3 222-3 223.

[6]林列坤,关广雄,李惠芳,等.D-二聚体定量检测及在DIC断中的作用[J].实用医技杂志,2005,12(3):548 -549.

[7]曹海英.凝血与纤溶系统水平在产妇DIC中的对比研究[J].医药论坛杂志,2010,31(15):90 -92.