古代中国的宇宙模型

2012-10-10吴新忠

吴新忠

(上海交通大学 人文学院科学史系, 上海 200240)

一、宇宙创生的神话与哲学

《淮南子》中提到了多种天地起源的神话传说或哲学假说,大体上分为无中生有,有中生有两类,无中生有论又分为神创说与道生说两种。神创说最早见于《淮南子·精神训》:“古未有天之时,惟象无形,幽幽冥冥,茫茫昧昧,幕幕闵闵,鸿蒙鸿洞,莫知其门,有二神混沌生,经地营天。”后人把生于混沌的二神看作是阴气和阳气,而混沌又被看成是生于得了巨灵的元神之道的元气。三国时代的吴国学者徐整在《三五历经》中,把巨灵神生混沌,混沌生阴阳两气的神话,改造成了盘古开天辟地的流行神话。在汉代,还有一个创世之神,称“太一”。《吕氏春秋》说:“太一出两仪”,而两仪就是天地。《淮南子·诠言训》曰:“洞同天地,混沌为朴,未造而成物,谓之太一。”《淮南子·天文训》云:“太微者,太一之庭也;紫宫者,太一之居也;轩辕者,帝妃之舍也;咸池者,水鱼之囿也;天阿者,群神之阙也。”这里就提到最高神太一居于北天极的太微垣和紫微垣,而帝妃和群神也居于各个星座上。

《礼记·礼运》说:“夫礼,必本于太一,分而为天地,转而为阴阳,变而为四时。”“太一”作为创世神灵,在春秋战国时代就有了。1993年出土、1998年出版的《郭店楚墓竹简·太一生水篇》为我们提供了有关这方面的生动形象而完整的资料:“太一生水,水反辅太一,是以成天。天反辅太一,是以成地。天地(复相辅)也,是以成神明。神明复相辅也,是以成阴阳,是以成四时。……天地者,太一之所生也。是故太一藏于水,行于时,周而又(始,以己为)万物母。……”

原来有那么一个物体,开始藏于水中,当它露出水面,被水所衬辅时,就形成了上天;当它升于空中,被天所反衬时,又成就了下地。当它完成了天地之后,自己也成了神明。它如此在天,地,水之间循环不息,于是有了阴阳、四时和万物。江林昌结合《山海经》、《淮南子》、《吕氏春秋》,以及“道”、“易”等字的金文、甲骨文研究,认为“太一”是从大海中升起的太阳神(“易”的古义),而天道就是太阳在天球上运行的黄道:“周行而不殆”。这段神话有助于理解《周易》与《老子》的文化源头,当然,当“太一”进一步抽象为宇宙最高神,并用以象征类似人间帝王的天帝时,他又似乎是居住在北天极附近的[1]313-317。

道家创始人老子作为周的“守藏室之史”,了解远古神话与天文占卜之术,从而形成“无为而治”的哲学观应该是可信的。《庄子》和《史记》等记载孔子曾求学于老子,特别是《左传·昭公十七年》提到,郯子精通历法,对昭公讲了火历,龙历,鸟历等多种历法,“仲尼闻之,见于郯子而学之”,因此孔子晚年研究天道,并通过弟子在《周易》经文基础上创作《易传》也是可信的。孔儒学派形成“一阴一阳谓之道”的天道观与六龙太阳历的研究有关,古人把太阳的周年运动分成六个时间段(《周髀算经》用七衡六间图表示),对应太阳东升西落的六对大山,即六对时间位,在卦为六爻,故曰“变动不居,周流六虚”,正如《乾卦·彖传》曰:“大明终始,六位时成,时乘六龙以御天”。虞翻在注《系辞》“悬象著明,莫大乎日月”时说:“谓日月悬天成八卦象。三日暮,震象出庚。八日,兑象见丁。十五日,乾象盈甲。十七日旦,巽象退辛。二十三日,艮象消丙。三十日,坤象灭乙。晦夕朔旦,坎象流戊,日中则昃,离象就己。戊己之位,象见于中。日月相推而明生焉,故悬象著明,莫大乎日月”(李鼎祚:《周易集解》)。东汉的虞翻以“日月在天成八卦”及月体纳甲来解释天象的交替,并由此得出浑天概念。

在唐代的李鼎祚所撰的《周易集解》中,乾卦六爻被解读为“六龙季”,一年的月份分配是:

潜龙勿用:为十一月(子月)和十二月(丑月)。

见龙在天:为一月(寅月)和二月(卯月)。

终日乾乾:为三月(辰月)和四月(巳月)。

或跃在渊:为五月(午月)和六月(未月)。

飞龙在天:为七月(申月)和八月(酉月)。

亢龙有悔:为九月(戌月)和十月(亥月)。

黄宗羲,闻一多,江国梁等学者还结合东方苍龙七宿在不同月份的升降,把乾卦理解为苍龙天象的六季更替。冯时认为六龙是角,亢,氐,房,心,尾六宿,“太极图”的原本就是在一个象征天盖的圆图上绘出了苍龙星象,由于龙星东升西落,回天运转,于是就演变为黑白双龙回互的图像。陆思贤在《周易考古解读》(中央民族大学出版社,2009年7月第1版)中,更是结合远古神话与文化遗址进行天文考古研究,把乾卦解释为远古六龙历,坤卦解释为天圆地方的盖天说。这种对于《周易》的天象理解,相对于大量对于《周易》的哲学理解是耳目一新。但这两类理解可能都是片面的与误导人的,忽视了《周易》包含的殷周历史事件的重要信息,因为乾坤两卦之外的其他卦象肯定不是纯天象的记载,而是包含类似“帝乙归妹”,“箕子之明夷”,“王亥丧牛”,“高宗伐鬼方”之类的历史事件。

老子认为,宇宙万物是道派生而来的:“道生一,一生二,二生三,三生万物。”(《老子》第四十二章)《淮南子·天文训》中称:“天地未形,冯冯翼翼,洞洞属属,故曰太始。道始生虚霩,虚霩生宇宙,宇宙生气,气有涯垠,清阳者薄靡而为天,重浊者凝滞而为地。清妙之合专易,重浊之凝竭难,故天先成而地后定。天地之袭精为阴阳,阴阳之专精为四时,四时之散精为万物。积阳之热气生火,火气之精者为日;积阴之寒气为水,水之精气者为月;日月之淫精为星辰。”这段话是指:天地形成前,一片混沌空洞,这一阶段叫做太始。在这种空廓的情况下,道就开始形成了。有了道,空廓才生成宇宙,宇宙生出元气。元气有一条界线,清轻的上升为天,重浊的凝固为地,天先成而后地定。日月四季的形成,都与阴阳精气有关。东汉时期的张衡在《灵宪》中,也把宇宙演化的前期看作是道的发展过程,分为三个阶段:第一阶段叫做“溟涬”,它是“道”的根基,这是形成天地的原始物质处于虚无无形的“太素之前”的阶段;第二阶段,物质从无形变成有形,元气连在一起,颜色相同,浑浑沌沌分不清楚,这个阶段叫做“庞鸿”,它是“道”发育的枝“干”;第三阶段,万物渐渐有了形体,元气各自分开,有了刚柔和清浊之别,然后天地形成,万物滋育,这个阶段叫做“天元”,它是“道”结的果“实”。

在《淮南子》和《灵宪》中,我们都可以看到宇宙从无形的物质状态到有形的物质状态的过渡,正如《淮南子·原道训》所说:“夫无形者,物之大祖也。”这当然改变了《老子》的“天下万物生于有,有生于无”的无中生有的道生说的原意,具有更明确的朴素唯物论与辩证法倾向。但是,无中生有论在当时具有唯心论倾向的学者中仍然广为流行。西汉董仲舒认为,在天地产生之前存在着“无”;扬雄认为,“玄”是天地本原。魏晋时代的哲学家王弼认为,道就是无,“天地万物皆以无为本”(《晋书·王弼传》)。

天地出自于有的观点,包括前面提到的水生说,精气说,元气说,阴阳气说,很多观点也包含在《淮南子》中。在西汉末的纬书中也常出现以阴阳之气讲天地产生的,如《易纬·乾凿度》载:“清轻者上为天,重浊者下为地。”东汉初的哲学家王充(公元27-100年)在《论衡·谈天篇》中指出:“说《易》者曰:‘元气未分,浑沌为一。’儒书中又言:‘溟涬濛鸿,气未分之类也。及其分离,清者为天,浊者为地。’”他在《论衡·道虚篇》中说:“天地不生,故不死……夫有始者必有终,有终者必有始。唯无终始者,乃长生不死。”《齐世篇》中又说:“上世之天,下世之天也,天不变异。”王充实际上把《庄子》认为的“道是‘自古以固存’”的观点,转换为天地是“自古以固存”,这是中国古代极少数人持有的立场。

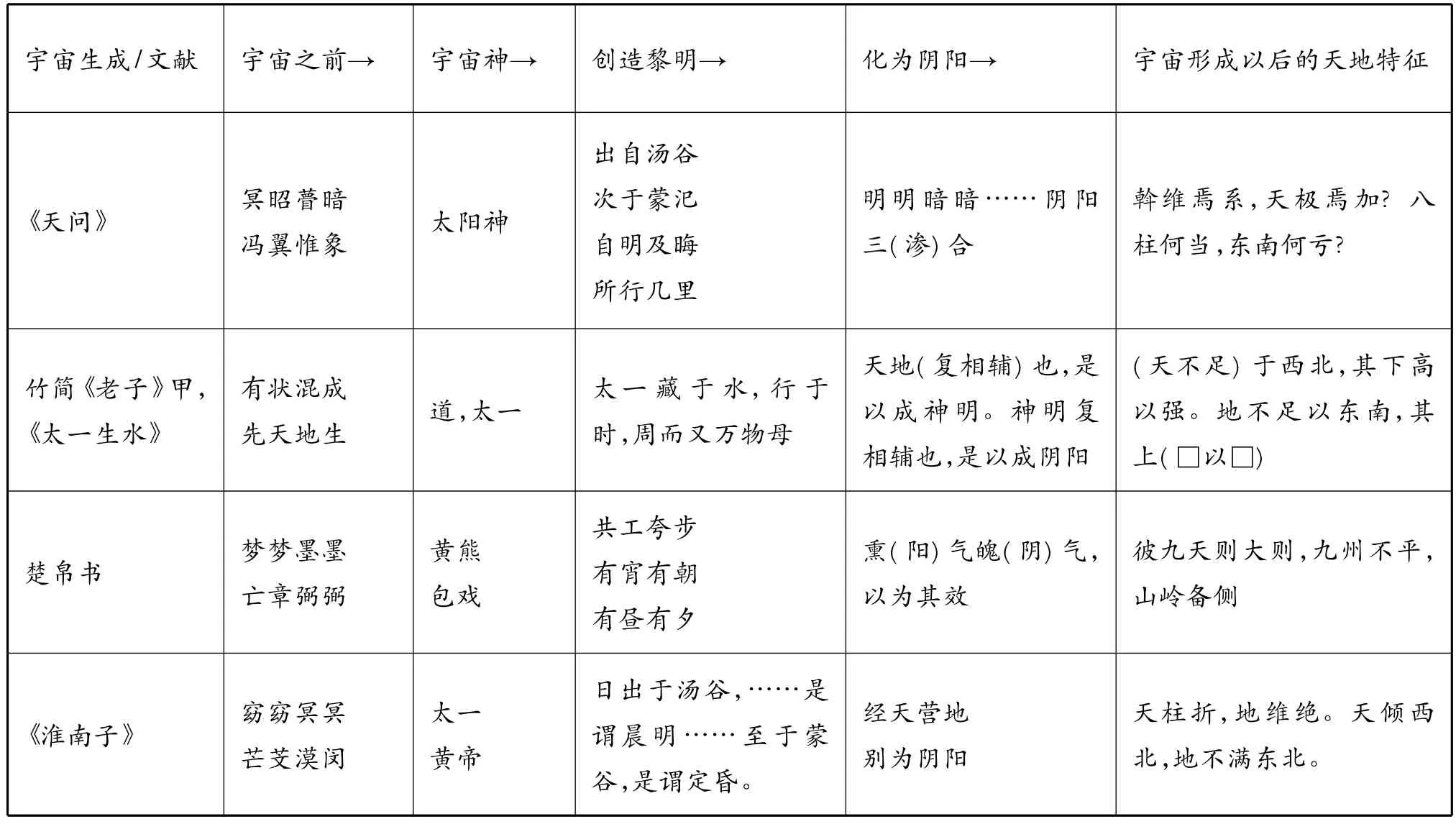

根据江林昌的研究,宇宙生成的神话与哲学可以列表如下[1]377:

宇宙生成/文献 宇宙之前→ 宇宙神→ 创造黎明→ 化为阴阳→宇宙形成以后的天地特征《天问》 冥昭瞢暗冯翼惟象 太阳神出自汤谷次于蒙汜自明及晦所行几里明明暗暗……阴阳三(渗)合斡维焉系,天极焉加?八柱何当,东南何亏?竹简《老子》甲,《太一生水》有状混成先天地生 道,太一 太一藏于水,行于时,周而又万物母天地(复相辅)也,是以成神明。神明复相辅也,是以成阴阳(天不足)于西北,其下高以强。地不足以东南,其上(□以□)楚帛书 梦梦墨墨亡章弼弼黄熊包戏共工夸步有宵有朝有昼有夕熏(阳)气魄(阴)气,以为其效彼九天则大则,九州不平,山岭备侧《淮南子》 窈窈冥冥芒芠漠闵太一黄帝日出于汤谷,……是谓晨明……至于蒙谷,是谓定昏。经天营地别为阴阳天柱折,地维绝。天倾西北,地不满东北。

二、中国古代的宇宙模型

《晋书·天文志》中记道:“古言天者有三家,一曰盖天,二曰宣夜,三曰浑天。”最早的盖天说是主张“天圆如张盖,地方如棋局。天旁转如推磨而左行,日月右行,随天左转,故日月实东行,而天牵之以西没”的天圆地方说。《周礼·考工记》中有根据盖天说制造车辕(辀)模仿天象的记录:“轸之方也,以象地也。盖之圜也,以象天也。轮辐三十,以象日月也。盖弓二十有八,以象星也”。秦王嬴政统一中国后,曾制定“天圆地方”的钱币,并在漫长的封建社会长期流行。据《晋书·天文志》记载:“蔡邕所谓《周髀》者,即盖天之说也,其本包牺氏立周天历度,其所传则周公受于殷商,周人志之,故曰‘周髀’。”

据《周髀算经》,平直的大地是每边81万里的正方形,天顶的高度是8万里,向四周下垂。大地静止不动,日月星辰则随天穹旋转。但因圆盖形的天与方形大地边缘不相吻合,于是天圆地方说又修改成为如下图像:天并不与地相接,而是像一把大伞一样高高悬在大地上空,有绳子缚住它的枢纽,周围还有8根柱子支撑着。共工怒触不周山和女娲炼石补天的神话,也正是以这一天地结构图像为依据的。但这一图像也有许多无法解释的问题。战国时代的楚国的著名诗人屈原在《天问》中对这种图像提出了许多质疑:“圆则九重,孰营度之?惟兹何功,孰初作之?斡维焉系?天极焉加?八柱何当?东南何亏?九天之际,安放安属?”

此后又出现了第二次盖天说,与第一次天圆地方说不同的是,它主张大地是拱形的。第二次盖天说认为:“天似盖笠,地法覆槃,天地各中高外下。北极之下为天地之中,其地最高,而滂沱四聩,三光隐映,以为昼夜。天中高于外衡冬至日之所在六万里。北极下地高于外衡下地亦六万里。外衡高于北极下地二万里。天地隆高相从。日去地恒八万里。”[《晋书·天文志》]祖冲之的儿子祖暅之在《天文录》中说:“盖天之说,又有三体:一云天如车盖,游乎八极之中;一云天形如笠,中央高而四边下;亦云天如欹车盖,南高北下。”

浑天说主张天呈球形,地球位于其中心。最早使用“浑天”这个词,是扬雄的《法言·重黎》:“或问浑天,曰:洛下闳营之,鲜于妄人度之,耿中丞象之。几几乎,莫之能违也!”《隋书·天文志》引虞喜的说法:“洛下闳为汉武帝于地中转浑天,定时节,作《太初历》。”可见,浑天是西汉时代的洛下闳创立的,他制作了一个浑天仪,圆球形状,上面标着天上星宿,然后在地下室里转动,能跟实际天象相吻合。这是用仪器实验的方法证明浑天理论的正确性,如同扬雄所说是“几几乎,莫之能违也!”这个最初的浑天理论,后来经过鲜于妄人、耿中丞、张衡等人的进一步研究、补充、完善,到东汉张衡制造出水运浑天仪,并写出“浑天仪注”,才形成完整的浑天说思想体系。

张衡在《浑天仪注》中论述说:“浑天如鸡子。天体圆如弹丸,地如鸡子中黄,孤居于内,天大而地小;天表里有水,天之包地,犹壳之裹黄。天地各乘气而立,载水而浮。周天三百六十五度四分度之一;又中分之,则一百八十二度八分之五覆地上,一百八十二度八分之五绕地下,故二十八宿半见半隐。其两端谓之南北极……两极相去一百八十二度半强。天转如车毂之运也,周旋无端,其形浑浑,故曰浑天也。”张衡把天地比拟为一个鸡蛋,天像蛋壳,地像蛋黄一样独居在内,天像车轮一样运转不止,结果造成二十八宿半见半隐,这正是浑天说的基本见解。但这段话也带有盖天说的痕迹,“天地各乘气而立,载水而浮”,就是从盖天说继承下来的,但对浑天说来说,这会引起一个问题:天球上的日月星辰随天一起绕地运转,当它们运行到地平线以下时,如何从水中通过?这是早期的浑天说难以克服的矛盾。随着元气说的发展,浑天说就改为地是浮在气中的,它的上下左右都是气。另外,张衡在《灵宪》中把大地看成是平坦切面上的半球。在浑天说的文献资料中,从未明确地阐释地球是球形的。

《黄帝内经·灵枢·卫气行》曰:“岁有十二月,日有十二辰,子午为经,卯酉为纬。天周二十八宿,而一面七星,四七二十八星,房昂为纬,虚张为经。”

以上明白无误地告诉我们,古人已经有了“天球”的概念。就是说,以观测者为圆心,以无限长为半径,设想宇宙为一个天球,日月星辰都分布在这个球面上,南北为经,东西为纬,以天周二十八宿为标记。这个天球,以北极星(又称太一、天心)为轴心,北斗七星为枢机,自东向西不停地旋转着。这样,斗柄所指的方位不断迁移,故曰“太一移宫”。以冬至日为一年之首尾,用“圭表”测日影盈缩变化,校正一年四时节气,并根据日月运行的速度推算其盈闰,这就是所谓“立端于始,表正于中,推余于终,而天度毕矣。”古人以春分点的天象为观测起点,《说卦》曰:“帝出乎震,震东方也”,即为佐证。

中国古代还有一种主张宇宙无限的宣夜说。据《晋书·天文志》记载:“宣夜之书亡,惟汉秘书郎郗萌记先师相传云:‘天了无质,仰而瞻之,高远无极,眼瞀精绝,故苍苍也。譬之旁望远道之黄山而皆青,俯察千仞之深谷而窈黑,夫青非真色,而黑非有体也。日月众星,自然浮生虚空之中,其行其止,皆须气焉。是以七曜或逝或住,或顺或逆,伏见无常,进退不同,由乎无所根系,故各异也。故辰极常居其所,而北斗不与众星西没也;摄提、填星皆东行;日行一度,月行十三度;迟疾任情,其无所系著可知矣。若缀附天体,不得尔也。”宣夜说认为,根本不存在有形质的天,天色苍苍,是因为它“高远无极”,犹如远山色清,深谷色黑,这都是它的表象,透过表象看本质,并不真的存在一个有形体、有颜色的天壳。这样,宣夜说展示了一幅茫无涯际、无穷无尽的宇宙图像。宣夜说还认为日月众星自然地飘浮在太空之中,太阳每天东行一度,月亮则每天东行十三度,速度各不相同,如果它们都缀附在天球上,和天球一起绕地球运动,那么是不可能如此的。这一思想是很深刻的。

在《晋书·天文志》中,还讨论了其他宇宙模型,就是虞喜的《安天论》,虞耸的《穹天论》和姚信的《昕天论》,他们都是吸收盖天说、浑天说的某些观点来发挥宣夜说。《安天论》认为:“天高穷于无穷,地深测于不测。天确乎在上,有常安之形;地块焉在下,有居静之体。当相覆冒,方则俱方,圆则俱圆,无方圆不同之义也。其光曜布列,各自运行,犹江海之有潮汐,万品之有行藏也。”《穹天论》认为:“天形穹隆如鸡子,幕其际,周接四海之表,浮于元气之上。譬如覆奁以抑水而不没者,气充其中故也。日绕辰极,没西而还东,不出入地中。天之有极,犹盖之有斗也。”《昕天论》认为:“人为灵虫,形最似天,今人颐前移临胸,而项不能覆背。近取诸身,故知天之体南低入地,北则偏高。又冬至极低,而天运近南。故日去人远,而斗去人近,北天气至,故冰寒也。夏至起,而天运近北,故斗去人远,日去人近,南天气至,故蒸热也。极之高时,日行地中浅,故夜短。天去地高,故昼长也。极之低时,日行地中深,故夜长,天去地下,故昼短也。”

三、左旋说与右旋说的争论

星辰从东方出来,经过中天,转向西方。这就是天的旋转方向。在北半球,面对北极,我们把这个旋转方向叫做“逆时针”方向。中国古代称为“左旋”。关于“左旋”古人似乎没有作出答复。而对于日月星辰东升西落的现象,屈原的《天问》以及刘安的《淮南子·天文篇》都求助于以盖天说为时空背景的神话传说来理解:“昔者共工与颛顼争为帝,怒而触不周之山。天柱折,地维绝,天倾西北,故日月星辰移焉;地不满东南,故水潦尘埃归焉。”

西汉时代,出现了一本《夏历》,认为列宿(指恒星,包括二十八宿)和日月都是从东向西移动的。列宿速度快,日其次,月最迟缓。日和某一列宿在傍晚同时进入西方。经过九十一天以后,当日傍晚如西方时,那个列宿已经到了北方。又过九十一天,这个时刻,列宿已在东方。又九十一天,该宿已在南方。由此可见,日运行速度比列宿慢。初三那天,月才出现,当日入西方时,月在西方天上。到十五那一天,日入西方时刻,月才从东方升起。到了月末,日未出的时候,月才出现在东方。由此可见,月的运行比日迟缓。不过,日月和列宿一样,都是向西运行的。《夏历》的观点就是日月左旋说,这遭到西汉后期学者刘向(约公元前77-前6年)的反对。

刘向以后不久,东汉初的哲学家王充用蚂蚁在磨上爬行来比喻日随天转,阐述右旋说。他说:“日月……系于天,随天四时转行也。其喻若蚁行于硙上,日月行迟天行疾,天持日月转,故日月实东行,而反西旋也。”(《论衡·说日篇》)

左旋说认为日月和列宿都是向西旋转的,只有快慢不同,方向则是一致的。右旋说认为日月和列宿的旋转方向正相反,列宿左旋,日月右旋。但是,日月右旋,为什么人们看到的是日月东升西落,而不是西出东没呢?王充的比喻就是要说明这个问题:天体旋转像推磨那样,从东向西左行。日月是从西向东右行的,又随着天从东向西左行。日月实际上向东运行,却被天带着向西方没去。左旋说和右旋说都是以地球为静止的中心,日月围绕地球旋转的这一错误假设为前提的,本质上都是错误的。

左旋说认为日月和列宿都是东升西落的,每天旋转一周。这种说法符合人们的直观经验,符合人们看到的东升西落现象。这种周日视运动反映了地球的自转运动这一客观自然现象,因此有合理性。日每天东升西落地左旋一周,那为什么会有冬夏寒暑的变化?冬天,日出东南没西南;夏天,日出东北没西北,这又为什么?很显然,左旋说解释不了这些周期变化的自然现象。

右旋说承认天左旋,日月被天体牵以西没,也能正确地反映地球自转运动。它认为日月还有自己的运动。天体左旋,日月右旋。天体沿着赤道(即地球赤道面延伸与天穹面的交线)从东向西运行,而且每天向东移动一点。经过一年时间,日就在天穹面上画了一圈,回到出发点。日一年在天穹面上的运行轨迹,就是所谓“黄道”。黄道与赤道不平行,相交成有一定角度的夹角。这两个圆圈有两个交点。春分和秋分两个节气时,日正好运行到交点上。冬至时,日运行到最南方,离赤道最远处。夏至时,日运行到最北方,也是离赤道最远处。日在赤道以南,叫赤道外,在赤道以北,叫赤道内。从春分到秋分,日在赤道内,从秋分到春分,日在赤道外。日在恒星天上运行一周,就是日的周年视运动,它反映了地球绕太阳的公转运动。右旋说反映了地球的自转和公转运动,能解释冬夏寒暑,日出没方位,昼夜长短,运行快慢等变化的自然现象,能够给制定精确的历法、预报日月之蚀提供理论指导。因此,汉代以后的许多天文学家主张右旋说。

不论是左旋说,还是右旋说,都承认天是左旋的,这实际上是地球自转的反映。我国古代很早就产生了地动思想。战国时代的《庄子·天运篇》中问道:“天其运乎?地其处乎?日月其争于所乎?孰主张是?孰维纲是?孰居无事推而行事?意者其有机械而不得已邪?意者其运转而不能自止邪?”这些问题表明,当时已有人在推测大地是否在运转不息。也在战国时代,尸佼提出:“天左舒而起牵牛,地右辟而起比、昴。”(《尸子·君治篇》)认为天和地在作反方向的相对旋转。汉代纬书《春秋纬·元命苞》说:“天左旋,地右动。”“地所以右转者,气浊精少,含阴而起迟,故转右,迎天佐其道。”《春秋纬·运斗枢》还说:“地动则见于天象。”西汉末年的《尚书纬·考灵曜》中更是明确指出:“地有四游,冬至地上北而西三万里,夏至地下南而东三万里,春秋二分其中矣。地恒动不止,而人不知。譬如人在大舟中,闭牖而坐,舟行而不觉也。”这段话是想用地球的运动来解释太阳每天在正南方时高度的周年变化,对于地动而人不觉时所用的比喻竟和伽利略对于哥白尼学说的辩护类似。

宋代的张载对地球运动的思想有重要的发展。他说:“恒星不动,纯系于天,与浮阳运旋而不穷者也。日月五星逆天而行,并包乎地者也。地在气中,虽顺天左旋,其所系辰象随之,稍迟则反移徙而友尔;间有缓速不齐者,七政之性殊也。”(张载:《正蒙·参两篇》)张载从元气说出发,认为“天”根本不是一个固体壳层,而是一团气(“浮阳”)。恒星和天以较快的速度自东向西运转(“左旋”),七政(日月五星)和地球也一起“顺天左旋”,但速度又依次稍慢,因而从地球上看去,七政在恒星背景上又有自西向东的运动(“稍迟则反移徙而右尔”)。这样,张载力图用相对运动的概念来说明恒星、日、月、行星的复杂的视运动。但张载不是用黄道在天球上的升降来解释四季的寒暑变化,而是求助于覆盖地球表面的气体的阴阳性质变化来理解寒暑变化,这就与事实不一致了。他认为,阳气上升时,盖在地上的阳气浓厚,压在地下的阳气空虚,所以地就下降,离太阳就远,成为冬季;反之,阳气下降时,地上的阳气稀薄,地下的阳气饱满,所以地就上升,成为夏季。张载还从物质与空间“相资”即相互依存的观点出发,批驳佛教把山河大地当作一种幻相(“见病”)的错误观点:“若谓万象为太虚中所见之物,则物与虚不相资,形自形,性自性,形性、天人不相待而有,陷于浮屠以山河大地为见病之说。”(《正蒙·太和篇》)

张载采用地旋说否定了左旋说和右旋说的共同前提:“天左旋”,但南宋的理学家朱熹凭自己的直观经验,选择了张载文章中关于左旋说的话进行歪曲宣传。当有人问到天左旋、日月星辰右转的时候,朱熹说:“某看天上,日月星不曾右转,只是随天转。……天左旋,日月亦左旋。但天行过一度,日只在此,当卯而卯,当午而午。某看得如此,后来得《礼记》说,暗与之合。……但历家只算所退之度,却云日行一度,月行十三度有奇。此乃截法。故有日月五星右行之说,其实非右行也。横渠曰:‘天左旋,处其中者顺之,少迟则反右矣。’此说最好。”

当朱熹学说成为正统儒学后,连明朝皇帝朱元璋对于右旋说的支持,也不能动摇儒家左旋说的偏见。当许多大臣按照朱熹的高足蔡沈的左旋说理解天和日月五星的运行时,朱元璋指出:“天左旋,日月五星右旋。盖二十八宿,经也,附天体而不动;日月五星,纬也,丽乎天者也。朕尝于天清气爽之夜,指一宿以为主,太阴居星宿之西,相去丈许。尽一夜则太阴渐过而东矣。由此观之,则是右旋。此历家尝言之,蔡氏特儒家之说耳。”[孙承泽《春明梦余录》卷五九《钦天监二·观象台》,古香斋鉴赏袖珍本。《明史·历志一》有类似记载,时间在洪武十年三月]

朱元璋的话提到了历家与儒家的分歧,但迂腐的儒生仍然唯四书五经为上。明代总校《永乐大典》的翰林院学士瞿景淳在《天文杂辨》中宣称,只要读《周易·系辞》,周敦颐的《太极图说》,邵雍的《皇极经世》和张载的《正蒙》,再用朱熹的说法去理解,就什么宇宙奥秘都可以理解了。如果说理学家有什么系统的宇宙论哲学,周敦颐的《太极图说》的确是最简明扼要的总结:

无极而太极,太极动而生阳,动极而静,静而生阴,静极复动。一动一静,互为其根。分阴分阳,两仪立焉。阳变阴合,而生水火木金土。五气顺布,四时行焉。五行一阴阳也,阴阳一太极也,太极本无极也。五行之生也,各一其性。无极之真,二五精妙合而凝。乾道成男,坤道成女。二气交感,化生万物。万物生生,而变化无穷焉。惟人也得其秀而最灵。形既生矣,神发知矣。五性发动,而善恶分,万事出矣。圣人定之以中正仁义而主静,立人极焉。故圣人与天地合其德,与日月合其明,四时合其序,鬼神合其吉凶。君子修之,吉;小人悖之,凶。故曰:“立天之道,曰阴与阳。立地之道,曰刚与柔。立人之道,曰仁与义。”又曰:“原始反终,故知死生之说”。大哉易矣,斯之至矣。

明清之际精通中西天文学的王锡阐(公元1628-1682年)用三人对话的方式,详细讨论左旋说和右旋说的是非问题,结论是右旋说包含较多的合理性。他认为,儒家论历,是哲学家谈天文,理论是有的,不过有脱离实际的倾向。历家论历,有些只知道某些结论,而不懂道理,不知道结论是怎么来的。当结论与天象不合时,他们会从天象方面寻找原因。明清时代的哲学家王夫之(公元1619-1692年)认为,以张载和朱熹为代表的儒家提倡左旋说,但左旋说没有观测资料作为根据,只是按阳健阴弱这个道理来立论的。阳刚宜速,阴柔宜缓,因此日速月迟,应该左旋。按右旋说,日行一度,月行十三度,与阴阳之理不合。王夫之认为,理就在天象上,天象变化规律就是理,不能用人们的理去强迫天象服从。王夫之最后在天文学研究中批评了唯心论倾向:“以心取理,执理论天,不如师成宪之为得也。”(王夫之:《思问录外篇》)相反的路线是研究天文,从中发现理,这叫“理自天出”。人虚心接受这种理,这样再讨论天文问题,就有了实在的内容,这是一条唯物主义路线。

[1]江林昌.夏商周文明新探[M].杭州:浙江人民出版社,2001.