战区一体化装备保障组织形式

2012-10-08吴亚男王树礼陈康柱

吴亚男,李 雄,王树礼,陈康柱

(1.65301部队,长春130028;2.装甲兵工程学院装备指挥与管理系,北京100072;3.装甲兵工程学院训练部,北京100072)

战区部队传统型装备保障组织形式,由于缺乏一体化的“大保障”体制,难以形成一体化保障力量结构,诸军兵种、各层次各专业、军民之间往往自成体系、多头对上、分体运行,存在“小而全、大而全”和“烟囱林立”的现象,整体资源没有得到有效盘活,综合保障能力相对不高。战区一体化装备保障组织形式,是相对于以往分散型装备保障而言的一种新的组织形式,其内涵是:以一体化联合作战为需求牵引,以提高战区部队体系保障能力为根本目的,打破军地、军兵种、专业之间的壁垒,把战区各种装备保障力量整合凝聚成一个相互联系紧密、运转协调、互为推进的保障系统,实现战区装备保障要素的高度融合和装备保障资源的有序流动。它强调将分散在战区各地的相关供应商,分散在战区各军兵种、各层次和各专业的保障力量、预备役保障力量与地方技术力量连接为一个有机的整体,从而形成从地方到军队、从工厂到部队保障单元的一体化保障力量。战区装备保障体系是一个由多系统、多部门、多种类、多专业组成的综合体,保障力量内外协同关系复杂,要发挥整体保障效能,必须大力推行一体化装备保障组织形式,建立综合保障网络体系,使军队与地方、各军兵种、各专业之间形成一个有机的保障整体,并对各种保障力量实行集中使用、统一指挥,使其协调一致地完成装备保障任务。

1 诸军兵种一体,三军联合保障

调整优化装备保障体制,建立三军联合的装备保障体系和机制,是武器装备发展和未来作战的客观要求。在这一方面,外军已进行了相应改革[1],如:原本为三军独立保障的英国军队,在2000年5月采用铁的手腕,一步到位地建立了统专一体的大联勤体制,成为三军联合保障程度最高的军队;俄军于1997年提出统一建立国家武装力量保障系统的构想,强调将军队各军种、内卫部队、民防部队、边防部队、铁道部队、联勤通信部队的保障力量合并起来,建立大保障系统,对所有武装力量实施联合保障。战区要实现更高层次的总体运筹,在更大范围内抽调各军兵种相关的精锐保障力量,在作战区域迅速聚合成强大的保障能量,必须突出诸军兵种一体,确保实现三军联合保障。为此,应借鉴外军有益做法,根据我军未来作战装备维修保障的实际需要,形成具有我军特色、诸军兵种一体的战区联合保障体制。

1.1 建立统一的装备指挥机构,形成三军联合保障的组织基础

一体化联合作战需要联合保障,联合保障需要有联合装备指挥机构,这不仅是一体化联合作战指挥对战区装备指挥的要求,也是战区实施三军一体化保障的重要保证。为了消除临战建立联合装备指挥机构因缺少平时的沟通、协调、配合和联合保障演练,难以实施及时、准确、有效的联合装备保障组织指挥的不利影响,应注重建立战区联合装备指挥机构,通过平时的运行,理顺指挥关系,打牢战时集中统一指挥的组织基础。

建立统一的装备指挥机构,应做到以下4点。一是面向联合、要素齐全。建立战区联合装备指挥机构要坚持“平战结合、三军联合”的原则,调整完善装备部门的现行编制结构,增设适应联合装备指挥要求的必需要素。二是职能分明、关系协调。从整体上对装备保障各级各类组织和机构的职能进行科学设计,保证其既能全面覆盖,又协调统一;搞好各层次、各部门、各专业系统职能的有机衔接,既避免重复、交叉,又能相互制约,使各种纵向和横向的关系简明,便于操作。三是指挥灵活、运转高效。根据组织机构的纵向职能分工,合理确定保障指挥和管理层次,保证指挥灵活和高效运转。四是信息主导、网络连接。利用信息化技术,在纵向、横向上用信息网络连接各机构、各部门,实现装备保障系统的信息化、网络化运行。

1.2 按照军兵种装备保障对象属性,科学组织装备保障力量

信息化条件下作战,将是多元力量在多维战场空间采取多种行动样式的整体作战。对于这种一体化的作战系统,装备保障仅仅依靠单一军兵种力量不但难以维持,而且与作战体系不配套,容易造成装备保障工作不顺、各自为战、顾此失彼、多层重叠。为此,应打破军兵种界限,针对战区所属通用装备和专用装备的不同属性,对三军装备保障力量实施优化组合,完善统一指挥下的统分结合、有统有分、分合适宜的装备保障体系。

一是进一步强化战区通用装备统一保障、统一指挥,实现陆军兵种之间装备保障力量的综合一体。未来信息化战场上,陆军各兵种作战行动更趋“联动化”,参战部队合成度更高,内部结合更紧密,协同作战能力更强。由此,战区装备保障需要调整结构,实现通用装备统一保障、统一指挥,做到各兵种间相互渗透、相互融合,以“联动化”的保障行动为战役胜利奠定坚实基础。

二是进一步强化战区专用装备分别保障、统一协调,实现诸军种装备保障力量的综合一体。未来信息化战争,要求军种间高度联合,组成多军种联合一体化军队。为此,战区装备保障结构也将随之变化,组建诸军种装备保障综合一体化力量,将成为该领域变革的一个重要方向。通过诸军种装备保障综合一体化形式,耦合战区所属不同军种装备保障力量作用,增强装备保障对一体化联合作战体系的适应性。

1.3 区分装备系统与后勤系统职权,形成面向三军联合保障的储备结构

在搞好后装联保的同时,还应科学区分战区保障领域装备系统与后勤系统的职能和责权,合理调整物流结构与流程。军事物流机构配置要与国家物流机构的宏观配置相互协调,互为补充;要统筹考虑三军储备需求,科学划分部门从属关系,充分论证装备部门与后勤部门的主管范围,优化组合现有仓储资源,形成纵深梯次配置、战略战役比重适当、重点物资质优量足的战储结构和布局,确保主要方向作战需要。在储备总量上,要在科学预测未来战争作战部队规模、战争形态和战争持续时间等因素的基础上,对战区所需物资总量进行科学预算,突出用于信息化装备保障消耗的物资,突出保障区域由社会筹措困难的物资,突出应急作战和处理突发事件的物资,从而形成确保实施战区一体化保障的高效储备结构。

2 各层次各专业一体,纵横联动保障

各层次上下一体、各专业横向一体,已成为各国军队保障体制改革的重要方向。例如:美军将军、师保障部所属的修理、补给、运输、卫生等单功能保障营改编为多功能的综合体,使其规模浓缩,保障能力显增;美军军支援司令部下设若干个保障大队,保障大队下辖若干个保障营。这些保障力量在承担装备保障任务时,往往以“积木”形式编组,确保装备保障工作的高效率[2]。“积木”形式编组,已被近期局部战争实践证明能提高装备保障效率。为了使装备保障编组始终适应作战任务的需要,推进我军面向未来作战的武器装备“大保障”改革,必须确保战区前沿、浅近纵深和纵深各层次的装备保障力量及各专业力量数量足够、配置合理、上下结合、横向融合,形成各层次各专业一体的纵横联动保障体制。

2.1 各层次保障实体一体

未来信息化战争是一体化联合作战,作战力量多元复杂,作战形式往往表现为非线性作战,战争的突发性和战场的不确定性都要求战区保障力量的编配和部署上能够高效综合,保障行动上能够灵活多样。适应一体化联合作战需要,必须高度重视各层次综合一体,优化战区装备保障组织结构。

一是把一线部队装备保障力量建成要点式的保障实体。由于驻守前沿的一线部队可能首先遭受敌人打击,装备保障的点多面广,任务艰巨,在保障体系的构建上,要根据作战地区地形和任务,以前沿一线部队所属装备保障力量为主建成要点式的保障实体,在上级装备保障力量的支援下,主要完成战争爆发初期的装备保障任务。

二是在战场浅近纵深内构建保障中转站。未来信息化战争中,要在战场浅近纵深内,以战役军团装备保障力量为骨干,根据作战态势和作战地区地形情况,以战场洞库、坑道为基础,集中装备保障一线部队难以修复的战损装备,加强一线部队持续保障能力和信息技术修理能力,为一线部队建立保障依托。通过构建保障中转站,可使战区装备保障网形成前后方的有机联系,对一线部队的定点保障得以实现,既缓解前方的保障任务压力,又使后方保障能力适当“前置”,提高保障的及时性。

三是把纵深机动部队保障力量建成快速高效保障实体。要以战区所属的修理工厂、器材仓库和地方支前力量为依托,建立保障中心,抢修战损装备,补充器材的携、运行量。对来不及补充的,应利用部队集结调整间隙相机补充,或定点交付,或拦路发放,或集中接收受损装备,为作战部队源源不断地提供保障。

2.2 各专业力量“模块”融合

未来作战中,为了实施聚焦式保障,形成整体保障合力,需要推进“模块化”保障,对战区各种装备保障专业力量进行优化组合。这种“模块化”的编成,在运用上具有高度的灵活性:一方面是编成数量上的灵活性,即战区部队装备保障力量可以根据需要增减类型及数量;另一方面是隶属关系上的灵活性,即对这种“模块化”的保障力量,可以根据情况需要,方便地“拆卸”,灵活地“组装”。

实施各专业力量“模块”融合,一要对多元装备保障力量进行组合,以增大综合保障能力;二要对各专业职能的装备保障力量进行组合,以形成综合保障能力;三要对分散部署的装备保障力量进行组合,在适当的时间和地点形成聚焦效应,达成统一保障的目标;四要按不同的保障任务对各种装备保障力量进行临时组合,形成不同规模、不同功能的保障实体,以确保完成各种保障任务。为此,战区平时就要组建这一类型的装备保障力量,同时要进行一专多能训练和信息化战争条件下的适应性训练和综合保障演练。

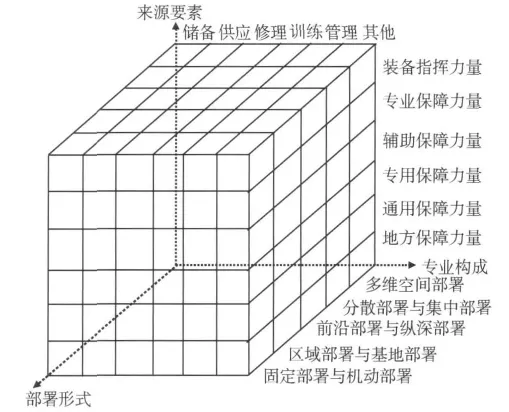

图1为“模块”编组示意图。从保障力量的来源构成上看,应搞好战区各军兵种通用和专用装备保障力量的优化组合;从保障力量属性上看,装备指挥力量、专业保障力量、辅助保障力量等要综合配套,形成结构合理、功能完备的装备保障力量体系;从保障力量部署形式上看,应坚持区域部署与基地部署相结合,固定部署与机动部署相结合,前沿部署与纵深部署相结合,分散式部署与集中式部署相结合,在空间上把各种保障力量组合成一个整体,以形成综合保障实力;从保障力量的专业构成上看,储备、供应、修理等专业力量以及各种武器装备的专用保障力量也要综合配套,以形成最佳组合,发挥最大的保障效能。

图1 “模块”编组示意图

3 军民一体,军地综合保障

现代战争是综合国力的较量,作战强度高,装备战损多,装备保障任务重。通过军民一体,实现军地综合保障,已成为各国军队的必然选择。海湾战争中,美军雇用了26个民间应急承包商单位实施战场装备维修保障,使装备完好率保持了较高水平。伊拉克战争中,美军一体化承包商保障机制也发挥了重要作用。承包商为美国军方提供了电脑、网络、运输、通讯设备和实战模拟等技术服务,对一些科技含量高、维护修理难度大的装备提供“从工厂到战场”的一切支持。如:“掠夺者”无人驾驶飞机70%的维护保养工作都由承包商承担;由承包商组成的“阿帕奇系统”保障队也为“阿帕奇”系列直升机精确快速的维护保养和修理提供了全方位的服务[2]。近年来,美军依托承包商圆满完成战时装备保障任务的经验,可为我军提供借鉴。随着我军武器装备的发展尤其是大量高新技术装备列装,战区装备保障能力与保障需求的缺口越来越大,必须下大力气研究如何构建军民兼容、军地融合的综合保障体制问题。

3.1 建立寓军于民、平战结合的“大保障”体系

未来信息化作战,强调现役部队与预备役部队、民兵和地方支前力量融合、集成式行动,注重按照任务和作战要求在规定的时间、地点实施综合一体化行动,形成整体合力。装备保障同样强调军民力量结构的重组优化、组织融合、集成式实施保障活动,从而形成整体保障力。战区军民综合保障必须从战役全局通盘考虑,使战区通用物资储备、基础设施建设、保障装备研制、维修技术服务、装备人才培养等方面实现军民一体化。要通过对装备保障所需的信息、技术、物资、人才、资金等要素的整合,打破军地之间的壁垒,构建以信息流、技术流、物资流、人才流和资金流为核心的军民融合式装备保障体系[3]。

在宏观体制和组织基础上,要将战区装备保障活动深深融入到整个国家科技工业体系之中。强化全方位军民一体化建设的意识,按照现代“大保障”的思路,从自办实体、自我保障,转变为依托市场、依托社会力量组织保障上来,做到凡是能利用民用资源的就不自己铺摊子,能纳入国家经济科技发展体系的就不另起炉灶。应逐步打破军民界限,形成军民融合的总承包商—分承包商—零部件协作商的国家科技工业组织体系。应按照“通用化、标准化、系列化、模块化”的要求,形成系统互联、信息互通、资源共享的无缝隙式装备保障体系[4]。

在技术基础上,要制定和实施战区装备保障军民通用技术标准。实施军民通用技术标准可分2个层次逐步推进:第1个层次是先使军民两用技术的技术标准逐步统一,鼓励和引导军民两用技术的研究与开发;第2个层次是使国家现有军用技术标准与民用技术标准逐步统一。通过这2个层次工作的推进,在装备保障领域最终形成统一的技术标准体系。

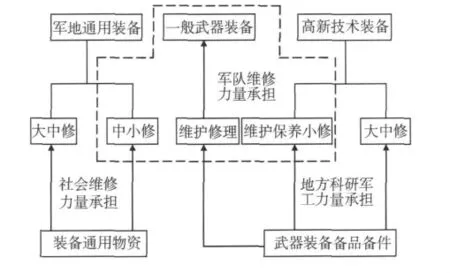

在体系构成上,强调充分利用战区社会技术资源条件,建立一体化装备保障组织形式。要面向社会,引入竞争机制,逐步走开军地通用装备、设备和维修器材社会化保障的新路子。一方面充分利用军队和地方已有的飞机厂、舰船厂、车辆厂、农机厂、修理机构和通用器材库等,在重要的作战方向、交通主干线、重要水系区域,合理确定战区装备保障基地布局;另一方面混合编组军地保障力量,将地方技术人员、专家和部队保障人员混合编组为固定修理机构、野战机动抢修所、巡回抢救抢修队等装备保障力量,完善战区装备保障体系。合理区分装备性质和维修级别、维修任务,科学实行军地一体保障。要借助社会维修力量,搞好军地通用装备保障;对装备数量少、技术含量高的高新技术装备,要依托地方装备科研部门、军工企业,随时研究和解决保障中的关键技术问题,重点完成大中修任务,最大限度地将民用技术潜力转化为装备保障能力。这种军队和地方合组的装备保障体系构成如图2所示。

图2 军地一体装备保障体系构成

3.2 完善军民一体化装备保障机制

信息化作战装备保障活动,专业复杂,技术性强,仅靠军队力量往往难以完成装备保障任务,民兵与地方支前保障力量地位将更加突出,作用将更加明显[5]。坚持以军队自身力量为骨干,以人民群众为基础,以战区经济技术潜力为后盾,广泛动员地方保障力量,建立战区军民一体的装备保障体系,必须以配套的机制作为保障。

一是完善军民一体化保障运行机制和协调机制。应围绕军队核心保障能力建设,科学划分战区军民综合保障相关组织和机构的职责,消除管理模糊区或盲区[6];理顺工作关系,实行军地统一的战区军用产品生产管理、物资筹措供应、运输指挥管理和技术人才交流使用等;加强战区平时与战时军地人力、物力、财力和信息资源统筹、配置和使用的协调,制定军地协作制度和规范,协调处理一体化保障中遇到的矛盾和问题。

二是完善军民一体化平战转换机制。应按照平战结合、军民结合、快速转换的要求,制定战区一体化快速保障方案,包括转换的时机、原则、模式、方法和要求等;认真搞好装备保障潜力的调查,特别是在加强高新技术领域的动员潜力调查基础上,要尽快建立战区战时装备保障潜力资源信息管理系统;拟制在科技密集的科研机构、工厂及电子、通信等行业的战区装备保障动员和储备预案,建立征集法规制度,明确征召的时机、范围、程序和组织领导等有关问题,并围绕装备维修保障潜力平战转换、高新技术对口支援分队建设、支前装备保障动员预案等内容展开演练,为战时实施快速高效的战区装备保障动员奠定良好基础。

[1]张连松,刘晶.从军兵种自我保障到三军联合保障[J].军事历史研究,2004(4):38-42.

[2]黄益嘉.信息化战争装备维修保障[M].北京:国防工业出版社,2007:138-172.

[3]邹小军,吴鸣.军民融合式装备保障的基本构想[J].国防科技工业,2009(8):41-43.

[4]李雄,方剑,安洪伟,等.新时期武器装备建设新观念研究[J].装甲兵工程学院学报,2007,21(1):6-10.

[5]张英志.高新武器装备军民一体化保障模式研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2005.

[6]Barry W H.Depot Maintenance:Actions Needed to Identify and Establish Core Capability at Military Depots[R].Washington DC:United States General Accou nting Office,2004.