10年生杉木机械造林与炼山造林生长过程差异分析

2012-09-29章文前

章文前

(三明市梅列区林业局,福建 三明 365000)

杉木(Cunninghamia lanceolata)是我国特有的用材树种,在17个省(市、自治区)均有大面积人工栽培,在人工林栽培上占有重要地位。南方林区杉木人工栽培传统上采取炼山清理,全面或块状整地的方式,劳动强度大、效率低,且容易导致水土流失,有机质减少,影响生物多样性、土壤肥力等诸多因素,最终影响林木生长[1-3],探讨不炼山机械造林替代传统人工炼山造林具有现实意义。我国开展机械造林的历史较短,报道也不多,涉及的内容主要有设备研发与应用、困难林地造林、使用效果等[4-7]。童庆辉[8]研究表明,使用挖坑机造林工效可提高5倍左右,每公顷可减少营林成本750元以上,是一条切实可行的造林新途径。树木的生物学和生态学特性是开展林业科研和生产必不可少的基础材料,而树木的生长规律又是树种生物学特性的一个重要方面,但有关杉木机械造林的生长过程鲜见报道。为此,本研究进行了杉木机械造林生长过程的测定与分析,试图揭示其生长过程与传统炼山造林的差异性,为制订经营措施及机械造林技术的推广应用提供理论依据和实践经验。

1 试验地概况

试验地位于福建省三明市梅列区(26°6'-26°46'N,117°32'-118°6'E)陈大镇林场31林班3大班6小班,平均海拔370 m,平均坡度22.5°,属中亚热带海洋性兼大陆性季风气候,年均温度19.4℃,年降水量1786.8 mm,相对湿度79%,年均蒸发量1452.6 mm,无霜期306 d。土壤为酸性岩发育的红壤,土层深厚,较肥沃。主要植被为少叶黄杞(Engelhardia fenzelii)、百两金(Ardisia crispa)、绒楠(Machilus velutina)、檵木(Loropetalum chinense)、狗脊(Cibotium barometz)、油莎草(Cyperus esculentus)、芒萁(Dicranopteris dichotoma)等。其前茬为杉木人工林。

2 试验方法

选择立地条件相似的一面坡,分为A、B两区(相邻)。A区采取炼山造林,块状整地,穴规格:40 cm×40 cm×30 cm;B区不炼山,采取挖坑机挖坑,分为B1和B2两小区,B1挖坑直径200 mm,挖坑深度350 mm,B2挖坑直径300 mm,挖坑深度350 mm。以上3水平分别在等坡位(上、中、下)各建立一块面积为20 m×30 m标准地。采用简单对比试验设计,设3个重复,共9个小区。试验林于2002年春用永安林业(集团)有限公司苗木中心提供的杉木实生容器苗,平均苗高0.15 m、平均地径0.23 cm,同时造林,造林密度为2700株·hm-2。造林后,1-3年进行扩穴(坑)抚育,每年全面锄草1次,扩穴同时施氮磷复合肥0.060 kg·株-1,第4年以后每年全面劈草1次,直至第6年郁闭。

栽植后,每年分小区每木测定杉木的胸径、树高,计算每小区林分各年份的平均胸径、树高,计算3种处理各年份胸径(D)、树高(H)的总生长量、平均生长量、连年生长量以及立木材积(V)。

3 结果与分析

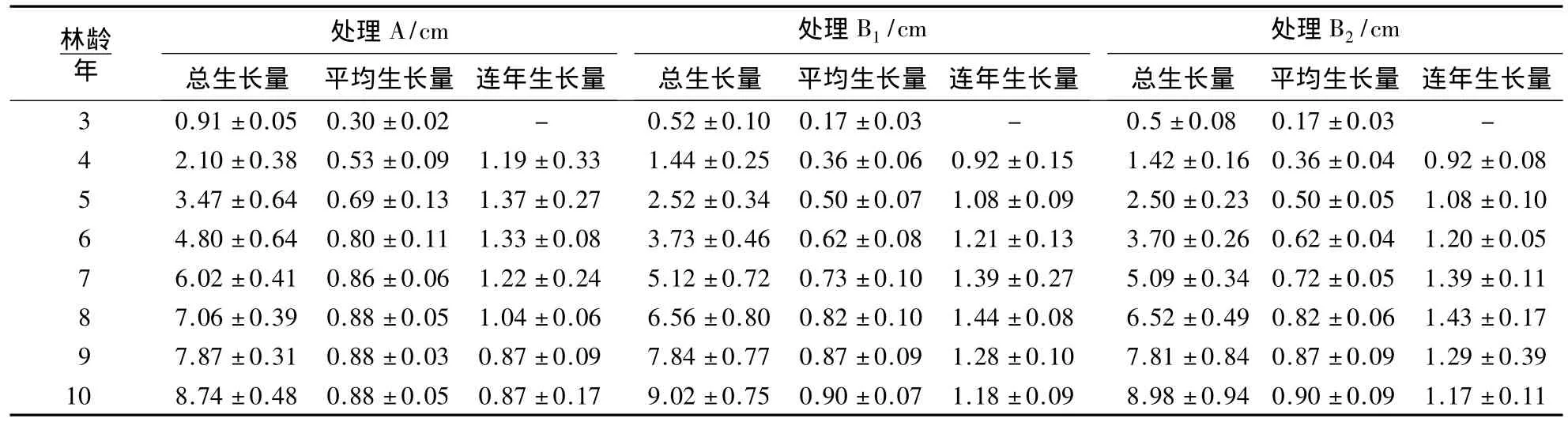

3.1 整地方式对杉木人工林胸径生长过程的影响

由表1可知,不同整地方式对10年生杉木胸径生长总量影响不大,A处理仅比B1、B2处理小0.28和0.24 cm,但生长过程却存在较大的差异。从胸径连年生长量看,A处理最大值出现在林龄5年时,达1.37 cm,B1、B2均出现在林龄8年时,分别达到1.44和1.43 cm;幼林早期(4、5年)的连年生长量,A处理分别达 1.19、1.37 cm,比 B1处理的 0.92、1.08 cm 分别增加了 29.3% 和 26.9%,比 B2处理的 0.92、1.08 cm 分别增加了29.3%和26.9%;幼林后期(8 -10 年)的连年生长量,A 处理分别是1.04、0.87 和0.87 cm,比 B1处理的 1.44、1.28、1.18 cm 分别降低了 27.8%、32.0%和 26.3%,比 B2处理的 1.43、1.29、1.17 cm 分别降低了27.3%、32.6%和25.6%。从胸径平均生长量看,A处理最大值出现在林龄8年时,与连年生长量相交出现在8.8年,B1、B2处理最大值均在10年之后,与连年生长量相交也均在10年之后,按趋势可能出现在11-12年。

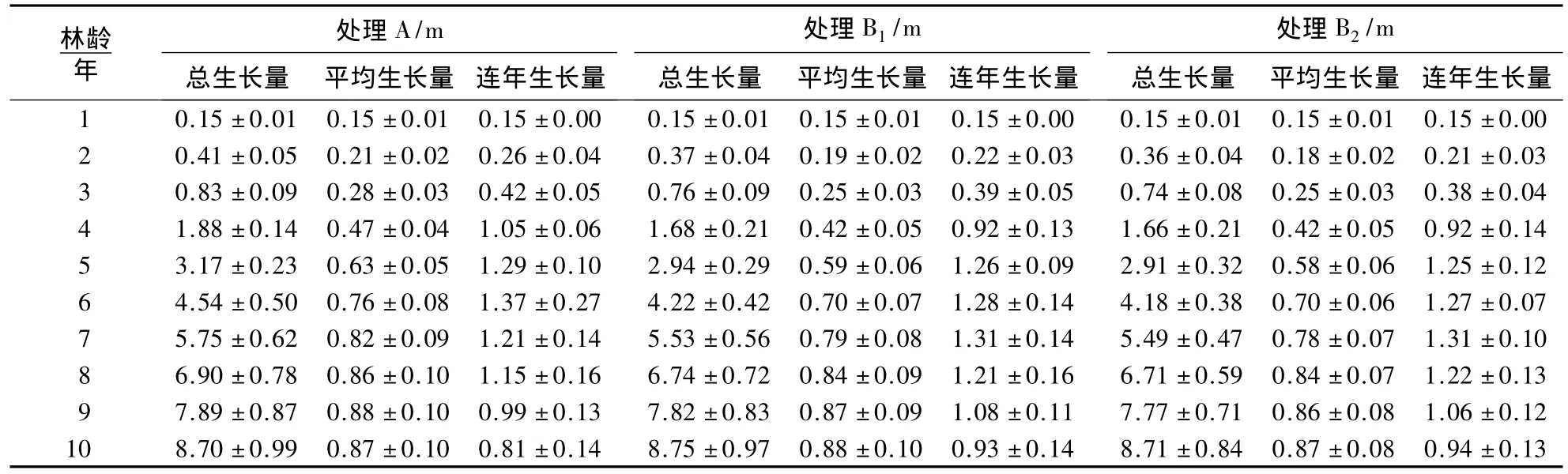

3.2 整地方式对杉木人工林树高生长过程的影响

由表2可知,树高生长过程与胸径生长过程有较多相似之处。与B1、B2处理相比,A处理具有早期速生特点,幼林早期生长较快,幼林后期生长较为缓慢,连年生长量最大值出现在林龄5-6年时,达1.37 cm,平均生长量最大值出现在林龄9年时,连年生长量和平均生长量在林龄9.4年相交。B1、B2处理树高平均生长量最大值出现在林龄10年之后,连年生长量和平均生长量尚未相交,按趋势将在之后2-3年相交,即比A处理连年生长量与平均生长量相交时间预计推迟2-3年,表明树高可迟缓2-3年下降。不同处理树高生长差距随着林龄增长而起伏变动,幼林早期(2-4年)树高相差10-20 cm,B1、B2处理平均树高生长明显低些,幼林中期(5-7年)略有加大,幼林后期(8-10年)B1、B2处理反超A处理6-13 cm。

表1 不同处理杉木人工林胸径生长进程1)Table1 Growth process of diameter at breast height of C.lanceolata plantations in different treatments

表2 不同处理杉木人工林树高生长进程1)Table2 Growth process of tree heights of C.lanceolata plantations in different treatments

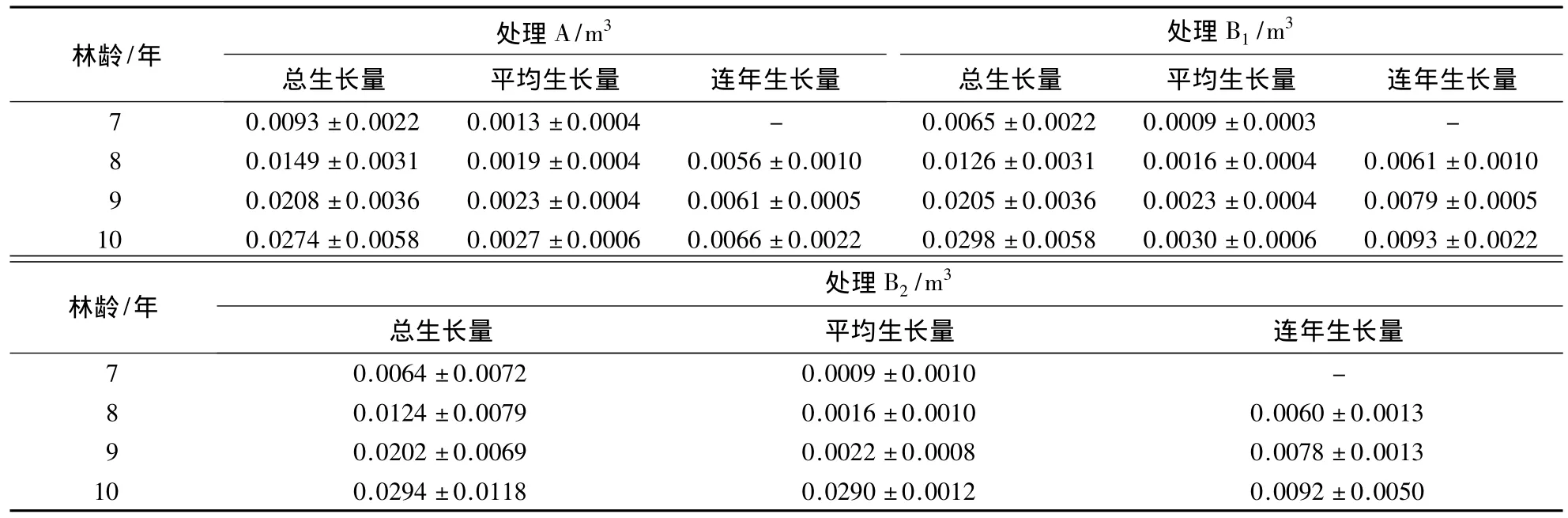

3.3 整地方式对杉木人工林材积生长的影响

由表3可知,进阶后4年中,无论是A处理还是B1和B2处理,杉木单株材积总生长量均随着年龄的增加而增大,平均生长量一直处于上升状态,均未达到最大值,但B1和B2处理杉木的材积生长逐渐优于A处理。幼林后期(8-10年)B1和B2处理的连年生长量均大于A处理,到林龄10年时总生长量和平均生长量也均超过 A 处理,B1处理为 0.0298 和 0.003 m3,分别比 A 处理 0.0274、0.0027 m3增加 8.8%和11.1%,B2处理为 0.0294 和 0.0029 m3,分别比 A 处理增加 7.3%和 7.4%。

表3 不同处理杉木人工林材积生长进程1)Table3 Growth process of volumes of C.lanceolata plantations in different treatments

4 小结

传统人工炼山造林杉木具有早期速生特点,其幼林早期胸径、树高生长比不炼山机械造林快,但幼林后期反之。材积生长量在幼林后期逐渐不如机械挖穴整地造林,可能原因是炼山后表土层土壤疏松,土壤速效养分增加[9,10],且炼山后杂草减少,一定程度上减少杂草与杉木幼树的竞争,有利于杉木早期生长,但是炼山带来速效养分容易被雨水冲刷或重新固定,营养物质流失严重,贮备量减少,不利于后期生长;而机械挖穴整地造林破土面小,保持了地表植被,可有效减少水土流失,保护了生物多样性,维持了杉木适宜的生长环境,有利于杉木幼龄后期的生长。为此,建议在幼林早期(2-5年)加强经营管理,对传统炼山块状整地造的杉木林,侧重于保持水土,提升幼林后期营养物质储量,可采取套种绿肥植物,增加地表覆盖;对于不炼山机械挖穴整地造的杉木林,早期要增强抚育力度,减少杂草竞争,促进早期生长,在造林后前3年,每年除草2次为好,可适当追施肥料,有条件的地方可以用割灌机机械割草。

[1]盛炜彤,范少辉.杉木人工林的育林干扰对长期立地生产力的影响[J].林业科学,2003,39(5):37-43.

[2]何宗明,范少辉,陈青山,等.立地管理措施对2代4年生杉木林生长的影响[J].林业科学,2003,39(4):54-58.

[3]林同龙.立地管理措施对2代8年生杉木生长的影响[J].林业调查规划,2012,37(1):14-17.

[4]俞国胜,顾正平,钱桦,等.半干旱沙地深栽造林钻孔机的性能试验与研究[J].林业科学,2001,37(3):112-117.

[5]俞国胜,顾正平,陈劭.半干旱沙地机械化造林试验研究及其前景[J].林业机械与木工设备,2000,28(10):9-11.

[6]刘元海.新型液压植树机问世[J].林业科技开发,2001,15(2):50.

[7]宋代平,王正祥,张云秀,等.生态型植树机发展综述[J].林业机械与木工设备,2004,32(4):1-3.

[8]童庆辉.挖坑机造林使用效果分析[J].林业机械与木工设备,2011,39(9):31-33,36.

[9]俞新妥.炼山对杉木人工林生态系统的影响[J].福建林学院学报,1989,9(3):238-255.

[10]张鼎华.炼山对土壤化学性质的影响[J].林业科技通讯,1986(3):3-6.