管理人性观向文化观的转变——对XY理论、超Y理论与Z理论的比较分析

2012-09-25龙晓琼王合义

龙晓琼, 王合义, 王 明

(1.合肥财经职业学院会计系,安徽 合肥 230026;2.东华理工大学 团委,江西 抚州 344000;3.中国科学技术大学知识管理研究所,安徽合肥 230026)

何谓“管理”?这是一个看似简单却深受探究的话题。一般认为,管理就是通过协调和监督他人的活动,有效率和有效果地完成工作[1]。管理的实质就是人对人的管理,“如何看待组织中的人”常是管理中的核心命题。确立什么样的管理思想、制定什么样的管理原则、选择什么样的管理方法都与对人性的看法有关。“科学管理之父”泰勒(F.W.Taylor)首次提出“经济人”假设,其实质就是在某种程度上把人的认识定格在“性恶论”上,推崇“严格而标准”的科学管理之道,用经济诱因换取工人最高的效率。正如西奥多·罗斯福所说,管理就是“说话和气但带着一根大棒”[2]。这一学说后来被人际关系学派的创始人梅奥(G.E.Mayo)的“社会人”理论所“颠覆”,梅奥认为人本质是性善的,管理应该采取人性化的方式去关心员工,强调“合作和说服”的管理方式以提高员工的工作满意度。在这个时代的管理学家们看来,只有让员工成为“快乐的工人”,才能使其成为“高生产效率的工人”。

行为科学家麦格雷戈于1957年提出的XY理论实际上是对以上两种观点的完美总结。而莫尔斯和洛希在1970年发表的论文《超Y理论》更是对人性的正反两面进行了一次折衷的思考。现实问题是,无论是“社会人”还是“经济人”,它是否绝然地“与生俱来”而无法改变呢?另辟蹊径的日裔美籍学者威廉·奥奇(Willam Ouchi)随后做出了回答。在其著作《Z理论——美国企业界怎样迎接日本的挑战》中,他从中日文化比较的视角明确指出,所谓的“人性”,它是可以通过组织文化学习与培养的,突出了后天外在的组织文化对人的工作方式与工作态度的重要影响。可以说,这是对人性探讨视角的一个全新转变,并由此成功开创了文化管理的新学派。由此可见,对人性的思考是上述理论乃至管理思想发展脉络的核心。那么,这些理论延续与时代转折的背后是否存在某种逻辑上统一性,下文即开展此问题的探讨。

1 经典理论的回顾

在探寻XY理论、超Y理论与Z理论内在逻辑性之前,对这些经典理论做简要回顾是必要的。

1.1 XY 理论

XY理论是美国麻省工学院教授、行为科学家麦格雷戈于1957年提出的。在前人研究的基础上,他对人的需要、行为和动机进行了系统梳理与总结,并提出了基于两种截然相反的人性假设的管理理论,即XY理论。X理论对人性假设的主要内容是[3]:(1)员工天性好逸恶劳,只要可能,就会躲避工作;(2)以自我为中心,漠视组织要求;(3)员工只要有可能就会逃避责任,安于现状,缺乏创造性;(4)不喜欢工作,需要对他们采取强制措施或惩罚办法,迫使他们实现组织目标。Y理论与X理论恰恰相反,其对人性是基于以下假设:(5)员工并非好逸恶劳,而是自觉勤奋,喜欢工作;(6)员工有很强的自我控制能力,在工作中执行完成任务的承诺;(7)一般而言,每个人不仅能够承担责任,而且还主动寻求承担责任;(8)绝大多数人都具备做出正确决策的能力。

1.2 超Y理论

超Y理论(Super theory Y)是美国管理心理学家约翰·莫尔斯(John.J.Morse)和杰伊·洛希(Jay.W.Lorsch)在其1970年发表的论文《超Y理论》中提出的,其实质是对XY理论的一种折衷思考,并由此提出了“复杂人”的概念,其主要观点是[4]:(1)人们是怀着许多不同的需要加入工作组织的,各自有不同的情况:有的人自由散漫,不愿参与决策和承担责任,需要正规化的组织机构和严格的规章制度加以约束;有的人责任心强,积极向上,则需要更多的自治、责任和发挥创造性的机会去实现尊重和自我实现的需要;(2)组织形式和管理方法要与工作性质和人们的需要相适应,对有些人(如懒惰、缺乏进取心者)适用X理论管理,而对另一些人(如富有责任心、工作主动者)则适用Y理论管理;(3)组织机构和管理层次的划分、职工培训和工作分配、工作报酬和控制程度等,都要从工作性质、工作目标与员工素质等方面进行综合考虑,不能千篇一律;(4)当一个目标达到后,应激起员工的胜任感,使他们为达到新的、更高的目标而努力。

1.3 Z 理论

Z理论的提出者是日裔美籍管理学家威廉·奥奇教授。他于1973年开始研究日本独有的文化对企业管理的影响,并从文化的七个维度对日美两国的企业管理方式进行了比较分析,进而提出了美国应该学习日本企业文化而发展Z型组织,倡导在管理方式上做如下变革:(1)企业对员工实行长期或终身雇佣制度,使员工与企业同甘苦共命运,并对职工实行定期考核和逐步提级晋升制度,使员工看到企业对自己的好处,因而积极关心企业的利益和企业的发展;(2)企业经营者不单要让员工完成生产任务,而且要注意员工培训,培养他们能适应各种工作环境需要,成为多专多能的人才;(3)管理过程既要运用统计报表、数字信息等鲜明的控制手段,而且要注意对人的经验和潜在能力进行诱导;(4)企业决策采取集体研究和个人负责的方式,由员工提出建议,集思广益,由领导者做出决策并承担责任;(5)上下级关系融洽,管理者对职工要处处关心,让职工多参与管理。

可以看出,Z理论更看重在组织中营造一种“以人为本”的组织文化来影响和改变员工的人性和行为,并使之符合组织发展的需要。

2 管理的人性观:XY理论与超Y理论

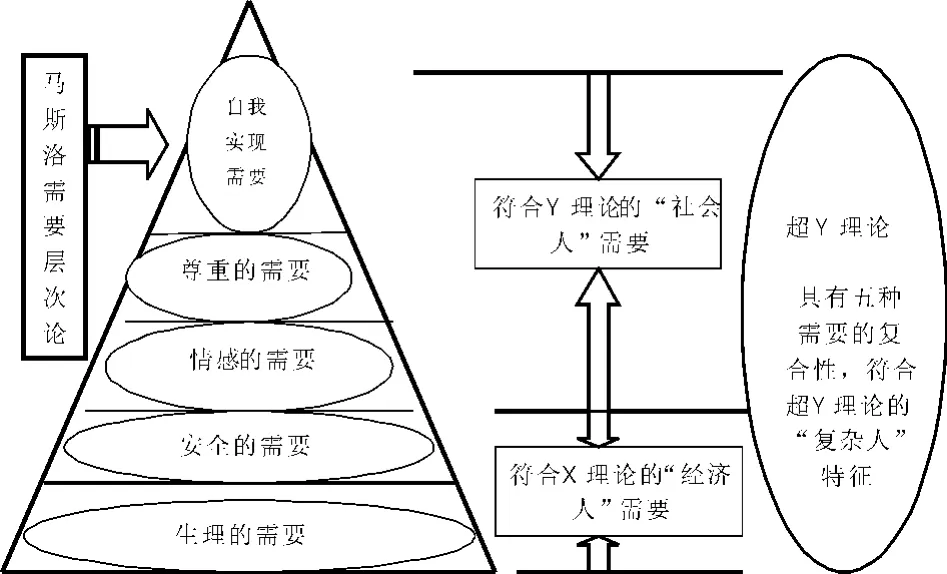

2.1 提出一种分析工具:马斯洛的需要层次论

XY理论和超Y理论都是以人性的视角来解释行为的认知理论。众所周知,行为是由动机引发的,而动机又是由需要引起的,因此,要探寻这两种理论背后的内在联系,通过“需要”进行研究就是一个较好的路径。马斯洛的需要层次论恰恰能满足这个研究路径的需要,实现两种理论的完美统一,因此,暂且将其称为一种分析工具。

在运用这种工具分析前,有必要先对需要层次论作简单阐述:1943年,马斯洛在《人的动机理论》一文中提出了“需要层次论”(Hierachy of Human Needs Theory)。他认为人有五种基本需要,依次构成需要的五大层次:生理上的需要、安全上的需要、情感上的需要、尊重的需要和自我实现的需要。其基本规律是:

(1)五种需要像阶梯一样从低到高,按层次逐级递升,但这样次序不是完全固定的,可以变化,也有种种例外情况。

(2)五种需要可以分为高低两级,其中生理上的需要、安全上的需要都属于低级的需要,这些需要通过外部条件就可以满足;而感情上的需要、尊重的需要和自我实现的需要是高级需要,他们是通过内部因素才能满足的。

(3)同一时期,一个人可能有多种需要,但只有一种需要占支配地位,对行为起决定性作用。任何一种需要都不会因为更高层次需要的发展而消失。各层次需要相互依赖和重叠,高层次的需要发展后,低层次的需要仍然存在,只是对行为影响的程度大大减弱。

2.2 XY理论与超Y理论关联性分析

研究发现,XY理论正好满足马斯洛第二个基本观点,即符合X理论的人恰好是马斯洛低层级需要者,即生理需要和安全需要者。符合Y理论的人是自我实现等高级需要的追求者。对于这一点,麦格雷戈本人也赞同,他曾引用马斯洛的需要层次论指出:“一旦员工达到了足够的生活水平,行为动机开始转向较高层次需要时,胡萝卜加大棒的理论便不再发挥作用。管理者本身无法满足员工的自我需要、被他人重视的需要,以及自我实现的需要等……出于类似的种种原因,我们管理需要一种全新的人力资源理论,称之为Y理论”[5]。值得注意的是,Y理论的提出也是麦格雷戈基于需要层次论的高级需要的分析而得出的。他说:“鱼久居于水中,而不觉水之存在……强调指挥与控制的管理哲学无法再发挥激励功能。因为在今天社会中,这些管理哲学所强调的人性需要,已经不再是人类行为的激励因素。社会需要及其尊重需要一旦受到重视,指挥与控制对于行为的激励作用就极其有限了”[5]。相比较而言,超 Y理论与其说是对前人XY理论的创新,不如说是对前人观点的有益综合。其出发点是表明人是怀着各种各样的动机加入组织的,即人有不同的需要,而且需要在不断变化。这恰恰符合马斯洛需要层次论的第三个基本观点,即“同一时期,一个人可能有多种需要,但每一时期总有一种需要占支配地位,对行为起决定作用”。由此认为,管理者不能简单的定义一个人是“经济人”还是“社会人”,确切地说,他是一个“复杂人”,并在不同情境中会表现出不同的人性特征(如图1所示)。

基于上述分析,基本可以得出以下三点结论:

(1)XY理论是从人性观的视角来观察组织中的人:性善人和性恶人,或者说是“经济人”与“社会人”,依次对应于马斯洛的低级需要和高级需要。

(2)超Y理论是一种权变的人性观,认为人不是与生俱来就可以划分为性善人和性恶人,人性和行为与组织的环境和管理方式相互作用、相互影响,每个人兼具两种人的特性,只是在不同时期不同情境中表现出的何种人性特征更为明显。

图1 基于马斯洛的需要层次论解释XY理论和超Y理论的关联性

(3)XY理论与超Y理论都从人性的角度出发,从人自身内部诠释行为与人性的关联。

3 管理的人性观向文化观的转变

Z理论的出现恰恰是给人们提供了一个认识人性的新视角,即所谓的“经济人”、“社会人”抑或是“复杂人”的“人性”并不是与生俱来的,也不仅仅是自身需要和动机决定的,而更多地会受到不同文化环境的影响而形成的。威廉·奥奇在分析美国企业的弱势和日本企业的优势时并没有强调日本人都是追求马斯洛的高级需要而符合Y理论的人,而美国人大多还停留在追求马斯洛的低级需要且需要科学管理的X类人。所不同的是,奥奇从日本和美国两个东西方国家的传统文化入手,对比分析了美国和日本在企业管理方式上所体现的迥然不同的文化差异。这种异域文化比较的结果使我们认识到一个新的事实,即日本企业(J型组织)的高效率与日本固有的民族文化密不可分。换句话说,J型组织的高效率在很大程度上取决于日本特有的文化土壤。美国企业(A型组织)完全照搬日本J型组织的做法是不会取得令人满意的结果,其关键问题在于美国企业缺乏与J型组织相匹配的日式文化。奥奇最后指出,美国企业的高效率提升之路在于重视文化管理思想,学习并发展适合美国自身文化特色的Z型组织。

纵观奥奇的理论,不难发现,他更赞同人没有与生俱来的“固定人性”,工作中表现出所谓的“人性”其实是所处的情境文化潜移默化塑造的结果,所以,他提出的Z理论并不是一个简单的管理理论。与其说Z理论是对前人XY理论和超Y理论的继承,还不如说是一种反思和批判,因为,该理论已经扭转了从“与生俱来”的基调去看待人性的传统视角,提醒管理者更要注意被管理者所处的组织文化氛围,风格迥异的组织文化也许是“差异化”的人性以及绩效差距的真正之根源。毫无疑问,这种新视角是管理价值观的一个全新突破,实现了管理的人性观向文化观的转变,由此,以奥奇为代表的学者开创了文化管理的新时代,如图2所示。

图2 管理的人性观向文化观的转变

总体而言,通过对XY理论、超Y理论与Z理论的比较分析,可以得出这样一个结论:每个管理时代所形成的管理理论看似不同,其实背后却有着某种必然的关联,至少它们都在从组织管理的视角观察并思考着人性的本质。从泰勒的“经济人假设”开创了科学管理时代,到梅奥“社会人学说”的行为科学时代,再到20世纪70、80年代莫尔斯和洛希的“复杂人”以及威廉·奥奇的“文化比较”的现代管理时代,我们必须承认,管理价值观已经在这种管理时代的演变中发生着变化,而且这种变化存在内在的历史逻辑性。

4 结语

经典管理理论的比较分析对于我们深刻认知与理解管理思想及管理学科发展的时代连续性和关联性具有重要意义。本文在研究中发现,人性的假设是理解西方管理思想的一个重要的线索,管理思想的演化与发展也正说明,科学化管理需要建立在一个科学的人性观基础之上。综合辩证地看待人性观和文化观,才能推动管理走向卓越的未来。

[1]罗宾斯,等.管理学:第9版[M].孙健敏,等,译.北京:中国人民大学出版社,2008:7.

[2]道格拉斯·麦格雷戈.企业的人事方面[M].海口:海南出版社,2003:146.

[3]周三多.管理学原理:第3版[M].北京:高等教育出版社,2010:259.

[4]王成发.超Y理论≠Z理论[J].中外管理,1995(11):39-40.

[5]道格拉斯·麦格雷戈.企业的人性面[M].韩卉,译.北京:中国人民大学出版社,2003:229-230.