基于农户意愿的睢宁县农村土地综合整治研究

2012-09-25陈瑜琪张衍毓

王 静,李 钢,陈瑜琪,张衍毓

(1.中国土地勘测规划院,国土资源部土地利用重点实验室,北京100035;2.中国矿业大学,江苏徐州221116)

中国农村居民点具有分布广、规模小、数量多的特点,农村居民点的扩张对耕地资源的威胁比城镇更大[1]。土地利用变更调查数据显示,1996—2008年间,全国农村居民点用地由1636.48×104 hm2增加到1653.44×104hm2,净增加16.96×104hm2(合计254万亩),增长幅度为1.44%。同期,乡村人口总数净减少1.29亿人,农村人均居住建设用地从1996年的193m2增加到2008年的229m2。农村居民点用地与农村人口变迁逆向发展。据第二次全国农业普查2.26亿户农村住户计算,全国农村户均居民点用地达1.1亩。随着乡村人口减少,乡村人口人均居民点用地面积逐年增加。1996—2008年,乡村人口人均居民点用地面积从0.29亩增加到0.34亩[2-3]。

乡村人口大量减少造成农村居民点土地闲置、土地粗放利用趋势加剧[4-5]。农村空闲宅基地面积约占村庄建设用地总量的10%—15%[6]。造成此状况的原因包括:历史上农村居民点用地比较粗放,部分村庄布局散乱、内部闲置废弃土地比重高、土地利用结构不合理,居民点用地利用缺乏统一规划和有效管理等。为解决中国农村居民点用地存在的问题,实现农村居民点的集约节约利用,亟待按照“因地制宜,综合整治,宜耕则耕,宜林则林,宜渔则渔,宜建则建”的原则进行农村居民点用地综合整治,寻求适合的土地开发利用模式,整治和复垦废弃土地。

农村居民点用地综合整治不仅是挖掘潜在土地资源的一个有效措施,也是当前中国社会经济发展亟待解决的一个重大问题,对保护耕地资源、促进土地集约节约利用、积极推进社会主义新农村建设具有重要现实意义[7]。然而,关于欠发达地区农村居民点综合整治的研究较少,缺乏一套行之有效的可操作设计方案,在一定程度上影响欠发达地区农村土地再利用;另一方面,农户是农村居民点综合整治的主体,而一些综合整治工作未能充分尊重农户意愿,在一定程度上侵害了农民权益[8-10],制约了农村居民点综合整治工作的开展。

为保障农民权益[11-12],本文在贯彻“充分尊重农民意愿,土地整治必须由农村集体经济组织和农户自主决定”原则的基础上,在徐州市睢宁县开展实地案例研究,确定了一套基于农户意愿的农村居民点综合整治方案,以求为中国开展农村居民点综合整治提供经验。

1 农村土地综合整治模式

农村居民点综合整治模式主要包括:整体拆旧建新、滚动发展拆旧建新、归村并点、村庄内部改造控制和“城中村”改造模式等。不同模式的适用情况和特点如表1。

表1 不同农村土地综合整治模式对比Tab.1 Different patterns for rural land consolidation and readjustment

2 基于农户的农村居民点整治意愿调查与影响因素分析

本文以徐州市睢宁县为典型案例区。睢宁县位于江苏省西北部,隶属徐州市。据睢宁县各乡镇国土资源所上报数据显示:睢宁县16个乡镇中有13个乡镇农村居民点用地面积占研究区总面积的比重超过15%,分布较为密集,说明农村居民点整治潜力也较大。

以分析农户决策行为对农村居民点整理目标的影响为目的,采取随机抽样调查的方式,从农户建房需求、农户村庄建设意愿和农户集中搬迁角度设计调查问卷,对睢宁县双沟镇和魏集镇的农户进行入户抽样调查。发放问卷500份,共收集了462份有效调查问卷。镇级居民点用地闲置土地抽样调查统计结果显示:魏集镇户均占地681.47m2,人均占地319.26m2,村内空闲地总面积830.3 hm2,空置住宅宅基地总面积40.9 hm2;双沟镇户均占地489.56 m2,人均占地189.89 m2,村内空闲地总面积41.9 hm2,空置住宅宅基地总面积9.8 hm2。睢宁县各乡镇农村居民点人均用地已超过村镇规划标准规定上限值150m2;住宅楼房比例不到40%,村庄内部结构松散,土地集约化利用程度低,空心化现象突出。

2.1 基于农户的村庄现状调查

在开展农村居民点整治前,首先开展农户对现状满意度调查。调查发现(表2):农户对交通条件、水电条件、环境卫生和文化教育等方面满意度不高。村庄基础设施不健全,公共服务设施不完善,交通不便,居民生活水平受到限制,严重地阻碍当地经济发展,这些问题均是农民提出农村居民点整治要求的出发点。

表2 农户对村庄基础条件的满意度Tab.2 Satisfaction of farmers to village basic conditions

2.2 基于农户的居民点整治意愿调查

2.2.1 宅基地补偿方式调查 调查发现,在经济欠发达的魏集镇,针对农民宅基地收回的补偿方式有35%—40%的人希望按市场价补偿,25%—30%的希望集中经营并从中分利,15%—20%的人希望重新分配原有面积宅基地;而在工业条件相对较好的双沟镇,85%的人希望以市场价补偿,若遇到房屋被拆迁,70%的人希望安排现有面积的住房。可见,大部分农户宅基地收回后希望按市场价补偿,并且经济条件越好的村镇,这种意识越强。

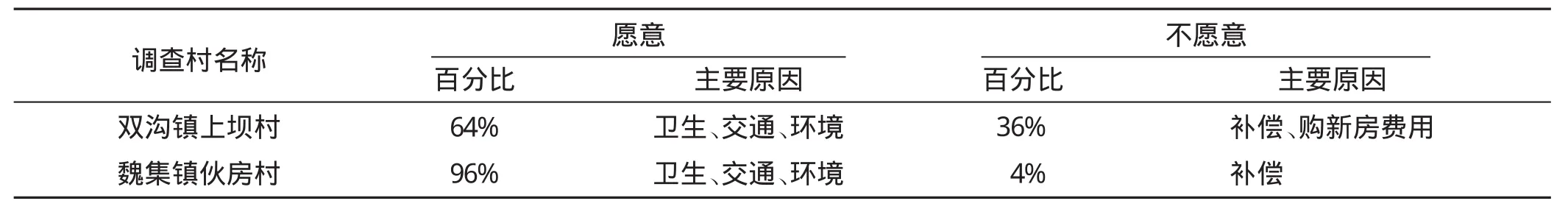

2.2.2 集中居住意愿调查 在工业条件较好的双沟镇上坝村,64%的农户愿意集中居住,因为集中居住地具备较好的卫生、交通和环境;36%的农户表示不愿意集中居住,主要原因是对补偿金额不满意,而购置新房费用过高等。在经济欠发达的魏集镇伙房村,96%的农户愿意集中居住,仅4%的农户因补偿原因不愿集中居住(表3)。农户的集中居住意愿与所在村庄的经济发展有关,经济欠发达区域农民居住条件较差,农民集中居住意愿较高。

2.2.3 农村居民点基础设施投资意愿调查 上坝村有62%的农户表示愿意投资,投资方式为集体和个人分摊,其余38%的农户表示不愿意投资。伙房村愿意投资的农户比例显著高于前者,达到83%,投资方式为农户均摊。大多数农户愿意为本村基础设施进行投资,并且经济欠发达村镇由于基础设施条件差,个人投资的意愿更强。

表3 集中居住意愿调查Tab.3 Perception of farmers on living together

2.3 基于农户决策行为的居民点整治影响因素分析

农村居民点整理的目标是以“迁村并点”为特征,通过建设中心村和合并自然村为主要形式实现,“农户集中居住与否”决定了农村居民点整理是否能够顺利开展。农户集中居住意愿主要受农户建房需求意愿、村庄建设意愿和集中搬迁意愿的影响。农户“集中居住与否”的决策行为是农户根据社会经济环境对自身具备条件所作出的“理性判断”,影响决策的主要因素为农户家庭人口规模、家庭年收入、家庭年支出、受教育水平、国家政策认知水平等农户自身社会经济属性。

由此建立回归模型,从农户建房意愿、村庄建设意愿、集中搬迁意愿等三个角度分析农户决策行为的各项影响因素,模型基本形式如下:

式1中,Yi是表示第i个行政村内的农户意愿;xij表示影响农户决策行为的各种影响因素;α、βij是模型待估参数;εi是随机变量。利用统计分析软件SPSS 16.0对调查结果进行分析,结果如下。

2.3.1 农户建房需求影响因素分析 家庭人口规模、农户建房自有资金、对国家政策的认知是影响当地农户建房需求意愿的主要因素。农户家庭规模越大,建房资金越多,对国家政策的认知越多,农户的建房需求意愿越大。家庭收入情况、现有住房面积对农户建房需求具有中等程度影响;现有住房面积越大,对建房需求越小。魏集镇农户主要以农业收入为主,经济负担主要为学费和医疗费,他们虽然对集中居住改善住房条件有强烈愿望,但用于建房的个人承担的资金量对建房意愿具有较大影响。与此相比,户主受教育水平、家庭年支出对农户建房意愿影响不显著。

2.3.2 村庄建设影响因素分析 对国家政策的认知、家庭年收入是影响当地村庄建设的主要因素。调查分析发现,对“新农村建设”政策比较了解的村庄,愿意支持政府进行新农村建设;农户家庭收入越高的村庄,改善生活居住环境的需求越高,愿意进行村庄建设,并且超过65%的农户在村庄建设投资方面选择平均投资水平,而农户受教育水平、家庭人口规模、家庭年支出对村庄建设需求的影响不显著。

2.3.3 集中搬迁影响因素分析 基础设施条件和家庭年收入是影响集中搬迁意愿的主要因素。对良好的基础设施条件的向往和家庭年收入的增加促使农户集中搬迁;对国家政策的认知,尤其是宅基地权属的了解,在一定程度上影响农户集中搬迁的决策;搬迁新址距离承包地的远近影响集中搬迁村庄的选址;搬迁费用在家庭年支出的比例也是其中一个重要因素,82%的农户表示自身只能承担一定比例的搬迁费用。相比而言,农户受教育水平对集中搬迁意愿的影响不显著。

3 案例区农村居民点整治方案确定

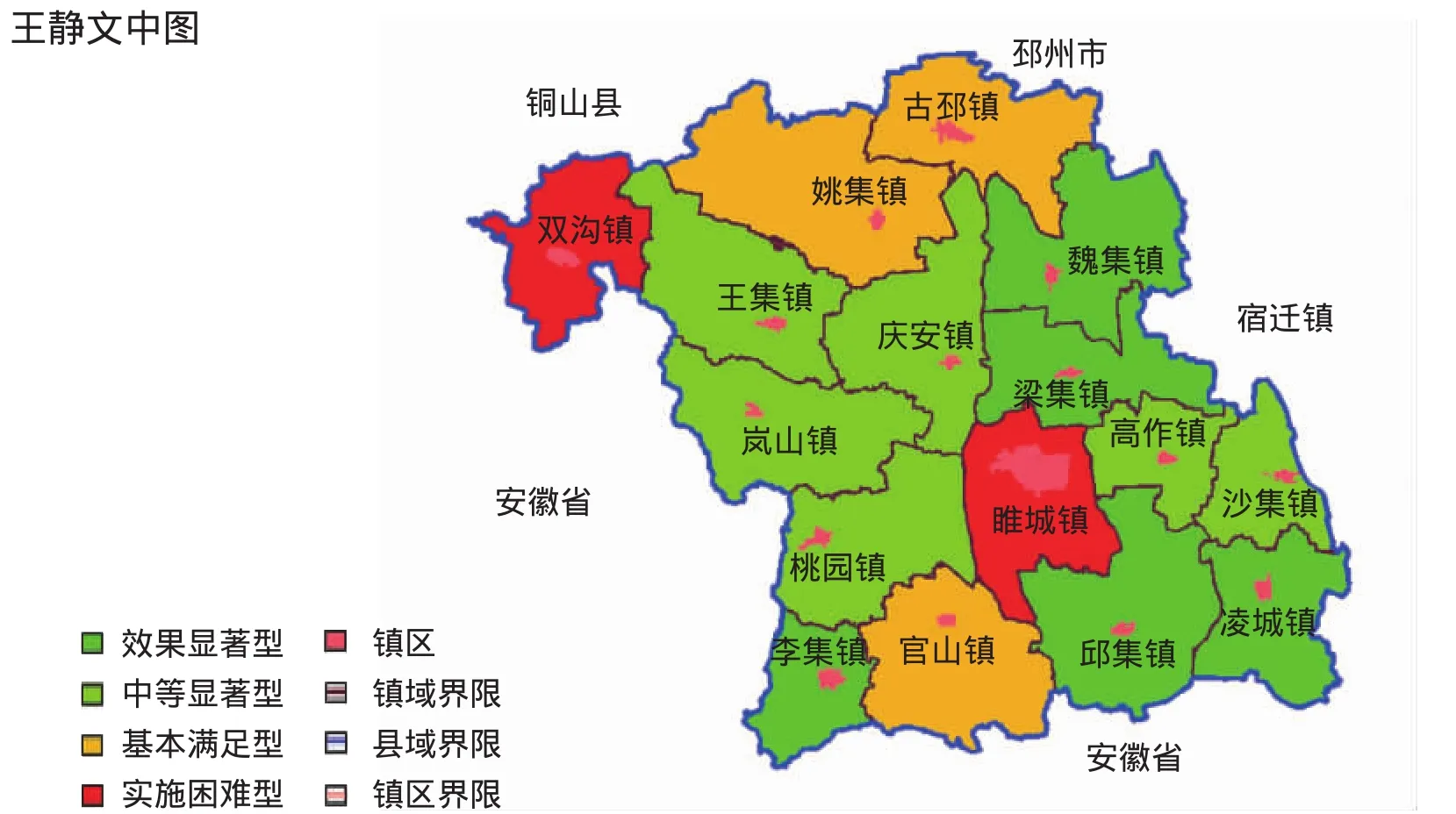

通过分析睢宁县域各乡镇的经济发展状况、农村人口状况、基础设施条件、农民年收入、家庭人口规模、农户建房自有资金等社会经济发展条件,以及农户的居民点整治意愿调查结果,综合考虑睢宁县域各乡镇农村居民点的形态特征和各乡(镇)在县域所起的功能,采取模糊聚类分析法进行实证研究,其基本原理是:(1)根据样本自身的属性,用数学方法按照某些相似性或差异性指标,定量地确定样本间的亲疏关系,并按照亲疏关系程度对样本进行聚类;(2)根据聚类结果,并与现有乡(镇)布局规划进行比配,最终确定县域内各乡(镇)农村居民点整理实施层次。最终结果显示:睢宁县域各乡镇的整治目标分为4个层次,即效果显著型、中等显著型、基本满足型、实施困难型(图1,封三)。

图1 睢宁县村庄整治实施类型图Fig.1 Types of rural land consolidation and readjustment in Suining County

针对不同乡镇层次分析结果,有针对性的确定居民点整治方案,具体如下:

效果显著型:以改善农村居住环境为目标,如魏集镇、邱集镇、凌城镇、李集镇、梁集镇等。通过农村居民点整理与集中居住建设有机结合,政府投入一定资金,能够在短时期内以较低的整治成本获得显著效果,农村生产生活条件得到较大提升。整治后的土地可用于新建宅基地、村庄发展后备用地,或用于农业用地和绿化用地,此外,在满足耕作层厚度的前提下,整治区域也可增加耕地数量,实现区域耕地占补平衡。此类农村居民点整治主要以工程措施和经济措施为主。

中等显著型:以实现县、市建设用地占补平衡为目标。政府投入一定资金,在改善农村居住环境的同时整理出一定数量的耕地,如高作镇、岚山镇、沙集镇、桃园镇、王集镇、安庆镇等。此类农村居民点整治后的土地可用于建设集体企业,以增强村集体经济组织经济实力,也可用于保障置换与挂钩项目的有效实施,为地方政府节约建设用地指标。此类居民点整治主要以宣传引导和工程措施为主,配套经济措施为辅。

基本满足型:以吸纳周边人口,合理降低区域农村居民点用地面积为目标,如古邳镇、官山镇、姚集镇。选择集约程度较高的村庄,建立集中居住区,用于吸纳其他村庄搬迁人口,但政府需投入巨额资金,统筹村庄布局,全面整理农村居民点。此类村庄只能在原有基础上控制扩张,新吸纳人口所增加的居民点用地也需控制在国家或省人均建设用地标准以内。此类农村居民点整治主要以宣传引导为主,配套经济措施和工程措施为辅。

实施困难型:以提高土地集约利用程度为目标,可少量增加建设用地,如睢城镇、双沟镇。因该类村镇经济实力相对较强,引导村镇建设向多元化、高层化和小区化方向发展,农民住宅可逐步搬迁上楼,并对旧房屋拆除。整治后的土地部分用于住宅用地、村镇企业用地及其他用地。此类居民点整治以政策设计为主,工程措施为辅。

4 结语

本文以江苏省徐州市睢宁县为案例区,在开展农户关于宅基地补偿、集中居住、村庄基础设施等意愿调查基础上,分析了农户对村庄整治的目标,并结合村镇社会经济特点,针对不同层次农村居民点提出村庄土地整治方案和具体措施,为中国开展基于农户意愿的农村居民点综合整治提供了可行方案。调查结果表明,农户对农村土地综合整治具有自身的需求,整治工作应充分尊重农户的主体地位,充分体现农户意愿对整治目标的影响。

(

):

[1] 胡贤辉.农村居民点用地变化驱动机制——基于湖北三县市的农户调查研究[D].武汉:华中农业大学,2007.

[2] 国家统计局农村社会经济调查司.中国农村统计年鉴(1996—2008)[M].北京:中国统计出版社,1997-2009.

[3] 樊志全.全国土地利用变更调查报告(1996—2008).北京:中国大地出版社,1997-2009.

[4] 李裕瑞,刘彦随,龙花楼.中国农村人口与农村居民点用地的时空变化[J].自然资源学报,2010,25(10):1629-1638.

[5] 卢向虎,朱淑芳,张正河.中国农村人口城乡迁移规模的实证分析[J].中国农村经济,2006,(1):35-41.

[6] 李勤,孙国玉.农村“空心村”现象的深层次剖析[J].中国城市经济,2009,(10):25-26.

[7] 刘彦随,刘玉,翟荣新.中国农村空心化的地理学研究与整治实践[J].地理学报,2009,64(10):1193-1202.

[8] 张晓玲,卢海元,米红.被征地农民贫困风险及安置措施研究[J].中国土地科学,2006,20(1):2-6.

[9] 涂重航.多省撤村圈地意在土地财政[N].新京报,2010-11-02.

[10]刘彦随.农村土地整治要让农民受益[N].人民日报,2010-11-12.

[11]陈锡文,贺雪峰,邓瑾.消灭村庄?——中国新城市化之忧[N].南方周末,2010-10-13.

[12]张远索,王锡锌.农民“被上楼”被指易滋生腐败亟待规范[N].法制晚报,2010-11-03.