FS-ZDⅡ抗晃电再起动继电器在南化合成氨部的应用

2012-09-22严金云

严金云 陈 琳 黄 威

(1.南京化工职业技术学院,南京 210048;2.南化公司检维修部电修分部,南京 210044)

南化公司作为大型化工企业,其合成氨部连续性生产要求很高。许多由交流电动机驱动的关键设备在工艺流程上是不允许跳闸停车的,否则将会造成整个系统非计划停运,给企业带来很大的经济损失。实际运行中有很多不确定因素引起电网晃电,造成电动机控制元件接触器释放,电机停机进而导致整个装置停车。为了避免晃电造成的不必要的损失,有必要对合成氨部电机拖动系统容易受晃电影响的环节进行改造,增强整个电力系统抵御晃电的能力。笔者通过合成氨部对电机防晃电改造实例详细介绍了 FS-ZDⅡ抗晃电再起动继电器在接触器防晃电方面的应用。

1 防晃电设备选型

交流接触器在合成氨部的低压电动机控制系统中应用非常广泛,由于结构特点存在电网晃电时合闸线圈短时断电现象,同时,电压过低时线圈对铁心的吸力小于释放弹簧的弹力而使接触器释放,因此,要解决晃电的影响,需要采用一些具备防晃电功能的元器件对原有控制电路进行改造。目前市场上防晃电产品有很多,结构原理及技术特点各不相同,常见的有以下几种。

1.1 节能型交流接触器

节能型交流接触器特点是有比较低的保持电压,如CJ20J系列交流接触器标称的控制电源吸合电压范围为85%~110% Us、释放电压范围为20%~75% Us。

1.2 FS防晃电交流接触器

FS防晃电交流接触器其操作接通、分断与常规接触器完全相同。电源正常状态下,控制模块处于储能状态,当有“晃电”发生使电压降到接触器的维持电压以下时,控制模块开始工作,以储能释放的形式保持接触器继续吸合,避免交流接触器跳闸。当电源电压恢复后,控制模块又转入储能状态。

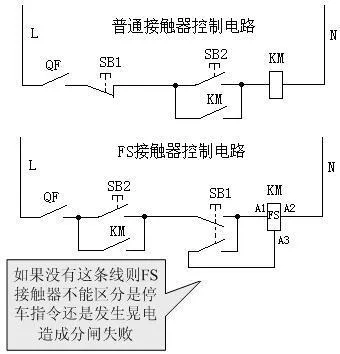

FS防晃电接触器接线图如图1所示,与普通接触器接线有区别,在停止按钮SB1断开,在发出分闸指令的同时,短接FS接触器的A1和A3端子释放储能,FS接触器才能迅速分闸,如果线路接错接触器,就会出现分闸不成功的情况。

图1 FS防晃电交流接触器控制原理图

1.3 FS-MD延时模块的控制电路

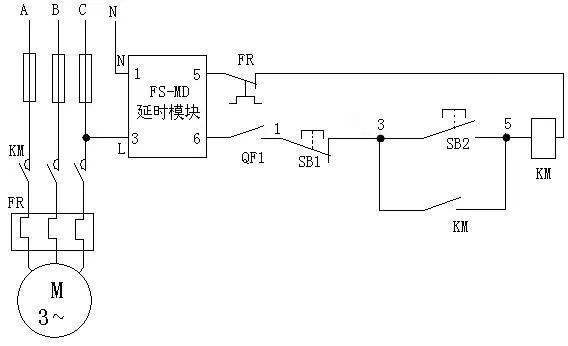

FS-MD延时模块可以通过面板设定延时时间0.3~6.6s(时间等级为 0.3s),使交流接触器按设定时间延时脱扣,抵御“晃电”。FS-MD延时模块控制原理图如图2所示。

图2 FS-MD延时模块控制电路

图中延时模块的1、3端子输入220V交流电源,5、6端子输出100V直流电压,实现交流接触器的直流无声运行。延时模块的内部控制电路一旦监测到1、3端子输入的交流电源发生晃电,则根据预先设定的延时时间维持5、6端子输出的直流电压,确保接触器不会释放,起到防晃电的作用。

1.4 FS-ZDⅡ抗晃电再起动继电器

FS-ZDⅡ抗晃电再起动继电器采用单片机控制,是用于控制220V或380V交流接触器再次起动的控制器,它可以通过面板设置所有参数且使其可视化并实现以下功能。

1)延时再起动设定时间:0.5~30s,晃电结束电压恢复后,按照这个时间进行延时起动。

2)闭锁不起动设定时间:0.5~30s,当晃电持续时间超过这个时间,将闭锁不起动。

3)记录并显示起动次数和电网的晃电次数。

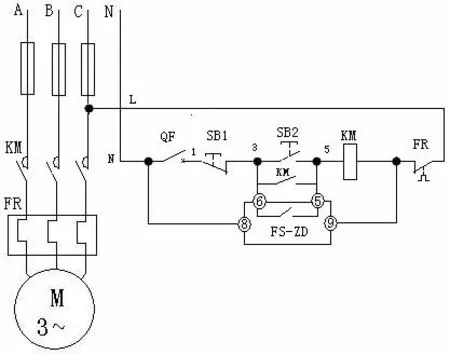

图3所示为采用FS-ZDⅡ防晃电再起动继电器的三相异步电动机起动控制线路,当按下起动按钮 SB2后,接触器KM吸合,其辅助常开触点闭合完成自保,主触头闭合电机开始运转。当系统发生晃电时,接触器KM释放。与此同时,FS-ZDⅡ自起动继电器通过8、9电源输入端子监测到线路发生晃电,如果电网在规定时间内恢复正常,则FS-ZDⅡ自起动继电器的5、6端子按设定的时间延时后闭合自动起动电动机。

图3 采用FS-ZDⅡ防晃电再起动继电器的起动控制线路

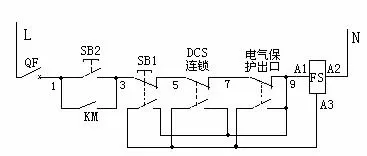

笔者对以上4种防晃电产品的功能及技术特点进行了比较,节能型接触器虽然可以防止相当一部分电压骤降型晃电造成的影响。但节能型交流接触器对于电源短时中断的晃电情况无能为力,显然不符合要求。FS-MD模块可以适用各种类型的晃电,但是一个FS-MD模块只能匹配一台接触器,而需要改造电机的控制回路都比较复杂,有很多联锁条件。线路中除了主接触器外还有一些辅助的继电器协同工作,主接触器线圈中往往串接了这些继电器的辅助触点,因此仅仅主接触器防晃电是不够的,所以FS-MD模块也不能满足要求。剩下的FS防晃电交流接触器和 FS-ZDⅡ系列抗晃电再起动继电器虽然都可以满足使用要求,但防晃电机理是有区别的,防晃电再起动继电器是发生晃电时先将接触器释放,晃电结束后再合上接触器;抗晃电接触器则是保持接触器不释放来躲过晃电。FS防晃电交流接触器的缺点是这种控制线路对原有控制回路改动大,图1所示仅为简单的示意图,实际的电机控制电路更为复杂,原理图如图4所示,不仅有停车按钮,还有DCS停车联锁和电气保护联锁,线路改动更复杂,改造成本也更高。

图4 FS防晃电交流接触器的实际控制原理图

相比之下,FS-ZDⅡ抗晃电自起动继电器不仅功能强大、体积小巧,而且线路简单对原有控制回路改动极少改造成本低,更适合于对旧的控制线路进行改造。鉴于以上比较和分析,最终确定采用FS-ZDⅡ防晃电再起动继电器进行防晃电改造。

2 改造线路控制原理图设计

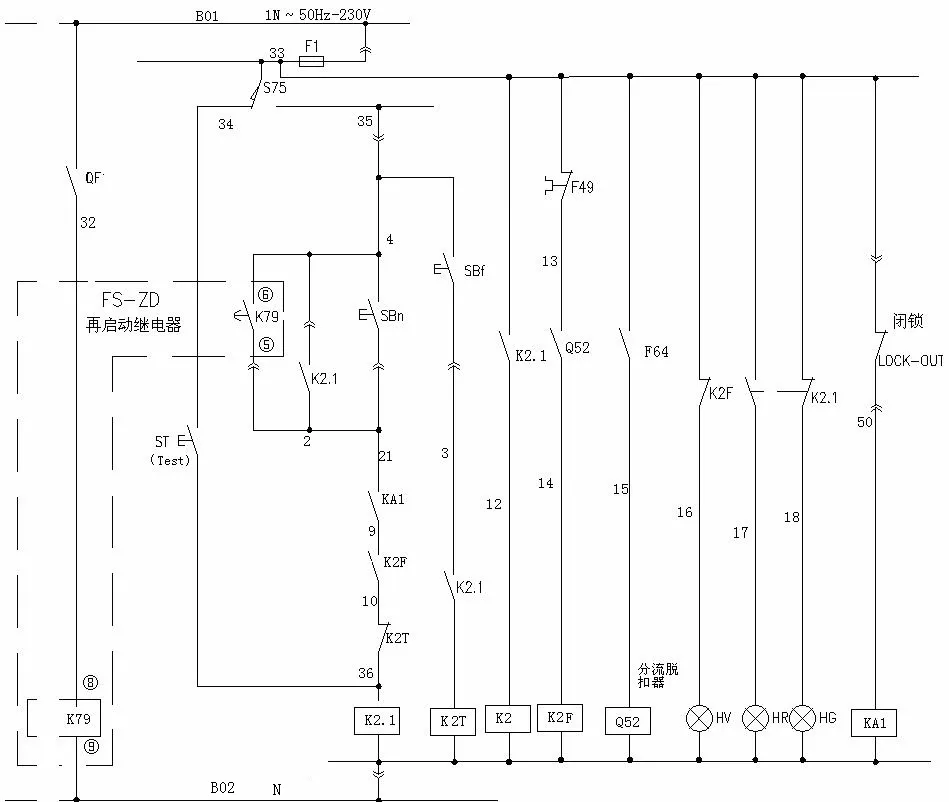

在原有控制电路的基础上,笔者对合成氨部MP401A/B等8台异步电动机控制电路进行了简单的改造,控制原理图如图5所示。虚线框内为FSZDⅡ防晃电再起动继电器,线路防晃电再起动控制原理如下:当电网发生晃电时,KA1(仪表DCS闭锁信号)、K2F(电气故障出口中间)、K2.1(主接触器)中任一继电器或接触器受晃电影响释放都会造成电机跳闸。此时K79(FS-ZDⅡ防晃电再起动继电器)通过8、9号端子监控到了电网发生晃电,通过5、6号端子监控到电机已经跳闸。如果电网电压在设定的时间内恢复正常(3s内)则 5、6号端子按设定的时间延时闭合,再起动电机;如果晃电时间超过设定的时间,则闭锁不起动。如果是正常停车或者仪表联锁、保护跳闸则由于 K79(FSZDⅡ防晃电再起动继电器)8、9号端子监控到电网电压正常,防晃电再起动继电器不会误动作。

图5 FS-ZDⅡ防晃电再起动继电器实际改造电路图

3 安装使用及注意事项

3.1 现场安装

将FS-ZDⅡ防晃电再起动继电器安装在MNS抽屉柜盘后二次回路外接端子处,其工作电源直接取自母线,与抽屉柜单元无关。本次改造涉及电机数量不多,功率也不大,即便同时起动对电网没有影响。因此,所有 FS-ZDⅡ防晃电再起动继电器设置都一样,延时再起动时间设置为 0.5s,闭锁不起动时间设置为3s。

3.2 使用效果

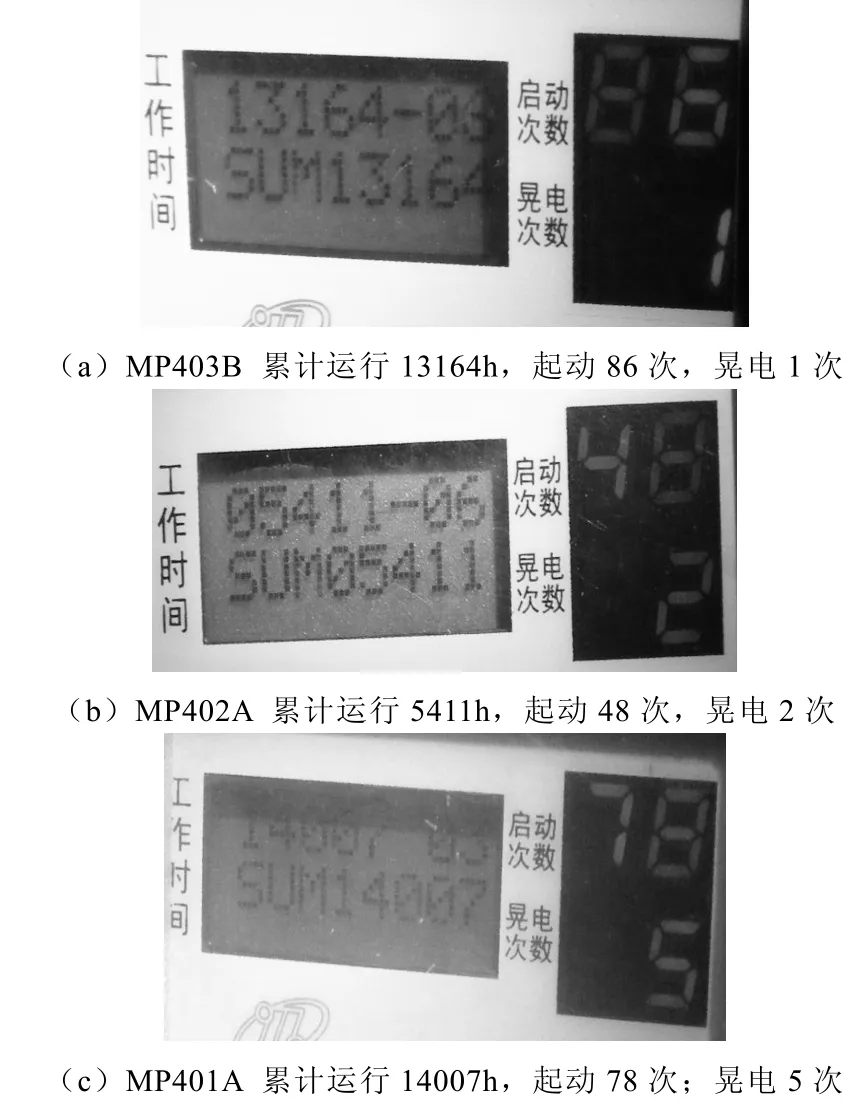

经过两年半的运行,FS-ZDⅡ防晃电再起动继电器故障率为零,性能可靠,在多次系统发生晃电时及时再起动避免了设备跳闸停机事故,很好地起到了晃电保护的作用。图 6为部分 FS-ZDⅡ防晃电再起动继电器记录数据。

3.3 改造中需要注意的问题

因为本次改造范围比较小,只有8台而且功率都不大,所以 FS-ZDⅡ防晃电再起动继电器参数设置都是一样的。如果要大范围采用 FS-ZDⅡ防晃电再起动继电器,就必须合理设置再起动时间分批起动,避免大量电机同时起动对电网造成冲击。

图6 部分FS-ZDⅡ防晃电再起动继电器记录数据

此外,改造前要考虑好 FS-ZDⅡ防晃电再起动继电器的安装位置,不能安装在 MNS抽屉单元内,否则不仅不能监控而且抽屉单元的停送电操作会被当做晃电记录下来。

4 结论

对于使用普通的交流接触器控制回路的抗晃电改造,如何既能实现抗晃电功能,又尽量减少对原有控制回路的改动,使用FS-ZDⅡ防晃电再起动继电器是目前比较理想的方法。FS-ZDⅡ防晃电再起动继电器通过监测交流接触器线圈工作电压及其自保点的状态,判断电机在晃电过程中的状态变化,在晃电结束后按设定的时间再起动被晃停的电动机。

FS-ZDⅡ防晃电再起动继电器具有可靠性高,安装方便,接线简单等优点,而且无需更改原控制柜及现场操作柱的接线。对于连续运行有着严格要求的设备或装置而言,这种抗晃电的模式具有一定的推广价值。

[1] 林天柱, 沙立民, 高尚飞. DC-BANK抗晃电技术及问题研究[J].电气应用, 2011(19):46-48.

[2] 林抒毅,许志红.晃电故障下交流接触器的工作特性分析[J].中国电机工程学报,2011(31):131-137.

[3] 邵俊,段燕,章金豹.变频器抗“晃电”技术改造方案[J].电工技术, 2011(1):43,50

[4] 信明贵,陈亮.“晃电”检测与再起动控制器设计[J].电工电气,2010(7):17-19.

[5] 董勇.防晃电技术在低压配电系统应用[J].冶金动力,2009(3):64-65.

[6] 王德全,张莉. 抗晃电系统在锅炉燃烧机变频器上的应用[J].石油与天然气化工,2010(S1):84-85,98.