长吉区域一体化的城际轨道交通出行表征

2012-09-21赵渺希刘珺陈

◎ 赵渺希 刘珺陈 晨

一、引言

20世纪90年代以来,随着经济、文化交流的日益全球化,国家的角色转变与区域的一体化进程导致了深刻的政治和经济重构[1,2]。这一过程中,信息时代新网络组织所容纳的活动与时间压缩转变为特定区域的市场集中,并被转化为劳动者更高的物理移动能力,凭借着城际铁路、航空客运、互联网基础设施等物质支持,流动空间将取代传统的场所空间,从而使得城市的物质边界日趋模糊,时空的扭曲和收缩重新定义了城市和区域空间[3],这一趋势下,原本存在于一个城市之内的功能活动扩散到了其他城市,区域将进入到各城市彼此交融的发达阶段,空间一体化成为区域空间结构重组的主要特征[2,4],城市化进程所发生的空间尺度出现了新的全球化变革。因此,航空、高速铁路、高速公路的客运成为了研究区域空间组织过程的切入点,在国内外的相关研究中也涌现了大量的学术成果。

就中国而言,自2000年以来轨道交通的跨越式发展成为全球瞩目的大事件,这其中,高速铁路、动车通过时空压缩极大地提升了区域的一体化进程。在交通领域,一般将时速在200公里以上的列车称之为高速列车(按照这一定义,中国现行的动车组也属于高速列车的范畴)。目前,从城市与区域发展角度对高铁的研究主要聚焦在可达性方面,但也有不少学者重点关注高速铁路发展对城市区域的影响。Sasaki、Ohash、Ando (1997)从地区私人投资和人口分布的角度,通过长短期分析和估计说明了新干线网络在发达地区造成了一定程度的地区扩散,但是却无助于解决过于集聚的问题[5]。甚至有学者认为,高铁并不催生新的经济活动,只是引起经济活动的重新分布[6]。

目前,国内对高铁在区域范围内影响的个案研究正逐步展开,部分学者主要关注高速铁路对沿线地区的经济机遇,平野卫(2001)、胡天军(1999)通过分析日本新干线铁路系统,结合我国实际情况,提出高速铁路将带来生产增加、就业扩大,沿线区域得到开发,给国民生活和出行方式带来变革等优点[7-8];陈春阳等(2005)提出铁路客运专线将带动高新产业和第三产业发展的观点[9];中国社科院的《高铁对城市群的影响》研究报告(2010)归纳高铁对城市群的四种效应:时空效应(可达性效应)、边界突破效应、区位增强效应和要素整合效应;罗鹏飞等(2004)对京沪、沪宁高速铁路对沿线城市可达性及社会经济影响进行了初步探讨[10];王兴平、赵虎通过沪宁动车乘客调研问卷的统计,对区域的职住组合现状、职住区域化组合的模式、区域通勤者的职住意愿等内容进行了调查和分析[11];解利剑、周素红以广州为案例,在分析城际通勤基本特征的基础上,从交通设施、社会经济背景和制度政策因素等角度,研究了城际通勤的影响机制[12];边经卫(2005),伍业春(2009),苏文俊(2009),王春慧、甄峰(2010)等人也从高铁对区域发展影响进行了相关研究[13-16]。值得注意的是,部分学者注意到了高速铁路的极化效应,例如朱喜钢、潘海啸等学者认为沿线资金、技术、人才等经济发展要素以及高端产业向中心城市集聚,会加剧沿线空间发展的极化程度。王世福、赵渺希(2012)通过对广佛地铁的研究得出了广州、佛山之间流动空间的非均衡性特征[17]。

总体而言,国内现有的研究多侧重于以宏观的视角从土地、城市、区域的角度探讨高铁的影响,而往往忽视了“人”在其中的作用,无法回答高铁的建设究竟为哪类经济特征的城市或者哪类社会特征的人群带来正面或负面的效应。因此,通过对城际轨道交通出行的实证研究、检验和分析区域一体化的社会过程,已经成为当前这一学术领域中重要的研究方向。

鉴此,本研究选取长吉动车出行人群为研究对象,通过问卷访谈式的实证调查方式,从微观个体交通出行的角度来分析长吉区域一体化的空间组织过程。具体地,研究将分析长吉动车客流的出行社会特征,剖析到发客流在各层次空间中的分布状况,探讨乘客功能性活动的空间特征,并以功能性活动的空间交互来表征区域一体化过程,从而在总结动车客流出行特征的基础上提出区域发展的规划建议。

二、研究方法

(一)研究对象

长春市和吉林市是吉林省两个最大的城市,人口占全省的45%,经济总量占全省的60%以上,并且两个城市具有空间邻近的特征,是东北地区重要的经济增长极。

长吉动车是东北地区第一条高速城际铁路,铁路西起长春站,东至吉林站,全长111公里,设计时速250公里。长吉城际轨道交通于2010年开通后,每日开行20对动车组列车,实现公交化运营,将吉林省人口、经济总量、城市规模等均排在前两位的两座特大城市——长春和吉林连接在了一起。此外,在长春、吉林两市共用的长春龙嘉国际机场设有车站,动车组列车可以直接开进机场,能够为旅客换乘提供铁路、航空、公路运输之间的“零换乘”服务,实现三种交通方式的无缝对接。因此,为深入了解长吉动车对长吉区域一体化的区域影响,研究采用问卷调查的方式,重点分析了动车客流的到发空间分布和功能性活动的空间交互特征。

(二)研究方法

根据描述和分析的需要,研究采用问卷调查获取长吉动车出行的一手数据:问卷主要包括了受访者基本信息部分和出行信息部分,其中基本信息部分包括了受访者职业、受教育程度、出行目的、小汽车拥有情况、乘用动车频次等信息;空间信息部分主要包括了受访者出发地、到达地、户籍地以及居住、就业、休闲购物的主要场所信息。

按照城市规划重要文件《雅典宪章》的基本原理,城市中居住、就业、休闲购物加上交通共同构成了城市的基本功能活动,这也是本文分析区域一体化进程中城市功能活动是否扩散到相邻城市的考察重点。

依据时间地理学的相关理论[18-19],个体行为在不同时间刻度的平面空间位置构成了一系列的地点信息。因此在具体的功能性活动的空间交互分析方面,研究首先固定户籍地点,关注居住、工作、休闲等基本活动对户籍地的空间偏移;其次,研究分析居住、工作、休闲等基本活动在长春和吉林的交错分布,以此考察长吉区域一体化的空间组织过程。

本次调研是结合长春市城市发展战略进行的,此项目受长春市规划局委托,总牵头单位为同济大学,具体问卷方法工作由华南理工大学子课题组、长春市城市规划设计研究院、同济大学3方共同组织,调查时间为2011年10月中旬。问卷发放过程中,选取长春站、吉林站、龙嘉站3个站,其中,龙嘉站发放118份,长春站发放459份,吉林站发放496份。按照这一发放原则最终共收回问卷1068份,其中若将部分没有作答的问题视为缺省值则得到有效问卷1045份,所有非空答题问卷均剔出则得到有效问卷822份。对于中间站龙嘉站,在功能一体化分析中将其受访者按照到达地点的空间隶属关系,将其分拆后再分别计入长春、吉林两地的客流。

为保证明确的针对性,问卷发放在候车室进行,由于候车室乘客较多且动车候车时间大部分在15-30分钟之间,使得问卷发放难以采用分层抽样的方式进行,研究转而以随机发放的方式,并针对客流以青年群体为主的特征,调研将问卷发放重点放在了这部分人群。因此,受访者年龄段集中在18-35岁(78.4%)、36-45岁(12.1%)这两个年龄段,18岁以下的受访者与60岁以上的老人所占的比例都非常小,分别为1.3%和0.2%。当然,快速随机抽样的方式不可避免地使得本研究的全面性受到一定的制约,但鉴于动车的年轻乘客比例较多,且在国内相关研究尚未全面、深入开展的情形下,进行这样一项实证性的调查仍然有着突出的研究价值。

三、客流的总体特征

研究首先对受访者的特征进行了整体刻画,主要从职业、受教育程度、家庭小汽车拥有情况、出行目的、每周乘用动车频次等方面进行描述。

职业方面,受访者主要以企事业单位职员(20.7%)、学生(18.1%)、专业技术人员(14.4%)和商业服务人员居多(12.7%)。总体而言,除去学生群体外,其余均为职业相对高端的白领群体,一定程度上,在两城市之间乘坐动车的人群体现了中上阶层为主的职业群体特征。

表1 受访者的总体特征

在受教育程度方面,本次调研有68.3%的受访者学历为大专、本科,其次为高中/中专/职高,其比例为19.6%。学历为初中或以下或者研究生以上的比例很小,都在7%以下。这说明乘坐动车的大部分为大学以上人群,结合前述职业的构成比例,可以认为,以高学历白领为主体的受访者说明了动车这一流动空间物质基础所具有的社会特征。

在家庭小汽车方面,由于受访者乘坐动车的目的包括出差、换乘飞机、就学等,所以在受访者中,有30.95%拥有小汽车的受访者也选择动车作为他们的出行工具。值得指出的是,根据国家统计局长春调查队的调查,截止于2011年7月,长春市每百户居民家庭汽车拥有量为16辆,低于本次抽样调查的31辆,这既说明了轨道交通在城际出行方面对小汽车的替代作用,更重要的是,长吉动车所承载的社会层级明显高于当地平均水平。

在乘用长吉动车的出行目的构成比例中,大部分受访者出行目的主要是出差和探亲访友,其中出差的比例为37.41%,探亲访友的比例为25.58%,其次为旅游(9.23%)、就学(8.83%),但是这两项比例均低于10%。这说明,长吉动车的客流中,动车在承担两城商务经济联系方面较为明显。

从出行频次分布来看,59.46%的受访者每周乘动车频次小于1次,29.18%的受访者每周乘坐动车频次为1-2次。所以,将近90%的受访者每周乘坐动车的频次都小于3次,这说明,对居民个体而言,在两地之间的动车出行需求尚不属于经常性的通勤活动,而以间歇性的出行为主。

总体而言,乘用长吉动车的群体呈现出白领职业群体、高学历、商务出行为主、通勤比例不高的社会特征,反映到东北地区这一空间邻近的两个城市,则可以看出城际轨道交通现阶段主要承担着中上层社会阶层的客运交通职能,体现了城际动车从属于流动空间物质基础的社会属性。

四、客流的到发地分布

为考察动车出行的流量特征,研究以受访者出发地、目的地的空间分布数据为基础,分别分析了长春、吉林两地的流量指向特征,一方面考察两城市间的总体客流分布,另一方面则深入分析了两城市内部到发客流的分布。

研究分析了长春、吉林间出行的客流到发地点分布构成,在计算方面以两城市之间的单向客流为100%,计算这一流向的到发地空间分布比例。明显地,在到发地点的客流分布中,两地呈现出不平衡的状态,其中由长春出发、去往吉林方向的受访者中其目的地不是吉林市以及周边地级城市(即目的地为其他)的比重高达49.0%,说明长春出发的客流中超过一半的客流并不以吉林为目的地,这其中搭乘飞机成为长春出发客流的一大影响因素;从吉林出、发去往长春方向的客流中,其目的地不是长春市以及周边地级城市(即目的地为其他)的比重仅有8.2%。这从一个侧面反映了长春在区域中的中心地位和组织职能,说明长春和吉林在其区域中的地位是不对称的(表2)。

其次,分析长春、吉林出行客流在各个县市区的分布比重,并将其绘制成轴辐式的空间分布图,可以看出,两地的客流均集中于市区,而郊县的客流分布比重明显偏低,其中,长春的客流主要集中于朝阳区、二道区、宽城区、绿园区,吉林的客流除了到达除了龙嘉站的分流客流外主要集中在昌邑区、船营区、龙潭区(图1)。

表2 长春、吉林出行客流的区域分布

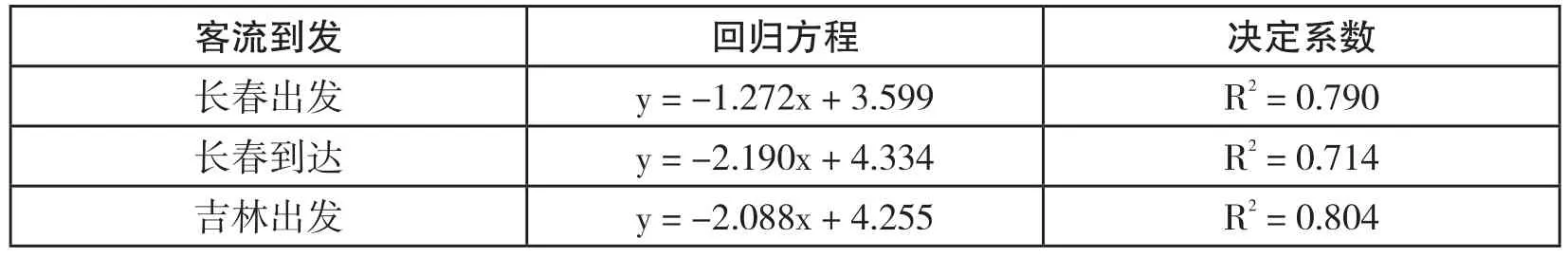

进一步地,将两个城市各个县市区中动车客流的出发、到达分别进行位序—规模的拟合,形成4个对数回归方程,其中y为县市区到达或者出发客流占所在地级市的对应比重,x为县市区在所在地级市客流的位序。通过回归方程拟合计算,4个方程决定系数R2全部超过了0.7,说明方程拟合效果较好。在回归方程中,4个位序—规模方程中自变量x的系数绝对值仅有长春出发的县市区客流回归方程为1.272,其余系数绝对值均大于2,这说明到发客流在两个城市各自县市区的分布中均有着十分明显的集聚性。

因此,长春与吉林的市区都属于城际出行强度集中区,两座城市的经济中心联系紧密,当前的动车出行主要是长春市区与吉林市区之间的“点”到“点”的核心城市之间的联系,而出行分散区与稀疏区都位于城市的郊县位置,由于这些区域经济产业不发达,属于城市的生态保护区,同时这些区域往往离高铁站较远,人们换乘高铁不太方便,受高铁的辐射带动作用小,该类区域的人们选择其他城际出行的交通方式可能性较大。

图1 长春、吉林出行客流的县市区分布(%)

表3 长春、吉林客流到发的位序—规模回归

五、功能性活动的空间交互

(一)功能性活动相对于户籍地点的偏移

高铁的行驶速度可以使得该出行方式在同样的时段内比其他交通方式完成更大的运量,由此而承载了城市间工作、消费和居住功能联系的载体。因此,研究还分析了受访者日常功能性活动的分布地点与长吉两地户籍地点的关系。这一部分在全部有效问卷中限定了受访者的户籍为长春/吉林。记Lij,k表示户籍地在i城市,第k项功能(居住、就业、高等级休闲)活动地点在j城市的受访者数量,那么Lii,k则表示户籍地在i城市、第k项功能也在i城市的受访者数量,在此基础上计算:

这样就可以ɑij,k来分别度量居住、就业、高等级休闲等功能性活动相对于户籍地的偏移比例。对每一类功能性活动而言,既有活动在长春、户籍地在吉林的偏移,也有活动在吉林、户籍地在长春的偏移,由此形成了每一类功能活动的双向流量分布,可以此绘制成图。图2分别反映了户籍在长春或吉林的乘客,其居住、工作、休闲等功能相对于户籍地点的偏移情况,图中上弧箭头代表户籍地在长春、功能活动在吉林的乘客比例,下弧箭头代表户籍地在吉林、功能活动在长春的乘客比例。

从受访者的居住地相对于户籍地的偏移来看,明显地,户籍地在长春、居住地在吉林的比例(10.6%)明显低于户籍在吉林、居住地在长春的比例(23.4%),基本反映了在长吉城市区域的居民迁居行为,即长春因相对便利的生活设施和优越的生活条件,对吉林市人口具有相当吸引力,这种空间不对称性在客流地点信息中得到了很好的反映。

图2 功能性活动相对于户籍地的偏移

类似地,从受访者的工作地、休闲地相对于户籍地的偏移来看,工作地点方面,户籍地在长春、工作地在吉林的比例(9.8%)低于户籍在吉林、工作地在长春的比例(26.0%);休闲地点方面,户籍为长春的受访者有9.1%的人群表示有在吉林进行休闲、购物的行为;反过来,户籍为吉林、前往长春休闲或者购物的比例为28.8%。这一趋势同样反映了长春作为区域社会经济集聚的中心、对周边城市的吸引力。

本部分研究表明,快速城际轨道交通的形成会使居住、工作和游憩等功能性活动的地域限制进一步弱化,且由于比较优势的作用,核心城市的竞争力会得到更为明显的加强,而在一定时期内、在某些领域甚至会对实力相对较弱的城市产生虹吸效应。

(二)跨城居住的基本情况

随着交通的不断改善,城市功能的空间范畴发生了重大的改变,这标志着原本存在于一个城市之内的功能活动扩散到了相邻的其他城市,即从城市基本的功能性活动来看,会出现居住、就业、高等级休闲(与居住相伴的短暂性休闲相区别)等功能性发生在不同城市的现象,在这种情况下,研究按照各项功能性活动发生地点的不同,提出了两种对比的功能模式:

A)自容性的功能性活动分布模式。市民的居住、就业、休闲等各项功能性活动发生于单一城市内部,交通的作用主要是联系城市内部各功能性活动。

B)交互式的功能性活动分布模式。市民的居住、就业、休闲等各项功能性活动不再局限于单一城市,交通不仅承担着联系城市内部的各项活动的功能,还承担着保障各种活动在不同城市之间高频率地进行转换的功能。

鉴此,研究定义:居住、就业、高等级休闲等活动有任意一项在超过一个城市发生的交通行为为跨城功能性活动。由表4可以看出,受访者的居住、工作、休闲活动大部分还是局限在同一城市中,长吉一体化进程中的跨城居住分布并不是很明显,仅有约7%的受访者在居住、工作、休闲等基本活动中有不在一个城市的现象。

表4 受访者跨城居住的情形

从动车的交通出行的社会属性来看,高学历、专业技术、白领人群构成了两地之间动车乘用人群的主要特征,体现了技术精英更趋向于使用高速交通工具的流动空间逻辑。在跨城居住方面,长春和吉林之间的通勤式联系还较弱,以居住、工作、休闲为衡量的交互式功能联系中,这部分小比例的通勤人群具有更为明显的高技术白领特征。

六、结论与展望

(一)基本结论

高速铁路的建设将有利于沿线各个等级的城市更好地发挥集聚和辐射效应,形成新的城市体系的等级规模结构;提高沿线城市的空间可达性和相互间吸引力,增强城市空间相互作用,优化城市内外部空间结构,形成多核心的城市网络;优化城市地域系统的职能结构。本研究从长吉动车微观个体交通出行的角度出发,进行实证研究得出以下主要结论:

1.在社会属性方面,乘用长吉动车的群体呈现出白领职业群体、高学历、商务出行为主的社会特征,反映到长春和吉林这对东北地区趋于一体化的两个城市,则可以看出城际轨道交通现阶段主要承担着精英阶层的客运交通职能,体现了城际动车从属于流动空间物质基础的社会属性。

2.在长吉动车客流空间分布方面,首先,长春和吉林两城对客流的吸引力不同,长春是商务活动集聚的中心,跟周边地区具有密切的经济联系,具有更强的辐射作用,因此客流分布更加集中;其次,在两个地级城市的市内空间范围,长春与吉林的中心城区基本上都属于城际出行强度集中区,城际高铁更多的是强化了出行密集区与集中区的紧密联系。另一方面,以城际轨道交通出行为表征的区域一体化进程中,长春和吉林在其区域交通出行中的地位是不对称的,长春在出行目的地方面有着明显的集聚优势,而吉林市更多地扮演着中转枢纽的角色,城际轨道交通的空间极化效应明显。

3.从长吉动车功能空间特征来看,不同城市的等级和功能不尽相同,在高速铁路引领下的区域一体化过程中的发展也是不平衡的,工作和消费等功能性活动在城市网络中向高等级城市长春偏移,同样体现了区域一体化进程中轨道交通出行所表征的空间非均衡特征。

另外,由于在候车室采用快速随机抽样的方式,针对的群体主要以青年为主,不可避免地使得本研究的全面性受到一定制约,这也是后续研究需要大样本覆盖来进行完善的主要研究缺口。

(二)主要建议

从实证研究的结果来看,目前两地核心城市之间轨道交通的紧密联系仍以城市规模经济为基本归因,而日常通勤性的高频次交通出行明显不足,按照区域各个县市区的产业结构来看,郊区市县的高等级商务型的经济联系更为稀少。因此,培育现有的增长极是区域发展的首要思路,区域发展应重点依托地级城市的核心城区,郊区市县的发展应服从于区域整体的空间福利,并以区域生态保育为主要规划目标,在此基础上适当集聚农村人口、增强服务能力。

一般地,对沿线城市产生重要影响的外部主导因素,主要来自那些利用城际轨道交通当日来回互动的人群,而这部分客流对较弱城市来说更是实现均衡型区域发展的重要支撑。因此,对于长春、吉林的一体化,建议在更大的空间范围内考虑多个地级城市市区的组合关系,形成区域的多中心网络型格局,以便捷的新型轨道交通工具满足核心城区之间的高强度联系,同时依靠区域的生态基底作为多中心之间的物理区隔,实现城市区域的整体发展。

[1] Brenner N.Urban governance and the production of new state spaces in western Europe, 1960-2000 [J].Review of International Political Economy, 2004, 11(3): 447-488.

[2] Decoville A, Durand F, Sohn C等.Spatial integration in European cross-border metropolitan regions: a comparative approach [OL].http://www.ceps.lu/pdf/6/art1593.pdf, 2011.11.15.

[3] Manuel Castells.夏铸九,王志弘 译.网络社会的崛起[M].北京:社会科学文献出版社,2003.466—518.

[4] Oort van F G, Burger M J, Raspe O.On the economic foundation of the urban network paradigm.spatial integration, functional integration and economic complementarities within the Dutch Randstad [OL].http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1434574, 2011.10.12.

[5] Sasaki K, Ohashi T, Ando A.High-speed Rail Transit Impact on Regional Syestems:Does the Shinkansen Contribute to Dispersion?[J].The Annals of Regional Science, 1997,31(1):77-98

[6] Vickerman R.W.The regional impacts of Trans-European networks [J].The Annals of Regional Science,1995, 29:237-254

[7] 平野卫.修建京沪高速铁路的意义[J].中国铁路,2001,3.

[8] 胡天军,申金生.京沪高速铁路对沿线经济发展的影响分析[J].经济地理,1999,19(5).

[9] 陈春阳,孙海林,李学伟.客运专线运营对区域经济的影响[J].北京交通大学学报(社会科学版),2005,4(4).

[10] 罗鹏飞,徐逸伦,张楠楠.高速铁路对区域可达性的影响研究[J].经济地理,2004, 24(3): 407-411.

[11] 王兴平,赵虎.沪宁高速轨道交通走廊地区的职住区域化组合现象——基于沪宁动车组出行特征的典型调研,城市规划学刊[J].2010,1:85-90.

[12] 解利剑,周素红.区域一体化下的广州市居民城际通勤特征分析[J].城市观察,2010,4:85-93.

[13] 边经卫.中国大城市空间发展与轨道交通互动关系研究[D].同济大学博士学位论文,2005.

[14] 伍业春.武广高速铁路对沿线城市体系发展的影响研究[D].西南交通大学硕士学位论文,2009.

[15] 苏文俊等.京沪高铁对鲁西南沿线主要城市的影响[J].复旦学报,2009,48(1):111-115.

[16] 王春慧,甄峰等.京沪高铁对沿线地区可达性的影响评价[J].山东师范大学学报,2010,2:79-101.

[17] 王世福,赵渺希.广佛市民地铁跨城活动的空间分析[J].城市规划学刊,2012,201(3):23-29.

[18] Hagerstrand t.What about people In regional science? [J].Paper and proceedings of the regional science association ,1970, 24:7-21.

[19] 柴彦威,赵莹,张艳.面向城市规划应用的时间地理学研究[J].国际城市规划,2010,25(6):3-9.