论发展区域产业一体化的理论基础

2012-09-17宋兰旗李秋萍

宋兰旗,李秋萍

(1.长春大学 经济学院,吉林 长春 130022;2.吉林省电力有限公司 检修公司,吉林 长春 130021)

区域产业一体化是区域经济一体化的重要核心组成部分之一,它可以是一国内部某些毗邻区域的产业一体化,也可以指地理位置比较接近的几个国家或地区的产业一体化。我们认为,区域产业一体化是指地理位置以及经济发展方向比较接近的区域(一个或几个国家、地区或城镇等)以一个整体与区外进行竞争,在区内生产要素和资源可以自由流动与优化组合,各关联产业按照利润最大化的原则进行整合与重组,区内各产业与企业分工与合作并存,表现为以价值链为连接进行的横向和纵向一体化。产业集群理论、产业梯度转移理论以及产业融合理论为区域产业一体化的发展提供了有力的理论支撑。

一、产业集群理论与区域产业一体化

(一)产业集聚理论的主要内容

19世纪末期,马歇尔提出产业地理位置的集中有助于外部规模经济的形成,拉开了产业集群理论研究的序幕,之后学者们分别从产业区位、增长极、竞争优势、新经济地理学等角度从不同的层面对产业集群的动因、形成与发展以及影响等展开了深入的讨论。1990年,波特明确提出产业集群的概念,产业集群理论的研究得到了更为广泛的重视。[1]综合各学者对产业集聚问题的研究,我们认为,产业集聚理论的核心思想可以表述为:在一定时期内,某产业或具有关联性的产业的企业、厂商或机构云集于地理位置比较接近的区域内的现象。产业集群应具有“地理位置接近、产业集中、企业关联、动态变化”等特征。在信息、成本和市场优势等因素的作用下,以产业集群形态发展的产业更容易具有竞争优势,拉动集群所处区域的经济发展。

(二)产业集群对区域产业一体化的作用

一方面,区域产业集群的构建客观上可以助推区域产业一体化的发展。人们在对产业集聚形成的影响因素的分析中发现,除了地理区位、社会文化、产业基础等内部推动因素外,政策、历史事件以及偶然因素等外在因素对产业集聚的形成也起着非常重要的拉动作用。显然,政府部门若想利用产业集聚对经济增长和经济发展的有利影响,势必应该推出若干个有利于产业集聚的政策,作为外力推动产业集聚的发展,进而带动区域产业一体化的发展。另一方面,产业集群理论为区域产业一体化的实施提供了新的路径选择。区域产业一体化的实施可以通过产业转移、产业分工、产业竞争以及产业集群等多种路径。各区域在实现产业一体化的过程中,可以依据实际情况,选择适合本区域经济发展的路径。以产业集群方式进行的区域产业一体化既强调区域内关联产业的竞争、合作与分工,又考虑了动态转移的因素和联动效应的影响,是区域产业一体化较为理想的一种路径选择。

二、产业梯度转移理论与区域产业一体化

(一)产业梯度转移理论的主要内容

产业梯度转移是指在社会经济发展的过程中,产业由某一个或几个国家或地区按照比较优势的原则转移到另一个或另几个国家或地区,然后再转向其它的一个或几个国家或地区的现象。如果说1932年日本学者赤松要的“雁行模式”的出现开启了产业梯度转移理论的发展,那么弗农产品生命周期理论、小岛·清的边际产业转移理论、海默的国际直接投资理论、波特的产业区位理论以及新古典经济学的区际与国际贸易理论等的出现则为产业梯度转移理论的不断成熟提供了基础。[2]以上述理论为基础,产业梯度转移理论的核心思想可以表述为:以产业梯度转移所面临的空间范围大小为对象,可以将其分为国际产业梯度转移、国家产业梯度转移、区域产业梯度转移。在不同的空间维度,其经济发展是不均衡的,由此,可将区域分为低梯度区域、次低梯度区域、次高梯度区域以及高梯度区域。高梯度区域内资本和技术丰裕,区内的主导产业部门主要由产品生命周期处于创新阶段专业部门构成,而低梯度区内通常劳动力丰裕,区内的主导产业部门主要由产品生命周期处于标准化阶段或成熟阶段的专业部门构成。新产品、新技术等主要发源于高梯度区域,随着时间的推移,逐步有序地从高梯度区域向具有比较优势的次高梯度区域、次低梯度区域以及低梯度区域转移,使得下一梯度区域逐步取代上一梯度区域成为该产业的集聚地,实现着产业梯度转移。[3]

(二)产业梯度转移理论对区域产业一体化的作用

一方面,该理论可以为区域产业一体化政策的制定提供理论支撑。以产业梯度转移理论为依据,首先,能够构建产业一体化的空间区域一定处于相同的梯度。不管该区域辐射的范围大小,其区内的不同经济体在经济发展水平以及要素禀赋等方面应具有相同或相似的水平。其次,区域产业一体化中的主导产业部门可以是劳动密集型产业,也可以是资本密集型产业,亦或是技术密集型产业。因此,区域产业一体化也有劳动密集型产业一体化、资本密集型产业一体化和技术密集型产业一体化等组织形态。再次,同一区域的产业一体化的组织形态是处于动态变化的。产业一体化从高梯度区向低梯度区原则上应按照“劳动密集型产业——资本密集型产业——技术密集型产业”的规律进行着动态转移。另一方面,该理论也为各微观经济主体——企业投资以区域产业一体化为原则进行区位选择。产业梯度转移是一个客观存在的规律,企业投资决策时,必须尊重此事实,才能实现其资源的最优配置,进而实现利润最大化。企业在选择投资区位时,主要结合其生产产品所处的生命周期以及各区域的客观实际,选择一个相匹配的梯度区域进行投资,并且其投资区位选择也随着产品生命周期的变化而动态变化,这对各区域的产业结构调整和转型升级起着重要的推动作用。

三、产业融合理论与区域产业一体化

(一)产业融合理论的主要内容

产业融合是随着科学技术的发展而在社会经济发展中出现的新现象。从20世纪70年代开始,该现象受到国内外学者的广泛关注,他们从不同视角对产业融合的内涵、动因以及效应等理论问题进行了深入分析。产业融合是“为了适应产业增长需要而发生的产业边界的收缩或消失,其实质是产业分工的内部化,它是一个具有创造性和革新性的产业动态发展过程,以信息技术的发展与创新为前提,以通信网、广播电视网和计算机网的三网融合为典型标志,以一、二、三不同产业,传统产业与高产业以及同一产业内的不同行业之间等的相互交叉、相互渗透、相互融合为途径,逐步形成新的产业属性或新型的产业形态,进而实现推进产业的变革与社会生产发展的最终目标。”[4]由此可见,产业融合是以科学技术的发展为前提,发生于不同产业之间的产业边际处,其动态地推动着新兴产业的出现或发展。产业融合可以客观地实现加速产业结构升级、提高产业竞争力、促进产业发展以及带动区域经济科学、合理和有效运行的效果。

(二)产业融合理论对区域产业一体化的作用

一方面,产业融合增加了区域产业一体化实现的可能性。产业融合使得各产业的界限变得模糊,某一区域内各产业之间的关联性更强,原本没有联系的不同产业、企业以及各种组织之间由于产业融合的存在而具有了一些共性,这势必在更广的范围内扩大了区域产业一体化的发展空间,也增加了区域产业一体化实现的概率。另一方面,为政府实施促进产业融合发展的规章制度进而带动区域产业一体化奠定了理论基础。产业融合理论指出了产业融合是时代发展的产物,从某种意义上看,产业融合质量直接决定着社会经济的发展。这样,政府就有责任和义务为产业融合提供广阔的平台,创造良好的制度环境,引导和促进产业融合的深度和广度。一定区域的产业融合到一定程度,就会客观上推动区域产业一体化的进程。

四、结论

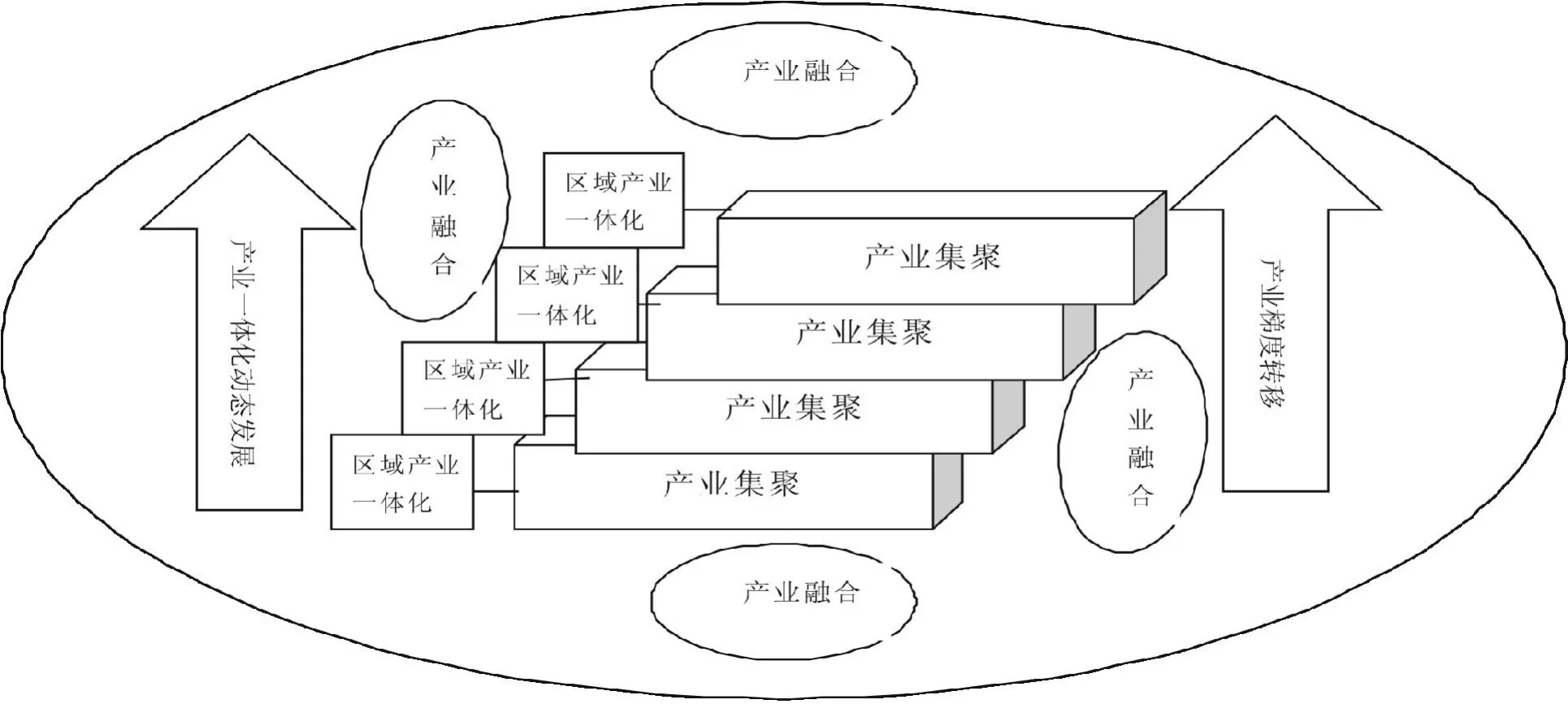

综上所述,产业集聚、产业梯度转移以及产业融合理论在区域产业一体化发展中均起着十分重要的作用,其在各国产业规划、产业发展以及产业结构升级的整体方案设计构建中发挥着重要的隐性和显性指导作用。它们对区域产业一体化所产生的影响以及相互关系如图1所示。

图1 各理论在区域产业一体化中的作用与相互关系

由图1可见,产业集聚为区域产业一体化的发展提供了基本理论基础,同时也为区域产业的发展指明了方向;产业梯度转移理论为区域产业一体化的动态发展提供了理论源泉,产业梯度转移是以产业集聚为前提的,产业融合不仅是当今区域产业一体化中所面临的客观现象,而且也促进了区域产业一体化发展的广度和深度。区域产业一体化若能实现在产业融合的前提下,完成以比较优势为基础的产业集聚在一个区域内的动态梯度转移式的发展,则该区域产业一体化必将是较为全面的、较高级的产业一体化。

:

[1]马建会.产业集群成长机制研究[D].暨南大学,2004:10-30.

[2]孙华平.产业转移背景下产业集群升级问题研究[D].浙江大学,2011:27-29.

[3]杜莉.欧盟区域经济政策[M].长春:吉林大学出版社,2007:29.

[4]郑明高.产业融合发展研究[D].北京交通大学,2010:22-23.