沿海产业为何难以向中西部地区转移——基于企业网络招聘工资地区差异的解析

2012-09-13贺胜兵刘友金周华蓉

贺胜兵,刘友金,周华蓉

(1.湖南科技大学商学院,湖南湘潭 411201;2.湖南省战略性新兴产业研究基地,湖南湘潭 411201)

沿海产业为何难以向中西部地区转移

——基于企业网络招聘工资地区差异的解析

贺胜兵1,2,刘友金1,2,周华蓉1

(1.湖南科技大学商学院,湖南湘潭 411201;2.湖南省战略性新兴产业研究基地,湖南湘潭 411201)

通常认为,由于中西部地区劳动力成本相对较低,沿海产业特别是劳动密集型产业有可能大规模转移到中西部,然而这一状况并没有出现。本文首次利用企业网络招聘工资数据实证分析工资地区分布及其变动对沿海产业转移的影响,从劳动力成本的视角探索沿海产业难以向中西部转移的原因。回归结果显示:男性、技术工种、受过高等教育和沿海地区的工资显著高于基准组;虽然中西部地区的工资水平相对较低,但是地区工资差距不大,而且中西部工资增长速度快于沿海地区,地区间工资差距趋于缩小。实证研究表明,当前地区劳动力成本差异并不能成为中西部吸引沿海产业转移的主要优势,依靠劳动力成本差异驱动的大规模产业转移尚难以实现。

劳动力成本;地区差异;虚拟变量回归

一、引言

进入新世纪以来,伴随着制造业的快速发展,我国已成为名副其实的全球制造业基地。制造业是当前我国国民经济中最重要的支柱产业,也是最具竞争力的部门。我国制造业的快速发展主要得益于低廉的综合成本优势,然而由于近年来我国劳动力成本上升、人民币升值、出口退税调整等多种因素的影响,在很大程度上削弱了我国制造业的价格竞争优势,特别是沿海地区劳动密集型产业面临较为严峻的形势。在这一背景下,一部分沿海企业积极转向中西部地区以降低成本,寻求更大的发展空间。不少学者认为,以沿海产业向中西部地区转移为主要特征的新一轮产业转移的前景相当乐观,例如有研究机构经测算认为,到2010年仅上海、广东、浙江、福建的产业转移潜在规模即可达到1.4万亿元①深圳综合开发研究院研究报告:《东部产业转移的趋势与湖北产业承接的机遇》,2008年。。2010年,我国专门出台了《国务院关于中西部地区承接产业转移的指导意见》,随后又设立了安徽皖江、广西桂东、重庆沿江和湖南湘南承接产业转移国家级示范区,积极引导沿海企业向中西部地区有序转移,与此同时,广大中西部地区也纷纷加大了承接产业转移的工作力度。

然而,观察到的现实情形表明,大规模的沿海产业转移并没有发生,产业转移的实际规模明显低于预期[1-3]。现有文献中关于阻碍产业转移的因素可以主要归纳为以下6个方面:一是东部地区享有出海便利的区位优势,企业转移到中西部地区后货物出口的运输成本大幅增加[4];二是先发区域产生极化效应,产业聚集使东部地区形成了产业配套条件,增强了东部地区的优势地位,使转移成本大为提高[5];三是西部地区交通、通信、服务等基础设施相对落后,西部承接产业转移的能力有限[6];四是中西部地区劳动力大量流向了东部沿海地区,东部沿海地区劳动力要素供给的弹性非常大,从而缺乏产业转移的动力[7-8];五是由于沉没成本、地缘联系等因素产生路径依赖效应[9];六是不同地区的市场经济制度发育状况、投资税收政策、地方政府垄断等差异使得资本无法形成稳定预期,从而阻碍了东部资本向中西部转移[10]。我们注意到,一方面,由于获取企业实际经营数据的存在困难,现有的研究主要侧重于理论层面的探讨,建立在数据分析基础上的实证研究仍然较少;另一方面,在现有文献中研究者普遍把中西部的劳动力成本显著低于沿海地区看作是一个当然成立的基本事实,在此基础上从不同角度观察沿海产业转移低于预期的原因,而鲜有文献应用实际数据系统考察区域劳动力成本差异及其对区际产业转移的影响。

本文试图从地区劳动力成本差异的角度展开实证分析。以A.Weber为代表的工业区位论认为劳动力成本是影响企业区位决策的基本因素之一[11]。现有文献普遍认为中西部地区吸引沿海产业转移的主要优势在于较低的要素成本和广阔的国内市场。要素成本优势主要表现为低廉的劳动力成本和土地价格,其中土地成本属于一次性投入,对持续经营的企业影响较小,于是降低劳动力成本被认为是沿海产业转移降低生产成本的重要考虑。文献中通常以工资表征劳动力成本,又由于制造业转移是沿海产业转移的主流,因此本文选择主要以普工和技术工人为招聘对象的企业网络招聘工资来观察企业用工成本的变化,通过回归分析探索工资的性别差异、工种差异、学历差异和地区差异,进而以实证分析的结果为基础,探讨劳动力成本地区差异对沿海产业转移的影响。

二、数据获取及统计描述

现有的国内工资研究文献主要基于统计年鉴提供的宏观工资数据,或者借助CHNS(中国健康与营养调查)、CHIP(中国家庭收入调查)等调查数据集获取工资收入数据。这类数据权威、可靠,但时效性较差。当前,我国劳动力市场正发生深刻变化,沿海地区频现“用工荒”,而统计数据显示,现在的农民工后备力量每年比此前高峰时减少了600多万人[12],同时一些学者和研究机构都预期我国劳动力总数将在2015年前后达到顶峰,以后开始下降[13-15]。为及时捕捉到劳动力价格的最新变化,本文选择以网络招聘工资为数据来源。尽管招聘工资与入职以后的实际工资收入并不完全相同,但仍然不失为反映劳动力市场供需状况的重要价格信号。

随着因特网的快速发展和普及应用,网络已成为企业发布劳动需求信息的重要平台,也是求职者发布求职信息和搜寻工作机会的重要途径。网络招聘具有信息量大、数据更新即时灵敏的优点,能够很好地反映劳动力市场的动态变化,因此本文主要通过各城市的网络招聘信息采集工资数据。在众多的招聘信息发布平台中,我们选中“58同城网”的招聘板块,这是由于该网站定位于服务本地社区及免费发布分类信息,劳动供需双方均可即时免费地发布信息,该招聘板块积累了旺盛的人气,发布的招聘信息数量巨大。数据采集对象为“全部普工/技工/生产”板块,其工作岗位既包含综合维修工、制冷/水暖工、电工、木工、钳工、切割/焊工等普通工种,也包含总工程师、技术工程师、厂长/副厂长、车间主任等技术工种,每个网络页面载有35条招聘信息。各企业的招聘工资均以包含月工资下限和工资上限的数据区间的形式给出。数据采集的时段为2010年1月1日至12月31日及2011年1月1日至6月20日。部分城市如北京、上海等由于数据量太大,将数据截取限定为100个页面。样本涵盖中国大陆除西藏外的30个省级行政区域,每个省份选择省会城市及3~5个地级城市。在处理数据的过程中,剔除了数据存在明显错误或工资水平显著低于区内最低工资标准的观测值,也剔除了所有“工资面议”的条目,最后从113个城市的网络页面总共提取了102068条有效招聘信息,其中,2010年32867条信息,2011年69201条信息①2011年各城市网络招聘信息量相比2010年有较大幅度的增加,反映出越来越多的企业选择通过网络渠道招聘员工。。

本文研究过程中使用的变量定义如下:

1.性别。按照网络招聘的特点,分为男性、女性和男女不限三种类型。以女性为参照组,设立其他性别类型的虚拟变量。

2.工种。本研究将职业分为三类:第一类为专业技术工作者,包括厂长、车间主任、总监、主管、设计师、工程师、高级技工和专业技术人员等;第二类为普工,包括焊工、钳工、车工等各种操作工等;第三类为服务人员,包括搬运工、送水、送货、清洁工等。在处理数据的过程中,剔除了钟点工及工作地点不在国内的对外劳务输出和海员等工种。以服务人员为参照类型,设立其他职业类型的虚拟变量。

3.学历。根据网络招聘的学历分级,本研究将个体的受教育水平分为中专组(包括高中、中专、技校)、大学组(大专和本科)、研究生组(硕士和博士)、不限学历组四种类型。以不限学历组为基础,设立其他教育水平的虚拟变量。

4.地区。本文以国务院发展研究中心提出的八大综合经济区为研究单元。八大综合经济区是对四大板块的进一步细化,具体方案为:东部板块划分为北部沿海、东部沿海、南部沿海三个综合经济区;中部板块划分为黄河中游、长江中游两个综合经济区;西部板块划分为大西南、大西北两个综合经济区;东北板块即东北综合经济区②北部沿海包括北京、天津、河北、山东;东部沿海包括上海、江苏、浙江;南部沿海包括福建、广东、海南;黄河中游包括河南、山西、陕西、内蒙古;长江中游包括湖北、湖南、安徽、江西;东北包括黑龙江、吉林、辽宁;大西南包括四川、重庆、贵州、广西、云南;大西北包括甘肃、宁夏、青海、新疆、西藏。。以长江中游地区为基础,设立其他地区的虚拟变量。八大区域的样本城市如表1所示。

从发布招聘信息的地区分布来看,东部沿海地区发布的网上招聘信息量远大于中西部地区,例如,2011年北京市1个月发布的招聘信息约为300个页面或10500条信息,长江中游地区的长沙市1个月的信息量约为40个页面或1400条信息,位于大西北地区的兰州市的月信息量则不足10个页面或350条信息。显然,不同城市网络招聘信息量的差异受到当地的信息化水平、招聘者的信息发布习惯等多种因素的影响。

表1 八大区域企业网络招聘的样本城市

从招聘单位来看,通过“58同城网”发布招聘信息的企业绝大多数为中小型企业,而农民工是主要的招聘对象。在2010年的样本数据中,招聘男性工人的比例为86.62%,男女兼招的比例为8.68%,招聘女性工人的比例为4.7%;招聘服务人员的比例为16.40%,普工的比例为80.29%,技术人员的比例为3.31%;学历要求为中专组的比例为15.27%,大学组的比例为2.12%,研究生组的比例为0.01%,不限学历的比例达到82.6%。不难看出,网络招聘要求为男性工人、普工、不限学历的需求数量最大,其比例均超过全部样本观测值的80%。可见,样本数据较好地反映了我国以中低端制造业和出口推动经济发展的主要特点。各地区企业网络招聘信息的数量按照沿海、东北、中部、西部四大板块的顺序依次递减。八大区域网络招聘工资样本数据月工资下限和月工资上限的统计描述如表2所示。

三、网络招聘工资地区差异的建模分析

2010年以来企业网络招聘工资是否发生了变化?为了回答这个问题,可以把2010年和2011年的数据分别看作是源自于两个总体,进而通过检验两个总体的月工资下限与月工资上限均值是否相等来做出判断。原假设 H0:μ1=μ2,备择假设H1:μ1≠μ2。原假设成立下得到观测值的概率P取值为0.00,因此在0.01的显著性水平下能够拒绝原假设,即可以认为2010年和2011年的工资存在显著的差异。进一步,为准确地刻画不同工人群体的工资差异,探索产生差异的原因,本文通过建立虚拟变量回归模型展开实证分析。

表2 八大区域企业网络招聘工资的描述性统计

1.模型设定

分别对网络招聘的月工资上限和月工资下限建立虚拟变量回归模型,具体设定如下:

被解释变量Y分别为招聘月工资的下限值和上限值,解释变量X为表征性别、工种、地区和学历的虚拟变量①由于“58同城网”招聘信息网络页面设置发生改变,2011年只提取了工种和地区变量的信息。。模型以长江中游地区、不限学历、女性、服务人员为基准情形。虚拟变量的设定具体如下:

性别变量设置2个虚拟变量,以区分男性、男女兼招和女性3种情形。

工种变量设置2个虚拟变量,以区分服务人员、普工、技术人员3种情形。

学历变量设置3个虚拟变量,用以区分中专组、大学组、研究生组和不限学历组4种情形。

地区变量设置7个虚拟变量,以区分东北、北部沿海、东部沿海、南部沿海、黄河中游、长江中游、大西南、大西北8种情形。

2.实证分析结果及解读

利用EVIEWS6.0软件对模型(1)进行估计,得到的实证分析结果如表3所示。从表3中可以做出如下解读。

作为基准情形,2010年一个长江中游地区、不限学历的女性服务人员的网络招聘月工资下限平均为1458.88元,工资上限平均为2388.26元;2011年则分别为1633.16元和2695.23元。下面结合虚拟变量的估计结果分析网络招聘工资的性别、工种、学历及地区差异。

(1)工资的性别差异

从月工资下限和月工资上限的回归结果可以看出,男性工作岗位的工资水平较高,女性工作岗位的工资水平较低。与基准情形相比,在其他条件不变的情况下,2010年男性比女性的下限月工资水平平均高出141.11元,月工资上限高出225.01元,比男女兼招工作岗位的月工资下限水平高出88.86元,月工资上限高出127.18元。男女兼招又比女性的月工资下限高出52.25元,月工资上限高出97.83元。工资的性别差异显示出在员工招聘中存在显著的性别歧视,在相同工作条件下,男性的薪酬待遇高于女性。

(2)工资的工种差异

从工种虚拟变量的估计结果可以看出,技术人员的工资水平最高,普工和服务人员的工资水平较低。与基准情形相比,在其他条件不变的情形下,2010年技术人员比服务人员的月工资下限水平高出359.22元,月工资上限高出897.53元,比普工的月工资下限高出389.95元,月工资上限高出1033.03元;2011年技术人员比服务人员的月工资下限高出936.1元,月工资上限高出1298.57元,比普工的月工资上限和月工资下限分别高出835.85元和1107.2元。这清楚地显示,技术人员由于拥有更高的生产力,其劳动报酬相应较高。2010年服务人员的月工资下限比普工高出30.67元,月工资上限高出122.48元,而2011年的情况与此相反,普工的月工资下限和月工资上限分别比服务人员高出了100.25元和191.37元。服务人员和普工由于技术含量较低,从业人员众多,其薪酬待遇相对较低,而二者间的年度工资相对变动则反映了劳动力市场需求的变化。一个可能的解释是,2010年我国刚刚走出国际金融危机的阴霾,企业的生产经营还未得到完全恢复,因此对产业工人的需求相对较弱,而随着时间的推移和制造业逐步复苏,对工人的需求增加,进而拉动工资上涨。

表3 虚拟变量回归结果

(3)工资的学历差异

估计结果显示,大学组工资水平最高,中专组工资水平最低,研究生组由于观测值过少而估计系数不显著。与基准情形相比,在其他条件不变的情形下,2010年大学组的月工资下限水平比不限学历组高329.60元,月工资上限比不限学历组高730.09元。这个结果显示,由于工资报酬更多地取决于劳动者的素质和劳动产出,大学学历作为更高生产力的信号显示,对获得更高收入水平是相当必要的。中专组月工资下限比不限学历组低68.39元,月工资上限比不限学历组低98.87元。显然,中专组由于学历和技能层次较低,用工需求方对其评价甚至低于不限学历的情形。

(4)工资的地区差异

总的来看,2010年东部和东北板块的工资水平较高,中、西部板块工资水平较低。在其他条件不变的情形下,东部沿海、东北、南部沿海、北部沿海地区的月工资下限水平分别比长江中游地区高出651.61元、327.04元、272.56元、212.96元,大西南和大西北地区的月工资下限与长江中游无显著性差异,黄河中游地区的月工资下限比长江中游低81.88元;东部沿海、东北、北部沿海、南部沿海、大西南地区的月工资上限水平分别比长江中游地区高出 824.30元、630.08元、472.46元、388.16元、153.55元,黄河中游和大西北地区的月工资上限与长江中游无显著差异。从以上分析结果可以看出,八大区域中东部沿海地区工资为最高,黄河中游的工资水平为最低。

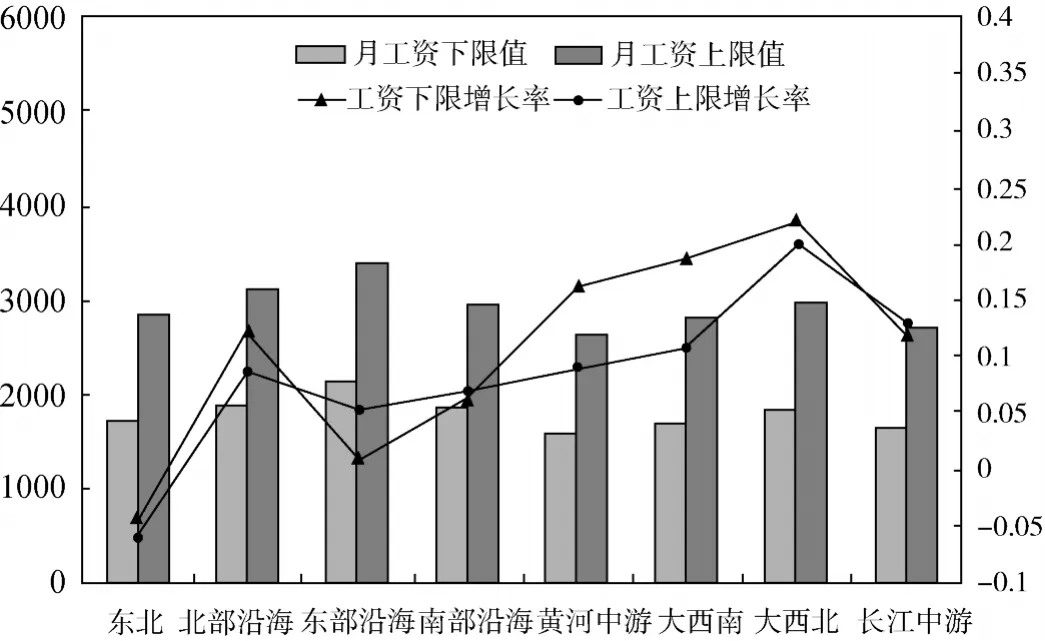

图1 八大区域企业网络招聘工资水平及其增长率

2011年,企业网络招聘工资地区分布格局变化不大,沿海工资水平仍然高于中西部地区。但是,除东北地区外,其余7大区域的网络招聘工资均有不同程度的上升。其中,月工资下限值涨幅较大(高于10%)的地区包括大西北、大西南、黄河中游、北部沿海和长江中游地区,其上涨幅度分别为22.14%(331.68 元)、18.70%(269.70 元)、16.26%(223.94 元)、12.35%(206.48 元)、11.95%(174.28元),南部沿海、东部沿海地区上涨幅度较小;月工资上限值涨幅较大地区包括大西北、长江中游、大西南地区,涨幅分别为19.97%(494.32 元 )、12.85% (12.85%)和10.73%(10.73%),其余地区涨幅相对较小。由此可见,西部地区工资上涨最快,中部次之,沿海和东北涨幅最小,沿海与中西部地区的工资差距趋于缩小。图1展示了2011年八大区域企业网络招聘工资分布及增长情况。

进一步,我们分别考察了与制造业密切相关的普工和技术工人网络招聘工资水平的地区差异。表4给出了2011年八大区域普工和技术工人的工资分布,并计算出7个区域与作为基准组的长江中游的工资差距及比率。从表4中数据可以看出,东部沿海地区普工和技术工人的工资水平为八大区域之最高,黄河中游则为全国最低。但是普工和技术工人工资的地区分布也有明显不同,普工的工资分布基本上呈现出“沿海>西部>中部”的格局,而技术工人工资地区差距相对较小,且呈现出交错分布的态势,大西北、大西南地区的技术工人工资水平甚至超过了北部沿海地区,与南部沿海地区持平,这反映出西部地区对技术工人有着较为旺盛的需求。

表4 普工和技术工人工资分布及与基准组的差异比率

四、地区工资差异、劳动力流动与沿海产业转移

在市场经济体制下,劳动力价格主要由市场力量决定,工资水平取决于劳动力市场的供需状况。人力资本、政府政策、全球化等多方面的因素都可能对工资的水平及其变动产生影响,工资收入差异是市场经济中普遍的现象,不同个体、不同群体、不同区域、不同行业、不同工种、不同岗位等都可能会存在收入差距。自上世纪80年代中期以来,在改革与发展的进程中,我国居民地区收入差距呈现出阶梯型上升态势,但是从2006年起,收入差距程度有所下降[16]。本文的样本数据也体现了这一特征,图1显示,虽然东部地区工资水平仍然高于中西部地区,但由于中西部工资增长得更快,地区工资收入差距呈现出逐步缩小的趋势。

地区工资水平不平衡是由各地区劳动力市场的需求及供给差异造成的,劳动力流动则是对地区间劳动力市场不均衡的回应。改革开放之初我国经济政策向东南沿海地区倾斜,由于国内工资水平大幅低于国外,海外制造业大规模向我国沿海地区转移,使得当地经济得到快速发展,东西部地区收入差距持续扩大,并吸引中西部人力资源向沿海地区流动。同一时期,由于发展基础、政策、体制、观念等多方面的原因,中西部省份发展明显滞后,尽管劳动力资源充沛,但是企业经济活力不足,工资水平较低,这些地区长期以来都是重要的人力资源输出地。据国家统计局农调队的调查,2000年跨省转移的农村劳动力中,东部流入的占全国的86.23%,其中从中西部流入的占全国的77.4%,广东是跨省流动劳动力的主要流入地,其比例占到全国的51.65%。但是,随着近年来地区经济发展的相对变化,工资的地区分布格局和劳动力流向也在逐渐发生改变。从表3的回归结果可以看出,东部沿海地区的招聘工资明显高于南部沿海。由于珠三角地区长期以来产业形态单一,“三来一补”企业众多,偏重劳动密集型轻工产业。这类企业主要依靠低成本优势赚取加工费,产品附加值低,加上近年土地、能源等要素成本上涨、人民币升值及出口退税调整等,进一步压缩了企业的利润空间,因此工资水平相对较低。相比之下,长三角制造业起步较晚,起点更高,发展更快,例如,长三角地区电子元器件的销售额和出口值已居于全国首位,企业招聘员工的工资待遇也相应较高。在地区收入存在差距的情况下,由于一国之内劳动力能够自由流动,追求更高收入(效用)的劳动者就可能会选择用脚投票,近年出现的农民工从珠三角向长三角流动的现象即体现了这一特点。

然而,由于国家政策的调整,近年中西部地区自身发展加快,同时也承接了一部分转移的沿海产业,使得中西部地区的劳动需求增加,工资水平呈现快速上升的趋势。由于沿海地区生活成本高,原本流向沿海的部分农民工开始回流中西部地区。随着中西部工资的持续上涨,可以预料的是沿海将会有更多的劳动力回流到中西部,东部地区大量招募员工的难度也势必进一步增加,沿海“用工荒”的局面将更趋严重。那么,在这种情况下,会不会出现大量的沿海企业为降低劳动力成本而转移到中西部地区?虽然对这一问题的回答最终取决于微观企业的成本收益状况,但是我们仍然可以从回顾产业转移的历史进程中得到启示。上世纪80年代,中国大陆工人的工资水平大约为香港地区的1/8①数据来源:根据《中国劳动统计年鉴1991》中“部分国家或地区非农业职工平均工资收入”计算而得。,这正是吸引国外产业特别是出口加工业向我国沿海地区大规模转移的首要因素。而本文的实证分析显示,2011年八大区域中工资报酬最高的东部沿海地区的月工资上限值和下限值仅为最低的黄河中游地区的1.33倍和1.28倍。显然,沿海产业向中西部转移所能获得的由于劳动力工资降低带来的利益是相当有限的。

与此同时,资金在世界范围内的流动并不只是寻找最便宜的劳动,而是寻找生产能力最强同时价格也最便宜的劳动[17]。如果撇开劳动生产率,工资水平并不能全面反映企业劳动力成本的高低。这就是说,劳动力成本既与工资有关,也与生产效率有关。事实上,在2011年4月我们对湘南地区转移企业的实地调查中,转移企业普遍反映当地招聘员工的职业技能和素养明显低于沿海地区的员工,和当地员工相比,到沿海务工的人员不仅拥有良好的职业技能,而且更加吃苦耐劳,纪律性更强。例如,对转移到湖南郴州的著名台资企业台达电子的调查数据显示,台达郴州工厂新进员工两周之内的离职率高达35%,这一比例远高于转移之前;虽然郴州当地的月工资水平比广东平均降低了约400~500元(约20%),但是转移之后工人的劳动生产率平均而言下降了30%左右①在调查中我们发现这一现象在已转移到江西、湖北等地区的企业中也较为普遍。。综合起来考虑,企业转移前后的实际劳动力成本相差不大。由此看来,现阶段劳动力成本降低并不足以构成驱动我国沿海企业跨区域大规模转移的充分条件,这一结论也与李娅和伏润明(2010)[3]相一致。不仅如此,潜在的转移企业还要面对由于运输成本增加、产业配套减少、社会关系网络变更等带来的一系列新挑战。因此,如果沿海与中西部地区工资差距进一步缩小,在其他条件不变的情况下,中西部地区拥有的劳动力成本优势将被进一步削弱,对沿海产业的吸引力也会随之下降。

五、结论和启示

当前,推动沿海产业向要素成本更低的中西部地区转移已成为我国推动区域经济协调发展、国民经济持续发展,并在新一轮世界经济结构调整中掌握主动权的重要国家发展战略。然而,现实表明沿海产业大规模向中西部地区转移的现象并未发生。本文首次以企业网络招聘工资为数据来源,基于2010至2011年的实时工资数据,通过虚拟变量回归探索工资分布及其变动对沿海产业转移的影响。研究结果表明,仅凭劳动力成本降低不足以构成驱动沿海企业跨区域大规模转移的充分条件,地区劳动力成本差异并不能成为中西部吸引沿海产业转移的主要优势。

实证分析结果给我们这样的启示:在中西部地区劳动力成本快速上涨的背景下,中西部地区如果主要依据劳动力成本比较优势制定政策吸引沿海产业转移,是难以奏效的。我们应当以综合比较优势作为设计政策的基点,制定系统方案,推动沿海产业向中西部地区转移。为了提高综合比较优势,加速产业转移,我们的政策指向要重点考虑:一是根据当地资源禀赋和产业基础,有选择地承接沿海产业;二是增强产业配套能力,促进专业化分工,打造特色产业集群;三是改善基础设施,降低物流成本;四是发展多种形式的职业培训,提高劳动力素质;五是建立制度化的公正透明的市场环境,提高政府服务效率,努力降低商务成本。

最后值得指出的是,由于大多数向中西部转移的企业为中小型企业,本文选择以“58同城网”招聘板块作为数据来源,能够较好地反映转移企业劳动力成本的总体情况。但是也要看到,转移企业中也包括一部分大型企业,大型企业多通过专业招聘会、本单位网站或者专业招聘网站等渠道发布招聘信息,因此本文的样本数据与完整地反映制造业劳动力成本的要求仍有一定差距,这也构成了今后进一步研究的方向。

[1]刘嗣明,童 欢,徐 慧.中国区际产业转移的困境寻源与对策探究[J].经济评论,2007(6):133-139.

[2]陈秀山,徐 瑛.中国制造业空间结构变动及其对区域分工的影响[J].经济研究,2008(10):104-116.

[3]李 娅,伏润明.为什么东部产业不向西部转移:基于空间经济理论的解释[J].世界经济,2010(8):59-71.

[4]陈建军.中国现阶段产业区域转移的实证研究——结合浙江105家企业的问卷调查报告的分析[J].管理世界,2002(6):64-74.

[5]刘世锦.产业集聚会带来什么[J].新经济导刊.2003(3):114-117.

[6]谢丽霜.东部资本规模西进的障碍[J].生产力研究,2005(11):135-137.

[7]罗 浩.中国劳动力无限供给与产业区域粘性[J].中国工业经济,2003(4):53-58.

[8]吴 安.中国产业及劳动力逆向流动分析——以重庆与北京、广东的比较为例[J].中国工业经济,2004(12):12-19.

[9]郭 丽.产业区域转移粘性分析[J].经济地理,2009(3):395-398.

[10]肖灿夫.我国产业转移的影响因素分析[J].理论参考,2005(11):24-25.

[11]Weber,Alfred.Theory of the Location of Industries[M].Chicago:The University of Chicago Press,1929.

[12]萧 琛.“民工荒”的原因、应对与劳工市场制度变革前景[J],新华文摘,2011(2):26-29.

[13]蔡 昉.劳动力短缺,我们是否应该未雨绸缪[J].中国人口科学,2005(6):11-16.

[14]蒋 茜,孙 兵.我国劳动力市场的供求趋势预测[J].经济纵横,2011(5):43-46.

[15]中国三星经济研究院.中国劳动力市场变革与影响[R],2011.

[16]高连水.什么因素在多大程度上影响了居民地区收入差距水平?——基于1987-2005年省际面板数据的分析[J].数量经济技术经济研究,2011(1):130-139.

[17]托马斯·弗里德曼.世界是平的[M].何 帆,译.长沙:湖南科学技术出版社,2006.

Why Is It Difficult for the Coastal Industries to Transfer to the Central and Western Regions:An Analysis Based on Regional Salary Differences as Revealed in Recruitment Ads

HE Sheng - bing1,2,LIU You - jin1,2,ZHOU Hua - rong1

(1.School of Business,Hunan University of Science and Technology,Xiangtan411201,China;2.Strategic Emerging Industries Research Base of Hunan Province,Xiangtan,China411201)

It is generally believed that coastal industries,especially labor-intensive industries may transfer to the central and western areas on a large scale,because labor costs in these regions are relatively lower than coastal regions.However,this situation does not appear.This paper analyzes the regional wage distribution and its impact on the coastal industrial transfer using network recruitment wages data for the first time.The results are as follows:firstly,the wages of male,skilled,highly educated and coastal areas are significantly higher than the benchmark group;secondly,although wages of the central and western regions are relatively lower,the regional wages gap is small,and wages in the central and western areas grow faster than in the coastal areas,so the wages gap between regions tend to decrease.The empirical results also show that the differences of labor cost can not be an important advantage of the central and western regions in attracting coastal industries transferring,and large-scale industries transfer driven by regional labor cost gaps is difficult to achieve now.

labor cost;regional difference;dummy variables regression

F429.9

A

1002-9753(2012)01-0160-10

2011-08-20

2011-12-16

国家社科基金重大招标项目(09&ZD041);国家社科基金青年项目(10CJY035);湖南省社科基金重点项目(2010ZDB19);湖南省社科基金一般项目(09YBA059)

贺胜兵(1977-),男,湖北枝江人,湖南科技大学商学院讲师,经济学博士。

(本文责编:海 洋)