64层螺旋CT头颈部数字减影动脉成像的影响因素分析及对策

2012-09-05潘冬刚谌业荣王亚非

潘冬刚,谌业荣,王亚非

(江苏大学附属人民医院影像科,江苏镇江212002)

64层螺旋CT头颈部数字减影动脉成像的影响因素分析及对策

潘冬刚,谌业荣,王亚非

(江苏大学附属人民医院影像科,江苏镇江212002)

目的分析影响64层螺旋CT行头颈部数字动脉减影成像中的影响因素并探讨其对策。方法对78例临床怀疑有头颈部疾患的患者进行CT数字减影动脉成像。先行定位像确定扫描范围,后利用相同扫描条件对扫描范围行平扫及CTA扫描。CTA扫描采用智能阈值触发模式;将平扫与增强扫描原始数据重建成0.6 mm横断面图像并进行减影处理,然后传送至工作站进行多模式重建,观察血管显示情况,分析相关影响因素。结果78例血管减影图像中质量为优55例,良l6例,差5例,另有2例减影失败而采用常规法CTA进行后处理。对图像质量的影响因素包括:患者制动及配合,扫描参数的一致性,优化的造影剂注射方案,正确的触发点的选择,恰当的重建参数。结论通过患者的配合、制定合理的扫描程序及优化图像重建参数,CT数字减影动脉成像相比常规法有更高的工作效率及更优良的图像质量。

数字减影;血管造影;体层摄影,X线计算机

CT血管造影(CTA)由于其无创、快捷等特点,已成为临床中全身动脉血管疾病的重要检查手段[1]。CTA后处理方法多种多样,其中容积再现(VR)技术是将全部像素的总投影以不同灰阶或辅以伪彩显示出来,通过调节阈值,立体显示感兴趣区血管及周边等结构,其显示方式直观,深受临床欢迎[2]。头颈部由于其解剖结构特点,动脉常紧贴或穿行于骨性结构走行,常规法CTA后处理中VR成像时使用的阈值法或手工切割法常难以将血管与周围骨骼分离,导致效果不佳或费时较长[3]。CT数字减影血管成像(DSCTA)运用类似DSA的技术,能有效、准确、简便、迅速的将目标动脉与周围骨性结构分离,然而检查过程中影响因素较多。本文旨在探讨头颈部DSCTA应用中的影响因素,以期提高影像检查技术水平。

1 资料与方法

1.1 临床资料收集我院2008年10月至2011年10月78例行头颈部DSCTA检查患者,其中男51例,女27例,年龄35~79岁,平均58岁。

1.2 扫描方法使用SimemsSensation64CT机进行扫描。扫描前与患者交流,告知相关检查流程,强调检查中配合的重要性。指导患者上检查床仰卧位头先进,采用头颈部扫描专用头架,患者头部置入头架内并摆正,在患者头部两侧放入海绵垫固定并摆正头颈部,嘱患者在检查期间不要移动头颈部以免影响检查结果。扫描范围自主动脉弓水平至颅顶,由足侧至头侧扫描。先行平扫,扫描参数:120kV,300mAs,螺距0.7,重建层厚0.6 mm。随后进行增强扫描,采用智能触发模式;造影剂为非离子型对比剂,用量1.5 ml/kg,注射速率4.0 ml/s;造影剂注射完毕再以同样速率注射生理盐水50 ml以冲刷管壁;增强扫描的所有参数与平扫完全一致,以便后期进行血管减影。选择主动脉弓起始部作为监测点,阈值110~120 Hu,经肘静脉注入对比剂8 s后开始进行监测扫描,当监测点CT值达到设定阈值即自动触发扫描。

1.3 后处理方法将平扫及增强扫描数据行0.6 mm层厚横断位重建,用减影软件将图像进行血管减影,将减影后的图像传送到Leonardo工作站,用3D及Inspace软件进行处理。后处理方法与常规CTA方法相同,采用方法包括VR、最大密度投影(MIP)、多平面重建(MPR)、曲面重建(CPR)等。本文重点比较VR法效果。

1.4 后处理图像质量评价标准VR像上动脉显示清晰,无周边骨性结构干扰,则图像质量评级为优;若动脉显示清晰,局部残留骨组织片状影,则图像质量评级为良;显示不清者或周边严重骨组织干扰者,图像质量评级为差。由两位主治医师及一位副主任医师对图像质量进行评价、分级。

2 结果

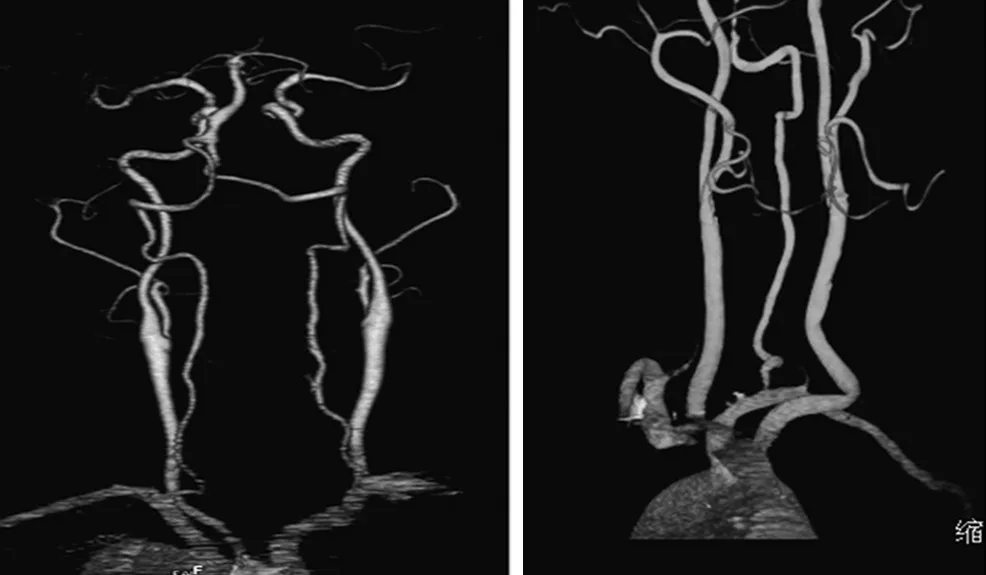

78例血管减影VR图像中质量为优55例(图1),良l6例,差5例,另有2例减影失败而采用常规法CTA行后处理。其中头颈部动脉未见明显异常者31例,颅内动脉瘤16例,椎动脉型颈椎病12例,颈动脉狭窄9例,颈内动脉动脉瘤3例,脑动静脉畸形3例,烟雾病2例,颈总动脉动脉瘤及颈动脉体瘤各1例。全部病例诊断结果均由临床或其他检查技术证实。

图1 头颈部减影CTA

3 讨论

3.1 头颈部动脉的解剖特点头颈部动脉与周边骨性结构毗邻密切,局部走行迂曲。颈内动脉颅内段走行于颈内动脉管内,椎动脉颈段穿行于颈椎横突孔及寰椎椎动脉沟,基底动脉紧靠枕骨斜坡,往往与骨性结构相贴;老年性患者由于血管壁的钙化,血管壁与局部骨组织密度相近。以上结构特点均大大增加了常规CTA后处理中VR方式对血管结构显示的难度,采用手工切割往往导致血管显示不全。此外,由于颈部具备的发声及吞咽功能,往往轻微的运动就可使图像质量下降。

3.2 DSCTA的优势与不足CT减影动脉成像技术与常规DSA减影原理相似,是将增强与平扫的图像对应相减,以去除骨性结构,使对动脉的观察不受周边组织的干扰[4]。由于其相对DSA具有无创、快捷等优点,越来越为临床医生欢迎。常规CTA后处理中VR图像是通过阈值调节或手工切割去骨得以独立、立体显示动脉。由于头颈部动脉的解剖特点,上述方法很难将动脉及骨性结构分开。此外,VR后处理过程受操作者的影响较大,缺乏经验的操作者处理较困难,在剔除动脉周围的骨质时常会切割到血管壁,使动脉显示不完全。而采用DSCTA技术时,首先通过减影软件去除掉骨骼、软组织,使得血管成像后处理简便快捷,节省了操作者剔除骨骼的时间,即使是缺乏经验的操作者也能很好地完成。由于背景骨和软组织结构去除,保留强化后的血管呈高密度,因而血管的对比度提高,有利于显示血管病变[5]。64层螺旋CT探测器准直宽度0.6 mm,具有数十排探测器,在最短的时间(0.33 s)的一次扫描中,可获得多达64层的图像,最小层厚可达0.6 mm,基本达到了数据重建的各向同性。由于它能在极短的时间内完成较大范围的扫描,这样就能准确抓住血管动脉期的时相,图像分辨率高,重建出的图像细腻,血管壁光滑,小血管显示良好,并且可以多平面、任意角度旋转显示目标血管与周围结构的关系,为临床诊疗提供极大的帮助。

DSCTA也存在一定的不足。首先,由于DSCTA要进行平扫与增强两次数据采集,因此无疑增加了患者检查时的辐射剂量;其次,DSCTA是基于对应像素值的相减,会使图像信号降低,导致相对噪声增加,因而整个图像信噪比降低;第三,CT减影动脉造影VR像会导致血管壁钙化斑块显示不足,需要通过对其他重建方式及原始图像的观察能够得到弥补[6]。

3.3 DSCTA成像质量的影响因素与对策DSCTA简单、快速、有效,但减影图像质量受多种因素影响,主要因素有:(1)患者扫描过程中制动,DSCTA检查需要患者的良好配合,即检查过程中要求患者保持绝对不动,保证平扫与增强时两次数据采集时患者体位完全一致。检查部位的轻微运动甚至吞咽、发声等均可导致平扫与增强时位置不能完全重合,影响减影效果甚至导致减影失败[7]。扫描前应向患者解释检查时保持绝对不动的重要性,争取患者绝对配合。有些患者在注入造影剂时可有全身发热、不适,或者会因为紧张而不自觉地增加吞咽、加大呼吸而引起身体的轻微运动,所以检查前要向患者介绍检查的步骤,说明注入造影剂可能会产生的不适,告知这些都是正常的反应,消除患者紧张情绪。嘱其在扫描期间不要移动身体,避免吞咽运动,平静呼吸。检查前应做屏气训练,平静呼吸下屏气并且保持屏气幅度一致。头颅两侧可加海绵垫固定,以保持两次采集位置绝对统一。本研究中大部分病例均取得良好的血管图像,少部分病例因注射造影剂后不适而轻微运动,未能达到良好的图像,甚至有2例患者导致减影失败。因此,患者制动非常重要。(2)扫描参数的设置,为了避免减影时不会有技术上的误差,应保证平扫与增强的所有参数统一。本组采用增强扫描时“重复”平扫序列的参数,保证平扫与增强时两次数据采集扫描参数完全相同,即扫描的起始与结束位置、管电压与管电流、螺距、层厚与层间距、矩阵、重建方式及扫描时间等参数完全一致。总之,注药前后两次数据采集患者体位及扫描参数一致是保证CT减影血管成像图像质量的前提。(3)扫描速度至关重要。扫描速度越快越好,本组扫描速度为0.33 s/转,螺距采用0.7。同时,在不影响图像质量的情况下,采用加大螺距,同时适当增大管电流,以弥补图像质量的下降。快速扫描的目的是在血管动脉期内完成扫描,使动脉增强的CT值达到高峰,此时图像质量最佳。(4)造影剂注射方案,由于CT减影图像的信噪比取决于对比剂到达靶血管的浓度,一般要求CT值差异要在110 HU以上,才能取得良好的减影图像,本组均以4 ml/s注入对比剂,比常规CTA采用的速率3~3.5 ml/s要快,保证了良好的减影成像效果。造影剂注射后追加一定量的生理盐水冲洗,以减少腋窝及上腔静脉中残存造影剂对椎动脉起始处产生的伪影。(5)触发点选择及扫描延迟时间,增强扫描的时间应该非常准确,以保证造影剂达到峰值时完成扫描,本组病例全部采用升主动脉处BOLUS跟踪法监测启动扫描。(6)重建参数,重建层厚一般为0.6 mm,层间因子小于层厚,一般为0.4 mm,重建Kernel值一般为H 10f very smooth,以使重建后的图像更加平滑而达到最理想的影像效果,以防止细小病变的遗失。

综上所述,64层螺旋CT血管减影技术的应用大大提高了CTA后处理的效率,克服了常规CTA阈值法或手工切割法处理图像的缺点,对头颈部血管的显示立体、直观。虽然检查过程中影响因素会有所增加,但通过一系列的应对措施,一定能取得圆满的效果,为临床救治患者提供快速而可靠的依据。

[1]宁殿秀,李智勇,管秀科,等.数字减影CT血管成像在血管性病变诊断中的应用价值[J].实用放射学杂志,2008,24(12):1672-1675.

[2]Randoux B,Marro B,Koskas F,et a1.Carotid artery stenosis:Prospective comparison of CT,three-dimensional gadolinium-enhanced MR,and conventional angiography[J].Radiology,2001, 220(13):179-185.

[3]Jayakrishnan VK,White PM,Aitken D,et a1.Subtraction helical CT angiography of intra-and extracranial vessels:technical considerations and preliminary experience[J].AJNR Am J Neuroradiol, 2003,24(3):451-455.

[4]谭继善,王淑慧,蒋敏,等.CTA减影在颅内动脉瘤诊断中的应用价值[J].医学影像学杂志,2006,16(5):443-445.

[5]吕发金,谢鹏,罗天友,等.数字减影CT血管成像在蛛网膜下腔出血诊断中的价值[J].中国医学影像技术,2007,23(1):45-48.

[6]程晓青,左长京,田建明,等.CT血管成像减影技术对椎基底动脉病变的诊断价值和对比研究[J].临床放射学杂志,2008,27(10):1383-1385.

[7]McKinney AM,Casey SO,Teksam M,et a1.Carotid bifurcation calcium and correlation with percent stenosis of the internal carotid artery on CT angiography[J].Neuroradiology,2005,47(1):1-9.

R445

B

1003—6350(2012)24—079—03

10.3969/j.issn.1003-6350.2012.24.034

2012-04-29)

潘冬刚(1983—),男,黑龙江省鸡西市人,技师,本科。