腋静脉途径起搏治疗的临床评价

2012-09-03齐书英王冬梅李洁张莉李斌

齐书英,王冬梅,李洁,张莉,李斌

人工心脏起搏器是当今治疗缓慢性心律失常唯一有效的治疗手段。文献报道[1],美国每年置入心脏起搏器15万台,中国2005年置入心脏起搏器19090台(包括更换的1495台),并以11%的年增长率快速递增,其中76%的患者年龄>60岁,远期并发症主要为电极断裂,而这与穿刺血管的选择有一定关系。传统的电极置入途径包括头静脉途径和锁骨下静脉途径,腋静脉途径起搏电极置入的应用相对较少。本研究主要比较了经腋静脉途径与锁骨下静脉途径置入起搏电极的可行性和安全性。

1 资料与方法

1.1 研究对象 纳入2010年1月1日~2011年12月31日在我科首次安置起搏器的患者116例,将其按照性别和年龄进行配对,平均分为腋静脉组和锁骨下静脉途径组,由技术较熟练的同一术者完成人工起搏器置入操作。

1.2 电极导线置入方法 锁骨下静脉组按常规穿刺锁骨下静脉,腋静脉组选择喙突水平、胸大肌-三角肌肌间沟内侧1cm,沿肌间沟方向,与皮肤夹角30°~45°进针,负压穿刺腋静脉,回抽出暗红色血液为穿刺成功。沿穿刺针送入导丝至下腔静脉,然后送入可撕裂鞘管和电极导线。

1.3 观察指标 观察指标包括,血管穿刺时间、血管穿刺成功率、电极操作时间、X线曝光时间、鞘管推送困难发生率、局部并发症发生率、3个月和6个月起搏参数(包括心房和/或心室起搏阈值、感知阈值和导线阻抗)分析。

2 结果

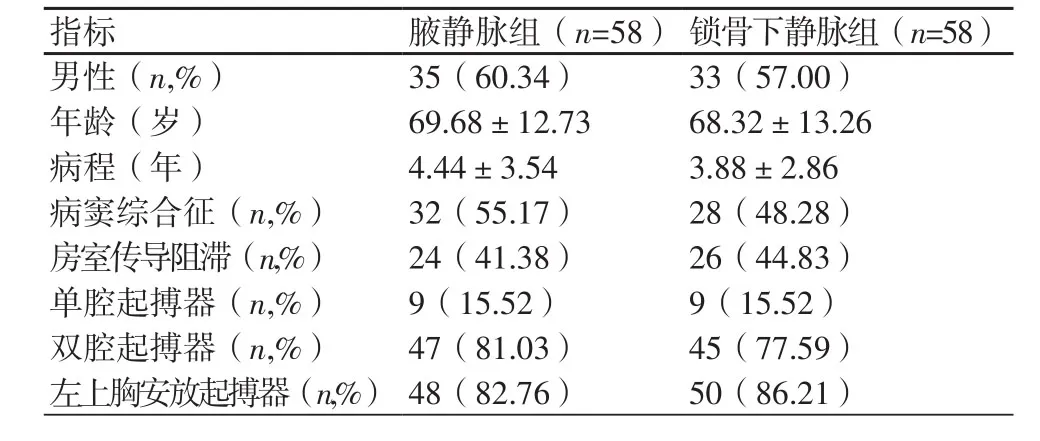

2.1 一般资料 两组间年龄、性别、病程、疾病和起搏器种类以及放置的位置均无统计学意义(P>0.05,表1)。

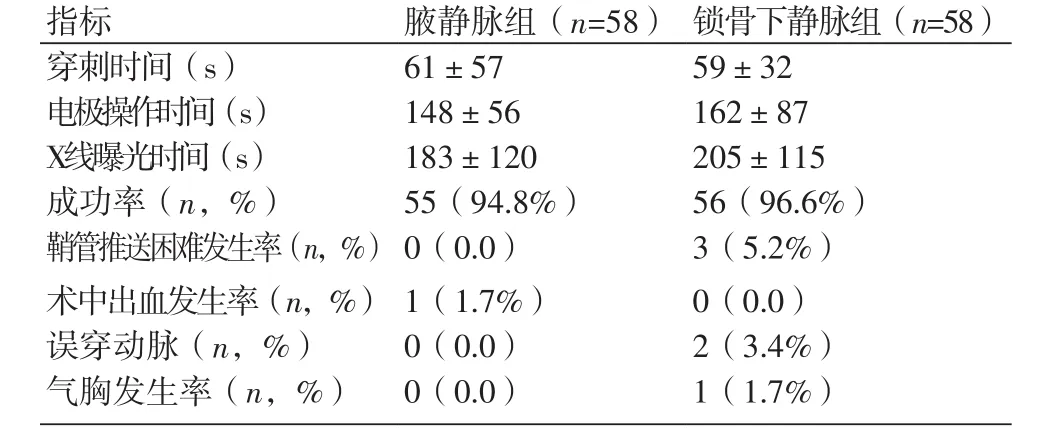

2.2 手术操作参数及并发症发生率 两组患者的手术操作时间、X线曝光时间、手术成功率及并发症发生率均无统计学差异(P>0.05,表2)。其中锁骨下静脉组有3例患者因鞘管推送困难而重新穿刺;腋静脉途径组有1例患者局部出血较多,局部加压包扎和缝扎后出血停止;锁骨下静脉组有2例误穿动脉,压迫后无出血;锁骨下静脉组发生气胸1例,两组均无血气胸发生。

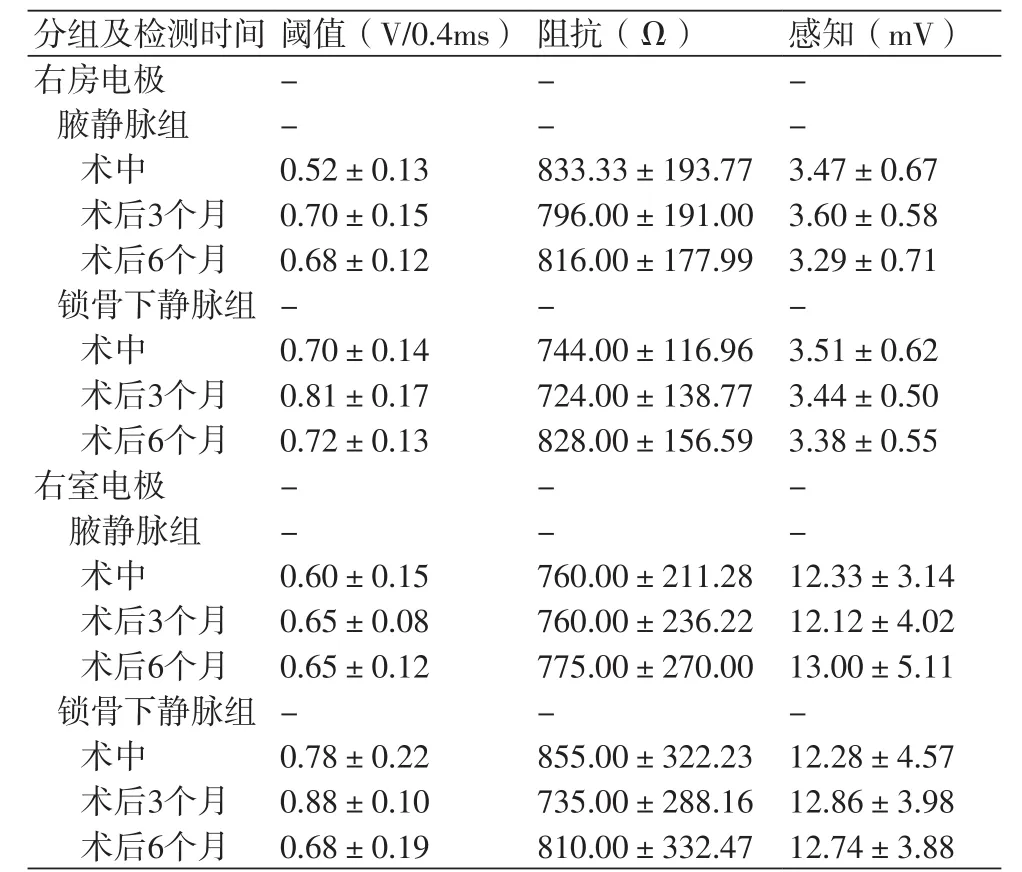

2.3 随访数据 两组3个月和6个月的心房和(或)心室起搏阈值及感知阈值、导线阻抗差异均无统计学意义(P>0.05,表3)。

表1 两组基线情况

表2 两组术中各项参数比较()

表2 两组术中各项参数比较()

指标 腋静脉组(n=58) 锁骨下静脉组(n=58)穿刺时间(s) 61±57 59±32电极操作时间(s) 148±56 162±87 X线曝光时间(s) 183±120 205±115成功率(n,%) 55(94.8%) 56(96.6%)鞘管推送困难发生率(n,%) 0(0.0) 3(5.2%)术中出血发生率(n,%) 1(1.7%) 0(0.0)误穿动脉(n,%) 0(0.0) 2(3.4%)气胸发生率(n,%) 0(0.0) 1(1.7%)

表3 两组术后随访参数表

3 讨论

起搏器应用于临床50多年来,其置入途径主要包括经头静脉或锁骨下静脉途径。随着双腔起搏器和三腔起搏器的广泛应用,头静脉途径因走行变异大甚至缺如、血管细小难以通过两根和三根,造成手术难度增加甚至导致严重并发症而在临床上的使用越来越少;而锁骨下静脉由于管径较粗、走行变异小,穿刺成功率较高,现已成为临床上置入人工起搏器的主要途径。2005年全国起搏器调查显示[1],锁骨下静脉途径已经在起搏器置入途径中占到了81.8%。但锁骨下静脉途径也存在一些弊端,如可造成气胸、血气胸(发生率2%);如鞘管误入锁骨下动脉则可导致压迫困难;同时由于锁骨、第一肋间肌肉、韧带产生的剪切力影响,在高龄患者,由于骨质增生、韧带钙化等造成锁骨下间隙变窄,可造成术中鞘管推送、导线操作困难及术后电极断裂,即挤压综合征[2,3]。

自1978年腋静脉途径安置起搏器报道以后,经腋静脉途径安置起搏电极逐渐受到重视。腋静脉途径的优势包括:腋静脉位置较固定;第3段动静脉之间有前斜角肌隔开,动静脉之间距离为(10~15)mm,穿到动脉的机会较少;无伴行神经;内径大;其表面只有胸大肌筋膜,比较表浅;远离胸膜顶,气胸风险小等[4]。正是由于腋静脉途径具有上述特点,因此其较锁骨下静脉途径气胸和挤压综合征的发生率更低,而且一旦鞘管误入腋动脉止血方法较简单。

本试验采用了国内王龙首创的胸三角腋静脉穿刺技术[5],克服了之前腋静脉穿刺方法的缺点,操作简单,且并发症发生率低。

与锁骨下静脉途径相比,腋静脉途径的穿刺成功率、血管穿刺时间、X线曝光时间及电极操作时间均无延长,鞘管推送顺利,且并发症发生率之间无统计学差异。在腋静脉组仅1例患者局部出血较多,局部加压包扎和缝扎后出血停止;锁骨下静脉组有3例患者鞘管推送困难、2例误穿锁骨下动脉、1例发生气胸。通过3个月和6个月随访数据显示,两组的起搏参数差异无显著性,进一步说明两种静脉穿刺途径短期内效果相当。

腋静脉组术后囊袋出血并发症有略高于锁骨下静脉组的趋势,原因考虑如下:①腋静脉穿刺部位周围无筋膜等致密结缔组织包绕,止血较困难;②电极进入腋静脉的角度较锁骨下静脉大,电极入口处血管与电极间缝隙增大,易导致慢性渗血;③分离穿刺处周围组织过深,可能分离了较浅的腋静脉穿刺口。因此,对于腋静脉穿刺,分离皮下组织时不能过深,忌分离撕裂腋静脉;术后缝合皮肤后尽快用沙袋压迫腋静脉植入电极导线处,也可在术中电极固定后由助手持续压迫腋静脉植入电极处,术后继续用沙袋压迫止血。

本观察结果提示,腋静脉穿刺简单易行,并发症少,理论上有利于电极寿命的延长,有望成为新的穿刺途径。但本研究例数较少,随访时间较短,还需进一步增加病例数延长随访时间以评价其安全性和有效性。

[1]王方正,张澍,华伟,等. 全国心脏起搏器临床应用调查(2002至2005年)[J]. 中华心律失常学杂志, 2006,(6):475-8.

[2]张萍,何国祥. 植入式心脏起搏器电极的静脉入路[J]. 中国心脏起搏与心电生理杂志,2008,22(3):266.

[3]Roelke M,O'Nunain SS,Osswald S, et al. Subclavian crush syndrome comlpicating cardioverter defibilator systems.PACE,1995,18(1):973-7.

[4]万征,周金台,黄灿亮,等. 穿刺胸廓外锁骨下静脉和腋静脉安置永久性起搏器电极[J]. 中国介入心脏病学杂志,2000,8(3):139-40.

[5]王龙. 腋静脉穿刺技术[J]. 中国心脏起搏与心电生理杂志,2006,20(3):271-2.