老年高血压患者血清同型半胱氨酸、超敏C反应蛋白与颈动脉内膜-中层厚度的相关性研究

2012-09-03李洁齐向前林祥灿

李洁,齐向前,林祥灿

随着人们生活水平的不断提高,高血压病已成为危害人类健康的严重疾病,如同时合并外周血管病变,则发生心肌梗死、脑卒中的危险性大大增加[1]。动脉粥样硬化(AS)是该类疾病的重要病理基础,由于颈动脉位置表浅、易被体表超声检测,因此颈动脉内膜-中层厚度(IMT)现已成为观察动脉硬化病变的一个窗口。IMT的增加可作为预测心血管患病和病死率的独立危险因素。曾有报道高同型半胱氨酸血症(HCY)和超敏C反应蛋白(hs-CRP)是高血压和冠心病等心血管病的危险因素。本研究进一步探讨了老年高血压患者颈动脉IMT与二者的相互关系。

1 资料与方法

1.1 研究对象 纳入2011年1月至2012年1月入我院心内科住院的老年高血压患者115例(男69例,女46例),均符合1999年WHO高血压防治指南的诊断标准,即年龄≥60岁,收缩压(SBP)≥140mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)和(或)舒张压(DBP)≥90mmHg。排除标准:继发性高血压、合并感染、免疫系统疾病及肿瘤、肾功能不全、心功能不全及脑卒中患者。

1.2 方法

1.2.1 IMT检测 采用ACUSONS2000彩色多普勒显像仪(探头频率10MHz)。检查对象去枕仰卧,头部偏向检查对侧,充分暴露颈部。扫查左及右颈总动脉远端分叉1cm处、颈内动脉起始端、 颈动脉窦部IMT值3次,取平均值为IMT值。根据颈动脉粥样硬化的程度,将老年高血压患者分为颈动脉IMT正常组(IMT≤1.0mm,n=36),颈动脉IMT增厚组(1.0mm<IMT<1.3mm,n=38),颈动脉斑块形成组(IMT≥1.3mm,n=41)。

1.2.2 生化指标方法 空腹采血,采用酶比色法测定总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C),采用循环酶法测定HCY,采用胶体金法测定hs-CRP。

1.3 统计学处理 应用SPSS11.5统计学软件进行统计,计量指标以()表示,计量资料分析采用单因素方差分析,组间比较采用SNK-q检验,计数资料采用χ2检验,相关分析采用pearson相关分析,再对筛选出的相关变量进行logistic回归分析。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 三组患者一般情况 三组性别比、年龄、吸烟史、糖尿病史无统计学差异(P>0.05,表1)。

表1 一般资料比较

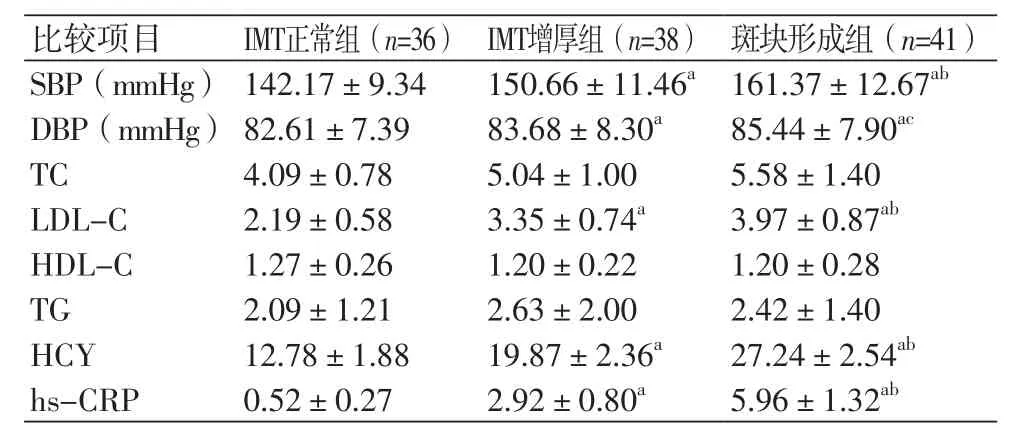

2.2 三组血压及生化指标比较 随着IMT增加,三组SBP和DBP均升高(P<0.05或P<0.01),LDL-C、HCY、hs-CRP逐渐增加,两两相比差异均有统计学意义(P<0.01),HLD-C无统计学差异(表2)。

表2 三组血压及相关生化指标比较

2.3 三组IMT与各变量的相关分析 资料分析显示,IMT与年龄、SBP、TC、LDL-C、HCY、hs-CRP呈显著正相关,r值分别为0.305,0.487,0.369,0.601,0.833、0.846(P均<0.01)。

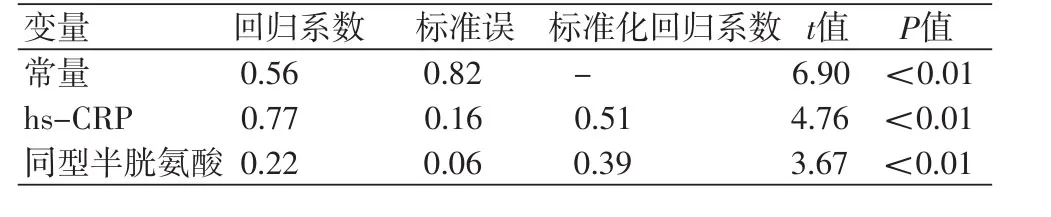

2.4 IMT影响因素分析 将相关分析筛选出有统计学意义的变量采用logistic回归分析,结果显示hs-CRP(X1)和HCY(X2)均为影响IMT的危险因素:Y=0.56 +0.77X1+0.22X2(表3)。

3 讨论

AS是一种损害全身大中动脉内膜的慢性疾病,由其所致的心脑血管疾病发病率和死亡率近年来迅速增高。现认为,颈动脉IMT增厚与AS具有相关性[2,3],可作为一种反映早期AS的指标[4]。血清HCY是一种致血管损伤性氨基酸[5],可以通过损伤内皮细胞达到刺激平滑肌细胞增殖、氧化LDL-C、启动局部炎性反应的目的、加速AS的发生发展[6,7]。有报道[8]指出冠心病患者HCY水平明显高于对照组,提示HCY是冠心病的独立危险因素。现认为,AS不只是一种脂质的沉积,炎症反应在粥样斑块的形成、增长、破裂和(或)磨损,形成血栓的过程中起着重要作用。CRP是重要的非特异性炎症标记物之一,也是AS及心血管事件的独立预测因子。CRP主要来源于肝脏,也可由粥样斑块内的平滑肌细胞和巨噬细胞产生,通过激活补体、诱导细胞黏附分子和组织因子表达,介导巨噬细胞吞噬LDL-C,促进单核细胞趋化蛋白(MCP)-1产生并诱导单核细胞募集,参与血管炎症过程,促使血栓形成[9];同时还可诱导内皮细胞功能紊乱和凋亡,参与AS的发生。

表3 IMT的影响因素分析

本研究结果发现,老年高血压患者IMT增厚组及斑块形成组的HCY水平及hs-CRP浓度明显高于IMT正常组,且随IMT增厚而增加。通过多元回归分析发现HCY和hs- CRP水平与IMT的相关性较强,是影响IMT的独立因素。

因此,对于老年高血压患者,在降压同时还应降低HCY和炎症水平,以延缓AS进展,降低心血管疾病发生率。但本研究属于回顾性研究,在研究期间患者均服用降压药物,因此存在不同药物造成的结果偏倚,有待进一步控制研究条件以得到更精确的结论。

[1]Makin A,Lip GY,Sliverman S,et a1. Peripheral vascular disease and hypertension:a forgotten association[J]? J Hum Hypertens,2001,15(7):447-54.

[2]O’Leary DH,Polak JF,Kronmal RA,et al. Carotid artery intima and media thickness as a risk factor for myocardial in farction and stroke in older adults[J]. N Eng J Med,1999,340(1):14-22.

[3]杜宏伟,何耀. 颈动脉内膜中层厚度与亚临床动脉粥样硬化的关系研究进展[J]. 中国医药,2012,7(6):782-4.

[4]Rosa EM,Kramer C. Castrol association between coronary artery atherosclerosis and the intima-media thickeness if the common carotid artery measured on ultrasonography[J]. Arg Bras Cardiol,2003,80(6): 589-92.

[5]刘伟峰,张步延,黄文增,等. 高同型半胱氨酸血症至血管炎症作用[J]. 中国动脉硬化杂志,2005,13(4):464-6.

[6]陈建,张陆,陈柏楠. 同型半胱氨酸致动脉粥样硬化机制的研究进展[C].中华中医药学会周围血管病分会第二届学术大会论文集,2009:82-7.

[7]Johnson JL,Baker AH,Kazuhiro Oka,et al. Suppression of atherosclerotic Plaque Progression and instability by tissue inhibitor of metalloproteinase involvement of macrophage migration and apoptosis[J]. Circulation,2006,113(20):435-44.

[8]张化勇,杨帆,魏经汉,等. 血清同型半胱氨酸与冠心病的相关性研究[J]. 中国循证心血管医学杂志,2012,4(1):46-8.

[9]Mitra B,Panja M. High sensitive C-reactive protein:a novel biochemical markers and its role in coronary artery disease[J]. J Assoc Physicians India,2005,53(6):25-32.